学术史上的梁启超因其思想及政治主张上前后多变,成为晚清风云之际最难以解读的人物之一。而在我们当年所熟悉的历史课本上,他则更像是个于历史三峡中的兜转沉浮之中,寻找中国出路的悲情人物。

教材里常见的梁启超形象

虽然在变法失败时,梁启超曾经二杆子精神发作,一度希望和变法好基友们组团刷菜市口的bad ending,给老佛爷送上第七个人头,但最后还是被劝服跑路了。

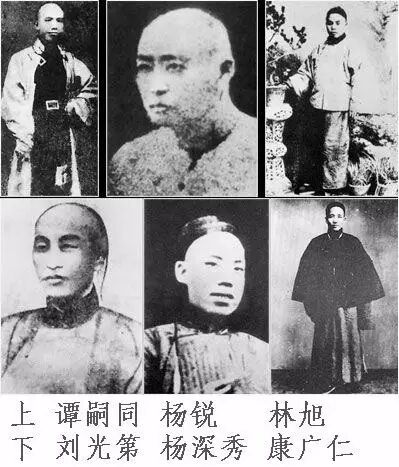

这也是当年你在记不起“戊戌六君子”而写下梁启超的名字,就会体验到历史老师之怒的理由。而梁启超的跑路生涯,则成为了历史教材上的空白。

真正的戊戌六君子 ↑

历史教材告诉我们梁启超流亡日本,但其在伊藤博文的帮助下流亡日本13年,甚至还取了一个叫做吉田晋的日本名字的故事则是鲜为人知。而梁启超也正是在日本人提供的优越生活环境下,广泛阅读日文文献,成为日本的迷弟,还积极号召国内青年学习日本先进思想。

逃亡前完全不懂日语的梁启超如何在短时间内做到能够阅读日文书籍,也是历史上的一段轶话。有传闻说他是在开往日本的轮船上完成了日语学习,甚至还有玄之又玄的故事,说他是一夜之间,仅用了一盏灯油便学会日语。

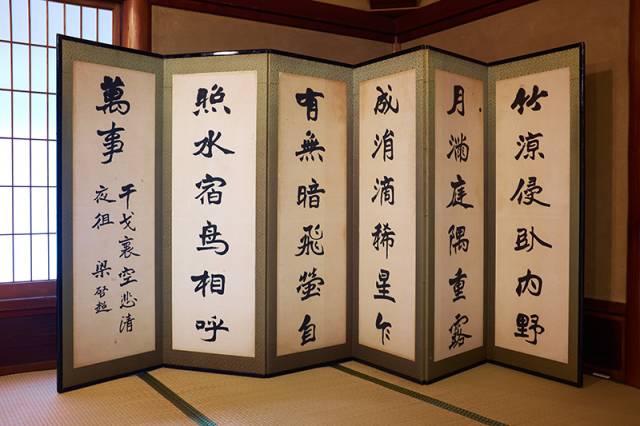

旅馆内至今保存着的梁启超手书屏风

然则梁启超并不是语言天才,否则便也不会有他当年变法进京之初连官话都讲不好,而搞出同光绪皇帝鸡同鸭讲的故事了。

在日语学习一节上,他当年确实是投机取巧了。这个投机取巧的方法,其后不仅在改革开放之初,以及早期民间日翻界风行一时,至今怕是也为我国广大赴日游客所用。这一方法其实就是主要靠看汉字,并基于有限的日语语法知识(如果有的话)来脑补其它内容的所谓“塞式翻译法”。

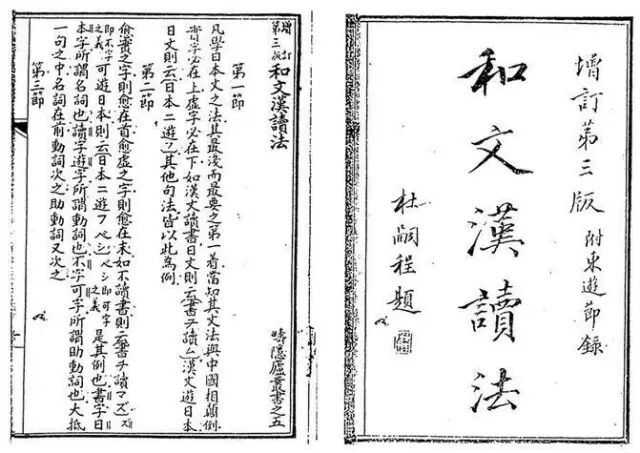

而梁启超的牛逼之处就在于,他竟然把这套方法总结为《和文汉读法》这样一个至今仍让人不明觉厉的名字,并光明正大地出版成书。而其因标榜可以速成,甚至在当时成为了留日学生人手一册的“神教材”。

然则成书过程在今天看几乎不忍卒读。

简单来说,就是一个日语素人(梁启超本人)在一个学习日语一年的人(其同学罗普)的指导之下,通过几个月的读书经验总结出的一套读日文文章的方法。而这本神教材的初稿,据梁启超自己说乃是“仅用一日夜工夫而成”。因此想来之所以会有梁启超一夜之间学会日语的传说,怕是搞混了这本书的写作与日语学习本身的缘故吧。

梁启超长期下榻读书的温泉旅馆,《和文汉读法》即基于在此处的读书经验而写作。而除伊藤博文之外,康有为、孙中山等人也经常光顾这里。

就明治前期的日语特点而言,梁启超的这本神教材确实能够让人在短时间内读懂日语文章的大概。其中当然也免不了疏漏百出,尤其是自行脑补,有时候容易因为脑洞过大而闹出笑话。

据说当时便有清朝留学生因将日文之“取締規則”(管理规定)自行脑补为中文“取缔”之意,而组织上街游行抗议的大乌龙。从这个意义上来说,梁启超可能是写了本假的日语教材。

倘若对于当年的赴日留学生,此书犹如葵花宝典一般可以简单粗暴地凭此秘籍“独步江湖”的话;其后随着国人对日语的深入了解,《和文汉读法》更多地是被作为日语学习的反面教材而加以批判,似乎更像是一本“自宫指南”而逐渐被淘汰。

据周作人所言,这本书于上世纪三十年代便难得一见,而时至今日则更成为海内外各大图书馆都鲜有馆藏的珍本。

作为这本神(jia)教材的作者,梁启超自己倒是以此方法大量汲取了日本翻译的西学思想,建立了自己独立的思想体系。

今天政治学、经济学等方面所广泛使用的“和制汉语”,也多是自梁启超那个时代,甚至其本人的借用而开始在汉语中被使用。

而在诸如佛学等这种《和文汉读法》难以通用的领域,梁启超对于日本文献的引用则是寥寥无几,“看不起是一种原因,读不懂恐怕是更重要的原因”(梁容若:《梁任公先生印象记》)。因此,梁启超真正的日语水平,恐怕依旧是一个谜。