过去,我们那里的民间常用燃料不是煤。除了炖鸡汤、熬药,也很少烧柴。平常煮饭、炒菜,都是烧草——烧芦柴。这种芦柴秆细而叶多,除了烧火,没有什么别的用处。

草都是由乡下——主要是北乡用船运来,在大淖靠岸。要买草的,到岸边和草船上的人讲好价钱,卖草的即可把草用扁担挑了,送到这家,一担四捆,前两捆,后两捆,水桶粗细一捆,六七尺长。

送到买草的人家,过了秤,直接送到堆草的屋里。给我们家过秤的是一个本家叔叔抡元二叔。他用一杆很大的秤约了分量,用一张草纸记上“苏州码子”。我是从抡元二叔的“草纸账”上才认识苏州码子的。

现在大家都用阿拉伯数字,认识苏州码子的已经不多了。我们家后花园里有三间空屋,是堆草的。一次买草,数量很多,三间屋子装得满满的,可以烧很多时候。

从大淖往各家送草,都要经过一条巷子,因此这条巷子叫作草巷口。

草巷口在“东头街上”算是比较宽的巷子。像普通的巷子一样,是砖铺的——我们那里的街巷都是砖铺的,但有一点和别的巷子不同,是巷口嵌了一个相当大的旧麻石磨盘。这是为了省砖,废物利用,还是有别的什么原因,就不知道了。

磨盘的东边是一家油面店,西边是一个烟店。严格说,“草巷口”应该指的是油面店和烟店之间,即麻石磨盘所在处的“口”,但是大家把由此往北,直到大淖一带都叫作“草巷口”。

……

往前走两步,茶炉子斜对面,是一个澡塘子,不大。但是东街上只有这么一个澡塘子,这条街上要洗澡的只有上这家来。

澡塘子在巷口往西的一面墙上钉了一个人字形小木棚,每晚在小棚下挂一个灯笼,算是澡塘的标志(不在澡塘的门口)。过年前在木棚下贴一条黄纸的告白,上写:

正月初六日早有菊花香水

那就是说初一到初五澡塘子是不开业的。

为什么是“菊花香水”而不是兰花香水、桂花香水?我在这家澡塘洗过多次澡,从来没有闻到过“菊花香水”味儿,倒是一进去,就闻到一股浓重的澡塘子味儿。这种澡塘子味道,是很多人愿意闻的。他们一闻过味道,就觉得:这才是洗澡!

有些人烫了澡(他们不怕烫,不烫不过瘾),还得擦背、捏脚、修脚,这叫“全大套”。还要叫小伙计去叫一碗虾子猪油葱花面来,三扒两口吃掉。然后咕咚咕咚喝一壶浓茶,脑袋一歪,酣然睡去。洗了“全大套”的澡,吃一碗滚烫的虾子汤面,来一觉,真是“快活似神仙”。

由澡塘往北,不几步,是一个卖香烛的小店。这家小店只有一间门面。除香烛纸祃之外,卖“箱子”。苇秆为骨,外糊红纸。四角贴了“云头”。这是人家买去,内装纸钱,到冥祭时烧给亡魂的。

小香烛店的老板(他也算是“老板”),人物猥琐,个儿矮小,而且是个“齉(nàng)鼻子”,“齉”得非常厉害,说起话来瓮声瓮气,谁也听不清他说什么。他的媳妇可是一个很“刷括”(即干净利索)的小媳妇,她每天除了操持家务,做针线,就是糊“箱子”。一街的人都为这小媳妇感到很不平,——嫁了这么个矮小个齉鼻子丈夫。但是她就是这样安安静静地过了好多年。

由香烛店往北走几步,就闻到一股骡粪的气味。这是一家碾坊。这家碾坊只有一头骡子(一般碾坊至少有两头骡子,轮流上套)。碾房是个老碾房。这头骡子也老了,看到这头老骡子低着脑袋吃力地拉着碾子,总叫人有些不忍心。骡子的颜色是豆沙色的,更显得没有精神。

碾坊斜对面有一排比较整齐高大的房子,是连万顺酱园的住家兼作坊。作坊主要制品是萝卜干,萝卜干揉盐之后,晾晒在门外的芦席上,过往行人,可以抓几个吃。新腌的萝卜干,味道很香。

再往北走,有几户人家。这几家的女人每天打芦席。她们盘腿坐着,压过的芦苇片在她们的手指间跳动着,延展着,一会儿的工夫就能织出一片。

再往北还零零落落有几户人家。这几户人家都是干什么的,我就不知道了,我很少到那边去。

《草巷口》(节选)

雨水日签图片素材 / 视觉中国

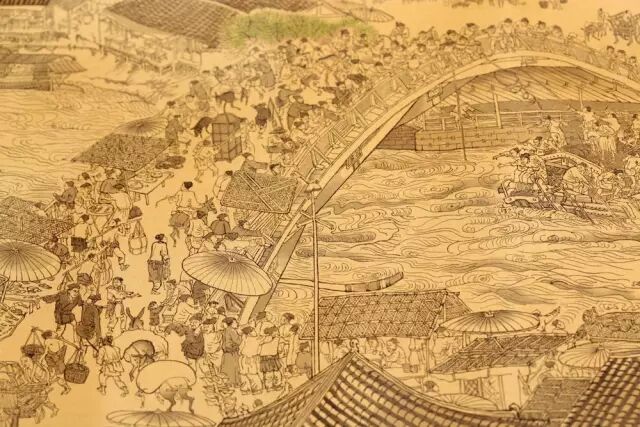

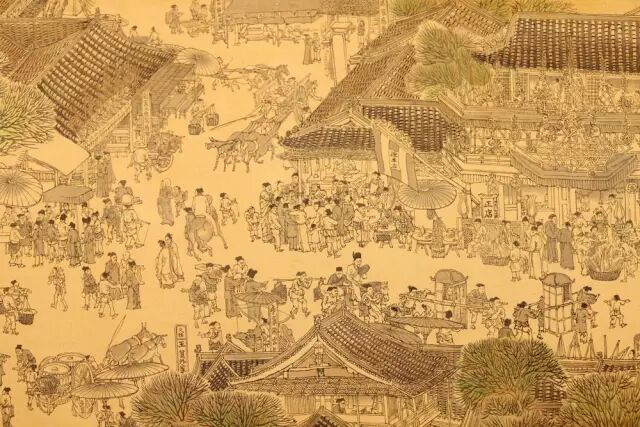

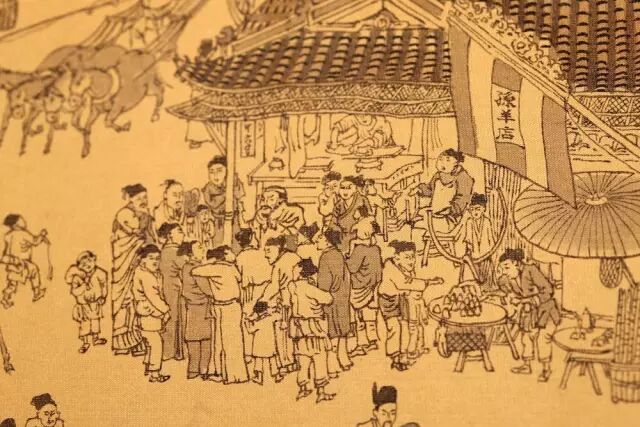

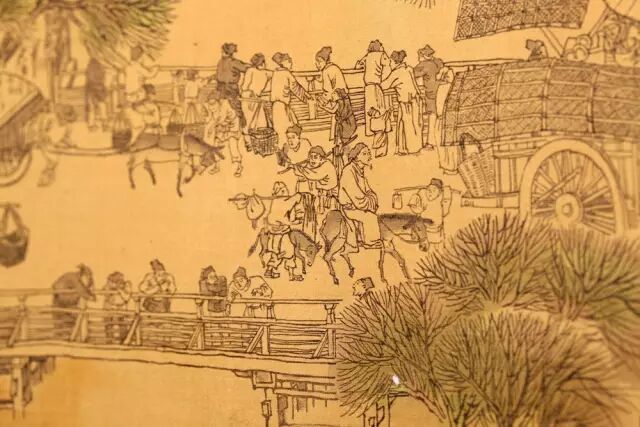

配图《清明上河图》 / 视觉中国