“这个世界会好吗?”记得有一次访谈,一个年轻人问张楚。张楚说:“这个问题太大了,我提供一个我的答案吧,如果你愿意相信,你的朋友明天会更好,这个世界就会好,我是这样认为的。”

刚巧有个年轻的朋友,也问过我类似的问题。那时他情场失意,神态恍惚,眼神里充满绝望和期待。他知道自己已经无可救药了,但又希望我能说点什么,给他提供一丝残存的希望。

面对这种事情,我知道一切语言都是苍白的。如果一定要说,我想提醒他韦伯的话:如果没有一颗坚韧的心,以便能够承受全部希望的破灭。……一个人得确信,即使这个世界在他看来愚陋不堪,根本不值得为之献身,他仍能无怨无悔。尽管面对这样的局面,他仍能够说:“等着瞧吧。”这时候才算是做好了准备。

但是,我是不敢这样“指责”他的,他看起来实在是太痛苦了。而又有谁曾经做好了准备呢?

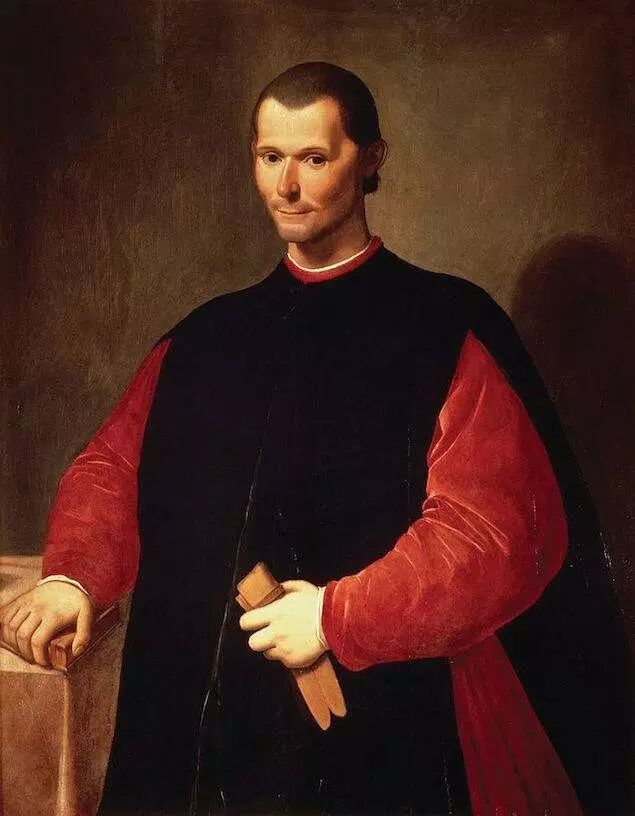

据说,人类的欲爱和政治,本质是一回事。士兵死在沟渠,情人亡于绝望。马基雅维利的喜剧《曼陀罗》,名义上是写欲爱,实际上是写政治。

马基雅维利

我于是说,那我给你讲一个故事吧。

在所有的安慰都失去价值的时候,故事扩展了我们聊天的维度。那是一个深夜,我们得以从他的生命裂痕中抽身而出,进入一个更广阔的时空背景。

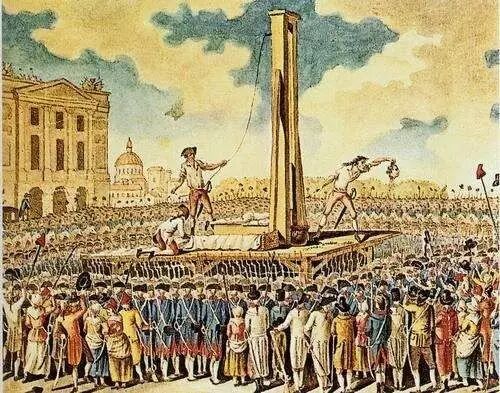

1781年2月15日,莱辛死了。死于“十八世纪的最后三十年”。那一年,康德的《纯粹理性批判》出版。不出十年,法国大革命爆发,断头台上流满了鲜血。先是路易十六和他的王后被革命群众砍头,继之,丹东被罗伯斯庇尔砍头,又继之,罗伯斯庇尔也被砍头。断头台的铡刀一旦开动,就无法停下来。结果是:一切权力都集中到拿破仑手中,科西嘉的怪物惊扰了整个欧洲。

激情消失了,“还是用我们断头台的浪漫精神把它冲淡一些吧。”人类历史从此进入长久的晦暗与幽冥。

莱辛死后大约半个世纪,当所有人还迷醉在拿破仑和启蒙哲人的英雄幻梦时,思想史“侦探”毕希纳给未婚妻的一封家书里,揭示了历史的真相:

……个人只是波浪上的泡沫,伟大纯属偶然,天才的统治是一种木偶戏,一种针对铁的法律的可笑的争斗,能认识它就已经到顶了,掌握它是不可能的。

在之后的历史中,毕希纳的这句话被不断验证:时代的纽带已经断裂,没有“倒霉的人”能担起莎士比亚所说的“重整乾坤的责任”。

这个断裂的日子,就是2月15日。莱辛的忌日。

戈特霍尔德·埃夫莱姆·莱辛

这是一个死亡的时间,也是一个新生的时间:莱辛站在时间的临界点,他的身前和身后,是古典和启蒙。古典要求隐匿,启蒙要求公开。最终,启蒙的声音压倒了古典的声音。伏尔泰,一个比他活得更久的人高呼:不敢正视人生的两极——宗教和政治,是懦夫。

但莱辛到死都对此表示拒斥,他保持着古典哲人式的审慎:他知道,有些东西不宜向公众揭示,因为除了少数见过阳光的人,没人有能力正视人生的两极,最终的结果,只能是无穷无尽的灾难。

莱辛以前,这几乎是不言自明的。莱辛以后,这成了一个“TO BE OR NOT TO BE”的问题。

莱辛,出生在基督教牧师家庭。一个典型的德意志天才。他现在多以文艺批评家和美学家的身份而为人所知:他的《拉奥孔》至今仍是解读古典悲剧的经典作品。而他的戏剧更是登峰造极,《智者纳坦》的辉煌成就,不输于莎士比亚。

雕塑拉奥孔

但莱辛的全部重要创作,却都用来思考一个关键问题,换成今天的话就是:这个世界会好吗?

他知道:“人类的邪恶永恒增长”,恶是不可能取消的,最好的政制也必然不完美。但这个秘密不能说出来,只能讲给少数人听。

在生命的最后几年,他已经感知到即将到来的灾难前景。因而对新出现的道路选择拒斥。他不厌其烦,试图通过弥补时代的裂缝,尽其最后一点力气。

而伏尔泰们取消了哲学的“秘契”:改变世界的需要是不可避免的,因为世界必须有所改变。他们把它讲了出来,结果导致了更多的邪恶。

莱辛无需经历罗伯斯庇尔的世俗专制,就已经早于毕希纳一代人知道了这个历史的秘密。

他知道,这个世界不会好,那些狂热者操之过急。但他在《论人类的教育》中却说:在这个最好的世界中,没有什么东西可以让我们嘲笑和动怒。

那时候,他伫立在山巅,他相信由此而俯瞰的东西比他那个时代所划定的道路更多。但他并不呼唤伏尔泰们、罗伯斯庇尔们,诸如此类,他并不呼唤那些匆忙赶路、一心想尽早到达宿泊地的漫游者离开自己的小径。他并不要求那些让自己着迷的景色也会让其他所有人的眼睛着迷。

在漫长难捱的长夜,他“尽可能使火烛尽其所愿的闪亮发光”,但提供新的光明,并不是他的行为方式。

最后引用一句莱辛的话吧,他似乎是在为自己辩解:

或者,因为这样我会损失太多时间?——损失?——我究竟会损失什么呢?整个永恒岂非都是我的?

我的故事讲完了。我不知道我的年轻朋友有没有听懂。他似乎点了头。但最终仍然沉浸在他自己的悲痛中了。

2月15日。凑巧是我的生日。一位朋友约我下班后长谈,似乎早有筹划,并提醒我:“生日是一定要过的。”看起来生日蛋糕上又要点起火烛了。

人的一生中会发生很多事情:有的事情已经发生,有的事情将要发生,“认识它就已经到顶了”。但愿这些火烛,能尽其所愿的闪亮发光。

我的心思,足矣。