以前,在一篇关于TVB的日签中,我曾写过当TVB的灵魂人物邵逸夫去世,伴随的是一个时代的结束。

2014年1月7日凌晨,曾横跨香港电影、电视业,屹立逾半个世纪不倒的娱乐业大亨邵逸夫以107岁的高寿,为他的传奇一生画下一个圆满句号。在他去世之际,香港娱乐圈的半壁江山几乎都出现在他的追思会上,香港两位前任特首董建华、曾荫权都前往送他最后一程。

许多内地人知道他,是因为随处可见的“逸夫楼”,他被尊为慈善大家。而对于更多香港人来说,邵逸夫是60至80后这三代人精神世界中不可忽略的一部分,在他掌舵下的邵氏兄弟电影公司和香港无线电视台TVB,是那个审美贫乏的年代中最生动的记忆。

有人如此总结邵逸夫的辞别:人走了,楼还在。

从商业眼光看,邵逸夫在一生商战中突围,当然离不了他的魄力和眼光。他一生之中多次做出重启棋盘的决定。

邵逸夫出生于一个富裕的商贾之家,父亲邵玉轩是旧上海有名的景泰昌颜料公司老板,而后家道中落,所有资产只剩下一栋洋房与一家名为“笑舞台”的剧院。邵逸夫与一众兄弟变卖房产,举家搬进“笑舞台”,随即成立“天一电影制片厂”,即后来的“邵氏兄弟”前身,南下东南亚。他们曾一举建立起娱乐帝国,拥有139家电影院和9家娱乐场,然而二战的爆发残酷地毁掉了邵氏兄弟苦心经营的庞大产业。

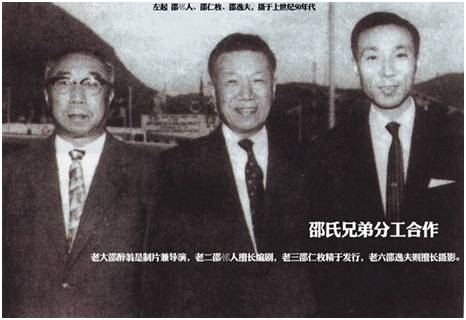

邵邨人(左一)、邵仁枚(中)和邵逸夫(右)三兄弟

于是,在1957年,他来到了经济开始腾飞的香港重振旗鼓。

回首看来,这是第一个影响其人生的重大决定。

另一次重启棋盘的决定则更大胆,也更令人叹服。

香港上世纪的70至80年代,每年的卖座片中有一半以上出自邵氏影业,邵氏影城甚至被当时的外媒称为东方好莱坞。就在所有人沉浸在邵氏屹立香港影坛数十年不倒的传奇荣光中时,邵逸夫却决定:放弃大荧幕,转投小荧屏。

邵氏电影(Shaw Brothers Hong Kong Limited)的缩写是“SB”,换内地观众见到这个LOGO时,可能有点好奇。

在全盛时期选择急流勇退,并非每个人都能做到。彼时的邵逸夫早已瞄准电视将成为人们休闲娱乐的新趋势,他自信十分,卯足劲将所有实力转移,重拳出击。事实证明,他的眼光独到。

此后的三十年,TVB几乎成为香港市民文化的代表。没有一个港人的生活能够离开TVB。

除了天赋的果敢和判断力,勤奋与敬业也总是一个成功人士的基本配置。

邵逸夫至今被认为是香港看电影最多的人。他曾创下一天看9部,一年看700部的纪录。从1973年开始,邵氏每年都有40到50部电影问世,为保证影片质量,他亲自对每部影片严格把关。一直到他的晚年,他都始终保持每天工作的节奏。

邵氏的胶片房里经常有他的身影。

但如果你以为邵逸夫的这些优点成就了他的一生传奇,就错了,邵逸夫一生的商海浮沉中,几次遭遇劲敌,但总能在千钧一发之际转危为安,其中不能不提到两个巧合。

在“邵氏”打进香港电影圈时,那时的香港影坛是长城、新华、凤凰、电懋四家的天下。其中尤以电懋实力最强,老板陆运涛是新加坡地产巨商之子,实力雄厚。当“邵氏”茁壮成长为与电懋匹敌之际,双方曾展开恶斗,不相上下。

这样的局面直到1964年被一场意外打破。电懋公司的老板陆运涛夫妇在台湾参加完亚洲影展后,同坐一架飞机返回香港,途中飞机失事,机上乘客无一生还,电懋自此淡出了香港电影的历史舞台。

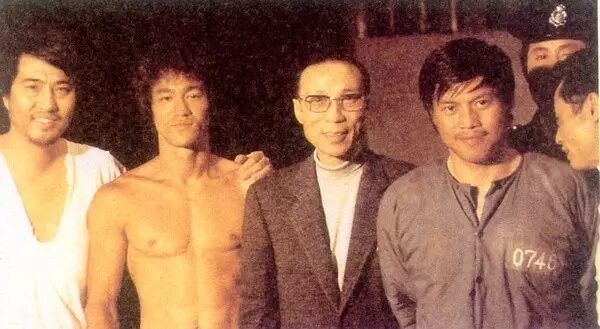

李小龙(左二)、邵逸夫(左三)

正当所有人以为香港电影市场将成为邵氏的囊中之物时,邵氏的另一个对手悄然崛起。邵逸夫曾经的得力干将——具有香港“宣传鬼才”之称的邹文怀出走,自立门户,他创立的嘉禾电影公司很快凭借李小龙的功夫片迅猛发展,大有追赶邵氏之势,这促成了邵氏大拍风月片力捧艳星的十年“蹊径”。

双方激战时曾不惜置金千万港元对簿公堂。正当邵氏再次面临要与嘉禾二分天下的局面,打算卯足劲继续火拼时,1973年7月20日,正值壮年的李小龙离奇死亡。这起意外事件再次为邵氏扳回一城。

邵逸夫不仅被巧合眷顾,也创造美丽的巧合。

TVB的“新秀歌唱大赛”与《劲歌金曲》大热,邵逸夫便钦点力捧刘德华、张学友、黎明、郭富城做“四大天王”,噱头十足。

四大天王就曾是他为与丽的电视台争夺收视战时,钦点的四位力捧人选。原本只是一招挖掘新人的常规策略,但凭借俊朗的外形和青春的气质,四人红遍香江。那不仅是邵逸夫传奇造星术的点石成金,也是特定时代背景下的美丽巧合,正如黎明在日后所坦言的那样:所谓的四大天王只是捧出来的,你要是生在那个时代,你也是天王。

四大天王如是,香港小姐也如是。周润发、周星驰、刘德华、梁朝伟……邵逸夫的TVB造星工厂足足为日后的华语影视圈贡献了半壁江山。