小时候看黄磊、周迅版的《人间四月天》,觉得伊能静扮演的陆小曼最不讨喜,周迅演的林徽因自不必说,万古人间四月天,灵动的娃娃脸上眉目浅笑,女神就该是那个样子,美人在云端,有股子静气。

刘若英演的张幼仪也很不错——后来流行的鸡汤说法是“我爱你,与你无关”,张幼仪就是那个样子,在徐志摩的世界里,她得到的爱最少,但撼动不了这个女人的决心,离婚不是张幼仪的灾难,而是重生。

唯有陆小曼,美是美,但始终摆脱不了那份造作感,黄磊把按照今天的标准必须是个24K渣男的徐志摩演得即便亏欠了全世界也可以被原谅,所以荧幕里隐约透着俗气的陆小曼,始终难以让人有更多的喜欢。难以让更多人喜欢,也是现实中陆小曼的宿命。

《人间四月天》剧照

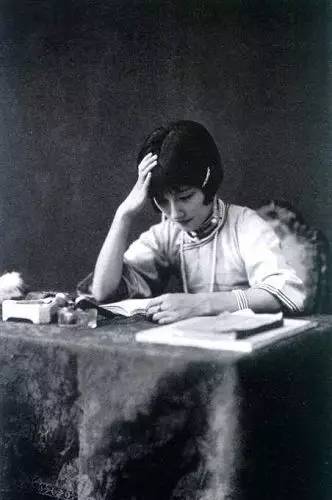

虽然在最丰茂的年纪,陆小曼的名字也足够闪亮,出身名门,通晓琴棋书画,熟谙英语法语,在外交部做过翻译,她是胡适眼里“一道不可不看的风景”,被郁达夫当做“20世纪20年代震动中国文艺界的普罗米修斯”,在名媛还不是个贬义词的年代,陆小曼当得起。即使到了今天,大家闺秀四个字的后面,还是一个被精密设计和装饰的人生,“大,家,闺,秀”都是好字眼儿,什么都包括了,唯独没有“自己”两个字。陆小曼原本可以按照人们对大家闺秀的设定和对北平第一名媛的期待活成一尊橱窗里供人赞美和艳羡的精美瓷器——天才少女,北平名媛,名门贵妇,端庄老太,就这么四平八稳地度过一眼便望到尽头的人生,是多少人几辈子都盼不来的福分呢。陆小曼起初大概也那么想过,19岁时听从父母之命嫁给了民国时期名噪一时的“国民女婿”王庚。钱权才貌皆算顶级军中新贵和社交场里风光无两的一代佳人的结合,大约是人们想象中完美婚姻的典范了吧。

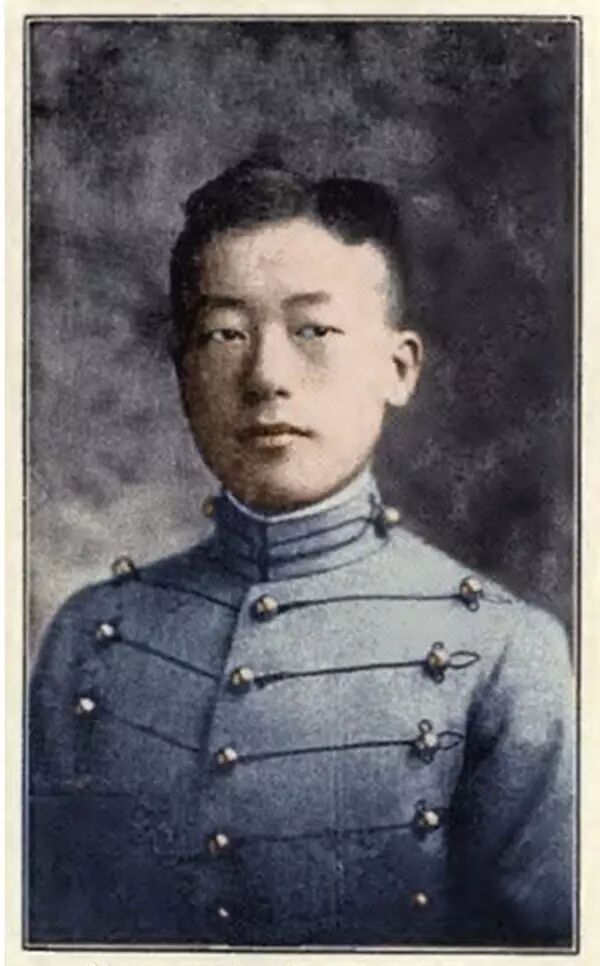

王庚是民国时期的高级军官,1911年清华毕业后保送美国,先后曾在密西根大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、西点军校就读。

这一切都很好,可陆小曼不想要。后来的吃瓜群众习惯将徐志摩的出现视作陆小曼的人生转折,但以后者的个性,没有徐志摩也会有宋志摩、刘志摩。“从前多少女子,为了怕人骂,甘愿牺牲自己的快乐和身体,怨死闺中……她们可怜,至死不明白是什么害了她们。”那别人设计好的人生,我再去走一遍有什么意思呢?

所以堕胎、离婚、千夫所指,她就要活一个轰轰烈烈。她要热闹,要浪漫,要爱情,也要锦衣玉食的生活。因为丈夫有林徽因这个自己似乎一生也胜不了的“前女友”,她还要对方不断地证明最爱的是自己。后人眼里不断作死的陆小曼,不过是个任性妄为的娇小姐。陆小曼的逻辑大概是,如果我任性、挥霍、无理取闹,身边的人还继续爱我,那全天下的唾沫星子、和那该死的前女友,又算得了什么?一直被宠爱,怎么可以被冷落。一路那么风光,怎么可能会不如别人。

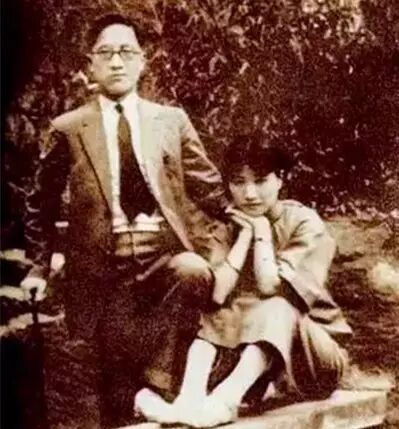

徐志摩与陆小曼

徐志摩的死打碎了陆小曼的人生赌局,“可叹我从小就是心高气傲,想享受别的女人不容易享受得到的一切,而结果反成了一个一切不如人的人。”

没有子嗣,也得不到徐陆两家的谅解,所有人都将她视作红颜祸水浪荡女人,一代名媛就着鸦片和枯灭的心走向人生终点。死时已是文革前期,山雨欲来,追逐了半生热闹的陆小曼,灵堂里只有一幅挽联:出笔多高致,一生半累烟云中。

如果徐志摩不死,林徽因还是林徽因,张幼仪还是张幼仪,只有陆小曼不会是后来的陆小曼。后人用半生素服之类的说辞证明她对徐志摩的爱,这大概也是她的可怜之处,她那两位情敌最终都活出了自己,只有她灌了碗爱情的迷魂汤后,始终没学会做一个独立的人。