撇开倒霉皇帝的标签,青年溥仪实际上称得上是一个好学有抱负的年轻人。尽管于紫禁城内的童年阴影和生于夕阳王朝的负担时刻笼罩着他,他却一直试图充实学识,想法儿让自己快乐地活着。如果成为一个公民后的溥仪生在一个自由经济的时代,那么他很可能可以成为一个出色的英语老师。

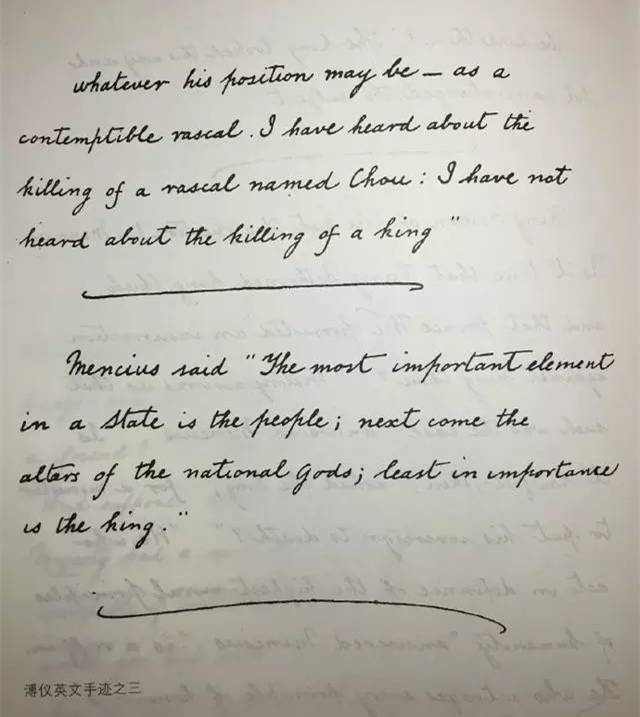

溥仪英文手迹

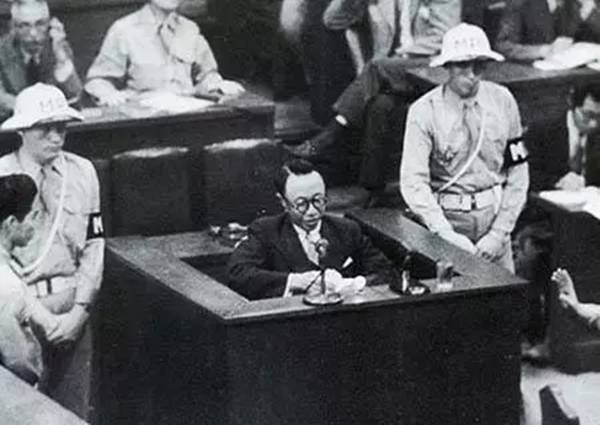

在回忆录《紫禁城的黄昏》中,作者庄士敦公布了大清最后一位皇帝溥仪的英文手稿,照片中的英文字迹工整优美,线条流畅,足以令无数现代人折服。1946年的东京审判庭上,在场几乎所有人都戴着同声传译的耳机,而溥仪没有。当法官用英语提出质询时,溥仪对答如流。

庄士敦为溥仪打下了良好的英文基础。东京审判时,溥仪对法官的英文质询回答流利,不需要翻译。

这位长在紫禁城的小皇帝自幼学习英语,在习得基础的语法和词汇后,他先后阅读了《伊索寓言》、《金河王》、《爱丽丝漫游仙境》等著名经典,英语进步很快,最终能够翻译成套的四书五经。不仅是语言方面,在洋人教师庄士敦的引导下,他对西洋的历史、地理、政治及生活方式都极感兴趣。于是,那段日子里,紫禁城内出现了这样一个潮人——光着膀子踩着白皮球鞋打网球的溥仪,弯着腰在烈日下摆弄一下午照相机的溥仪。

在建福宫球场打网球的溥仪

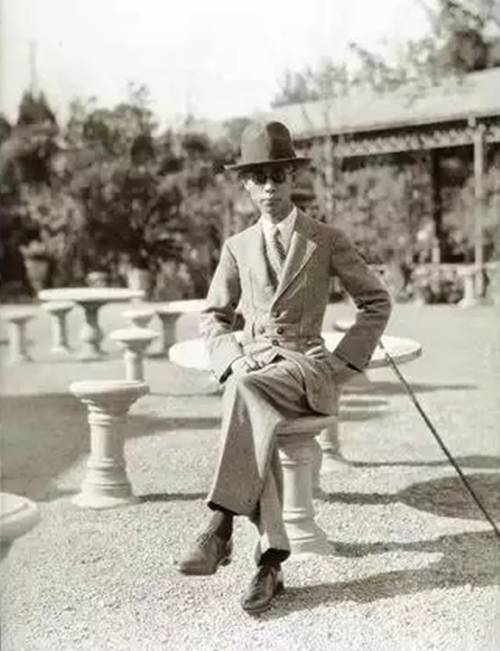

尽管辛亥革命终结了中国帝制,但溥仪和背后的政治集团,仍在为复辟不断尝试,老师庄士敦希望溥仪认真学习中西精辟,重返皇位,建立一个君主立宪制的国家。耳濡目染,溥仪学着庄士敦的样子穿西装,大量置办可以配在身上的零碎:怀表、戒指、袖扣、领带……

在书本、照片、西洋物件和庄士敦的讲述中,溥仪由衷地赞叹西方的进步。他剪去了辫子、配了眼镜、废了太监制(庄士敦曾痛斥太监制度违反人性、极其残忍,但溥仪在其自传《我的前半生》中称是为了防止太监加害自己),为了骑自行车把宫里的门槛都砍了,在紫禁城里装上了电话,还把胡适电召进宫聊了聊天。

不仅于此,年轻的皇帝心中还有一个远大的梦想,赴西洋留学。他曾让弟弟溥杰帮他从宫中偷运出许多文物,想着能卖了供自己出国留洋。

当一切准备工作就绪,溥仪已经按捺不住出洋的迫切心情,打算先秘密逃出紫禁城到外国公使馆,他天真地想:“只要我自己出了城,进到外国公使馆,就算木已成舟,不管是王公大臣还是民国当局,就全没有办法了。”但清室的一众王宫大臣是绝不会赞同皇帝出洋留学的,他们唯恐皇帝一走,便失去了民国的优待,也失去了奢侈享乐。1923年2月25日,在溥仪预定出逃的前一小时,不知哪个太监报告了内务府,溥仪还没来得及走出养心殿,就听说王爷下令,各宫门一律断绝出入,紫禁城全部进入戒严状态。

身穿西服戴墨镜的溥仪

自此,溥仪的留学计划以彻底失败告终。他继续像一只囚鸟一样守在宫中,直到被赶出宫。此后的人生轨迹,便偏离了最初的梦想,渐行渐远。