https://res.wx.qq.com/mmbizwap/z ... sprite.2x26f1f1.png); background-color: transparent; -webkit-background-size: 37px; background-size: 37px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">  Like a Rolling Stone Bob Dylan - The Best of The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol. 12

Like a Rolling Stone Bob Dylan - The Best of The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol. 12

文 | 云也退

去年这会儿,我坐到斗室里仅有的一个工作台前,戴上耳机。家人问:“你要做啥?”我回答:“别烦我,要写诺贝尔文学奖的稿子了。”今年这会儿,也就是现在,我又戴上耳机:“往下别来烦我,我要写诺贝尔文学奖的稿子了。”

是该温习鲍勃·迪伦了。天下的事物都是以稀为贵,一旦流行了就渐渐失去了让人珍惜的品质,而迪伦的歌却不。尽管我不是民谣或摇滚的发烧友,有点遗憾的是,我似乎从未对任何东西发烧,但我第一次有机会听到“Blowin’ in the Wind”这样的歌,就觉得摊上了一桩很大的幸事,这歌,难道不是为我一个人写和唱的吗?但凡数一数二的金曲,都会有这种让人爱之私之的特点吧。

诺贝尔文学奖宣称迪伦的歌词是文学——不论有多少争议,说迪伦作品有很高的文学性则大体不差。“Blowin’ in the Wind”里那种以提问来回答提问的特别的意境,那种反复吟咏的味道,如今想来,是同《圣经》——文明史上开端性的文本——有直接联系的,你读《旧约·传道书》,就会觉得里面有相似的韵律:

后来我察看我手所经营的一切事、和我劳碌所成的功,

谁知都是虚空,都是捕风,

在日光之下毫无益处。

……

我所以恨恶生命,因为在日光之下所行的事,

我都以为烦恼,

都是虚空,都是捕风。

……

神喜悦谁,就给谁智慧、知识和喜乐,

惟有罪人,神使他劳苦,叫他将所收聚的、

所堆积的,归给神所喜悦的人,

这也是虚空,也是捕风。

“都是虚空,也是捕风”,很相似的意境和哲理,然而写出“The answer is blowing in the wind”的迪伦时年才21岁,这真是了不得。除此而外,“The answer is blowing in the wind”这种针对提问的不置可否,进而以更多的提问来回答的做法,则是《旧约》时代以来传统犹太思维中的精髓。犹太思想认为神意不可测,人类穷其一切理解,都不能把握分毫,因而人们只管提问题,而宣布答案之不可寻——且让风吹走。

鲍勃·迪伦就是犹太人。1970年,他的好朋友、“垮掉一代”主将艾伦·金斯堡还见过他说意地绪语的妈妈。犹太人很擅长做的一件事,就是虽然承认没有答案,无法破解上天设下的安排,但人可以在迷茫中建立起自己的存在感。迪伦在其回忆录《像一块滚石》的第一卷里说,他觉得“命运看着我而不是别的任何人”——“Blowin’ in the Wind”里的反复提问,答案反复地飘在风中,便是确认了这一强烈的命运意识。他的另一首金曲“One More Cup of Coffee”,听起来也很像祈祷文,又像是吉普赛人在呼唤自己溜到附近山上去的马。迪伦的歌词当然很有诗意,而比起纯诗而言,它又可作八面来风的理解,像镜子一样,让每个听者都觉得,自己身上的某一部分被它照见了。迪伦的歌总在打消听者去了解他本人的冲动,而要他们被句子所迷,去理解它的意思,去阐释,再阐释,而针对文本的不断阐释,正是一件非常犹太的事情。

“齐默尔曼”(Zimmerman)来自德语,本意是“木匠”,罗伯特·艾伦·齐默尔曼将自己拖拖沓沓的名字改作“鲍勃·迪伦”,当然有着不想让美国人一眼认出他是犹太人的考虑,毕竟Zimmerman经常被看作一个犹太姓氏。迪伦本人向来否认这个动机,可事实就是,从罗伯特·齐默尔曼变成鲍勃·迪伦,离开明尼苏达走向纽约,是他摆脱初始身份、不给别人以任何确定答案的尝试。出身很可能决定一个人一半以上的人生,迪伦太清楚这一点。他要彻底割断同老辈人的联系:他借着写歌纪念的机会,称他所尊敬的前辈喜剧演员、犹太人Lenny Bruce为了不起的“法外之徒”(outlaw),一个伟大的“坏人”(bad man);他还在歌曲中把父亲比作听命于上帝要杀子的亚伯拉罕,跟母亲说“滚出我的人生”。

对这位发家于1960年代的反文化偶像来说,与其持续地愤怒,不如不断地逃离和变化,让人捉摸不定,他要像胡迪尼一样能在一切密闭空间里逃出生天,要像卡夫卡笔下的格里高利那样变形。在迪伦之前的其他犹太名人,或是犹太人之外的所有美国流行偶像,都不曾做到像他这样一直变:名字变化,风格变化,形象和嗓音变化,保持原状的就剩了性别以及那头标志性的卷发。一般人一旦成名,就会着力于稳固自己的辨识度,像一个楔子一样牢牢扎在大众的心中;而迪伦追求的却正相反,他就要别人认不出自己,你可以熟悉他的声音,却怎么都看不透他。

不管是民谣歌手,还是摇滚巨匠,这些概念都好苍白,“诺贝尔文学奖得主”跟它们比起来也就是半斤八两。身份是桎梏,头衔是需要摆脱的东西,你有了头衔,就像手机打开了GPS一样随时会被定位。迪伦在台上唱的时候,你会觉得你看到的人不是他,你只是听到声音,那种常常止步于低吟,近乎嗫嚅,一旦高亢起来也仿佛是一只敛着翅膀起飞的苍鹰的声音,你被它包围,任它走进你心,而迪伦却不见了,你睁开眼,仿佛看到了《爱丽丝漫游奇境》里那只只有微笑没有脸的柴郡猫。

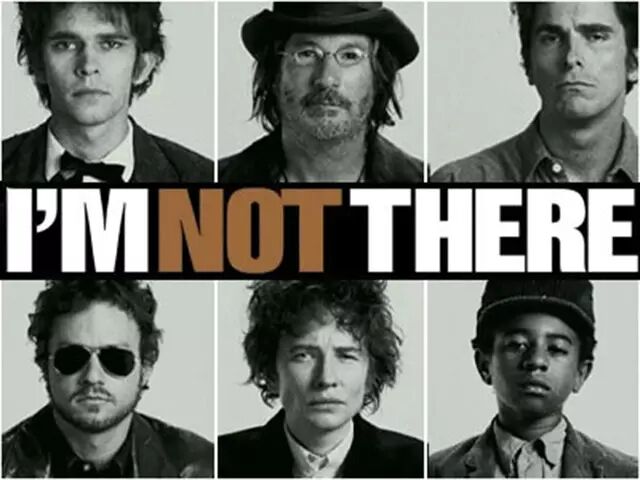

A man who wasn’t there. Really?究竟是鲍勃·迪伦不在那里,还是你自己不在那里?——迪伦作品和表演,就能让你产生这种庄生梦蝶一般的联想。很多人争着给他写传,因为那有种特殊的解谜之乐,传主给了他们很大的发挥空间。Todd Haynes在2007年制作了一部另类的鲍勃·迪伦传记片,就取名《I’m Not There》,他用迪伦本人的方式来重现他的生涯:找了一群演员来饰演各个阶段的迪伦,有黑人,也有女人。除了唱片发行,登台演出,家人的名字和职业,他的生平尤其是早年生活往往呈现为模糊暧昧的“版本”,他的身份悉出他本人的述说、表演和展示,时而是一名吉他手,时而是个游吟歌手,时而是诗人,时而是孤儿,时而是流浪者,时而基督徒,时而犹太人。

▲ 传记片《I’m Not There》中6个鲍勃·迪伦形象。

《老美国志异》的作者格雷尔·马库斯写:“很少有歌手能像鲍勃·迪伦那样,在20世纪的舞台上收集了如此多的面具:他从来自明尼苏达北部殷实的犹太人家庭,到假扮不知自己父母生死的流浪者的民谣歌手,假扮为伪民谣音乐人,转投腐朽流行怀抱的花花公子,有时候,人们又说他每次出现时,都会是一个完全不同的人物。”

因为迪伦谈到自己时的腔调,让人觉得他只是说出了“版本”之一,他的确戴了太多的面具:“我戴着个鲍勃·迪伦面具”,他的这句名言,就好像在说“荷马不是荷马,而是一个凑巧叫‘荷马’的不知名的古希腊游吟诗人”一样烧人脑髓;在1973年山姆·佩金法的电影《比利小子》里,迪伦饰演一个名叫“埃利亚斯”的角色,Alias的词意是“别名”;而他自己在2003年参与创作了一部电影,片名就是他最喜欢、最拿手的味道:Masked and Anonymous——《蒙面与匿名》。

诺贝尔文学奖发给一个唱歌和写歌词的人,是前所未有的;同样少有先例的是,迪伦在获奖时,市面上已经有了好多本传记,不论是自己写的还是别人写的。面对这个变化多端的奇人,很多作者都试图抓牢他的犹太性,唯独迪伦本人讳莫如深。他噤口不提他的犹太性,这让他成为美国同化犹太人(assimilated Jew)中的代表人物。不过随着年岁渐长,他像许许多多犹太人一样,也开始感觉到了“根”的呼唤。比如在1990年代,迪伦的女婿彼得·希莫尔曼——也是个摇滚歌手——到一场哈巴德(美国一个保守的犹太教教派)的活动现场表演,迪伦来给他助兴,头上就戴了个犹太小帽子。

▲ 头戴犹太小帽演出的鲍勃·迪伦

罗大佑推崇迪伦,我听《光阴的故事》,旋律中那种脚后跟拖地一步步往上走的感觉,那种憨憨的、吟哦的男声,真像极了收录于《Highway 61 Revisited》里的“Desolation Row”。迪伦在歌中唱到一个“打扮成侠盗罗宾汉”的爱因斯坦:

Einstein, disguised as Robin Hood

With his memories in a trunk

Passed this way an hour ago

With his friend, a jealous monk

He looked so immaculately frightful

As he bummed a cigarette

Then he went off sniffing drainpipes

And reciting the alphabet

…… ……

真是好歌词,想象力、韵律、幽默感一样不缺。但这里的爱因斯坦,好像可以看作是迪伦本人的化身。为什么是爱因斯坦?难道,迪伦不是把自己比作当世最有名的犹太天才吗?不,应该说,他都把爱因斯坦看作自己的前世了,因为他携带着“装在一个行李箱里的种种记忆”。内在没有变化,同一个闪闪发光的天才,来到不一样的时代,被用在了不一样的领域,变化的只是外部的样子;爱因斯坦的躯壳下葬了,瓦解了,那个力能改变世界的灵来到了下一个世代,找到了一个目光迷离的卷发小伙子栖身:他凝眸前望,仿佛使劲地看清眼前的景象是不是真实的——正如1966年《Blonde on Blonde》专辑的封套所显示的那样。

蒙面,匿名,迪伦总在杜绝别人给他安排身份的可能。1978年他接受了一次访谈,谈话者当时问他,在长大成人的过程中,他是否觉得自己事实上是个犹太人?迪伦立刻回答“No”。“不,我从未觉得自己是犹太人”,但又说:“我也从未真正觉得自己是犹太人或非犹太人,我没有多少犹太背景,我对任何教义都缺乏忠诚感。我相信一切,却又什么都不信。”——I believe in all of them and none of them. 最后这句话的意思,像什么鲍勃·迪伦啊,伍迪·艾伦啊,大概都已很多遍表达过了。

收入《Blonde on Blonde》的“Freeze Out”,头一句就是充满了荒诞的玄秘味儿的:“Ain’t it just like the night/ To play tricks when you’re trying to be quiet?”你想安静点,夜晚却给你耍花招。不需要分析、释义,迪伦是在挑战你的感受力。他自评这首得意之作,说它的声音是“瘦的,是野性的水银之音”。

虽然迪伦成名是在愤怒的60年代,但他的作品、回忆、访谈及独白都告诉我们,他天才的大脑更多地用于玩味蒙面、匿名、表演这类后现代的概念。年轻的美国,没有包袱、总在往前看的美国,是后现代文化的乐土和首善之地,在超高的出镜率和受访率之下,迪伦真实的一面却是缺席的,但他又会让人觉得他的每一个面具都带有他一部分的真相。在美国,拍电影的伍迪·艾伦,写小说的菲利普·罗思,加上写歌唱歌的鲍勃·迪伦,三个大师组成了当代美国犹太艺术家的“铁三角”,而唯有迪伦一直有意识地远离犹太身份。尽管如此,他照样被犹太人认作自己民族里出现的一位精英人物,他头戴犹太小帽,站在耶路撒冷哭墙前人群里的画面,是很多很多人都见过和转发过的。

“I don’t consider myself outside of anything, I just consider myself not around.”迪伦的语录里常有这种神秘的自我定位。我从中看到一种类似中国太极拳那样的“场”的感觉:人(物)与人(物)之间,不是互相接触或分离的关系,不是在内、在外、在旁侧的关系,而是各带一个“场”,以此为媒介而彼此联系,犹如行星一边自转一边公转,靠近又疏远,彼此依存又各自为阵。身在局中的你,看不出他的一句话是什么意思,也摸不透他下一句会说什么,在那些天才迸发的词句和意象之间,迪伦将自己变作一种变化多端的恒在。他是谁?是齐默尔曼还是迪伦?是犹太人还是基督徒?是游吟歌者还是吉他手?是爱因斯坦还是罗宾汉?不用说,The answer is blowing in the wind。

(原标题:《打扮成罗宾汉的爱因斯坦——记鲍勃·迪伦》)