文 | 张冠仁

前几天,张震微博晒出一张合影:《牯岭街少年杀人事件》的两位主演“小四”(张震)和“小明”(杨静怡)重聚纽约。

照片里,他们长成了一种难得的好看模样:没有被肚腩和消沉击败的中年人,脸庞上依旧洋溢着少年气——就是那种在酒吧里,如果对方请你喝酒,你不但不会拒绝还会兴高采烈期待喝完酒发生一点什么的家伙们。

▲ 张震微博晒出的与杨静怡合影

我想,幸亏张震在成为“小鲜肉”之前,遇到了杨德昌,拍摄了这部电影,在14岁的时候就和国语世界里最好的导演合作过,往后在挑导演挑剧本的时候总是有三分底气的。

距离这个片子1991年7月在台北上映已经整整过去了25年。岁月并没有在她们身上留下太明显的痕迹,而导演杨德昌已经去世了整整9年,2007年7月也在是夏天,a brighter summer day,他因病离开人世。

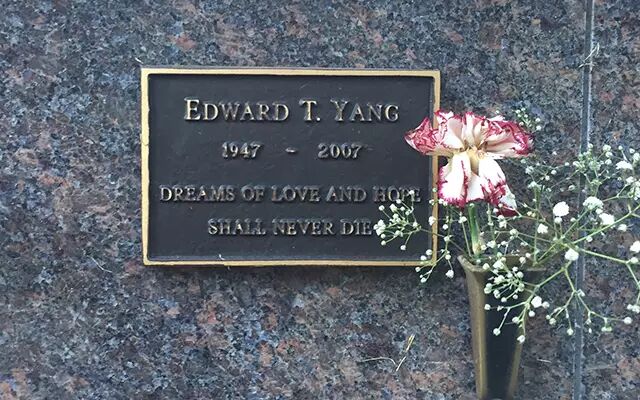

“爱与希望之梦永不灭”,是他留在世间最后一句话,刻在他再普通不过的墓碑上,淹没在一片墓碑中,不仔细辨识非常容易错过。

此次洛杉矶之行,祭拜杨德昌,了却我多年的夙愿。

假如说比利·怀尔德墓地已经算静于一隅,那么杨德昌先生则更显低调,他的墓在私人墓群,管理员体谅我远道而来的不易,宽厚地让我进到了这块私人墓地。否则就要翻墙而入了,这就有点不好意思了。

▲ 杨德昌先生墓碑

我18岁时第一次看《牯岭街少年杀人事件》,像一次不期而至的艳遇。2000年前后,新街口黄亭子是北京盗版VCD、DVD势能上游,在牛皮纸包裹之下,《暴雨将至》《站台》《露西亚的情人》《穆赫兰道》《薄荷糖》们源源不断从那里流经而下,通过还兴旺的街头DVD音像店或者挎包游商们(比如中戏著名的郑五毛,他自称一张碟只挣五毛钱,恰好又姓郑),走入寻常文艺青年家。

当年《牯岭街少年杀人事件》出来之后,引起一阵躁动,四张VCD的套装成了人手必备的“爆款”,我还记得校园里口口相传就是“郑五毛”那儿有了牯岭街,赶紧下手!

可惜,买回去的人有一半人没看完,即使看完的一半还有一半人睡了好几次,而我属于则最后的四分之一。在朋友家14寸电视机前聚精会神看完了整整237分钟。而朋友和他女友则困的不行,期间倒了无数次水,扫了三次地,拖了两回地板,如果眼神可以杀人的话,我当时已经遍体鳞伤。

整整十三年后,2016年初,《牯岭街少年杀人事件》CC版4k蓝光修复版终于出世,文艺青年,有生之年,终偿一见。

我在公司地下影院又坐了整整237分钟,看完才明白,自己当年看的那个版本有多么粗糙。也许对视频网站的1080p、720p习惯了的用户们已经很难体会这两种画质的差异了。打个比方吧,你想想一连戴上三副太阳镜去看冠军杯决赛,或者在蒸汽缭绕的土耳其桑拿室里用手机看《冰与火之歌》是什么感觉?

当年雨夜追杀217的那段戏,荧屏上一片黑,基本靠打斗声音判断VCD有没有卡。甚至我一直觉得片名里的brighter只是用来形容少年情感浓度的,现在才明白,原来摄影影像也是如此扣题明亮到无以复加。

当然对“过度修复”,有影迷略有微词,但我是觉得很受用。当时有个轶闻,杨德昌和摄影师在现场关于拍摄的光线色调起了争执,谁也说服不了谁,最终是摄影师妥协听了杨德昌的意见。后来电影在新加坡公映后,摄影师才发现原来当年导演的坚持是无比正确。

▲ 《牯岭街少年杀人事件》剧照

《牯岭街少年杀人事件》是对我而言最重要的电影,每次重看都有不同的收获和体验。第一次看,最能代入的是张震那个青春期找不到出口的幽暗一刺,而今人过三十,阅历与眼袋渐重,再看电影,方才明白电影中每一个人都活在自身的困境中,而他们和这座番薯一样的岛屿形成了一个互为表里难分难舍的境遇。电影的构图,人物的视角,甚至服装造型都指向这个出口。

比如很多人会忽略掉的“过场戏”——配角:小四二姐她绿衣黑裙出场,杨德昌电影中一以贯之的四个色调:红,绿,黑,白,这个镜头都有了,她拉开门出来,紧接着二哥出场,拉开黑色拉门从白色光区自右而左,再接着主人公小四出场,镜头反打过来,和二哥上下铺的小四从白色被子里挣扎着出来,所有人都有一个“出走”“脱框”“离开”的人生命题。

而往往所谓的电影经典,恰恰就是借助一时一地的时代性,借力打力,最终以彼时之力打通现在甚至未来的时代,最终超出了一时一地之困境。

最终在结尾看到14岁张震说出:“你没出息,你不要脸。”鼻子还是有点酸,这个在愣与青,怒与涩之间的细微劲儿被杨德昌抓到了。

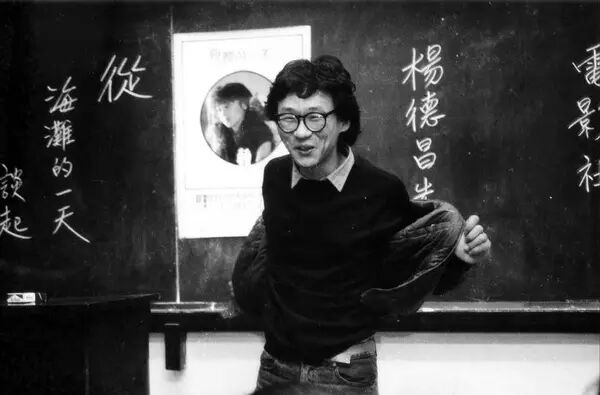

杨德昌曾经问过吴念真,问他是怎么思考的,对方说当然是中文思考的,而杨想了想,自己思考的时候,脑海中第一时间浮现的是英文。

而这也是他当年愤然从南加大退学的动机之一,身为好莱坞重镇,类型片是南加大圭臬,而从计算机跨学科慕名而来的杨德昌在好莱坞工业体系里找不到自己想要的表达方式,再加上钱也花完了,所以毅然从全世界电影专业排名前三的南加大退学。幸亏他退学得早,这是另外一个早早就明确自己奋斗方向,并矢志不渝的励志故事。

▲ 杨德昌

也是多年之后,我才知道《牯岭街少年杀人事件》里那个心慈手软的黑帮老大Honey配音的竟然就是杨德昌本人,可见他对这个角色的偏爱。根据台湾影评人李幼鹦鹉鹌鹑的说法,《牯岭街少年杀人事件》其实是杨德昌想拍摄一部台湾版《战争与和平》。

其实《牯岭街少年杀人事件》的英文名字“a brighter summer day”直译过来可以当作《阳光灿烂的日子》。同是取材于1960年代的时代背景,牯岭街真实故事里杀人的中学生茅武在台北听猫王Are You Lonesome Tonight的时候,而北京马小军满脑袋装的都是坦克与飞机、《列宁在1918》,包括对女性的物化与欲望,反攻与收复的语境在彼时是如此丰饶又吊诡。

把姜文和杨德昌放在一起比较是危险而有趣的。

当我们发现在个体审美差异之下,在他们彼此导演生涯的早期,一部超越了青春片表达野心范畴的经典之作,他们不可避免的和时代与政治性迎面相撞,这其中折射出来的是电影碎片中两个族群社会的巨大差异。而这差异性恰恰是令人饶有兴味的。

【作者简介】

张冠仁 | 腾讯·大家专栏作者,作家。