马克 · 吕布的第一台相机是父亲送给他的一部柯达,父亲曾带着这台相机踏上了一战的战场。

和这部相机一起影响马克的是一本日记,那个小本子记录了父亲在1910年环球旅行的一切细节。「我把他的日记读的倒背如流,梦想有朝一日也能亲自去到那些遥远的国度。或许我今日的旅行癖好,就是从十几岁那时候生根发芽的。」

马克 · 吕布的第一份工作并不是摄影。中学几何成绩不错的他得以进入工科院校学习。22岁毕业后,马克 · 吕布找了一份玻璃厂绘图室的工作,但终日懒散无聊,每日在里昂的小楼房里落座,脑子里天马行空,看着父亲留下的日记,想象着自己身处地球另一边某个叫不上名字的国家。

第一次尝试以摄影时马克 · 吕布已经30岁,在而立之年,他在辞掉了里昂玻璃厂绘图室的工作,背着他的莱卡相机来到巴黎。在这里他遇到了自己的第一位老师,亨利 • 卡蒂埃 • 布列松。

布列松当时已经是享誉世界的著名新闻摄影师之一,他俩见面还未深聊,布列松就送给马克 · 吕布一个老式的取景器作为礼物。因为样式太老,透过取景器所看到的图像是上下颠倒的,布列松说,「文艺复兴时期的大师检查构图的方法就是通过镜子看他们的画作。这样的取景器很有用。」

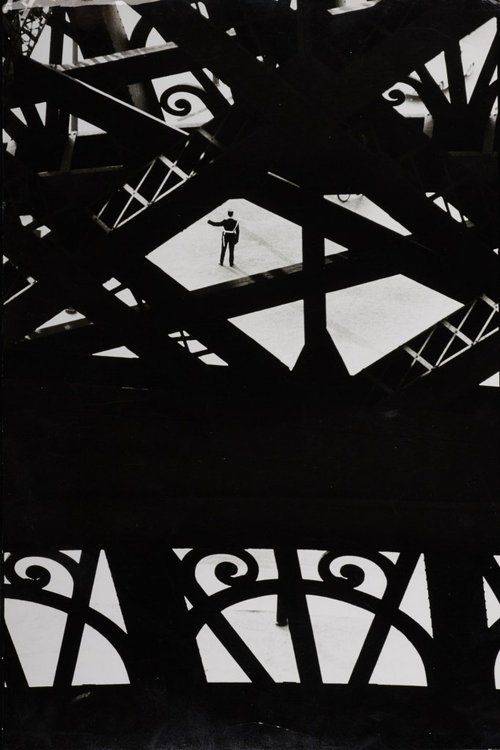

马克 · 吕布给自己的相机装上一卷空的底片,换上这个特别的取景器,像所有的外地游客一样,爬上了埃菲尔铁塔。

马克 · 吕布的家里有七个孩子,他排行老五。从小沉默寡言的性格让他在后来变得愈加羞怯,他自己回忆,「我第一次给别人照相的经历正是这种状态的写照。那年我八岁,一个人在路边骑车,一对摩托男女停下来,招呼我过去拿他们的相机给他们照相,他们摆好姿势,亲热地搂着。我都不敢看他们,就胡乱按了快门,递上相机,一句话也不说骑上车掉头就跑。当然我永远没有机会看到那张『生平第一照』,但当时那一幕直到今天仍历历在目。」

正是这样的羞涩贯穿了马克 · 吕布的一生中按下的每一次快门,包括他人生中最重要的一次。

他登上了埃菲尔铁塔,遇上了一群握着刷子的工人,他不敢上前和他们搭话,只好偷偷地在一旁试着构图,他刚举起相机,一个倒挂在埃菲尔铁塔上的工人就凝固在布列松刚刚送给他的老式取景器里。

面对这样的意外之喜,马克 · 吕布整整拍摄了一卷照片,并把所有的底片交到了玛格南图片社创始人之一,著名的战地摄影记者罗伯特·卡帕的手里。卡帕为他圈出了所有片子中最好的一张,约翰 · 莫里斯又把它卖给了《Life》杂志。马克说,「这就是我生平发表的第一张让我引以为豪的作品。」

也正是这张《铁塔上的油漆工》,把他送进了玛格南图片社。