主持人:大家下午好!欢迎大家来到腾讯·大家沙龙第53期,今天沙龙主题是“东京,这座城市为细节而生”,三位嘉宾分别是腾讯·大家专栏作者、作家刘柠先生;腾讯·大家专栏作者、作家苏更生小姐;上海交大出版社社长、著名出版人韩建民先生。

刘柠老师是著名的知日作家,在东京生活过也写了很多关于日本的书,因为写作原因经常会去东京,为什么东京对你有这么大的吸引力呢?

刘柠:昨天正巧刚从东京回来。东京是我生活过四年的城市,对我有第二故乡的意义。东京跟北京一样都是大都会,相比北京,东京可以说是真正意义上的帝都——在所谓的大日本帝国时代,东京一直是首都。

大日本帝国时代大致分成三节:第一节是江户时期,将近三个世纪都是非常和平的,商业高度发达的,从中孕育了非常灿烂、活色生香的文化,被称为江户时期。明治维新之后,大政奉还,日本首都从京都迁到东京,江户被称为东京。1923年东京因关东大地震受到毁灭性打击,那个时候日本人多是住在普通的木结构的房子里,房屋出现了问题。因为东京都内已经成为一片废墟,于是帝都重建计划的时候就开始把城市往西迁,从今天日本新宿一直往西差不多40公里。

它跟北京近代化发展恰好相反,北京在1949年之后西边就差不多是今天的规模,变化最大的是东边,摊大饼一直往东边外推。所以北京是东边朝阳区无限扩张,导致今天朝阳群众如此强大,因为人也很多。但是东京就一直往西,武藏野地区逐渐扩大,到今天也很有文艺范儿的、很小资的町镇。

我很喜欢东京,因为东京对我来说虽然不是故乡,也是第二故乡,比北京更容易勾起我的乡愁。我住在第一故乡北京的望京这样的城乡结合部,一般不进城,对我来说小时候熟悉的北京地标性的东西都不在了,但我在东京会定期去新宿、六本木,相较之下我会喜欢东京。

我去东京很早了,但我觉得它的景观性、地标性的东西没有太大的变化。虽然东京并不是像今天纽约、伦敦,是会带给你非常具有视觉冲击力的城市,但我觉得一处小小寺庙,或者东大本乡校区对面巷子里一个夏木漱石在这里生活过的纪念碑一直都在,未来也会在,有这样一种东西在,我觉得这个城市是跟我有关系的。

苏更生刚从京都回来,对日本有很多感受,我自己关于日本的一本新书《东京文艺散策》,苏更生也是最早读者之一。

▲ 刘柠

▲ 刘柠

主持人:刘老师讲了对东京的情感,苏更生自己有创业项目跟日本旅游有关,为什么会选择日本呢?

苏更生:我现在在的创业公司是做类似于出境游微信私人管家的。其实日本是相对来说对旅游并不友好的国家,电车系统非常复杂,我在京都住了很久,仍然不会搭电车,虽然字是认识的。如果去日本旅游碰到一些障碍,怎么办呢?我们就想了一个项目,当人们在日本旅游遇到困难时,我们就可以帮忙。

在日本不会日语,是很困难的。日本确实是近五年来旅游的旺地,第一个跟日元持续贬值有关系,买得很开心;日本也是离中国最近的最现代化的国家,大家去那里能够看到很多跟欧美现代化不一样的东西,是古老与现代并存的地方。它非常有魅力。

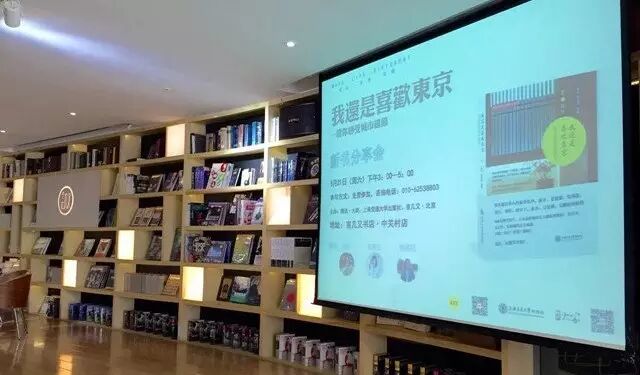

主持人:在日本感觉非常舒服的。讲到“我还是喜欢东京”,这是怎么来的,为什么选择了东京,要做关于东京的这本书?

韩健民:我刚才感觉很好,为什么说很好?因为刘老师身为北京人在东京呆了四年,最后还是喜欢东京。一个“还是”包含了很多因素,转来转去还是喜欢,不管别的,还是喜欢。因为中日关系和东京等都比较复杂,但还是有能够跨越这些复杂的、真实的、非理性的东西存在,我感觉我们还是应该坚持做下去,所以当时起这个书名我们是费了一番苦心的。

至于说为什么要做关于东京的这本书,其实我2003年去了一趟剑桥,当时就觉得我们的旅游在很多细节方面恰恰是最落后的,所以想做一套丛书叫感受世界系列名城丛书。但因为做出版很忙,都是被事情推着,所以这个选题就一直拖下来了。

直到去年2月份到了东京以后,我感觉东京确实像主持人说的那样为细节而生,所以这时候,这种感情、这种想法再也不能等待了,那次到东京以后就感觉必须把这本书做出来。

目前这本书很快已经销售了七八千册,我觉得是这个主题、角度和方式抓住了大家的关注与喜爱,当然这本书肯定还存在各种问题,后续可能也会有一些新的想法。

▲ 韩建民

▲ 韩建民

主持人:这本书后面有很多文章,里面有一篇是你的,讲很多东京生活的细节,有很多细节非常体贴入微,特别好奇日本人怎么能做到这么细,处处能照顾到的?

刘柠:在回答你这个问题之前,我顺便回应一下苏更生提到的一个内容,还有韩社长的一些话。

苏更生在京都生活了三四个月时间,你说日本虽然非常便利,非常发达,但是对于观光客来说有一种难以切入的感觉,这种感觉我个人理解,这个问题恐怕也是见仁见智,或者因人而异的。罗兰巴特的《符号帝国》说日本是高度符号化的组织结构,并谈了它的文化特征,这本书我至少读过五遍以上,我非常感佩这本书对于日本的真知灼见。

我认为日本确实是高度符号化的国家,符号系统太复杂了,所以一开始可能确实有一种找不着北的感觉,但是你不要着急,细心来观察它,它有很强的规律性。比如交通系统,东京比京都还要复杂,京都只有两条地铁线,东京有不下15条吧。虽然如此复杂,日本人会按颜色区分,我们依然是按照什么线区分,左右脑完全不同的记忆。对于交通系统日本人按颜色辨认,跟我们不是用一个半脑。

总而言之,一开始的找不着北会持续一段时间,但突然有一天就觉得进入这个信号系统,从那以后就完全一切都是无缝对接,毫无障碍。

苏更生:我刚刚讲话的前提是对游客来说。我举一个例子,从京都地铁站出来,如果搭南海电车,有特快、普快、普通等好几种电车,车看起来是一模一样的,但是每个趟次停的站不一样,虽然可以在那个位置上那个车,但是就会发现如果上错了趟次那个站是不会停的。那个站台会有很多符号,三角形上这个东西,在这里排队坐区间快速,那个圆形就是特急,这对于游客来说是非常麻烦的。但是对于生活和居住在日本的人来说,它非常便利、有序,因为彼此排队的人不会受到干扰,而且是更高效利用了时间,不是把大家所有时间平摊在所有人身上。

刘柠:对,当然我同意你的结论。

我在这个书里写了一篇文章,题目好像叫作《日本流的细节及其构造》。日本是细节的大国,细节渗透在方方面面甚至每一个角落。网络语言中有一个词叫“龟毛”,说处女座的人,我不反感这个词,但是如果把龟毛定义为对什么较真、细节主义,我认为中国真能称上龟毛的人还真不多,这是蛮遗憾的。但是你要看日本的话,真可以算遍地龟毛了。所以说是细节的大国,让每个人不仅淹没在细节之中,而且受用于细节的温暖温馨,让你在这国家做很多事情的时候都可以受到这种细节的呵护,有一种治愈感。

如何产生这种细节呢?我认为两点:第一,消费者权利的主体意识。消费者在消费的过程之中所发生的一切、所做的一切行动都与消费有关,他们的任何感受、需要,包括各种不适其实都会得到“奉顾客为上帝圭臬”的对待,消费者与商家经常可以切换角色。商家也常常站在消费者立场上设身处地地思考,不仅是为消费者考虑,也当成自己的问题来解决。这种消费者主体意识我认为是非常重要的。他们在商家与消费者之间随时切换,互相换位思考,把细节做到了极致,使商品变得越来越完美。中国常常发生矿泉水怎么样都拧不开,甚至手都流血的情况,这样的问题在日本是很少出现的。

第二点是社会的良性竞争,良币驱逐劣币这样才能让好的文化变得越来越好,越来越完善,而坏的风俗习惯失去生存的土壤。而且日本是商业高度发达的社会,竞争非常残酷,产品的质量以及价格都是高度透明的。比如最近日本出台了一个行规,比如在实体店买个手电筒,只要跟店员说这个东西在网上某一家店更便宜,店员就会按网上的价格卖给你。在这样品质高度趋同、价格高度透明的情况下,商家利润空间非常小,唯一能做的就是强化自己的服务,在购物同时让消费者能够有一种治愈感。这确实是日本人在竞争态势下立于不败之地的应对。

这样的消费者权利意识与社会良性竞争,其实并不仅仅在于普通购物消费者跟商家之间。广义来说,比如市民跟政府之间也构成了这样一种消费、被消费,互为顾客的关系。比如你在日本政府机构办一些行政手续等等,可以说他们的态度之亲切、服务之周到,让我们生活在帝都的人民有时候感到受宠若惊,很不习惯,但是这对于东京市民来说则是理所当然的。

这样的一种机制避免了像我国这样劣币驱逐良币的状况。中国很多问题就结果而言都是逆淘汰,剩下来的往往是最糟糕的。

我举个例子,望京附近有家乐福、沃尔玛、华联等等超市,但是大家公认服务最好的华堂最先倒闭了、被淘汰了,这是非常耐人寻味又细思恐极的问题,作为中国人生活就变得非常悲哀了。

当我们谈细节的时候,我作为写作者,希望能够潜到细节背后,力求发现细节是如何发生的,把这样的一种发生机制揭示出来,呈现给我们的读者,这作为出版物应该是比较合理的诉求。

主持人:刘老师不仅是细致入微的观察者,还是很有责任感的写作者。说到这点,苏更生在日本生活了很长时间,日本的细节哪些对你影响比较深?

苏更生:刘柠老师让我想起我在日本的时候。我觉得他们服务真的蛮好的,比如每次往资生堂柜台上一坐,今天不花钱就走不了了:售货员对你非常好,虽然他英语不会讲,我日语不会讲,就靠眼神完成了一系列刷卡。他给你推荐护肤品之前会用一系列仪器帮助你检测皮肤状况,不是恐吓你,就很有欲望把卡掏给他。

我这个人丢三落四,有时候咖啡没喝完就忘了,服务员会追着你把你咖啡还给你,可能只有一点点了,或者你根本不想要了,他也要还给你。我在店里丢过雨伞、墨镜、咖啡……所以经常在日本被人追着跑。有一次我骑着自行车,那个服务员就骑着自行车来追我。服务真的做得非常体贴和周到,非常的精细化、人性化。

我对日本最大的感受其实不是购物。我住在京都市中心非常现代化的公寓里,毕竟在日本工作,所以其实生活不会非常有趣,当时我还产生了挺厌倦挺想回来的感觉。但是在我日本行程快要结束的时候遇到一个事让我很感动,我晚上去便利店买水,但是那个水没有了,我就走到远一点的一家日本药妆店。走过去我发现便利店旁边有一间神社,面积特别小,前面有一棵巨大的树,神社门口挂着灯笼。它非常古老,看得出来优于隔壁药妆店,优于旁边10层高楼先存在的地方。

对此,我非常非常感动,为什么呢?这不是清水寺得到的神圣,不是山上仰望神社得到的神圣,是日常的,你在药妆店旁边得到的神圣,不知道放了多少年。你会觉得这个地方非常神奇,一边是高度现代化的国家,24小时的便利店,药妆店,什么都有,服务态度非常好的服务员,是一个举国卖萌的国家。但是他们又对这些古老的东西、日常的东西非常珍惜,这会让我觉得感动。

▲ 苏更生

▲ 苏更生

刘柠:如果成天逛金阁寺、银阁寺确实没有趣,跟我们在帝都天天去景山公园、故宫是一样的,多烦呀。

就像你说的药妆店旁边是一个古老的神社,那个城市就是这样,之所以有很强的治愈性,恰恰是在于这样一种无处不在的细节,而这样一种细节是在你生活之中的,不必去追它,不一定要去金阁寺,这样生活就没趣了。你去把它当成一个生活之地,就会有很多的意想不到的发现。

主持人:听刘柠老师那么讲,得去日本生活才能体会得到的,不是观光客三五天能看到的。任何人去任何城市三五天时间基本就是浮光掠影一下,不可能深度观察。

韩社长做这本书也一样,基本把整个东京城市生活方面都解构了。说起来上海是一个很注重细节的城市,是我最喜欢的中国城市之一,在您看来东京和上海差别是什么,或者上海和北京的差别是什么?

韩健民:刘老师说过“上海是中国城市里最像东京的城市”,上海也是比较关注细节,这方面比其他城市更走在前边,也比较发达。

至于上海和北京的区别我还真是有感受,2001年我到上海读博士,当时我在市里有一个晚餐聚会,将近11点左右到的上海辛庄地铁,出了站以后立马有一个美女跟我说,先生是不是一起拼车。当时吓我一跳,晚上11点多拼车,我就赶紧摇摇手不拼。一是怕自己犯错误,第二感觉心里没底,恐惧。

后来我回到宿舍,问呆时间比较长的人,他说给你5块钱到交大闵行校区。我当时感觉上海跟北京可真是不一样,人家社会治安特别好,很少有凶杀、抢劫案件,在上海五六十岁保安天天在街上转。

第二就是比较精细。比如闵行校区晚上总有一盏灯亮着,后来我过去看是什么,是救护车落脚点,我说这个非常有必要,否则晚上救护哪,一折腾15分钟,人早过去了。当然上海也有很多不足,比如上海比较讲规矩但也有点麻烦。

另外对刘老师刚才观点我有一点补充,或者是探讨。现在人们关注细节到这程度,你刚才说是消费者的主体行为的提升和一种竞争,我感觉现在人们体验意识增强了,更多关注过程和细节,意义在于过程。过去可能我们更多追求结果,现在更多是享受过程,到了这个时代了,这从人性讲也是非常重要的方面。

刘柠:京、沪、东京,这三个城市确实搁在一起比的并不多了,确实这三个城市可以有很多联想和比较的伙伴关系。

首先,京沪之间,有京派文人、海派文人,京派、海派文化之争,有一次龙应台的上海男人只会下厨什么的,当然我也不太赞同。作为北京人我也承认上海更加细节主义,更加温馨,更加温暖。简而言之,北京文化是北京大爷代表的,上海是老克拉,我当然承认,张爱玲小说里描绘的上海文化对我们有很长的时间影响。

比如说,上海打车到什么什么地方去,是精确到号的。我以前为上海文艺社下面刊物写专栏,到那去,绍兴路156号,司机给你拉过去,到那地方表放下来,稍微过了一点会退给你钱,而且上海的哥永远有零钱找你,北京的哥老没有。上海这种细节主义确实我觉得还是非常温馨的,我个人常去上海,但是我作为北京人必须说,我还是喜欢北京。因为在上海有极限,过了一周、十天有焦虑感。我承认它比较干净,比较治愈等等,但是不知道为什么,也许当北京大爷惯了。

韩健民:我感情上喜欢北京,生活上喜欢上海。因为到北京比较亲切,大家都是朋友,我来了很快一大桌。

另外,现在能够留下的朋友基本都是北京的朋友、北方的朋友,北京相对来说比较重义,上海就是讲规矩,两种文化还是有细微的区别。我两边朋友都有,并且每天生活在上海、北京,虽然具体工作在上海,但是出版社既仰望天空,也要下来干事,仰望天空必须到北京。

刘柠:上海跟东京其实也是有一种非常意味深长的关系,日本文学史上很多重要的流派最后成为了上海滩的文学流派,有都会派的小资作家,有点像苏更生这样的女作家。

很多现象都是互通的,但是有的是日本在先,有的是上海在先。比如当时上海滩有很多面向上流社会的、女性的杂志,其中《良友画报》深刻影响了日本杂志文化。就细节而言,我也认为上海确实是在中国做得最好的了,某种意义上是中国最早开放的城市,离西方最近的城市。所以今天现代意义上游戏规则都是在上海率先建立的,这个我承认。

主持人:刘柠老师自诩为北京大爷,但是我觉得您更像东京文艺青年,《东京文艺散策》里面有一个地图,非常细节地描绘了书店旁边的咖啡店,神保町每家店都非常细致。在日本不管是景点也好,车站也好,地图是非常非常多的。细节不仅在生活里面,包括文艺各方面细节里都有。您是怎么看这些东西的?

刘柠:《东京文艺散策》是我常年在日本行脚的总结,也是我个人对于以神保町为代表的日本书业的致敬,我的初衷就是想写一本所谓三位一体的书,文艺之书、散步之书和自由之书。

神保町散策整个一章,以及后面书业内容是对日本书业的致敬,神保町那章我尝试用文化社会学的方式来做的比较深度的田野调查,不仅是神保町,包括早稻田书街、东京东大本乡书街我都囊括进去了,并且里面也有一些资料,这三大书街图为什么附上?就是想让读者真心能够按图索骥,拿着图到那地方转,我提供知识上的帮助。类似的书日本人也写得很多了,这些书过于旧了,我力求把最新的、鲜活的信息放进去,从史前史、如何形成的,一直到如何连接,比如地铁派是什么,一直到书店构成,二楼书店,以及书店的周边,那地方并不仅仅是书店,它还有很多作为食街也很有名,三大菜系,三大料理,一是拉面,一个咖喱饭,再一个中华,在日本都很有名。书业,书店街的周边产业等等也非常重要,我力求给读者这样一个比较立体的印象。

当然,这只是我作为作者来说的一个诉求,也许我没有能够达到,或者没有能够百分之百达到。虽不能至,心向往之呗。

苏更生说的细节勾起了我的联想。有一次我在东京一个八层楼的书店买了一包书,因为后面有事,匆匆结账。店员说外面要下雨了,给你做个防雨包装吧。我进来的时候还没下雨,出来一看果然下雨了,我百思不得其解,因为收银的地区是一楼靠里,店员怎么能够知道外面下雨?有一次饭局中跟李长声老师一起聊天,老师说这是因为他们天气不好马上要下雨时店里背景音乐会切换,只要一切换下雨有一个固定的旋律,切换到那个旋律之后,每一层楼,离窗户很远的店员也都知道外面下雨了,于是切换到这个音乐之后就要给客人提供这样的服务。

就是这样一种细节,无缝对接,瞬间切换,完全没有过程。这让我们这样的外人在感动之余简直无话可说。类似这样的细节完全是润物细无声地渗透似的。

主持人:在日本细节是魔鬼,今天很多读者朋友也想了解日本,了解东京,这本书《我还是喜欢东京》和刘柠老师新书《东京文艺散策》会帮助大家了解东京,都是很好的借鉴,大家有兴趣可以买来看一下。谢谢各位老师、各位读者朋友,今天活动时间就到这里,再次感谢各位!

·END·