摘要ID:ipress

马致远:从谀颂到幽怨

by 解玺璋

马致远在元曲中的地位,犹如唐诗中的李白,宋词中的苏轼,与关汉卿、白朴、郑光祖(一说庾天锡)并称为元曲四大家。有一首《凌波仙词》单道他的好处:“万花丛中马神仙,百世集中说致远,四方海内皆谈羡。战文场,曲状元,姓名香,贯满梨园。《汉宫秋》,《青衫泪》,《戚夫人》,《孟浩然》,共庾、白、关老齐肩。”

相传,这首词的作者是元末明初的贾仲明。他在这首词中称马致远为“曲状元”,没想到,六百余年后竟还引出一段公案。先是谭正璧先生在《元曲六大家略传》中引华连圃《戏曲丛谈》的观点,认为马致远曾“中曲科状元”。赵景深先生不认同这个观点,作《有关马致远生平的几个问题》一文,对华连圃所引三条证据逐一作出质疑,并得出结论:元朝没有以曲考士。

自明以降,一直流传着“元人以曲取士”的说法,但多为以讹传讹,以元代文献证之,绝无此事。据《元史》卷八十一“选举志”记载,元代实行科举,可谓一波三折。元“太宗(窝阔台)始取中原,中书令耶律楚材请用儒术选士,从之”,但只在九年(1237年)秋八月尝试过一次开科考试,“以论及经义、词赋分为三科,作三日程,专治一科,能兼者听,但以不失文义为中选”。此后直到仁宗皇庆二年(1313年)十月,又有中书省臣奏称,现在的官员,来自“习儒者少”,而多数“由刀笔吏得官”,如果要改变这种现状,惟一办法只有“贡举取士”。至于“取士之法,经学实修己治人之道,词赋乃摛章绘句之学,自隋、唐以来,取人专尚词赋,故士习浮华。今臣等所拟将律赋省题诗小义皆不用,专立德行明经科,以此取士,庶可得人”。

仁宗皇帝接受了他们的建议,乃诏告天下,定于来年(1314年)八月,恢复考试制度。其中规定:“科场,每三岁一次开试。举人从本贯官司于诸色户内推举,年及二十五以上,乡党称其孝悌,朋友服其信义,经明行修之士,结罪保举,以礼敦遣,贡诸路府。”对于考试的程序和内容,诏书也有具体要求:“考试程式:蒙古、色目人,第一场经问五条,《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》内设问,用朱氏章句集注。其义理精明,文辞典雅者为中选。第二场策一道,以时务出题,限五百字以上。汉人、南人,第一场明经经疑二问,《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》内出题,并用朱氏章句集注,复以己意结之,限三百字以上;经义一道,各治一经,《诗》以朱氏为主,《尚书》以蔡氏为主,《周易》以程氏、朱氏为主,已上三经,兼用古注疏,《春秋》许用《三传》及胡氏《传》,《礼记》用古注疏,限五百字以上,不拘格律。第二场古赋诏诰章表内科一道,古赋诏诰用古体,章表四六,参用古体。第三场策一道,经史时务内出题,不矜浮藻,惟务直述,限一千字以上成。蒙古、色目人,愿试汉人、南人科目,中选者加一等注授。蒙古、色目人作一榜,汉人、南人作一榜。第一名赐进士及第,从六品,第二名以下及第二甲,皆正七品,第三甲以下,皆正八品,两榜并同。”

上述内容来自皇帝的诏书,应该是可信的。它告诉我们几件事:

第一,元代自太宗九年(1237年),至仁宗延祐元年(1314年),大约有七十七年是科举考试的空白期。如果说,马致远的生卒年在1250年前后至1324年前后大致不错的话,那么很显然,他没有参加科考的机会。

第二,考试的目的是选拔经世致用的人才,“举人宜以德行为首,试艺则以经术为先,词章次之”。他们对隋、唐以来科举考试“兼用诗赋”的做法是很警惕的,认为这样做的结果,必然是“士始有弃本而逐末者”,“其弊遂至文体卑弱,士习委靡”,对此,俗尚弓马的草原民族是不能认同的。既然如此,则很难想像他们会采取“以曲取士”的做法,杂剧编得好,便能做官。

第三,考试内容规定得也很清楚,都是四书经义、诏诰、章表、经史、时务之类,根本没有戏曲,自然不能说“以曲取士”。至于称他为“曲状元”,其实与科举无关,只是表明他在戏曲行里的地位罢了。

但马致远毕竟是做过官的,据钟嗣成在《录鬼簿》中的记载,他的官职为“江浙省务提举”(一说江浙行省务官)。钟嗣成是马致远的晚辈,他这样说当是有根据的。提举一职为元承宋制,是主管部门事务的职官。《元史》曾有记载:“太宗六年(1234年),设国子总教及提举官。”并于“世祖中统二年(1261年),始命置诸路学校官”,又于至元二十八年(1291年),在江南诸路学及各县学、书院内,设置学正、山长、学錄、教谕、教授等职位,而“教授之上,各省设提举二员,正提举从五品,副提举从七品,提举凡学校之事”。不过,元代提举一职涉及到很多部门,除了学校教育,还有诸如“医学提举”、“宝钞提举”、“盐课提举”等,都以提举名之。马致远是哪个部门的提举,还很难说。有人说是管理学校事务的提举,只是想当然,并无过硬的材料证明。

如果说马致远曾担任过“江浙省务提举”一职,负责管理学校事务(相当于今日的省教委主任吧)的话,那么,在1291年这个时间点上,他大约已经四十岁了。即便他在此时得到了这个职位,然而,他通过什么途径得到这个职务,以及他的整个身世,仍然是个谜。

孙楷第先生曾提到一位“广平马致远”,广平在今河北省永年县境内,此人也有在江浙行省做官的经历,生卒年亦相近,但他是个循吏,结合马致远的散曲和杂剧,则很难在二人身上找到相似之处。马致远写过一组散曲《(双调)拨不断》,当是他隐居西山时的怀旧之作,其中提到了“九重天,二十年,龙楼凤阁都曾见”;另一首《(中吕)喜春来》,还曾写下这样的句子:“昔驰铁骑经燕赵,往复奔腾稳似船,今朝两鬓已成斑。”有人因此推断马致远曾经有过二十年出入宫禁的生活,甚至很有可能是随驾征战的怯薛儿郎中的一员。怯薛,乃蒙语皇家禁卫军的音译,是皇帝身边的人,按律须由“蒙古、色目之有阀阅者”充任。而怯薛亦有分工,前一曲中“蛮书写毕动君颜”之句,或许恰好透露了他在怯薛中的职守,是为皇帝书写圣旨的“扎里赤”吧。

文学史家刘大杰认为,马致远“有富豪公子的身世”。如果真是这样,那么马致远恐怕就不是汉人,而是回回或女真人。即使他不曾由金入元,他的家族也应该是由金入元的。事实上,直到晚年他对这段经历仍然念念不忘,特别是在感叹自己的遭际时,常常就会想起当年的情景。譬如散套《(黄钟)女冠子》,就曾感叹:“且念鲰生自年幼,写诗曾献上龙楼。”但他很快便意识到,这一切早已成为过去,因为,“都不迭半纸来大功名一旦休”,再没有那种机会了,“便似陆贾随何,且须缄口”。

这期间究竟发生了怎样的故事?究竟因何让他断送了自己的前程?在这里,并没有史料可以帮助我们解惑,唯一的线索仍出自他的作品。黄克先生通过解读他的《(大石调)青杏子》,发现了一些蛛丝马迹。好在这篇散套并不长,我将其全文抄在这里:

世事饱谙多,二十年漂泊生涯。天公放我平生假,剪裁冰雪,追陪风月,管领莺花。

(归塞北)当日事,到此岂堪夸,气概来自诗酒客,风流平昔富豪家,两鬓与生华。

(初问口)云雨行为,雷霆声价,怪名儿到处里喧驰的大。没期程,无时霎,不如一笔都勾罢。

(怨别离)再不教魂梦反巫峡,莫燃香休剪发,柳户花门从(纵)潇洒,不再蹅,一任教人道情分寡。

(擂鼓体)也不怕薄母放讶掐,谙知得性格儿从来织下,颠不剌的相知不绻他,被莽壮儿的哥哥截替了咱。

(赚煞)休更道咱身边没挦剥,便有后半毛也不拔,活缋儿从(纵)他套共榻,沾泥絮怕甚狂风刮。唱道尘虑俱绝,兴来诗,吟罢酒,醒时茶。兀的不快活煞,乔公事心头再不罣。

黄克将其称作“章台子弟的忏悔书”怕是有道理的,作者自题为《悟迷》已有这样的意思。在古代,章台是妓院的代称,章台弟子就是常到妓院寻欢作乐的人。马致远年轻时不仅是这里的常客,而且,“云雨行为,雷霆声价”,是很风光的。但是,突如其来的打击,让他在人生的巅峰时刻,一下子跌入了深渊。他的风流韵事到处传播,“八卦”消息满天飞,“没期程,无时霎”,闹得官府很没面子,甚至皇帝都可能发了脾气。

元代官妓实行统一注籍,分级管理,所有乐户都要报教坊司备案。京师官妓直接隶属教坊司管辖,地方官妓则由各级地方政府管理。就经营方式而言,元代官妓采用双轨制,既可以买卖,又必须无条件地应召到官府“当番承应”。京师官妓的“当番承应”主要是两种方式,一是进宫参加各种庆典活动,表演歌舞和杂剧,即所谓“教坊承应”;二是接待外国使臣。如果马致远曾在皇帝身边任职不错的话,那么,他和这些色艺双绝的高级妓女就有很多接触的机会,而且,马致远的作品说不定还会由她们演唱呢。以他的才华和名气,“战文场,曲状元,姓名香,贯满梨园”,要赢得妓女的芳心,自是很容易的事。事实上,妓女与才子的关系历来如此,妓女爱才,才子好色,“小红低唱我吹箫”,便是才子与名妓结缘的绮丽景象。

马致远是个文人才子,他与妓女搞出点风流韵事本不稀奇,但他还在宫廷里占据一个显要的位置,如果他待人接物能够低调一点,或许也能相安无事,偏偏他又“怪名儿到处里喧驰的大”,恃才傲物,睥睨他人,不可一世。这就很容易招来一些人的妒嫉和怨恨。一旦他的行为有失检点,被别人抓住把柄,就会借舆论掀起轩然大波,变成一个为世人瞩目的事件。

元代律有明文,是禁止妓女向在职官吏卖身的,同时,也禁止职官召妓嫖娼。《元史》中具体记载了犯规之后的处罚办法,卷一百二“刑法一”规定:“诸职官频入茶酒市肆及倡优之家者,断罪罢职。”卷一百三“刑法二”规定:“诸职官娶娼为妻者,笞五十七,解职,离之。”卷一百四“刑法三”则规定:“诸职官与倡优之妻奸,因娶为妾者,杖七十七,罢职不叙。”尽管有这样严苛的规定,放在平时,皇帝也许会法外开恩,放他一马,但在舆论汹汹之时,皇帝却不得不拿法律说事,以平息舆论。

至此,马致远不仅失去了显赫的、令人羡慕的地位,而且成了世人嘲笑的对象。元代后期散曲大家张可久字小山的,写过一首《双调Ÿ庆东原》的组曲,《次马致远先辈韵九篇》,在每支曲子的结尾处都反复吟唱这样一句曲家称之为“务头”的警句:“他得志笑闲人,他失脚闲人笑。”黄克先生说:“倘若‘失脚’不是事实,在与‘先辈’步韵唱和中竟然如此实指,岂非大不敬吗?”此后,“二十年漂泊生涯”,让他对世态炎凉,人间冷暖,有了更真切的体会,于是,他索性放下身段,不再考虑功名仕进,而宁愿去嘲风弄月,留连光景,也就是他自己所说的“剪裁冰雪,追陪风月,管领莺花”。

很显然,他的放达,甚至放纵,是有一点无奈在其中的。他一刀斩断了与过去的联系,“再不教魂梦反巫峡,莫燃香休剪发,柳户花门从(纵)潇洒,不再蹅,一任教人道情分寡”。既然是“一笔都勾罢”,他也就“不怕薄母放讶掐,谙知得性格儿从来织下,颠不剌的相知不绻他,被莽壮儿的哥哥截替了咱”。这时的他,“休更道咱身边没挦剥,便有后半毛也不拔,活缋儿从(纵)他套共榻,沾泥絮怕甚狂风刮。唱道尘虑俱绝,兴来诗,吟罢酒,醒时茶。兀的不快活煞,乔公事心头再不罣”。

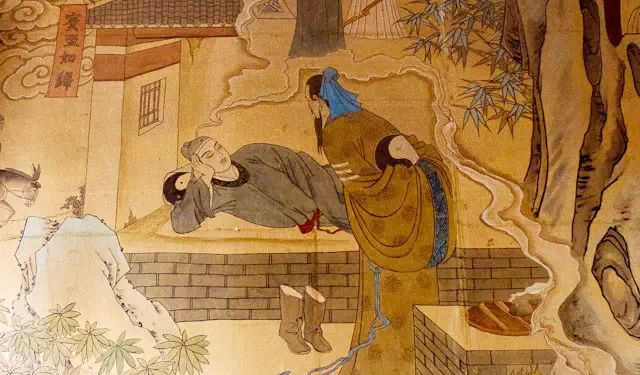

我们不知道他是何时隐居到北京西山的(今北京门头沟区王平镇韭园西落坡村有马致远故居),但有记载,元贞中,他与李时中等人组织了书会,这是一个职业的卖艺说书者的团体,主要成员有:文士王伯成、李时中,艺人花季郎、红字李二。他们曾共同创作了杂剧《黄粮梦》(注:《黄粮梦》即是《宝文堂书目》中的《黄梁梦》),一折马致远,一折红字李二,一折花李郎,一折李时中。元钟嗣成《录鬼簿》载:“元贞书会李时中、马致远、花李郎、红字公,四高贤合捻《黄粮梦》。东篱翁,头折冤。第二折,商调相从。第三折,大石调。第四折,是正宫。都一般愁雾悲风。”

元贞是元成宗铁穆耳的年号(1295年-1297年),这时的马致远应当在五十岁左右,人到中年,流寓民间,过着“酒中仙,尘外客,林间友”的生活。他自认“书会才人”,以写作杂剧为业,据说著有杂剧十五种,今存《汉宫秋》、《荐福碑》、《岳阳楼》、《青衫泪》、《任风子》、《陈抟高卧》与《黄粮梦》七种。闲来也作散曲,现存小令一百一十五首,套曲十八套,残套五套,是元代散曲作家中作品题材最丰富的,其中颇多怀才不遇的感慨和隐居闲适的心境,以及对功名利禄、世俗红尘的讥讽鄙弃之词。他固然有冷漠于世事纷争,希望着“西村最好幽栖”的一面,他自号“东篱”,散曲集亦名为《东篱乐府》,显然是在追念那位写过“采菊东篱下,悠然见南山”的陶渊明。

不过,和陶渊明相比,归隐后的陶渊明“觉今是而昨非”,他却仍有“老了栋梁材”,“恨无上天梯”的抱怨。年轻的时候,他在皇帝身边,是写过“祝吾皇万万年,镇家邦万万里。八方齐贺当今帝,稳坐盘龙亢金椅”这类歌功颂德的谀辞的;而到了晚年,元英宗至治(1321年-1323年)时,他大约已经七十岁了,居然还写了“至治华夷,正堂堂大元朝世”,“圣明皇帝,大元洪福与天齐”如此颂圣的词句。也许,我们只能用文人的复杂性来解释这种难以理解的现象吧。

(本文原标题为《马致远,从谀颂到幽怨》)