摘要ID:ipress

因为迁居帝都,又不断来往魔都,使得我的工作伙伴跟着我一起迁居至此,被我连累共同过起“北漂”的生活。今年农历年回台过年时,或许是离开家乡一段时间,使他对于台湾家族的追本溯源产生了好奇,特地向他父亲请教了祖谱。

在大年初三深夜,他突然微信发给我一张照片,照片中泛黄的纸张上以工整的毛笔小楷撰写着一代代的家族祖先姓名,包含各先祖的生殁时辰、婚娶对象、子女姓名等,以树状图的方式清楚详列出来,最早可追溯到清道光年间。其中,在第一代祖先的名字旁有一段文字引起我的好奇,文字是如此写的:

祖先遗骨由家族晚辈背负来台。

这段文字着实震撼了我!我曾经对台湾先人迁徙至台的历史做过着墨,知道当时福建先民移民至台湾的辛苦,但万万没想到,当时这些移居至台的先人们竟抱着如此重大的决心!

想象那个画面,船只在行经俗称黑水沟的台湾海峡,面对汹涌翻腾的巨浪与莫测百变的气候,那传说中“十去六死三留一回头”的微渺机率之下,先祖在身上以白布条绑负着陶瓮,瓮中装着先人遗骨,当他面临船头上涌翻而上的黑浪时,对未来的面对勇气,早已超越生死,这种坚定的勇气如今实在难以想象,为何必须如此?

1948年,我天津老家经营船务公司的父亲,以船东大副的身份跟着船长祖父,在巡游美欧回天津之前,靠岸来到台湾基隆码头。在休息几日后,原本打算启程返回天津的父亲被祖父强制丢在码头,只因为祖父认为,若父亲跟着回到天津,在当时纷乱的时局会被军方强制征兵,因此将父亲留在台湾基隆,等待战事稍歇后再回天津。但没想到,这一别,被迫离了父母、兄弟,以及妻子及子女,长达52年。

隔年,1949,人类史上的大迁徙发生,百万以上军民从大陆各省跟随蒋介石来到台湾,跟我父亲同样,与大陆亲人之间都是无法预料的生离死别。

(电影《悲情城市》剧照,台湾光复后,知识分子们唱起《松花江上》)

回到现在,就在几天前的三月八日妇女节,台北新科市长柯文哲因为一句“进口外籍新娘”的话语再度站上台湾新闻浪头,许多妇女团体出面批评柯文哲此言将女性“物化”,经过柯文哲道歉后这风波才略为停歇。

但“进口”二字不仅仅是有物化之意,其实更深一层的含意,就是柯文哲心中的台湾唯一论心态,认为台湾本土是至高无上的唯一。台湾从李登辉时代开始,“台湾本土化”就一直被不断拿出做文章。

到了陈水扁时代,更变本加厉,去非本土路线使得台湾面临世界竞争无法接轨,在当时孕育出了至今依然“逢中必反”的反红思想,延烧至学生。这已非本土化,而是岛国思想加上意识形态的执拗!

还记得服贸事件吗?从我离开台湾到再次回台,历经四个多月,这次回台很惊讶地发现,服贸依然悬宕在立法院悬而未决,就因为要经过公民团体的检验。其实,服贸通过与否不应如此悬宕,姑且先不论服贸对台湾的优劣影响,至少一个关系到全岛人民未来命运的法案竟可拖延至今,代表台湾的行政机器运作不当,浪费的已经不是人民的社会成本这么简单了。

本土化并非不好,但本土化不应该无限上纲到自我封闭,太过自我感觉良好的本土化就是阻滞进步的枷锁。

日本幕府在1853年面对黑船的入侵,在维新志士与保守派尊王攘夷两大势力的激烈纷争中,最终以幕府还政于天皇的方式打开国门,进行维新。短短不到百年的19世纪末,日本就已成为亚洲军力与实力最强大的国家。若是当时的幕府诸藩未能体会维新的重要,仅是保守维护自我利益之下,日本不会短时间壮大,这是鲜明的历史案例。

台湾若未能及时反省与国际接轨的重要性,仅是为了自我保护而维护本土路线,台湾人的眼界无法国际化,实在堪忧。

即使是台湾原住民,也是南岛语系的移民者,并非台湾原生的人种。加上前面的例子,百年前的福建泉漳移民、1949年国民党军队的大迁徙,都说明了现在的台湾人都是移民的后代。若真要提到原生,大概台湾黑熊、樱花钩吻鲑以及已灭绝的云豹才能说是台湾真正的主人吧!

讽刺的是,台湾原住民来台湾后,灭了台湾云豹;清汉族来台湾后,融合了台湾原住民;日本政府殖民台湾后,统治了台湾汉民;1949国民党军队来台湾后,与台湾汉民产生了隔阂、之后才生和平;只要是外来的势力来到台湾,初始都是外来者,但最后却是后代口中的本土化,那,本土化到底是什么?难道不是强势征服弱势之后在文化上的怜悯反馈?

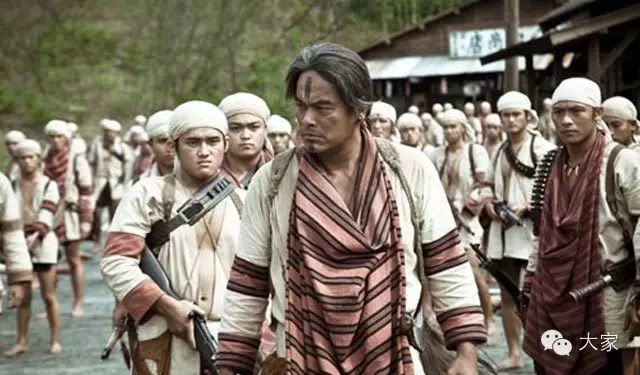

(剧照:《赛德克·巴莱》再现了台湾原住民在日据期间一次激烈武装抗日行动)

我常想,我们都是移民的后代,为什么在小小的台湾还必须分为本省人、外省人、北部人、南部人、统一派、独立派?为什么台湾在推动本意良善的本土化之余,还必须如柯文哲口中一般的,分为“本土与进口”?这种以地域观念而区分立派的观念,消弭之日需等待何时?

台湾原住民在台湾属于弱势,台湾政府对原住民的照顾可说是相当优惠,除了生活医疗教育的诸多补助之外,也在教材上实施了母语教学。在台湾,原住民的身份渐渐让后代原住民孩子体会到自我血统的骄傲与认同,纷纷在身份证上将汉名改回原住民姓名。这种回归原族的认同很重要,事实上也收到成效,这是台湾在自我认同上本土化的成功。

即使如此,依然有大量的政客将立意良好的本土化视为争取选票的利器,将本土化等同早已灭绝的民族主义。在刻意夸大民族主义的思想下,本土化成了拒绝外界的护网,过分强调本土思想,拒绝外来文化,原本台湾最可贵的多民族融合迸发而出的多彩文化成了渐渐消失的昙花一现,非常可惜。

台湾历史悠久的十六族原住民文化,长久下来的文化融合正是台湾难能可贵的资产,无论在建筑、美食、历史等都呈现复杂的人文特征,与香港、澳门等地单纯地经过某国殖民的影响产生的较单一民粹文化不同。相较之下,台湾的精彩显得复杂突出。

150年前,怀中抱着祖先遗骨来到台湾的福建移民,面对茫然的未来,即使不确定,但依然坚定地迈上台湾土地。67年前,在基隆港码头孤立的我父亲,即使对未来无知,依然与台湾人如我母亲共生共存,至今在台湾土地上已生活了63年。即使多次踏回天津故土,台湾基隆依然是我父亲的家。

所以,原生与本土、外来与侵略,在台湾早已消弭无形,等待台湾人的,应该是更宽阔的多民族文化产生的国际思维。去除过分强调本土化的窠臼,我相信台湾的未来绝对是更亮眼的文化融合,激荡出最华美的台湾之美。