摘要ID:ipress

12月15日,一家人踏着落日的余晖,跟着朋友们一起走进台北长春路国宾影城观看《湾生回家》。此前并不知道“湾生”一词为何意,亦不知晓朋友为何要在匆忙的行程中安排一场这样的电影。但在观看的过程中,大家都数度流泪,既是为具体的人事迁衍,也是为人性中美好的一面所具有的穿越力量,而感动。

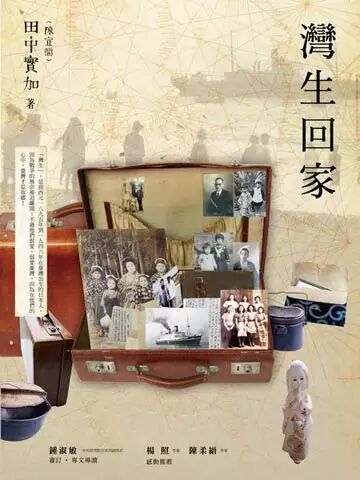

看完电影,时间还早,知道还有与电影同名的书也在热卖中,于是我们一行人到诚品二十四小时书店买书。一进门就看到了《湾生回家》,自然毫不客气地收入囊中。虽然当晚买了不少书,但还是只有《湾生回家》吸引着我回宾馆即看。什么叫“湾生”呢?概言之,就是台湾日治时期在台湾出生的日本人的总称。这部纪录片与这本书里的“湾生”,其父母各行各业都有,但最多是日本官方移民到花莲 “吉野村” 的村民。这些村民以为只要遵纪守法,就可以在此世代居住而不移。但在此生活与经营几十年后,包括吉野村在内的近50万日本人,于日本战败后的1946年被迫从台湾回到日本。返日时被勒令只能带着很少的钱物,黯然离开,那种不舍,有过痛彻骨髓的分离经验之人,是不难体会到的。

▲吉野村

《湾生回家》的纪录片中,最让我感动的是片山清子的家人与纪录片小组,为寻找其母片山千岁的踪迹所付出的一切努力。作为一个两岁即被母亲抱养给郭家的孩子,片山清子(郭清子)唯一想知道的是,她妈妈片山千岁为何要遗弃她,此事令她终生都甚感纠结。当最后在日本户政事务所查到片山千岁为其报了户口,才得知并不是她遗弃了片山清子,而是一直在找寻她。但片山千岁的最后归宿地很难查找,家人及剧组经过多方寻查,终于找到片山千岁的墓地。当家人把片山千岁墓地的照片与视频拿给片山清子看时,身体已经很不好的她忍不住热泪长流。

另一个我觉得最有趣的人物就是富永胜,富永胜有日本人少有的幽默感。他家中几壁书柜里,都藏着与台湾有关的书,与此同时他多次返回台湾来寻找他儿时的玩伴。在与一位和他年龄相仿的女性攀谈时,他开玩笑说,幸好我那时年龄小,不然就会爱上你,又得分手回日本,这可怎么办啊?一席话说得众人哈哈大笑。当他走进前不久还与自己有通信联系的朋友的家,得知他已于前几天去世时,对未能见上最后一面十分痛苦。父亲在日本总督府工作的家仓多惠子常到台湾旅游与居住后,多病的身体居然渐渐好转,实在令人称奇。当片中响起她与弟弟于1946年4月离开台湾曾唱的《故乡》一歌时,情感之浓烈让此片达到高潮:“我们追逐过野兔的那片山林,我们钓过小鱼的那条河川,如今也会在午夜梦回时想起,难以忘怀的故乡”。

《湾生回家》一书及纪录片的创作者田中实加(汉名陈宣儒)也是一位“湾生”的后代,正是缘于这种际遇和一份戮力坚持,经过走访、探寻、写作、拍片十四年,才完成了这段历史的复现与撰写。由于日本的侵略行为,给一些亚洲国家人民带来的痛苦,故战败后日本人在大规模回国前,于很多国家及地区受到各种逼迫乃至杀戮。你可以余恨难消地说,这是日本人为此应该付出的代价。但台湾却是唯一没有发生这种事情的地方,除了你马上就能想起的理由——日本皇民化教育比较成功外,恐怕与日本对台湾的统治方式有比较理性的长远规划,不无关系。虽然这样做的目的,也主要是为了日本自身利益。此前各任总督不必说了,比如一九三六年军官小林跻造任台湾总督后,在台湾推行“皇民化、工业化、南进基地化”的“三化政策”,虽有非常明显的控制,但也不无怀柔与惠及台湾的效果。

客观地说,从现有史料来看,花莲吉野村的日本人与台湾人之间,还是比较和谐的。照着著名作家奥威尔的话说,一部分人比另一部分更平等,日本人当然比台湾人更平等。不管台湾学生多么优秀,就连学校考试的第一名也永远是日本人占有,这也算是日治时期台湾学校的一景。我们不要忘记日本官营移民的主要地区花莲,生活着不少原住民,日本是在驱赶和限制原住民的生存境况下,存在着“皇民化”之心来做事的。这样的衷心与目的,我觉得就是完全不怀着仇恨的心思来看待这一事情时,亦不能忽略。这就像书中所记录的瑞行将军,在对中国的侵略战争中伤了腿脚,但他对自己在台湾的佃农及孩子却关爱有加,至今仍健在的佃农孩子王德裕甚至说他们家八个孩子,都是瑞行帮着养大的。人性的复杂集于瑞行一身,之所以说复杂,就是有时你很难互相否定。你不能说他对佃农好,就说他侵略中国是应该的;同理,不应该因为他的侵略行径,而完全否认他对于具体之人所体现的人性光辉。

换言之,如果我们中国大陆的人,把日本统治台湾,想像得他们像对待大陆一样,恐怕有认知与事实上的偏差,就很难理解《湾生回家》这种书籍与纪录片的诞生,为何引发了不少台湾人的阅读与观看。日本对中国大陆的进攻杀伐与对台湾的管理方式,有很大的不同。对中国大陆是野蛮征服,烧杀掳掠,为军国化的政府运营,进一步侵略中国及相关国家积累财富。但台湾的土地获取与管理权限,是按照国家条约化来解决的——我们可以说《马关条约》不平等,是被逼迫的屈辱性条约——在条约化理念下得到的东西,一般都有长期理性经营与皇民化的心思在里面,就不会做一锤子买卖。因为就算再聪明的日本人,都很难想像他们会遭遇美国丢原子弹那样毁灭性的打击,自然也很难想像取得中日战争、日俄战争、第一次世界战争等胜利,且横扫诸多亚洲国家的日本会被打败,这样一来他们很难在资源与管理方式上会不管不顾地竭泽而渔。

虽然在统治上有中外之别,但对此可以做一点类比的是,1918年至1935年十七年间,四川年年军阀混战,大大小小的战争爆发了477次,给民众带来了深重的灾难。当军阀疯狂掠夺地盘时,自是竭泽而渔,但当他们得到这块地盘后,就开始修公路、办学校、建公园,想使自己在这块土上实现长期利益最大化,这是流动土匪与在地管理者,对收益预期及管理方式的最大差异。日本武力得到台湾,与西方殖民者较劲,以及皇民化台湾的企图是比较明显的,故要求移民到台湾做农民的日本人之条件是比较苛刻的,共有八条。比如需要有保证人、身体好、品行端、已婚且须家族随行等,如因懒惰而不从事农业者即被撤离遣送回国。这当然是日本人用武力征服原住民后,想用此种怀柔政策,来给花莲吉野村附近的村民以示范的用心。我尊重《湾生回家》一书与纪录片之情感表达,也为其真挚情感所感动。但在感动之后,我觉得理性地认清这一点,对我们更为深沉地看待这段历史,有相当大的助益。

“湾生”们回台湾来寻其家与故地,已然过了近七十年的时间。时间是最好的医治者,它使人们从那些眼前的利益与激烈的纷争中,脱离出来,看得更为广远,从而不受情绪所左右,更容易大度地看待已然过去的历史。田中实加费尽心血,甚至卖掉自己的房子,也要写作与拍摄《湾生回家》,完成了不少“湾生”的心愿,帮他们找到了在台湾的户籍资料,这份心灵上的安慰,于他们来说相当重要。即便你还对日本曾经的侵略无法放下,但也请理解人性的复杂超过我们的想像,简单地把人分成什么左、中、右,敌人或者是朋友,不仅是一种贴标签式的偷懒,也是卸掉自我思考武器的常用办法。贴标签,非此即彼的黑白思维,以及喊口号用标语,都是激发人的情绪,而不是使用人之脑子,便于控制的好办法,所以权力不受约束的机构是常常乐于如此使用的。

看《湾生回家》这电影的过程中,我时常想起去年在成都看的,青年导演郭柯拍摄的纪录片《三十二》。这纪录片的片名是指郭柯拍摄完成之时,被强逼成日本慰安妇的,在中国尚在世的老人还有三十二位。一九四四年日军侵犯桂林,将韦姓妇女抓去强奸,而致使其怀孕,而生下一位中日混血罗姓男孩。这才只是悲剧的开始,韦姓妇女一生都活得艰难,其子受到的内心伤痛似乎更甚于她,因为他被周围的人称为“日本人”。在整个社会都痛恨日本人的教育系统与生活氛围中,一个人的归属感悬置与认同撕裂,给他带来了难以平复的绝望感受。其实我们只要稍动脑子,就会得知罗善学是个彻头彻尾的受害者,却得不到周围人的善意对待,甚至小孩子都调笑他是“日本人”。媒人连替他说六位女性,都因他是“日本人”而告吹,最终孤苦一生,这使得他深感无辜与委屈。

日本对中国大陆的烧杀掳掠,与对台湾作为殖民地,相对建设性的态度之差异,决定了两岸民众对日本人的认知上有所不同——但历史与记忆是复杂的,如我们也不要忘记二战期间日本政府以不同的名义,从台湾“征召”了至少3000名妇女,到日军作战的地区做慰安妇,这些人的权利也应该得到伸张与赔偿——《三十二》固然没有煽动仇恨,《湾生回家》就更是不见踪迹,让人性的美好超越了宏大叙事,而存在于我们的记录中。这或许是这样的纪录片不能在大陆公开上影的原因,因为没有仇恨与煽动,是不符合不少人政治正确之普遍原理的。

2015年12月25日至28日于成都

腾讯·大家专栏作者,编辑,著有《沉疴:中国教育的危机与批判》《像唐诗一样生活》《给你爱的人以自由》《每个人的故乡都在沦陷》《从成史的偏旁进入成都》等。