这一天 SpaceX 重新定义了火箭。

多图预警,手机流量党请注意!

以下图片,未特别注明均来自相应的 Wikipedia 页面。

在人类短暂却充满艰辛的航天史上,火箭一直是不可替代的天地运输工具。

从航天之父——俄国齐奥尔科夫斯基推导出那优雅的火箭公式, 到美国人罗伯特·戈达德发明了人类史上第一枚液体火箭,

再到由冯·布劳恩主导设计的令人叹为观止的土星五号火箭,

人类脱离地心引力的束缚,一步一步接触太空的梦想逐渐变得更近。

但是,物理定律永远不会对人类作出的所谓壮举报以微笑。从火箭理论一提出开始,人类就意识到,要把更大更重的货物运往太空,单靠单级火箭是远远不够的。因此,多级火箭的设计应声而出。多级火箭的原理十分容易理解:用完的东西马上抛掉,避免对后续任务造成负担。在理想的情况下,火箭的级数当然是越多越好,这样能够保证燃料的最高效率利用。但是,考虑到火箭结构设计的复杂性,现在主流的运载火箭一般是两级到三级。

即使多级火箭的技术已经趋于成熟,火箭的发射成本却一直居高不下。地球强大的引力势阱一直束缚着人类航天事业的发展。为此,人类也用自己的智慧进行了斗争!

无数种降低天地运输成本的方案被提了出来,听起来比较虚无缥缈的诸如太空电梯、轨道大炮等人类尚无法实现的技术,有效但作用有限的方案包括机载火箭发射(wikipedia.org 的页面)、降低发射场纬度等办法。但是从火箭的本质上来说,只有一种真实可行的方案可能让天地运输成本大幅度降低,这就是可重复使用(Reusable)技术。

现代成熟的工业化产品中,没有什么能在一次性使用的条件下而出现完整的产业链(武器的使用目的不同,因此除外),如果每一辆汽车买回来只开过一次就毁坏,汽车这种产品也只会成为富人享受的奢侈品。

火箭技术、甚至说整个航天技术也是同样的道理。没有可重复使用的话,火箭永远都只是大国的玩具。人类在可重复使用技术的研发上受尽了挫折,但这个努力的方向却不会改变。

航天飞机

航天飞机的使用就是人类对于可重复使用技术的第一次大胆而富有创新的尝试。

整个航天飞机由三部分组成:轨道器(飞机)、外挂储箱(橙罐)、助推器。其中轨道器和助推器均可重复使用。

有很多人认为,航天飞机是美国航天史上的一次错误的尝试,甚至拖累了美国的向太空进军的行程。因为从成本上来看,可重复使用的航天飞机并没有给美国政府降低多少运算,算上其巨大的维护成本,航天飞机发射比火箭发射更贵。此外,由于航天飞机系统的复杂性,任何一处小的失误都可能葬送一次任务、一架飞机以及一批的航天员。航天飞机总共发射 135 次,133 次成功,另外两次分别是挑战者号与哥伦比亚号的最后一次任务,勇敢而伟大的太空探险家为此付出了生命。

现在我们很难评判航天飞机战略相较于火箭战略的优劣,但是我想说,人类对于新技术的追求不会因为挫折而停滞。航天飞机对于可重复使用技术的初次尝试在降低成本上是失败的,但这个奋斗的方向却不会改变。

这里插入一个纪念视频:135 架航天飞机同时发射是什么样子的?

可重复使用火箭

今天 SpaceX 使用 Falcon9 火箭进行的 Orbcomm2 任务发射,毫无疑问,是可重复使用火箭技术上一个伟大的里程碑。

下面就简要梳理一下可重复使用火箭开发的艰辛历程。

DC-X

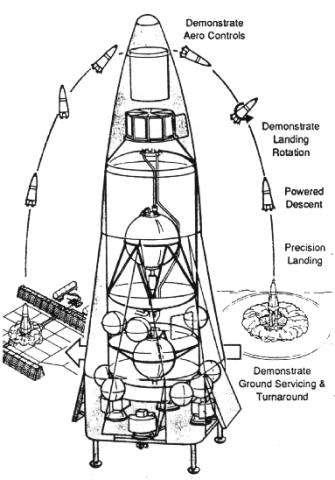

其实,SpaceX 并不是第一家研发可重复使用火箭技术的公司。早在 1993 年,美国的麦道公司(McDonnell Douglas,现在已经并入波音公司)就对其研制的“单级入轨可重复使用运载器”的试验机——DC-X (McDonnell Douglas DC-X) 进行了测试。这几次测试主要验证了火箭垂直起降的可行性,但是由于经费的原因,这个项目在移交给 NASA 之后并没有继续进行下去。据 Wiki 上说,在此之后,很多 DC-X 的项目工程师去了蓝色起源(Blue Origin)公司继续研发。

DC-X 任务图示,来源:DC-X

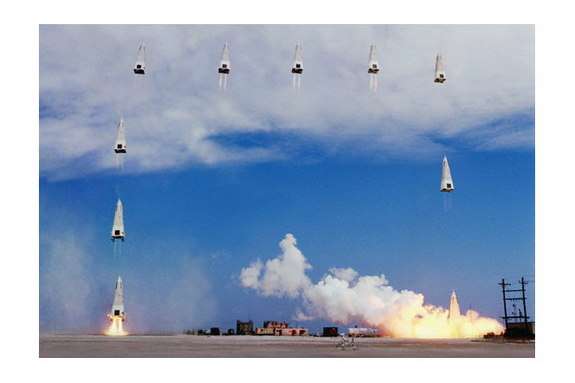

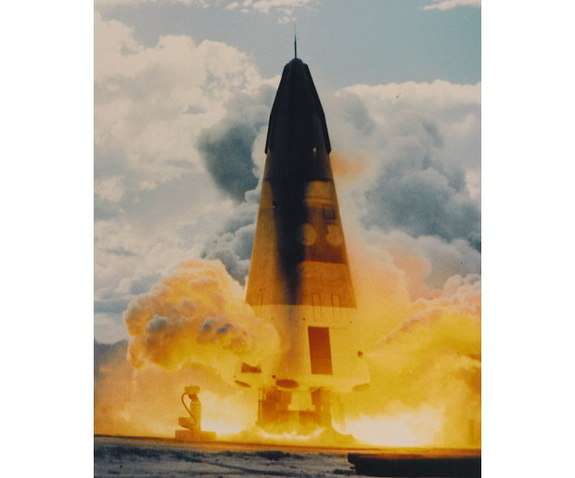

DC-X 发射图片,来源:DC-X Rocket Remembered: 'Sputnik of Commercial Space' Joins Space Hall of Fame,Credit: New Mexico Museum of Space History

DC-X 点火,来源同上,Credit: New Mexico Museum of Space History

蚱蜢火箭 / F9R Dev1

SpaceX 的蚱蜢火箭(Grasshopper (rocket))是可重复使用猎鹰 9 号火箭的试验机,相当于是 Falcon 9 火箭的第一级。Grasshopper 一共在进行了 8 次测试(以下简称“跳跃”),从第一跳,仅仅持续了 3 秒的点火并微微离开地面,到最后一跳测试高度达到 744 m,Grasshopper 的每一跳都见证了 SpaceX 垂直起降技术的点滴积累。

(下列图均截自 Grasshopper 测试视频,信息来源为 Wikipedia)

蚱蜢第一跳:高度 1.8 米;测试时间:2012-09-21;点火持续 3 秒

蚱蜢第二跳:高度 5.4 米;测试时间:2012-11-01;点火持续 8 秒

蚱蜢第三跳:高度 40 米;测试时间:2012-12-17;点火持续 29 秒,并首次搭载了一个牛仔假人。

蚱蜢第四跳:高度 80 米; 测试时间:2013-03-07;点火持续 34 秒

蚱蜢第五跳:高度 250 米;测试时间:2013-04-17;点火持续 61 秒,展示了火箭在风中的稳定性。

蚱蜢第六跳:高度 325 米;测试时间:2013-06-14;点火持续 68 秒,并测试了将用于控制猎鹰九号火箭精准着陆的导航传感器。

蚱蜢第七跳:高度 250 米;测试时间:2013-08-13;点火持续 60 秒,在 250 米高空进行 100 米侧向机动测试。

蚱蜢第八跳:高度 744 米;测试时间:2013-10-07;点火持续 80 秒,蚱蜢的最后一次测试。

想要看视频的话可以点击这个连接:SpaceX 蚱蜢火箭 全集。

在蚱蜢进行了八次成功跳跃之后,SpaceX 又开始进行 F9R Dev 1 的测试。与蚱蜢火箭相比,F9R Dev1 安装了可折叠的着陆腿,这和 Falcon 9 v1.1 中的设计是相同的,所以 F9R Dev1 更接近于 Falcon 9 的第一级。

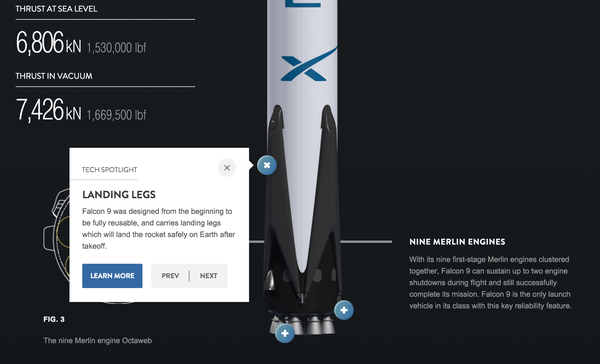

Falcon 9 v1.1 的着陆腿,来源:Falcon 9 | SpaceX

从 2014 年 4 月到 2014 年 8 月,F9R Dev 1 一共进行了 4 次测试飞行,但是,新技术的研发并从来不是一帆风顺的,F9R Dev 1 在最后一次测试中爆炸,原因是传感器故障。

F9R Dev1 第一次测试:高度 250 米;测试时间:2014-04-17。

F9R Dev1 第二次测试:高度 1000 米;测试时间:2014-05-01。

F9R Dev1 第三次测试:高度 1000 米;测试时间:2014-06-17,首次安装了四个用于在下落时调节火箭姿态的可操纵舵。

F9R Dev1 第四次测试:火箭爆炸;测试时间:2014-08-22。

由于测试场地的限制,F9R Dev1 无法飞到更高的高度。SpaceX 原计划在新的测试场地——位于新墨西哥州的美国太空港(Spaceport America)进行 F9R Dev2 的测试,当时貌似目前还没有什么消息。

Falcon 9

如果 SpaceX 只是一味地对垂直起降技术进行一系列的测试而不把它用于实战的话,那么和咸……不对,那么将其仅仅定义为“夺人眼球”、“骗投资”也是很正常的。但 SpaceX 却敢于把这个技术用在自己的主力火箭——猎鹰九号。经过了多次失败之后,在陆地上成功回收第一级的阶段性目标终于完成。

在 Falcon 9 v1.1 (以下简称 Falcon 9)投入使用之初,几乎每一次发射都包括了两个任务:主线任务是把有效载荷成功送入预定轨道,支线任务是对可重复使用技术进行实战演练。

根据 List of Falcon 9 and Falcon Heavy launches 上面的资料,在 2013 年 9 月、 2014 年 4 月以及 2015 年 1 月,Falcon 9 在一二级火箭分离之后,都对第一级火箭进行了海面软着陆的测试,将第一级与海面的接触速度降低到了零。

2013 年 9 月,Falcon 9 的第一级火箭在海面溅落。来源:SpaceX Hit Huge Reusable Rocket Milestone with Falcon 9 Test Flight (Video),Credit: SpaceX

在今年的 4 月 14 日,SpaceX 第一次使用无人船作为平台,对第一级火箭进行海面回收。不过,这次回收由于着陆时第一级侧向速度过大而导致倾覆,支线任务失败。

Falcon 9 第一级回收失败。

直到今年 6 月,Falcon 9 在执行 CRS-7 (国际空间站商业补给)任务中由于内部的杆失效而在空中爆炸,导致任务失败。

这次 Orbcomm2 任务是 SpaceX 在上次失败后的首个发射任务,主线与支线任务均顺利完成。可以说,可重复使用火箭进入一个新的发展时代。

SpaceX 此次发射直播

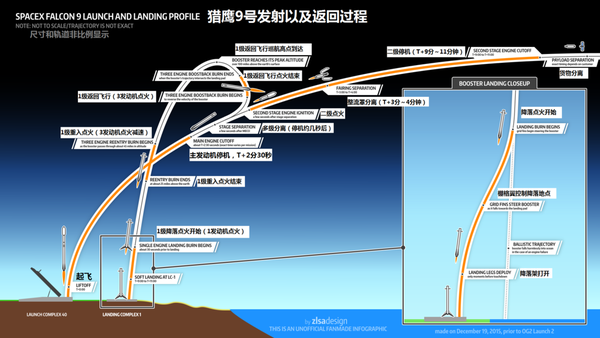

此次第一级回收的支线任务过程是怎么样的呢,可以通过下面一张图了解一下:

由 Reddit 网友 zlsa 制作,果壳网友 @ohcanada 翻译,原帖链接:SpaceX Orbcomm OG2 Launch 2 直播。关于本次发射更加详细的过程也可以在这个帖子了解~

如何评价

为什么要在一开始说可重复使用火箭是对火箭的重新定义?从历史的原因来看,火箭和导弹其实都是一家人。导弹的有效载荷是战斗部,而火箭的有效载荷是各种航天器,这两者的一个共同特点就是用完就扔的一次性使用性。虽然燃料给火箭提供了推力,但是火箭本身的引擎、整体结构和内部设备才是火箭成本的大头所在。

一枚火箭的从设计到制造到装配再到发射耗费了无数科研人员的心血,因此目前各国常用的火箭只有几种技术比较成熟型号。由于火箭研制的巨大成本,推出一个新型号就必须要适应相应的需求,否则火箭的推力再大也无用武之地(参考当年阿波罗计划之后土星五号火箭的退役)。

毫无疑问,天地运输的巨大成本是人类航天事业上的第一块绊脚石。航天飞机是第一次尝试,虽然失败了但却提供了方向。我们也无法通过今天 SpaceX 回收第一级火箭的成功,就断言今后几年,Falcon 9 发射成本会大幅降低,因为在可重复使用的道路上还有诸如损伤检测、设备维护、零件替换等一系列复杂工作需要完成,这些全部成本加起来有没有一次性发射的成本低,我们不得而知。但我想说,SpaceX 至少尝试过。

也许可重复使用火箭比一次性使用火箭成本更高,SpaceX 和当初 NASA 放弃航天飞机一样放弃了 Reusable 的方案。

也许天地往返运输的成本永远高居不下,太空领域永远是大国间纵横捭阖的阵地。

也许未来的一百年也没有人到达火星,没有人在那里欣赏未曾见过的蓝色日落。

也许由于互联网技术的高速发展让赛博空间取代了真实空间。

就算这将成为现实,这也不是我想要的未来。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2015-12-22 08:29 PM

发表于 2015-12-22 08:29 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡