|

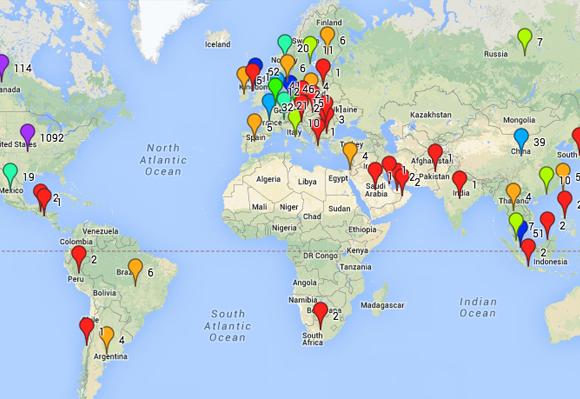

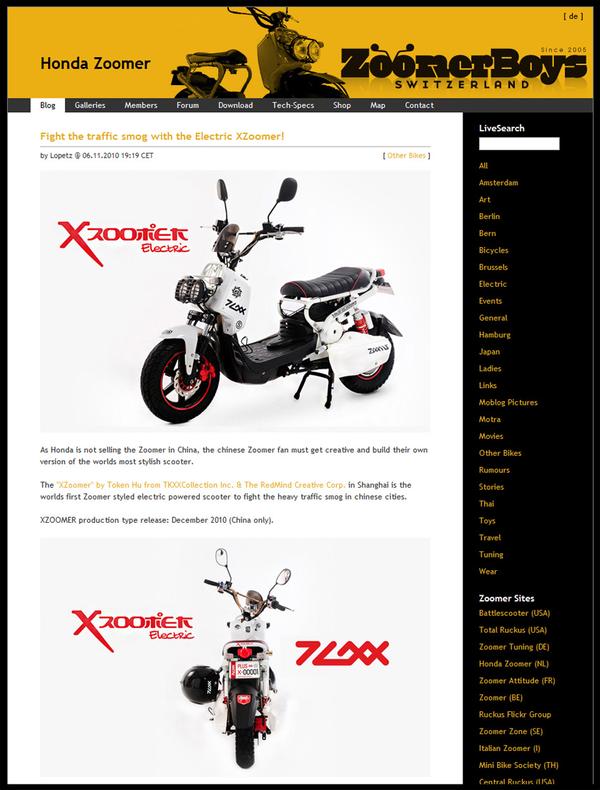

———————- 继续作死再次创业篇 ———————- 有了前面一次创业的教训,特别是当年xzoomer已经失败了一次,一定不会想再犯同样的错误了。先抽时间开始前期的调研吧,就当度假修养了~。 花了大半个月的时间去了很多城市,去了分布在全国各地的很多大大小小的城市,城乡结合部,甚至小县城,最极端的时候一天去两个城市踩点。随着采集到的数据样本越来越多,越是坚信自己的判断,现在大多数品牌还在做低价低质的产品,有着极大的市场的机会。 在通过朋友的介绍和国内一些“品牌”的老板认识沟通后,发现其实这个行业真的没有什么核心研发…..很多牌子的规划是如何降低成本造更便宜的车,甚至他们自己都完全不骑车,更别提爱车了. 我坚信作为一个方便的交通工具,在全世界的任何地方都扮演着城市交通毛细血管的重任。用户的需求绝不仅仅停留在能用就好的层次(仅仅是能用,连够用都算不上) 通过在很多行业论坛的泡坛,结识了一帮专业车友, 发现他们也和我一样有着做一台好车的期望,但是苦于做车的投入实在是太大了,按照正向的研发流程,最少需要数以百万记的开发费用,数十人的团队才能去做.更别提供应链,生产,质检,销售,等等等等……想要在这个所有人都觉得很LOW的行业里做出点什么,真的很难。 虽然看似希望渺茫(没钱没人…),但是经过一次又一次的分析、调研、讨论后,我觉得只要有一线希望就可以把不可能变为可能。 跟几个车疯子合计了一下,决定没有资金咱就慢慢做,反正我还有设计项目能赚点钱,饿不着。既然有着共同的目标那就至少先尽全力把所有前期概念、研发计划和预算做出的可行的执行方案。做好项目的商业计划才可能找到投资把他做出来!哪怕真的到最后一场空,起码我们都尽全力努力过了。 我来负责商业计划、进度预算和可行性分析(顺带结构及功能设计外加产品经理…..-_-~ )、老刘负责电子(某公司电子研发大牛),joseph负责外观(10岁开始骑越野摩托满山跑的新西兰工业设计小伙),小白负责交互(工业设计出身但是对用户体验设计有极高敏感度的小天才)再从设计公司里分出两个人去来做细化和辅助设计(大家共同的特质就是:发自内心的爱车!),很快组成了一个小而专精的核心团队。(早期团队架构需要特别清晰,可以互相帮助,但是每个人的权责要划分清楚,否则越忙越乱。) 随着项目的进行,大家越做越High(个人一直认为做事做到自high才是至高境界,甚至14年的春节都没有回老家去过……)来自不同行业的丰富经验给予我们更多的想象空间和验证可行的执行方案。在无数瓶红牛和可乐的帮助下终于把我们构想的电力机车研发规划和商业计划书做完了。(一份结构清晰的商业计划书需要包含但不仅限于:市售产品及市场分析、产业结构分析、销售渠道分析、利润分析、推广渠道分析、新产品定位、研发计划、可行性分析报告、供应商分析、财务计划、销售计划、推广计划、风险控制、团队计划等. ) 但是这一切才只是刚开始的第一步,没有研发资金做硬启动一切都是空谈,前期大量的测试和样件购买,测试和试制已经花光了不少钱。如果没有投资的介入就只能靠着设计项目一点一点养了。(Plan A, B, C 不要把一切希望都寄托在未知数上) 为了验证我们的计划,更为了能够更好的走下去。2014年4月带着整个团队大半年来的心血、满满的信心、更做好各种碰壁的打算开始寻找投资。用最强的信心做好最坏的打算. 尽量想到所有可能被质疑的点. 没有完美的计划,只有不断修正的计划

(在此感谢alien, 滕磊, will, rocky, 三国,李想,官纯,xiangsun,王寅,大宝,小潘、汪弘,同学给出的脑力支持~) 在我们完成了整车的定义和早期的概念设计稿后开了个会,按照现有的设定如果要把这辆车从设计稿变成可量产出数据的样车最少需要再投入数百万。粗略计算了一下如果要做到量产最少需要千万级以上的投资…看起来希望貌似有些渺茫呢…..谁能看得起这个看起来特别low的行业呢。。。。 前前后后准备BP文档总过花了快两个月的时间.. 一份好的BP不单单要有想法,还需要包含所有的可执行方案,现在已经不是一个不靠谱的idea就能去忽悠投资的年代了.特别是针对牵涉到生产加工的实体产品来说,可执行性是最关键的。 在要去找投资之前我们内部开了个很长的会,到底以一个什么样的姿态去融资?作为一个由设计师,工程师组成的团队,其实有很强的技术偏向性。看似很强大,但是却欠缺致命的环节。 战略,财务,供应链,营销,售后…整个闭环的80%都是缺失的,怎么会有人给这种组合投资???但是经历了N次把不可能变为可能后,我坚信只要目标是对的,倾尽全力为之努力,就必然会成功! 我们先明确了一点就是:我们需要一个CEO…

好多人该纳闷了,作为项目创始人你不就应该是CEO么?经过之前那么多年的洗礼,我特别特别清楚这件事情就是:有自知之明. 能操多大的盘子自己清楚。对于我们要做的这个”大”项目完全超出我的掌控能力和认知范围之内。了解是一回事,游刃有余是另外一回事。融资个几百万把车研发出来没问题,但是车做出来仅仅是迈出了从0>1的第一步,后面还有很长的路要走. 第二:我们可以稀释大部分股份给到能够带领着整个团队把产品做到发布的人 or 团队.作为一个先天条件不足的创业团队(残障傻缺团队),想要把整个事情做完,需要很多很多人,很多很多资源… 如果只是把车做出来,我们现有的团队就足够了.但是如果想要量产的话…呵呵 第三:是否考虑产业投资,由于之前的一次经历,其实对产业投资稍微有些抵触。特别是在现在这个整体基本上都很LOW,不注重设计开发的行业里. 但是如果最后被迫选择这一步我们也可以接受,毕竟这么多钱不是我们几个凑凑能凑出来的…更怕的是极有可能产业投资拿着BP直接就自己做去了……在这种大环境下,我们必须极度谨慎.做好最坏的打算,知道自己最终会失去什么,就不会害怕。 第四:要多少钱… 很奇怪吧最后才是考虑需要多少钱。

其实特别简单,摆在我们面前的有两条路:

1. 500万RMB,把产品原型搞出来,然后再继续融资。这是我们能够想到比较靠谱的方案…

2. 1500万RMB,足够支付开发,模具,试产,和早期推广的钱。

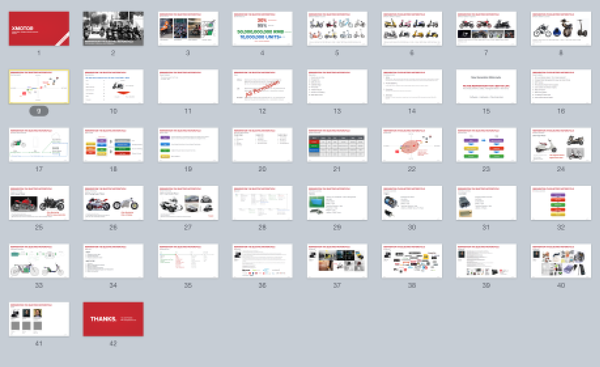

3. 3000万,你想多了吧….-_- 我把手上产品开发的部分暂时交出去,开始了打磨商业计划书(以下简称BP)文档的阶段…代号 XMOTOR! 2014年是投资量暴涨的一年,只要你有看起来还不错的计划书和靠谱的推荐人基本上都可以得到一次会面的机会。对于一个大型硬件项目来说,我们需要的资金比一般项目要的更多,也存在着更大的风险。 动辄五六百万的早期开发投入已经远远超出了平均两百万左右的天使投资基数,更别提后面上千万的模具,生产投入。我们肯定不可能一次找到能够支撑到量产的资金,但是起码让我们能做出样车再去推进下一步。 因为除了钱之外我们也很清楚自己的团队还有着致命的缺点。在我们的计划书团队介绍的页面上空着四个职位:CEO,销售营销、供应链、售后服务…(看起来是不是很缺心眼… 都去找投资了竟然没有CEO?没有生产供应链,没有销售?你这跟我浪费时间开玩笑呢吧.) 整个BP分为两个部分:

1. 主BP文档

2. 可行性分析/财务预估 主文档的部分基本上是个漏斗结构,从行业数据开始: 1. 市场:由于电动车行业是一个不为互联网、科技圈所熟知的行业,所以最开始要做的就是数据挖掘把整个行业的数据用最精简有效的方式告诉投资人,这个行业有多大,弊端在哪里,有什么机会。宏观的精炼概述包含:产业规模,竞争对手,商业模式,行业趋势等数据。会让投资人觉得你对这个行业有着足够的了解。不要尝试捏造数据来哄骗投资人,人家可比你聪明多了… 据我所知就有一些项目不错,团队不错,但是在最终敲投资的阶段,投资人DD时发现了数据造假,直接取消投资…诚信是一个团队最重要的东西。 2. 痛点:很多人会在这个部分犯下痛点过于宽泛,或阐述一些根本无法解决的痛点。痛点不在多,在精,一个好的项目能够抓住一个精准的痛点已经极其幸运了,如果找到两个核心痛点,简直是天赐良机..但是如果你告诉我你找到了10个痛点..那这个行业还有存在的价值和意义么?凭什么轮到你来革命?那么多的痛点你如何通过一个项目去解决掉?在这么多宽泛的痛点背后不是有着现实无法解决的问题,要不就是你对这个行业压根不了解好不好….. 3. 解决方案:解释完你所抓住的痛点后,就要给出你的解决方案了。清晰的表达你要做什么特别重要。。。投资人的时间都很有限,没可能听着你夸夸其谈的说自己的牛逼爱迪尔… 快很准的罗列你解决了什么问题,通过什么样的方式,就足够了。 4. 时间表:什么时候开始做的,完成了哪些部分,下一个关键节点是什么,还有就是阶段性目标,对于任何一个项目来说都肯定需要短期目标和远期规划,创业项目短期目标可以有很多个,但是远期规划是什么一定要很清晰。你自己都没有清晰的目标和路线图,凭什么投钱给你? 5. 小结:精确的表述 what’s status now (现在最关键的部分完成了啥), 和 what’s next step (你拿到融资以后要做啥). 6. 团队构成:写这个部分的时候那是个心虚啊。。。。其实这个部分有些人喜欢放在前面,有些人喜欢放在后面,个人感觉如果团队特别牛掰可以丢前面,更多的情况是投资人先看到项目本身,然后才有兴趣了解团队捏…我们是放到了最后….. 7. 融资计划:准备稀释多少股份,融资多少钱。 整个逻辑结构在这里差不多就OK了. 有没有发现整个BP里市场部分的占比要比产品多?你不是要做产品么?怎么搞那么多市场的东西进来?

呕心沥血开发出来的产品就花那么点篇幅介绍?

其实问题很简单,如果你做出了完全开创性的产品/技术,能够拿到独占专利。比如 油霸,一次充电能跑10000公里的空气电池,任意门….

那你大可不必再写市场这些鸟东西,但是你能做得出来么?

什么是好的产品?好的产品是在一个足够大的市场受众上给出领先的解决方案。

投资人也不是神,他们也不可能每个领域都特别熟悉。

哪怕是他特别熟悉的领域,你也要附上足够深入的市场分析,以显示你也对市场很了解。不然你做个球产品啊? 还有就是市场推广计划,渠道,方式,预算。

很多做产品出身的人总是犯这种错误:我们屌炸天的产品如果真的发布了,全世界都会来跪舔好不好,压根不需要推广啊!

玩蛋去… 不管你的产品多牛逼,都没用。清晰的表达出你在多大的市场上解决了多少问题,才是问题的根本!

牛逼的不是你的产品,而是你对市场的了解与洞察力,以及解决问题的能力!

商业计划书的主文档基本上就完成了。是不是感觉很轻松捏。。。其实这才是尼玛开始…单靠一份概述的介绍如何让人信服?

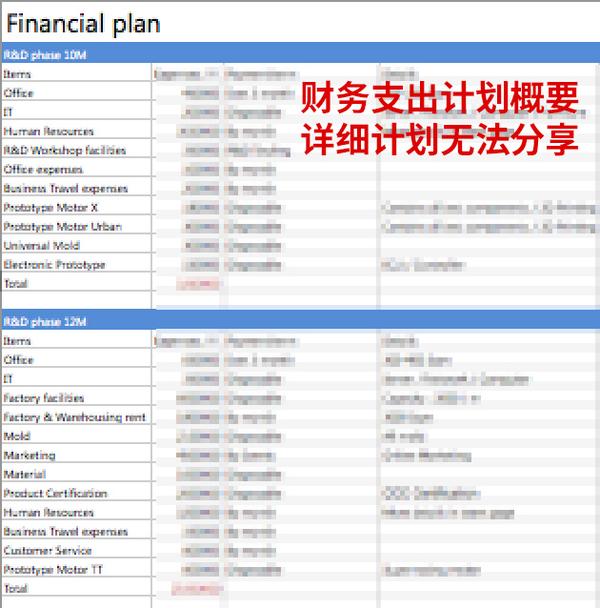

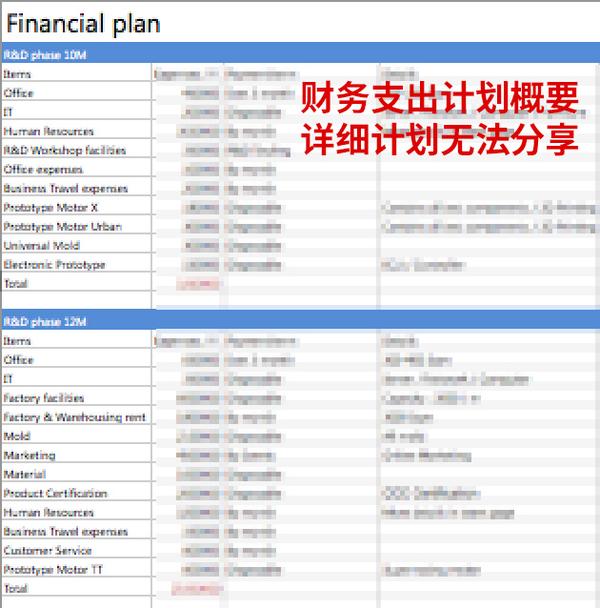

(我整理了BP文档,删除所有数据,保留逻辑结构提供下载,链接在文章最后 > 拉大佬入伙的绝密商业计划书,niu社区首发 ) 拿方案说话…开始头疼的的附录工程: 可行性分析,财务模型,量产分析…..我数学本来就不好… 牵涉较多机密,附录就不放出文档了,直接部分截图打码~

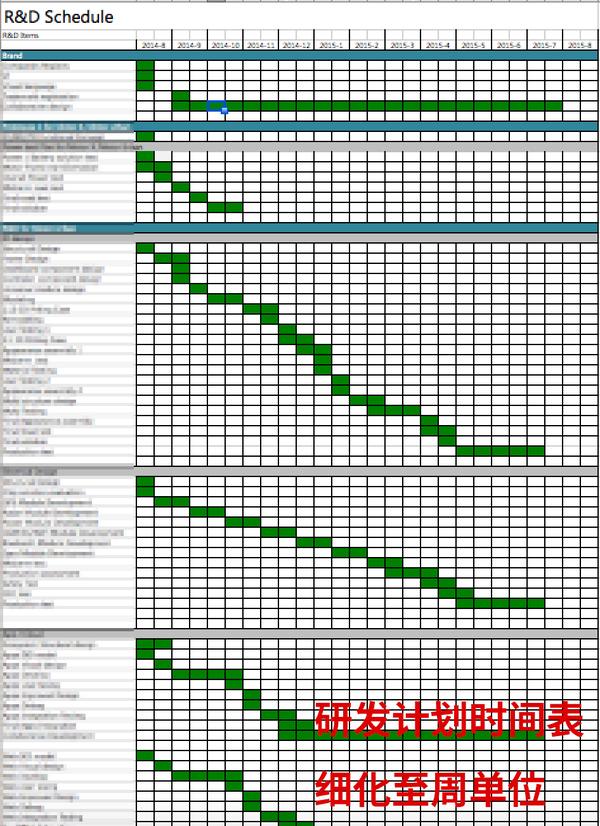

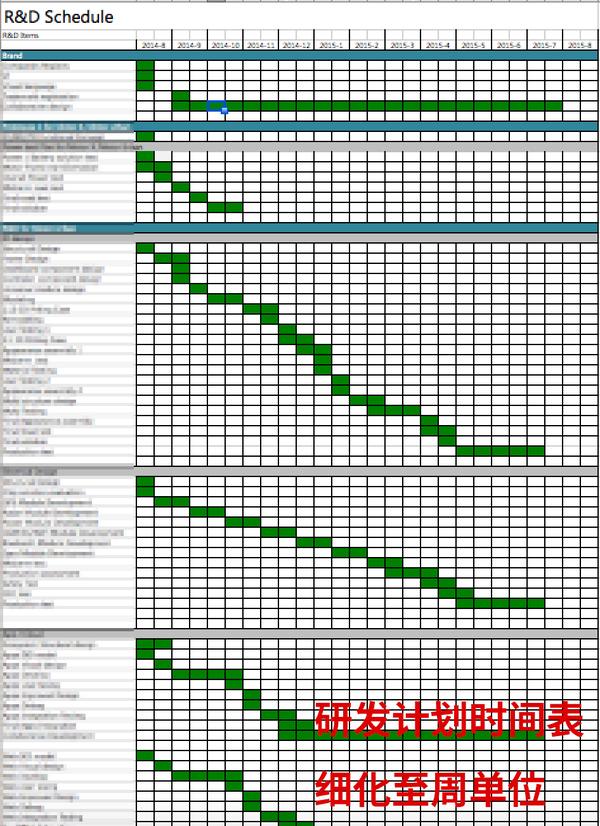

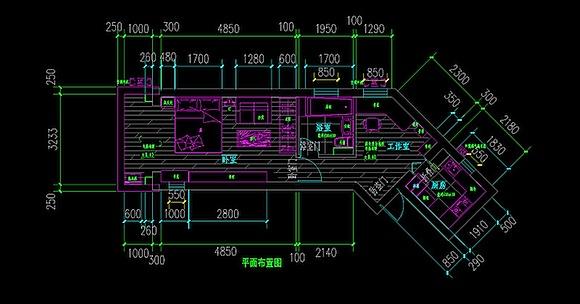

研发计划时间表

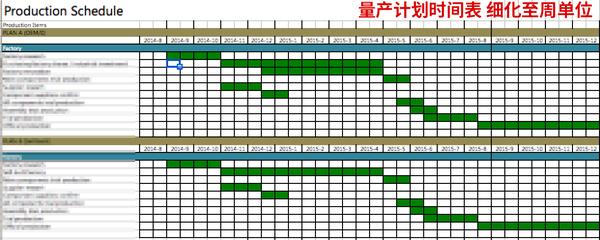

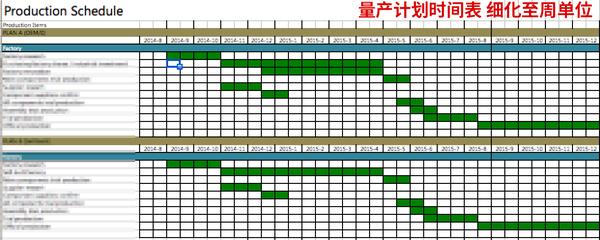

量产计划时间表

财务支出计划表

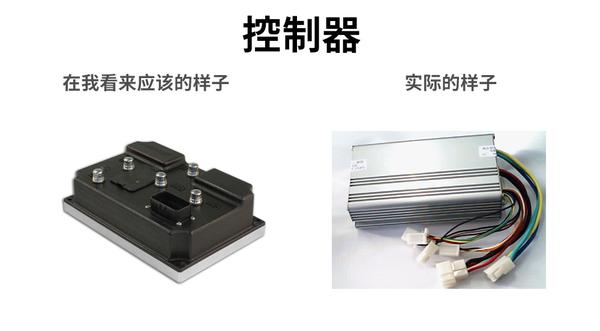

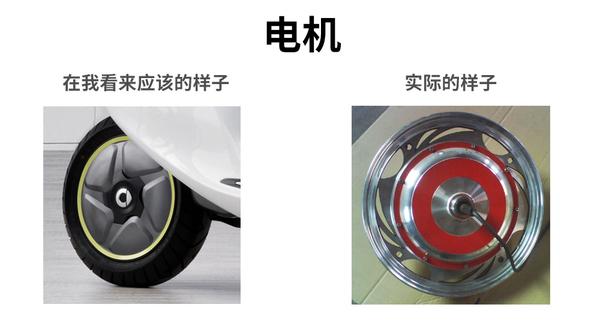

技术参数表及可行性分析报告

核心供应商列表

量产爬坡成本预估

团队成员,背景,股份列表。

良好的计划是一切的开端,没有计划性就别提创业这件事。

创业之前你可能是个geek,创业之后你就是个产品经理+开发+运营+推广+DEBUG+市场+杂工!会有千头万绪的事情推着你无脑的向前走! 整体预算一定要做的详细,开发,物料,人力,房租…还有就是如果没有市场预算就是耍流氓。不过按照惯例,预算一定是会超的,所以在你算好每部分的预算后直接 X 1.5 就应该没问题了。 别犯低级错误,多次验算数字,其实excel有时候跨表时蹿数据是很常见的,特别是在多次修改的时候。记住一点,必须要是可执行的计划,而不是简单的罗列要招几个人,做多久开发这种骗小孩的玩意儿。 我这份2014年3月做出来的计划表,在项目进行到今天也没有任何一部分delay,反而是后面有更多的资金和团队进来后加速了。。。 整套BP做完了第一步要干嘛呢?发出去?no .. no .. no .. you are too young, too naive. 我可以理解你激动的心情,终于把所有牛掰的计划梳理的井井有条..感觉明天就能获得上亿投资,出任CEO,赢取白富美,走上人生巅峰的心情…

但是..我要告诉你的是:把文档存好,继续努力工作,两天之后再来打开这份文档,你会发现你写的像屎一样… OK 可以开始回炉重写的节奏了,一鼓作气把你觉得需要改进的部分做完。然后去睡一觉。醒来以后好好吃个饭,再来看一遍,会发现尼玛我脑子是迟钝么,这写的什么鬼… 继续改吧。。。 经历完三次HOLD住再重新看过的节奏,你会发现你自己对项目的信心倍增,考虑到的方面更完善,当然也不排除三次轮回完毕后,觉得压根不应该继续做这件事情的可能… 不管你是什么感觉,把整个文档强迫着自己分三天看20遍。一是继续勘误,二是让自己更加熟悉逻辑和内容。在看的同时抱着怀疑的态度去看每一句话,如果你看到这份东西,你会提出什么样的问题?take note. 所谓知己知彼百战百胜,尝试去给自己挑刺,想到最坏的问题。最可能被攻击的点,想好如何去解决这些问题。 三天过后相信你对自己已经再度充满了信心,是要发出去开始见高大上的投资人的节奏么? NO! 找身边可以信任的好基友开始过文档吧,你身边每一个了解你的朋友,都会帮你看到你的弱点。把他们当投资人,当消费者。把你当成要从他们那里骗钱的瘪三。使劲挑刺…越狠越好.. 肯给你挑刺的才是真的好基友~什么?你告诉我你没有可以信任的好基友?那你还创什么业? 你所挑选的朋友最好背景各自不同,帮你从不同的角度去分析问题,可以是对行业特别精通的,也可以是对行业一无所知的,只要是你的目标受众都可以帮你理顺所有的思路,并且用排除法帮你把可能出现的疏忽体现出来。反正我是挑了横跨设计,商业,投资,财务,服装,时尚,餐饮等各个行业的二十多个男女基友,强迫着帮我过了N编.. 一个最简单的道理就是:投资人就是消费者。如果你无法打动消费者,凭什么打动投资人?就因为你长得帅?说的时候你自己都不兴奋,凭什么让消费者兴奋?让投资人兴奋? 其实上面反复的自虐过程,一方面是帮助你把计划做的更细更可行,另一方面是通过不断的重复来增加自信。只有尽量多的预料到可能会出现的问题,才会在做演示的时候更加自信。当你被投资人问的哑口无言的时候你会想起我的这些忠告的..胆大心细脸皮厚呗~ 反正最后我的文档编号从 0.1 一直做到 7.0… 第一份发出去的文档,其实没想到要找投资来着,发给了一个投资牛人大哥.本来只是想找他给意见. 带着笔记本在咖啡厅说了半个小时. 立刻给我来个几个一步到位的问题… (大牛的敏锐性,顺便转变到投资角度…我还吊儿郎当的抽着烟说呢…) 1. 你想做的东西太多了,如果你只能做一个你选择哪一个? (最开始的BP里面有三个关联方向,产品形态一样, 但是风格不同)

2. 设计师出身的你怎么操这个盘子…( 我绝对不会做CEO……没有CEO也敢出来融资也是醉了…)

3. 你做产品研发我不担心,但是下一步的营销,生产等等你怎么办? (计划是先做产品原型出来,然后在想办法找代工,吸引人才…) 看似简单的三个问题其实背后的担忧是

1. 是否考虑清楚自己路线正确性?

2. 团队能力是否和想要做的事情对等?

3. 是否考虑到未来发展的巨大潜在危险? 基于之前对我的一些了解,他只问了这三个问题。还好都算秒答,虽然最后木有拿他的投资. 但是真的很感谢他. 起码让我第一次把文档发出去有了一个还算正面的回复. (其实最关键的原因是..木办法给我个CEO..对于整个项目来说,钱确实很重要,但是人更重要。) 紧接着开始发动身边所有的朋友,帮忙介绍投资人,不管是哥们还是前老板,不管是微博还是微信,各种想办法联系. 下一个给我答复的是微博上聊过两次的大牛(某纳斯达克上市公司CEO)发了文件后很快微博给了我电话号码和微信. 粗略的交流了一下想法后跟我说觉得这个项目很有希望!有时间来北京面谈…(好吧就是李想大大 -_-~~) 后面基本上把能通过身边朋友介绍接触到的投资人见了个遍. 过去十多年的积累和人品口碑开始发挥作用…只要全身心all in 去做觉得正确的事情,身边所有的人都会帮你. 国内外一线VC合伙人,天使投资人,投资经理,甚至PE….都给了个机会见面聊.

(I*G,晨*,顺*,软***,红*,今***,真*,海***…)不知道他们是不是第一次遇到找投资顺便找CEO的创业团队… 随着见的人越来越多,不断的发现和修正计划中的问题,也让我受益匪浅。感谢Fisher,李晓军,刘德 其实VC也各有各的风格,有些喜欢投软件,有些偏爱硬件,有些喜欢投稳健的东西,有些喜欢投冒险家。一个好的团队其实能够让VC给出很多宝贵意见,更多的时候像是在沟通。去面圣之前,不不不.. 是面谈…..做好背景调查,相互的基础理解其实很重要,好的心态很重要。抱着不卑不亢平等的心态去看待谈投资这件事情,而不是带有功利性。投资和被投资其实是双向选择,不存在谁压制谁的问题。在这个浮躁和充满忽悠的行业。对于好的项目,好的投资人会想尽一切办法帮助创业者,因为只有你成功了,他才会成功。 一个多月的时间在北上广深跑来跑去,最多的时候一天见三拨人… 这时候我们再度意识到这个严重的问题到底有多严重:没有操盘手,没人会投一个只是开发出来没有后续发展实力的项目。甚至最后通过介绍联系到了两家国内顶级厂商的老总,聊完以后甚至他都不觉得我们能做得出来… 一整轮路演完毕后,除了一些神补刀外反馈集中在几点: 首先被肯定的是团队,无论放在什么行业里整个团队的含金量都是超高的. 在产品开发方面已经做到了顶级。甚至有投资人想让我们转行去做他们看好的其他行业,因为觉得这个团队要是废了实在是太可惜了…… 然后是对市场和产品计划的肯定,过去的一年他们也见过无数的载具类创业团队,但是基本上问题都在于:不接地气….思维车,独轮车,低速电动车甚至磁浮车…只有我们的计划很接地气而且相对比较完善,但是面临的问题也是一大堆。 1. 没有成型的产品原型,让人无法下定决心投资。

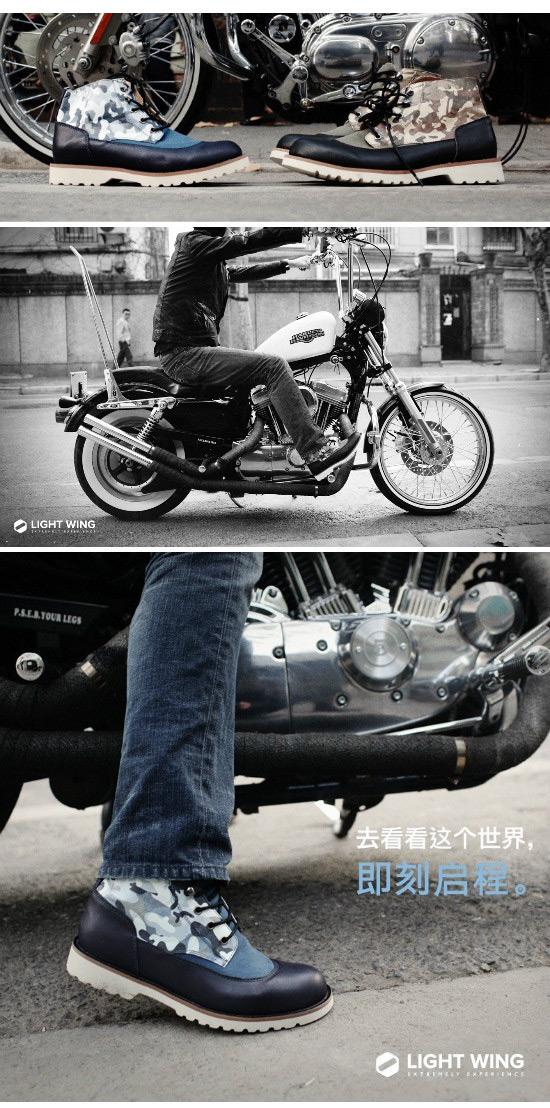

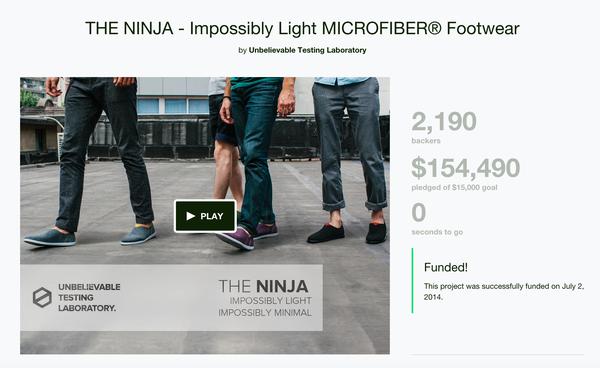

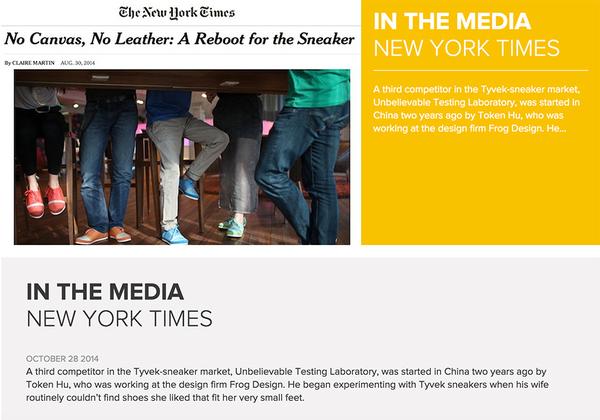

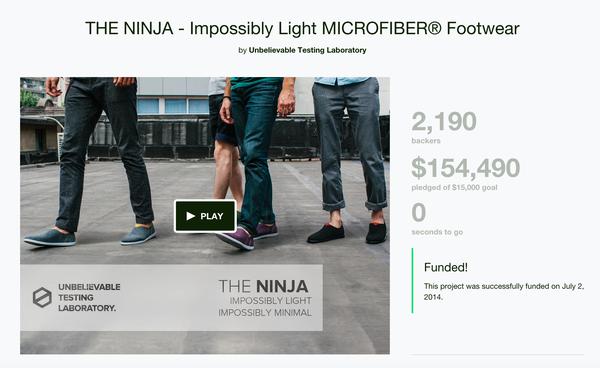

2. 需要很重量级的操盘手作为整体核心,但是我们团队成员过于专业性,导致闭环缺失太多。 身边也有一些朋友想要给我介绍愿意投产品开发阶段的投资人,甚至有人劝我干脆自己来干CEO,小有小的做法,一点一点慢慢来走着看呗,总比胎死腹中要好啊。但是我们心里特别清楚,必须是冲着量产去的。哪怕产品开发完成。没有很强的CEO和团队,基本上就是沦为被山寨的货…完全没有意义! 花了很多时间去谈投资却没有任何进展,但是也占用了大量的精力和时间。同时设计公司的项目越做越好,相应的花在电动车上的时间开始被压缩,团队总是要养的。谁也不能看着整个进度慢慢的拖延,不知道到底怎么办才好。 其间UTLAB USA团队捷报频传…..之前利用 microfiber (豪华汽车,摩托车用于仪表盘,坐垫设计使用的材料 )设计的超轻 ninjia shoes 在KS上再次创造了15万美金的众筹成果.

Ref:kickstarter.com/project 同时还被 the new york times, ABC等高大上媒体专题报道,而且拿到了很不不错的投资..形势一片大好, joe和sheun同学劝我回去继续做做下去…. (前面放弃了所有的股份和权益…)

The New York Times 啊同学们!传说中的 纽约时报啊!这可是美帝的人民日报啊! 虽然很有诱惑,也有挣扎,但是最终还是决定不再回头…既然坚定了自己热爱的事情就用尽一切努力走下去。现在摆在我们面前的有只几条路,只要我做错了决定一切都会化为泡影: 1. 放弃项目,这是我们无论如何不会去选择的。 2. 将整个项目的时间线拉长,用设计公司养项目,但是随之而来的风险则是计划已经发出去给很多人。一直有投资人告诫我们:谁也不能保证有没有谁会绕过我们直接去做。(here is china, anything is possible. ) 3. 稀释相对更多的股份,同时减少投资的总金额,将整体计划中的部分功能砍掉,把缩减版样车做出来。(这是摆在我们面前最easy的一条路,已经有投资人给出了这样的选择,就差签Termsheet了。 但是这又是我们最不想选的方式,作为一个完整的产品。每个部分都是经过无数次的推敲和计划精简出来的。并不是完美主义作祟,而是牵一发而动全身。我特别清楚如果你的要求是100分,结果只能做到80就很不错了,但是如果你的要求是50,最后的结果可能只有30. 做出和市售产品没有任何区别的四不像,这是绝对的本末倒置) 内部讨论了两天后完全没有结果,谁都不敢轻易做出决定。怎么办?? 在一个月黑风高的夜里,疯狂的重新核算所有预算和项目的可行性后,我决定孤注一掷:

不选上面任何一条路,而是把自己逼上绝路!

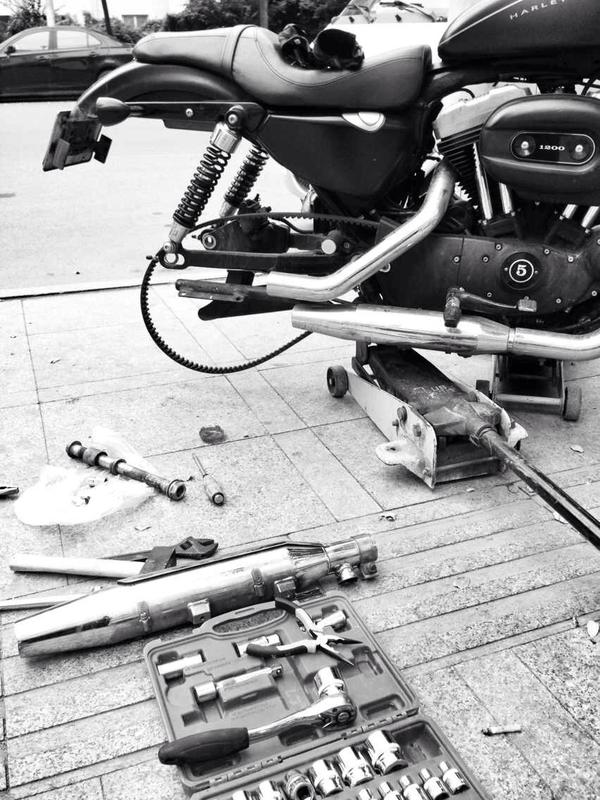

(其实也是建立在团队所有人对项目未来的信心上,而不是纯粹的赌性。但是必须有人做出这个决定,并且承担这个决定可能会带来的一切后果,推着事情走,而不是被事情推着走) 关闭设计公司,停止所有设计外包项目,全力以赴用我们能够动用的所有资源,用最原始的手造土办法把样车做出来!正当我把手上的项目全部停掉,准备孤注一掷的时候,转机到来了. |

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2015-12-20 05:47 PM

发表于 2015-12-20 05:47 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡

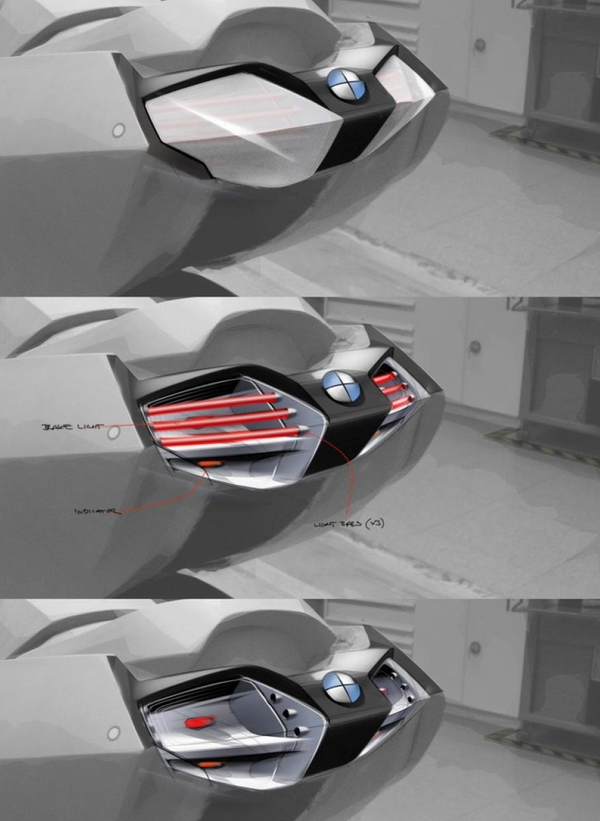

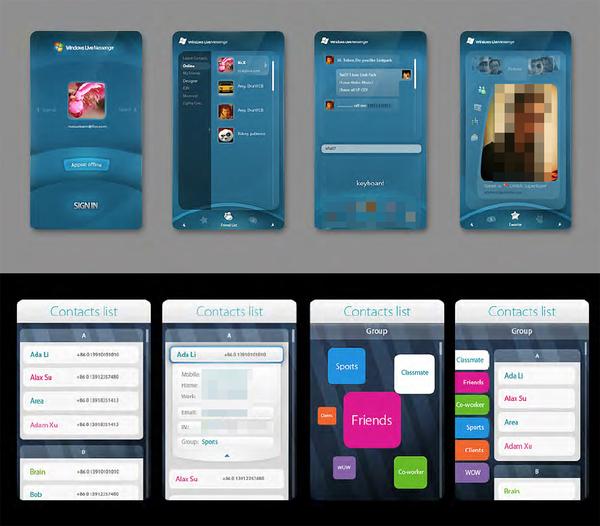

这套稿子集合了好几位现在已经成为大师的兄弟的手笔… 就不点名说了 哈哈~

这套稿子集合了好几位现在已经成为大师的兄弟的手笔… 就不点名说了 哈哈~ 当年那份简历的部分截图… 部分敏感信息马赛克处理…

当年那份简历的部分截图… 部分敏感信息马赛克处理… Team photo ~ 好像M老大去美国开会了~没在照片里~

Team photo ~ 好像M老大去美国开会了~没在照片里~

试制车…..

试制车…..

Ref:

Ref: