不同于一些当代先锋艺术大师作品的耸动、闪耀与天花乱坠,波兰艺术家威廉 · 萨奈尔( Wilhelm Sasnal )笔下呈现出的则是静默、质朴与铅华不染。他的作品关注政治却无意攻击或说服,他的灵感来源纷繁驳杂又信手拈来,他的艺术包含焦虑忧郁也展露温情。萨奈尔本人仿佛就是一种颠覆:当你预备面对一个文化背景特殊、政治元素明显、个人风格鲜明的激进派艺术家时,却愕然发现艺术的表达对他似乎只是一种天然的顺理成章───无心向明月,自然入桃源。

威廉·萨奈尔《日落》,帆布油画,200×200cm,2010年

威廉·萨奈尔《日落》,帆布油画,200×200cm,2010年

在网上能够找到的照片里,威廉·萨奈尔都留着半长、微卷的头发,表情慵懒和挑衅,有某种刻板印象里的“艺术家气质”。但当见到他本人时,你却发现他头发短了,胡子长了,身上穿着极普通的衬衫和运动鞋,没有锋芒毕露,语气平缓温和。

几年前,为了搭乘从北京开往莫斯科的列车,威廉·萨奈尔在北京有过短暂的停留,而这次是他第一次和他的艺术一起真正来到中国。在西岸艺术与设计博览会期间,乔空间(Qiao Space)展出了他2008年到2015年创作的13幅绘画作品。作品中显示的高度成熟的艺术语言和鲜明的个人风格,让人很难想象这位艺术家在少年时完全未曾展露艺术的天分。萨奈尔回忆说,他做会计工作的母亲平时喜欢画画,会临摹百科全书上的插图,除此之外,他成长的家庭环境便与艺术全然无关。他可以接触到与艺术有关的书籍、画册,但“并不特别感兴趣,也没想过要成为画家或艺术家”。

威廉·萨奈尔《梅勒尼》,帆布油画,200×200cm,2008-2011年

威廉·萨奈尔《梅勒尼》,帆布油画,200×200cm,2008-2011年

15岁时,威廉·萨奈尔迷恋的是音乐。他听重金属、朋克,以及另类摇滚(Alternative Rock)。 Spacemen 3、Sonic Youth、Beatles,都是他从少年时就爱到现在的乐队。他被音乐引领着走上了绘画的道路:萨奈尔最初的作品是对唱片封面、音乐海报和其他音乐周边的临摹和再造。出发点只是对音乐本身的喜爱,却轰开了另一扇艺术之门。“我发现自己画得还挺不错的,”他有些得意地笑了,“我就想,为什么不试试画点别的呢?”

站在大学门槛的萨奈尔有了去绘画专业的念头。但在当时的波兰,学习艺术竞争激烈,进专业美术学院非常困难。1992年,中等技术学校毕业的萨奈尔去了克拉科夫理工学院学习建筑学。在学习建筑的3年时间里,对绘画愈发着迷的他,花了大量时间在绘画创作上。在理工学院的最后一年,面临毕业的萨奈尔在没有告诉父母的情况下,偷偷考上了波兰最古老的艺术学院:克拉科夫美术学院,并决定放弃建筑学位,转而学习艺术。

在美术学院就读期间,萨奈尔与其他四人共同组成了一个小型艺术团体“Ł ADNIE ”。“Ł ADNIE”在波兰语中的意思是“美”,而倒读这个单词后产生的另一个发音“NIE Ł AD”却意为“混乱”。这个奇妙的名字和其背后蕴含的双重意味,某种程度上正是威廉·萨奈尔和他的团体当时作品风格的写照:他们用和学院派完全不同的粗糙原始的笔法,来营造某种荒芜、单调的艺术风格,建立自己混乱与美包容并存的美学语言体系。

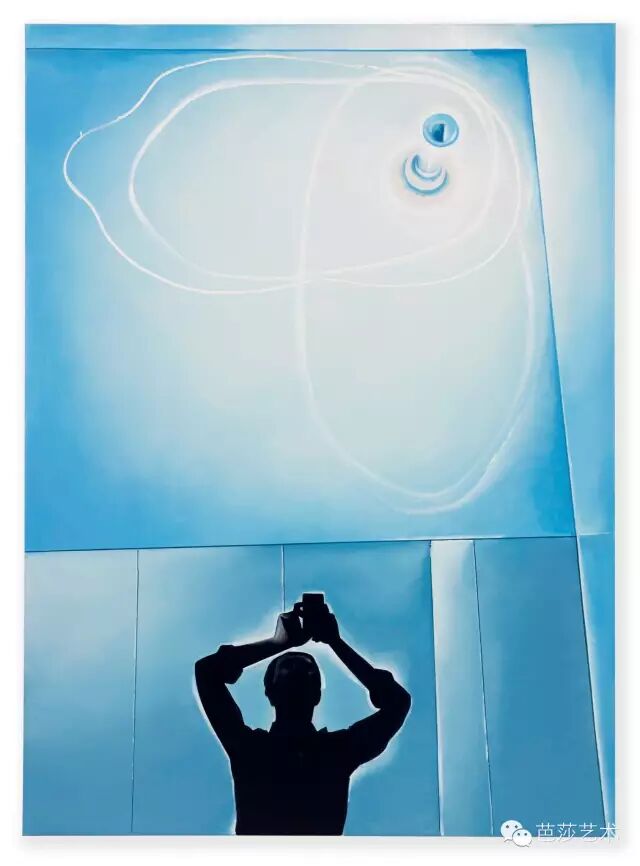

威廉·萨奈尔《盥洗室》,帆布油画,200×160cm,2015年

艺术家威廉·萨奈尔

“Ł ADNIE”存在的5年,差不多是1989年东欧剧变、国体变更后的第二个5年。时间的流逝、商品经济的影响、广告文化的辐射、资本主义的权力交接,从那时起就是威廉·萨奈尔的艺术所重点关注的主题和表现对象。迈入千禧年不久,这个艺术小团体随着团员艺术兴趣的分歧和观念的差异悄然解散;有人在此后转入了抽象艺术领域,有人走向了更宏大的艺术叙事方式,但萨奈尔的艺术旗帜却似乎就此树立,一以贯之;他对政治命题和历史变迁的浓厚兴趣始终未变,且对宏大话题的讨论往往由身边的平凡景物所触发,最后又“随风潜入夜”,融汇到画布上波澜不惊的风景人物中去。

少年时候模仿唱片封面的创作方式,仍然被萨奈尔保留了下来,如今他的作品依然有非常鲜明的摹写现成视觉媒介的痕迹,只不过素材已经不仅仅是音乐相关的周边,还包括私人照片、杂志、电影、网络等各型各色大众媒体上所出现的一切视觉元素。他既会根据某个构思好的主题去寻找相关的图案元素,也会让日常的随机所见来激发创作灵感;但他没办法就“什么样的素材比较容易激发灵感”这个问题给出答案,因为并没有一个既定的标准,什么东西都可能成为创作的本源。

威廉·萨奈尔《埃及吉萨》,帆布油画,40×55cm,2011年

有人曾把萨奈尔与创作方式和他类似、“复写”更为彻底的比利时艺术家吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans)作比较;尽管萨奈尔本人否认了图伊曼斯对自己艺术的影响,但却对最近比利时法院判定他“抄袭”摄影家作品的判决发表了自己的看法:“这实在太愚蠢了。从构图上看,(图伊曼斯的)绘画和摄影作品的确是相似的,但绘画和摄影是完全不同的艺术手段,传达的质感也是完全不同的。它们是不一样的艺术。”这样的观点也无疑是他艺术成立的立足点。

从墨西哥新闻摄影师恩里克(Enrique Metinides)的照片到摇滚先驱罗伊·奥比森(Roy Orbison)的影像,从斯皮尔伯格(Steven Spielberg)的电影到修拉(Georges Seurat)的新印象派名作,萨奈尔在不断探索现成视觉样式的再创作;但非常显然,这个再创作的过程饱含了一种智性的思考,叠加了艺术家本人的情感体验,因而让看似简单的“复制”成为一种经过筛选重塑后精致的艺术创造。

威廉·萨奈尔对《芭莎艺术》说自己的艺术受到了波兰本土画家安德塞·罗伯雷斯基(Andrzej Wroblewski)的影响。“他关注(波兰的)历史。”萨奈尔这样强调。的确,波兰是一个太特殊的国家,它以“不死鸟”之名挺过了绵延百年的战乱与炮火,在世界版图中被瓜分、抹去、后而重生,同时又是东欧1989年系列革命的开端之地,这都给了关注政治历史的波兰艺术家丰沛的创作资本。

威廉·萨奈尔《父亲和宝贝》,帆布油画,160×120cm,2010年

威廉·萨奈尔《父亲和宝贝》,帆布油画,160×120cm,2010年

除了来自大众媒体的影像,萨奈尔也在绘画或影像作品中运用了许多涉及波兰政治历史的元素。相比世博会上波兰馆动画宣传片中高楼耸立、华光异彩的华沙街景,他画中的波兰显得凝滞和荒凉,很难不让人联想其背后的讽喻目的;虽然萨奈尔承认自己不属于波兰主流当代艺术圈,但他却并不认为自己在扮演一个反对派艺术家的角色,他还否认自己以政治表达为主要目的而创作。“波兰有漂亮和不漂亮两面。我并非有意选取某些特定的侧面,这只是我自己喜欢的角度罢了。我作品的第一观众是自己,我不为了讨好谁而创作;同样的,我也不为了讽刺或对抗谁而创作。我的艺术并不是为了说服和改变任何人,也不为了满足观众的期待和幻想;它只是一种围绕我自己个人生活的表达而已。”

萨奈尔这样简化自己的创作动机:只表达自己关心的话题,而有关政治和波兰历史的创作母题不过是他作为一个政治公民的自觉,恰好和那些家庭成员的照片、餐桌上的花束等平凡的日常之物并无二致。他并不认为艺术是表达政治观点的最强力武器,原因是当代艺术的受众群体是非常受限制的,而自己从来没有在艺术中寄托这样的愿景;恰恰相反,他称自己的艺术是“自私的”——他本人的口味决定着作品的艺术风貌。

萨奈尔没有评价波兰的当代艺术现状。他说自己其实没太关心过波兰艺术圈,没有资格进行评论。1989年以后,外界对波兰的发展状况和艺术产生了莫大的好奇,但萨奈尔觉得这种打量没有得到令那些目光满意的结果,外界对波兰和波兰艺术的认识经历了一个祛魅的过程,发现并没有想象中的鲸吸鳌掷、牛鬼蛇神。尽管政治经济体制发生了根本性的变化,波兰艺术和其他许多东西一样,还是在缓慢、渐进地发展。但他承认,不管是艺术还是社会经济,今天的波兰都比过去有了更大的进步和更高的开放程度,人们至少可以更自由地走到外边的世界去看一看。童年和少年时期吃过的代可可脂做的人造巧克力,成了记忆里关于社会主义波兰的最后一丝余味。

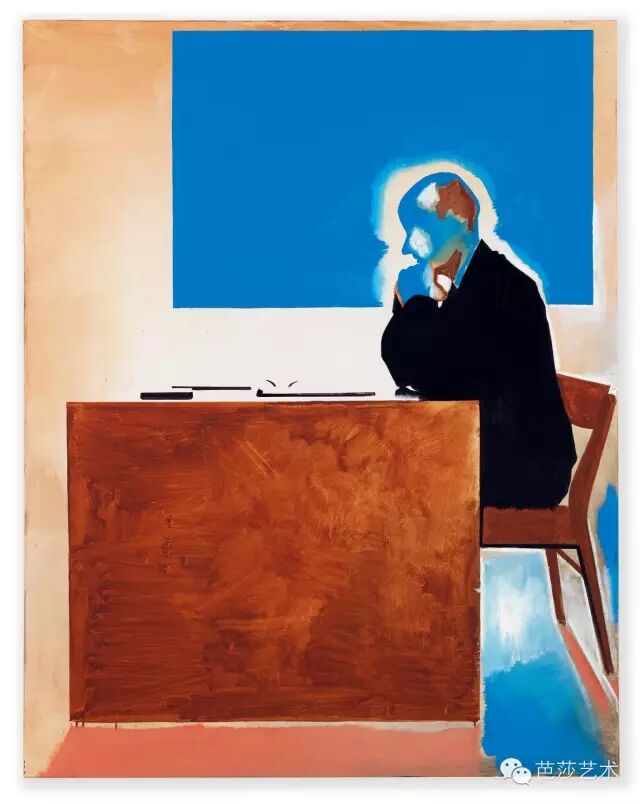

威廉·萨奈尔《建筑师》,帆布油画,140×110cm,2015年

除了架上绘画,威廉·萨奈尔也拍电影。从“Ł ADNIE”团体开始,他就开始拍一些短片,用自己喜欢的音乐作为配乐。最近完成的作品是和妻子安娜·萨奈尔(Anka Sasnal)共同拍摄的第三部长片《Huba》[ 英译为“寄生虫”(Parasite)],2014年参与了柏林电影节“青年论坛”板块。“ Huba ”在波兰语中是某种长在树上的真菌,一种寄生植物。影片拍摄了一个老人、一个女人和一个婴儿在一个屋檐下的共同生活,紧张的镜头移动伴随着熨斗的蒸汽声、铰链的咯吱声和婴儿的哭喊,让人沉浸在一种焦躁的氛围中无法挣脱。

萨奈尔毫不讳言影片的灵感来自于他今年5岁的女儿。和温顺安静的大儿子不同,当年刚出生的女儿非常吵闹,需要夫妻俩用大量的时间精力来照顾。“她简直毁了我们当时的生活。”——即使在波兰文化中,孩子被认为是上天赐予的礼物,萨奈尔仍然这样说。他既不否认对孩子的照顾责任,又毫不避讳当时的疲惫与厌烦,就像他在其他作品里谈论历史和政治话题一样坦然。《Huba》的例子似乎可以管中窥豹,让人得以拨开笼罩在他身上的激进派艺术家或是叛逆者的身份迷雾,了解萨奈尔艺术的源头和实质——就像他曾经说过的——“(我的艺术)没有什么规则,唯一的规则就是诚实。”违背了社会的既定认知,或是刺痛了国家的敏感神经,都只是这种诚实的副产物。

“我的艺术没有什么规则,唯一的规则就是诚实。”─── 威廉 · 萨奈尔

威廉·萨奈尔的下一部电影有关战争中的难民。他从三年前就开始关注这个话题了,现在叙利亚难民问题的大规模爆发更催促他加快了工作进度。他没有掩饰自己对欧洲,包括波兰,对待难民态度的失望,“总得有人接纳他们,为苦难的人负起责任。”他花了许多时间讲述他了解的难民流亡的线路和生活,诚恳的语气里毫无硬要做“刺头”的乖戾和投机。

如果一定要说萨奈尔是个反叛者,那他反叛的大概是“反叛”这个标签本身;其余他所做的一切,都是在回归一个艺术家应有的真诚。

关于威廉·萨奈尔的七个数字

1

1999年,27岁的威廉·萨奈尔在波兰别尔斯科 - 比亚拉( Bielsko-Biala )举办的“别尔斯科之秋”( Bielska Jesie ń)绘画双年展上,获得第一名。

2

萨奈尔有一儿一女两个孩子。小女儿因为太过吵闹,曾成为他描述琐碎烦闷生活的电影长片《 Huba 》的灵感来源。《 Huba 》的电影海报也是萨奈尔之前的作品:一尊白色女性雕像怀抱着婴儿,身上有被蚕食的缺口,象征被新生儿所侵蚀的个人生活和时间。

5

萨奈尔曾在艺术学院就读期间成立五人团体“Ł ADNIE ”,其中两人是他美术学院的同学,一人是裸体写生模特,还有一人是学校教师。在此期间他基本确立了自己的艺术风格,并开始进行对绘画、影像等不同艺术媒介的探索。

15

萨奈尔15岁开始尝试艺术创作。在此之前,他并没有表现出对于艺术——尤其是平面视觉艺术的兴趣。他青少年时期热衷于音乐,最初的绘画作品便是对唱碟封面、乐队海报等音乐视觉周边的临摹。

16

萨奈尔经常用16 mm 胶片进行电影制作,例如2007年有关猫王的电影《无题》 (Untitled) 。当然除了16 mm 胶片外,他也会用其他不同规格的胶片来创作,比如他2006年在华沙展出三部电影作品:《马尔法》 (Marfa) 、《河流》 (The River) 和《莫哈韦》 (Mojave) ,就均是用8 mm 胶片拍摄的。

30

萨奈尔的创作过程中大约每30分钟稍稍休息一下,听音乐放松。他年轻的时候偏爱朋克、重金属和摇滚,但现在会听很多古典音乐。

100

2006年,萨奈尔被《 Flash Art 》杂志评选为世界上最出色的100名年轻艺术家之一,且位列榜首。

[编辑/齐超] [摄影/贾睿] [文/鲍文炜] [编辑助理/孙晴] [鸣谢/乔空间]