|

宋砚与元砚呈现两个时代截然不同的精神风貌,宋代的砚雅致端庄,元代的砚形制朴拙。

宋砚在形制上继承了唐代砚型,总体趋势以实用为主,常见的“凤字砚”演变为体轻且稳的造型,称为“抄手砚”。

这种砚砚首一段略窄,一般为砚池所在,砚尾一端略阔,砚底两侧及后端留边,使砚底抬高,放置桌面时,砚底与桌面自然形成前端高后端低的空间,手可从前端伸入砚底将砚台捧起,十分方便,这就是所谓“抄手”。

除了抄手砚之外,宋砚还有椭圆形仿照龙凤、鹦鹉等图案的砚、利用古朴的秦砖汉瓦制作的砚、不加人工雕琢的随形砚等。随着制砚技术的发展,宋砚的品式、质地、雕刻工艺等都别具一格,还出现了米芾《砚史》、苏易简《文房四谱》等专门研究砚的理论著作。

▲[宋]张思恭《猴侍水星神图》,画上猴捧之砚是一方宋抄手砚。图源:网络

宋代的书画家米芾,爱好广泛,尤其喜好奇石,平时遇石称兄,酷爱藏砚,自称砚和自己的头颅一样重要,人送外号“米癫”(或作“米颠”)。其书法潇洒奔放,而又严于法度,被苏东坡盛赞为“真、草、隶、篆,如风樯阵马,沉着痛快”。

说起米芾的石癖,有一个“米癫拜石”的故事。

米芾当年在淮南道的无为军中任职时,见州衙处竖立的一块石头造型奇特,于是命令手下取来自己的官服与上朝用的笏板,穿戴整齐后,对着这块石头就是一拜,并称石头为“石丈”。

有好事者得知此事后议论纷纷,同僚们也把此事当成笑话来看。有人问米芾是否确有其事,米芾倒是很幽默,说,我哪有朝拜石头,只是作揖而已。

在米芾看来,石头虽无知,却是干净的天然之物,比很多人肮脏的内心还要胜过数倍。

米芾爱石,自然也爱砚。《志林》记载,有次米芾得一砚山而抱眠三日,后来得到南唐后主李煜用过的名砚,更是茶饭不思,整宿没睡。

宋徽宗在位时,有一次与宰相蔡京讨论书法,命时任书学博士的米芾前来,当场书写一幅大屏,并允许他使用自己平时用的皇家御砚。

米芾到后,见桌上摆着皇家珍藏的笔墨纸砚,当即挥毫泼墨,写成了一幅新作,完事后却捧着这方用过的砚说:“此砚经臣濡染,不可复以进御。”意思是,这方砚已经被臣用过,被“污染”了,不配再供皇帝使用了。

宋徽宗当然知道米芾心里打着什么算盘,不禁大笑,只好将这方砚赏赐给了米芾。

米芾高兴得手舞足蹈,立刻就抱着砚往外跑,生怕宋徽宗反悔,墨水都沾染上他的衣服,他也全然不在乎,走起路来大摇大摆。

宋徽宗看着米芾远去的背影,感慨他为得名砚把心思表露无疑,便转身对蔡京说:“米癫真是名不虚传啊!”

▲[宋]李公麟《西园雅集图卷》中米芾题壁,一童子捧砚。图源:网络

古人说:“文人之有砚,犹美人之有镜也,一生之中最相傍。”

与米芾同为宋四家之一的苏轼也是爱砚如痴的名人。

苏东坡被贬黄州时,在给友人的信中作诗道:“我生无田食破砚,尔来砚枯磨不出。”他以砚为田,以此来自况生计,也将自己刚正不阿的作风寄托于那一方方墨尽干枯的砚台中。

苏轼一生藏砚无数,每次看到心仪的砚,都爱不释手,甚至想方设法得到它,作为自己的收藏。

据载,苏轼曾有一把价值不菲的古铜宝剑,他总是随身携带,一有空就拿出来用心擦拭。

有一次,苏轼去见大理正张近,看到其家中藏有一方“龙尾子石砚”,是歙砚中的上乘佳砚。这方砚呈紫色卵石状,润泽如玉,石上的纹理世所罕见,敲击时发出的声音清脆悦耳,使用时即便是在寒冷的天气也储墨不干。

苏轼知道名砚得来不易,就提出要用宝剑换张近的砚。

张近对苏轼的文才钦佩不已,不愿收下他的宝剑,只将砚送给了苏轼。苏轼感到过意不去,才坚持把心爱的古铜宝剑留下。

第二日,苏轼想起此事,仍然喜形于色,不禁感叹地说:“仆少时好书画笔砚之类,如好声色,壮大渐知自笑,至老无复此病。昨日见昨日见张君卵石砚,辄复萌此意,卒以剑易之。既得之,亦复何益?乃知习气难除尽也。”言语中还有几分意思是在反省自己执着于物的习气。

苏东坡一生遍访名砚,端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚等名砚佳作,都被他收入囊中,他本人还时常握刀雕刻,留下多篇别开生面的砚铭。

▲[宋]李公麟《西园雅集图卷》中苏轼提笔挥毫。图源:网络

尽管大半生遭受挫折,但苏轼的砚铭,就像他的诗文词章一样,保持着对人生和美好事物的追求,无论生平如何不得意,他都不会随波逐流、自暴自弃。正如苏轼在赠送儿子的一方歙砚上所刻的:“皎皎穿云月,青青出水荷。文章工点黝,忠义老研磨。伟节何须怒,宽饶要少和。吾衰安用此,寄与小东坡。”

苏轼晚年时,有一次在南方见到了同样爱砚的米芾,二人兴趣相投,无话不谈。

米芾顺手将自己包裹中的紫金石砚取出,与苏轼一同鉴赏。当时苏轼已经病重,他拿过来一看,见此砚果然是鲁砚中的精品。由于宋代鲁砚石料日渐枯竭,这方砚更加罕见。

苏轼向米芾提出将此砚借给自己几天,米芾爽快地答应了。不久后,苏轼在常州病逝。苏轼病危时,几度欲将此砚带入墓中作为陪葬,但最后想起与米芾的约定,还是物归原主。

苏东坡爱砚如命,可见一斑。

在当时,名砚也是财富的象征。靖康之变后,宋高宗在南迁途中,为了躲避战乱而乘船逃难,宋朝宫廷中珍藏的砚台也被随船带走。宋高宗一行人随风飘荡,惊恐不安,多次将所带的名贵砚台丢入海中。从那之后,东南沿海的渔民偶尔会打捞到这些名砚。

据清代《韵石斋笔谈》记载,直到南宋灭亡,还有很多人在闽粤之地,发现这些南宋时的名砚。

砚的珍贵,更体现在其主人的气节上。

▲[宋]刘松年《醉僧图轴》,画中出现了随形砚。图源:网络

前文说到,名将岳飞有一方端砚,上书“持坚守白,不磷不缁”。

岳飞一生戎马倥偬,在北上抗金的战场上立下不朽功勋,却因遭到宋高宗猜忌,与朝中主和派立场不一致,被十二道金牌召回,最终含冤而死。

岳飞被害后,他的砚铭与英名流传于世间。岳飞死后百年,南宋抗元名臣谢枋得机缘巧合下得到这方端砚,在砚背面刻下一行字:“枋得家藏岳忠武墨迹,与铭字相若,此盖忠武故物也。”

谢枋得为官嫉恶如仇,被权臣打压后,仍组织民兵抗元,甚至在宋亡之后,仍拒绝降元,后逃亡福建,以卖卜教书度日。元朝几次派人来诱降,谢枋得都严词拒绝,并写《却聘书》:“人莫不有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,若逼我降元,我必慷慨赴死,决不失志。”

于是,元朝为了利用谢枋得的文名,强迫他北上大都。谢枋得宁死不屈,从出发北上开始就绝食抗争,最后以死殉国。

南宋咸淳九年(1273年),谢枋得将岳飞的砚赠给昔日的同科进士文天祥,希望文天祥勿忘岳王之志。

文天祥如获至宝,又在砚之左右刻铭文纪念:“岳忠武端州石砚,向为君直(即谢枋得)同年所藏,咸淳九年十二月十有三日,寄赠天祥。”

一方正气砚,在百年间得到了三位忠臣义士刻铭,堪称传奇,世间罕见。

后来,文天祥胸怀“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的大义,以死明志,被元朝杀害。

这方宝砚辗转漂泊,到明清时被董其昌、朱彝尊等名家收藏,后来不知何故,再次现身集市,先后被东阳县令陈海楼与福建晋江人吴鲁所得。

吴鲁生在晚清,一生忧国忧民,也继承了砚铭上的浩然正气。八国联军侵华时,吴鲁挺身而出,带兵奋起抗战,他振臂高呼:“毋效楚囚相对泣,拔剑收取旧山河!”

尽管吴鲁的抗争也如这方砚之前主人的经历一样无可奈何,但这方砚的精神终究传承下来。吴鲁去世后,这方砚被珍藏于其家乡的书斋,上世纪60年代,吴家遭袭,许多文物散失,岳飞正气砚从此不知所踪。

宋砚之雅趣,在文人武将的辛苦遭逢中一脉相承。

到了元代,元砚在形式上基本延续了宋砚,但更显粗犷和朴拙。为了适应北方游牧民族的需要,元砚还增加了一些设置,如石暖砚、铜暖砚等,在砚台下留有空间,以便添加炭火,避免墨汁结冰,这是适应北方严寒气候的设计,受到了蒙古统治者的喜爱。

明清时期,砚在崇尚石质和工艺上更上一层楼,既反映了文人雅士的审美趣味,也使砚从朴素的实用品转变为精美的艺术品,藏砚风气盛行一时,影响至今。

清代,浙江海宁有一个叫查小山的“土豪”,由衷喜爱藏砚。他继承祖上基业,历经几十年的时间积累,花费巨资收购了无数名砚,藏于豪宅之中。查家极盛之时,查小山被称为“查三膘子”,不仅家中藏有名砚,还蓄养了十二名绝色婢女,分别以春、夏、秋、冬命名,三女穿汉服,三女穿满服,三女穿男装,还有三女穿尼装。

后来,查小山卷入盐商舞弊案,被罚以巨资保命,晚年家道中落,经济拮据。查小山走投无路,只好取出藏砚抵押,换得一批银两。换得钱财后,查小山不忘穷奢极欲的本性,将千两银子放在车上疾驰而出,花天酒地,一天之内就把千两银子挥霍干净。

回家后,查小山想到赎回砚台遥遥无期,竟然放声大哭,随后又狂笑不止,说:“千古之能散财者当以我查小山为第一人啊!”

查小山这样荒诞不经的行为当然让人唾弃,但从中可以看到,其家传名砚的贵重。

▲[明]陈洪绶《高士赏砚图》。图源:网络

清代是制砚的辉煌时期,砚材种类繁多,形制五花八门,砚雕精细华丽,有仿古制的瓦当砚、凤字砚、辟雍砚等,也有新创的梅花砚、八卦砚、蟠桃砚、瀑布砚等。

在砚石的发掘上也有新的突破,如端砚中的白端,色泽洁白如脂;有湖南浏阳的菊花石,其石花状如白菊,由中生代生物化石形成;还有康熙年间开掘的松花江石,石色青绿幼嫩,因产自清朝“龙兴之地”,长期为皇家专用。

北京故宫中有九千九百九十九间半房,其中有一间不到10平方米的“三希堂”。这是乾隆皇帝的小书房,“三希”即“士希贤,贤希圣,圣希天”之意,士人希望成为贤人,贤人希望成为圣人,圣人希望成为知天之人,这是皇帝的自我勉励。

三希堂不仅用于收藏乾隆皇帝最为珍视的书法作品(王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》、王献之的《中秋帖》),还是他本人修身养性、吟诗作画的地方,乾隆在这里终日与笔墨纸砚相伴,其中也少不了端砚、歙砚等名砚。

乾隆本人最爱的是产自吉林松花江畔的松花石砚,他在《钦定西清砚谱》中点评道,松花石砚“冠于砚谱之首”。看来,即便是皇帝,也比较中意老家的特产。

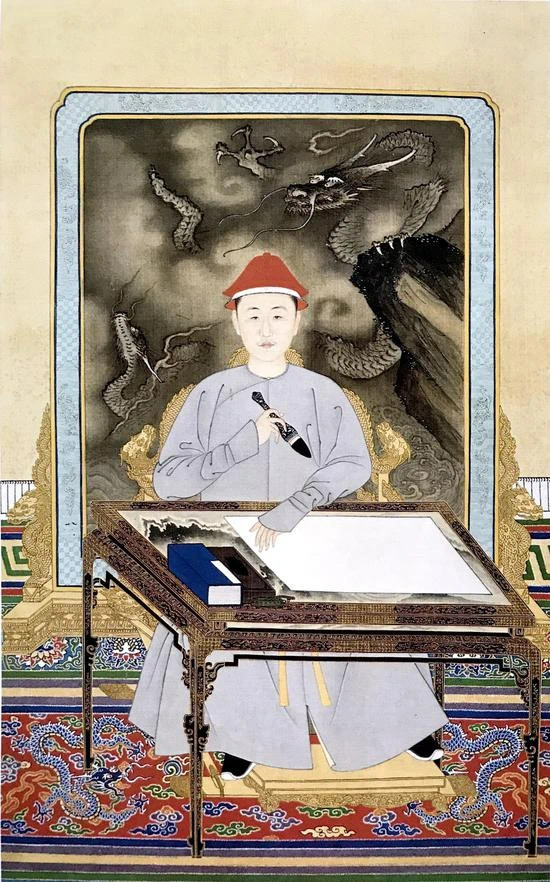

▲[清]《康熙帝便装写字像》,图中可见康熙帝年轻时用的砚。图源:网络

此外,浙江的越砚、山东的龟石砚、台湾的螺溪砚等,也在清代得到开发,如百花齐放,制砚名家集聚于苏、浙、皖、粤各省,涌现了吴门顾二娘、浙江朱善旗、扬州卢葵生等制砚名匠。

这一时期还有一位颇有名气的藏砚家,号称“十砚老人”的福建永福人黄任。

黄任一生只做过知县之类的小官,却将一生积蓄用于藏砚,晚年罢官而归,船上所载只有他大半生节衣缩食购买的良砚百余台以及精心挑选的砚石。

罢归乡里后,黄任从自己多年来的收藏中选出自己最得意的十块砚石,取了美无度、古砚轩、十二星、天然、生春红、著述、风月、写裙、青花、蕉石等名字,并遍访名家,将其制成砚。

据说,黄任爱砚,白天坐卧书房,抚摸把玩,到了晚上,又让他的妻子把这些名砚抱到床上同枕而眠,这是因为他迷信如此一来,砚可吸收女子的阴气,变得更加润滑。

当有友人来访,看到黄任“家居事贫,赁居委巷”,只有美砚相伴时,就问他在外为官多年,为何如此清贫?

黄任笑道,我并不贫困啊,清风明月都是我的,还有多方名砚相伴呢!

他爱砚如痴如醉,晚年贫病交加,病故后名砚被他人所得,流传世间。

据说,黄任的“十砚”多为苏州名匠顾二娘所琢制,其中他最为珍爱的一枚青花砚,砚面上雕刻飞凤流云纹图,环绕砚池四周。这也顾二娘的得意之作。

顾二娘,本姓邹氏,为苏州制砚名匠顾德麟的儿媳妇与传人。顾德麟,自号顾道人,凡是经他之手的作品,无论砚石是出自端溪、龙尾山的名石,还是普通石材,都能妙手生花,制成自然古雅的名砚,其制砚技艺闻名于世。

由于顾家儿子早逝,儿媳顾二娘便承袭了顾氏的制砚手艺,成为吴门一代名家。

顾二娘常常与人谈论说:“砚为一石琢成,必圆活而肥润,方见镌琢之妙。若呆板瘦硬,乃石之本来面目,琢磨何为?”这是说,砚台本身就是一块石头而已,制作出来必须圆活而肥润,才能显得制作之妙,如果造型呆板、又瘦又硬,那还有制作成砚的必要吗?

顾二娘心中的佳砚,是如明代宣德年间铸造的香炉那样具有高雅之美的精品。因此,她制作的砚都是“古雅而兼华美”的作品。

相传,顾二娘掌握一套特殊的本领,她能用脚尖点石,就能够辨识出砚石的好坏,并且态度严谨,自称“非端溪老坑佳石不奏刀”,于是人们又称她为“顾小足”。

当黄任千里迢迢带着毕生攒下的砚石找到顾二娘时,顾二娘被这位同样执着的老者深深打动,故而为他精心制做了多方精美的砚。

到如今,顾二娘的砚仍是收藏家苦苦追求的名砚。这一方砚,深藏能工巧匠的心思,也寄托了文人墨客的精神。

《易经》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”砚,恰似道与器的化身。

方寸之间,自有乾坤。

全文完。感谢阅读,如果喜欢,记得随手点个推荐以示鼓励呀~

参考文献: [宋]苏易简:《文房四谱》,中华书局,2011年 [宋]米芾:《砚史·砚谱》,中国书店,2014年 [清]于敏中等:《西清砚谱》,中国书店,2014年 李雪梅,安久亮:《文房四宝史话》,社会科学文献出版社,2011年 周锐:《中国砚文化:砚林轶事》,湖南美术出版社,2017年

作者丨南朝子云

编辑丨艾公子 |