1922年5月,北京城晴空万里,位于东城区的帽儿胡同不时传来清脆的女声。

“臣妾郭布罗氏谢皇上天恩,愿皇上万岁!万岁!万万岁!”

这个跪在地上的妙龄少女,是大清帝国的最后一位皇后,郭布罗·婉容。只见她满头大汗,神情有些不悦。

“您一是腰板挺不起来,跪得不直;二是您低不下头,不像宫中对皇上叩头的样子。”

“请主子务必再辛苦一遍……”

总管老太监如此说道。

时年17岁的婉容正在为年末举行的皇后册封大典做“三跪九叩”的练习,一遍又一遍。

艳阳炙烤下的她早已筋疲力尽,忽然,起身时一个趔趄,险些摔倒。这时候她再也忍不住了,“不练了!这么来来回回地折腾人!”怒气冲冲回到了房间。

婉容的母亲很快来到房里,劝慰她作为一国皇后,典礼上的礼数一点都马虎不得。

敲门声响起,佣人王妈手上拿着一封信,禀报一定要交给姑娘。

婉容接过信件,打开一看,眼前是苍劲有力的草书:

慕鸿女士:

听说你近日演礼十分劳苦,我很抱歉!要知道,这并非我的本意。希望慕鸿能像对待朋友一样对待我。

午安!

宣统

此时此刻,中国的末代皇后婉容,许是也很想与这位素未谋面的丈夫成为朋友。可这特殊的身份让他们相交,最终也让他们渐行渐远。

清王朝灭亡后,帝后身份带来的早已不是荣光,而是自由的枷锁。不管是溥仪还是婉容,都没办法掌控自己的命运。

溥仪在《我的前半生》里谈起婉容:“我后来时常想到,她如果在天津时能像文绣那样和我离了婚,很可能不会有那样的结局。”

作为大清帝国最后一位皇后,映照在婉容身上的末代余晖,让她也曾有过短暂的快乐时光。只是余晖终散,日落之后,等待她的却是无尽黑暗。

1922年11月30日,筹备多日的皇后册封大典终于到了。

规模宏大的仪仗队浩浩荡荡地从紫禁城来到位于北京东城区的后第。仪仗中有黄椆木亭两座,里边装着镌刻皇后姓名、年龄、出身及“册封圣旨”的金册。

婉容一身盛装,仪态万千地走出房门,接过金册,随后进行标准的“三跪九叩”大礼,口齿清晰地念出那句烂熟于心的谢恩之辞:

“臣妾郭布罗氏谢皇上天恩,愿皇上万岁!万岁!万万岁!”

此时的婉容,脸上已看不出任何脾气。自此,正式册封为后,入主储秀宫。

与此同时,紫禁城还迎来了另一位女子,那便是溥仪最初随意圈定的皇后人选——淑妃文绣。但其礼遇自然比不上正宫娘娘。

初入宫的婉容,内心忐忑。她的弟弟润麒后来回忆,姐姐出嫁前,他经常看到姐姐在闺房里默默流泪。而出嫁那天,更是不愿离开母亲,一直哭着。只是这皇命难违,只能“听天由命”。

但没想到,这种忐忑很快就消失了。大概是发现溥仪与自己性情相近,婉容逐渐放下防备。这对同龄的年轻夫妻,自然地交起了朋友。

婉容出身满洲正白旗,祖上曾出过几代功臣,是不折不扣的贵族儿女。她打小生得一副好容貌,没有辜负父亲“翩若惊鸿,婉若游龙”(她的名“婉容”和字“慕鸿”均出自此处)的期许。少女时代,她受到良好的教育,琴棋书画样样精通。她还学过一些英语,在西洋文化的熏陶下,才情和见识不同于一般的闺阁女子。

因同受中西方文化熏陶,婉容与溥仪有很多共同的爱好。两人的欢声笑语给沉甸甸的紫禁城带来了一点久违的活力。

两人时常以英文通信。溥仪自称亨利,给婉容取名伊丽莎白。

两人都喜欢骑自行车。为了在宫里骑车畅通无阻,锯断了许多门槛。润麒回忆,有次入宫便见到两人在小巷内进行骑车比赛,一时冲散了太监,一时互相紧逼,笑声连天,就像孩童在玩闹。

两人都喜欢养狗。溥仪养狼狗,婉容养哈巴狗,账簿上记载过他们养犬的用药记录,极为上心。

两人都喜欢摄影,享受被拍,也爱拍别人。

婉容爱照相那是人尽皆知的事。有次,溥仪的英文老师庄士敦来给婉容照相:“今天天气很好,我要为你照相,好吗?”婉容连声答应:“太好了,太好了!”她迅速换上满族旗袍,佩戴“九龙四凤”的珠翠凤冠,配上钗簪,脚踩一双高跟花盆鞋,神采奕奕地让庄老师照相,风姿绰约。

这些爱好,让两人的生活看起来很有趣。但这何尝不是因为被圈于宫内,别无选择?溥仪曾把紫禁城的岁月形容为“昏天黑地、不知东方之既白的生活”。对于溥仪而言,复辟帝业才是心头的第一要务,而婉容随丈夫,也会思考些问题。

两人还要翻越这高高的宫墙,看看外面的世界。溥仪曾感叹自己作为中国皇帝,却整日呆在这紫禁城里,并不了解中国的情况。“庄士敦先生是外国人,但几乎到过中国的所有地方。皇后的幼年时代是在天津租界里度过的,懂得西方文明,我真羡慕你们啊!”他说。

溥仪参加完生母葬礼,回宫后又感叹:“顺便我也真的看到了紫禁城外的广阔天地……”

不过,还不待他们自己动身离开,就有人来把他们赶出去了。

1924年11月5日,上午九点多钟,溥仪与婉容正在吃水果闲聊。内务府的大臣突然踉踉跄跄跑进来,手上还拿着什么东西。

“皇上,皇上!冯玉祥派了军队来了!还有李鸿藻的后人李石曾,说民国要废止优待条件,拿来这个叫,叫签字……”

只见溥仪噌的一下跳了起来,手中咬了一口的苹果也滚到地上去。

溥仪上前夺过大臣手中的文件,是大总统指令派鹿钟麟、张璧交涉清室优待条件修正事宜,一共列了五条。绍英告诉溥仪,鹿钟麟限他们三小时内全部搬出去。

宫内顿时乱成一锅粥。

一番折腾,溥仪一行人坐上国民军准备的汽车前往溥仪父亲家中安顿。下车时,鹿钟麟和溥仪握手交谈:

“溥仪先生,你今后是还打算做皇帝,还是要当个平民?”

“我愿意从今天起就当个平民。”

鹿钟麟听到这话心满意足地笑了,“你今后应该以公民的身份好好为祖国效力”。

“我本来早就不想要那个优待条件,这回把它废止了,正合我的意思……当皇帝并不自由,现在我可就得到自由了。”

溥仪说完,周边的国民军都鼓起掌来。

根据溥仪自述,这并非完全是假话,他想要这“自由”去实现自己的政治理想,以重新坐回自己失掉的“宝座”上。

1925年,溥仪和婉容等一行人入住天津张园。原本是为出洋之事做准备,没想到一住就是七年,在那里过上了一段快乐的“平民”生活。

婉容在成为皇后以前,主要居住在天津。因此,当婉容回到这个熟悉无比的城市,她整个人都放松下来了。

来到天津,婉容要么是坐上轿车出去兜风,要么在园中弹奏钢琴,最为高兴的是溥仪买来的留声机,让她能够尽情地在家听梅兰芳唱曲。

他们还经常去购买舶来品。为赶时髦,溥仪曾在买给婉容的钻石手表后面刻上了“I Love You”,此时两人感情甚好。

但数年之间,围绕在溥仪、婉容和文绣三人间的感情纠葛,也慢慢变得复杂。婉容与文绣之间的摩擦逐渐变多,后面更是有了让溥仪惊讶不已的“妃子革命”——文绣向溥仪提出离婚。

在天津表面上没心没肺,过得快活,但心中还是挂念着政治的。溥仪在自传中谈起自己不正常的夫妻感情生活,他坦言那时候自己不觉得“妻子”有什么意思,“因为我的兴趣除了复辟,还是复辟”。

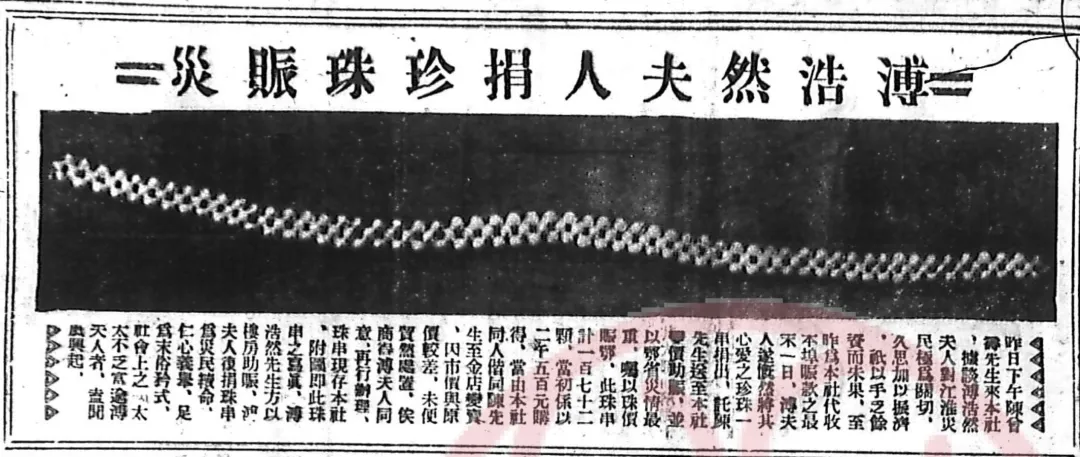

1931年夏天,长江一带水患严重,婉容捐出了一串珍珠项链,以赈灾民。此事大受社会好评,《大公报》以“溥浩然夫人捐珍珠赈灾”为题做了报道。可见,婉容的一些活动仍旧备受关注。

▲《大公报》关于婉容捐赠珍珠项链赈灾的报道。

不久,局势发生了新的变化。

1931年“九一八”事变爆发。随后,奉天特务机关长土肥原贤二会见溥仪,劝诱他前往东北建立“新的帝国”。

溥仪在《我的前半生》提到,当时土肥原“诚恳的语调,恭顺的笑容和他的名气、身份,完全不容我再用对待罗振玉和上角利一的眼光来对待他”,“这种笑意,给人的唯一感觉,就是这个人说出来的话不会有一句是靠不住的”。

在溥仪确定日本人要帮忙建立的是“帝国”以后,他终于在1931年11月10日夜晚动身,登上日本船只前往东北去实现自己的复辟大业。

而这一切,婉容到第二天才知道。

半个多月后,11月28日,婉容几经周折,终于来到大连。原以为很快可以跟溥仪团聚,却被浇了一盆冷水。她几度要求前往旅顺觐见溥仪,都被拒绝,于是起了疑心,大哭大闹:“我为什么见不到圣上!”

最初在对翠阁温泉旅馆(位于辽宁鞍山)落脚的溥仪,早就处于被软禁状态。外面的人进不来,自己也出不去,活动范围十分局限。到了旅顺也是如此。在日本关东军参谋板垣征四郎的严密控制下,溥仪不被允许与他人会面,包括妻子婉容。

这一切都是因为日本军部防止有人给溥仪出谋划策,影响伪满洲国的建立。毕竟,婉容离津前已开始对日本人感到不满,有“思想不纯”的嫌疑。

12月9日,婉容终于被允许前往旅顺面见溥仪,但只能共度一个晚上。

又过了大概一个月,大约是板垣与溥仪的谈判已有眉目,婉容终于可以前往旅顺与溥仪一块生活。可这番团聚,却是婉容走向末路的开端。不管在哪个住处,作何举动,日本人的双眼总是注视着溥仪和婉容。这种在暗处却又明晃晃的注视,让人恐惧,让人疯狂。

1932年3月,溥仪再次登极,婉容再度为后,但她心里一点儿也不痛快。

▲1932年3月,前往长春前,溥仪和婉容在对翠阁门前合影。

迁入新居不过月余,婉容第一次产生了要逃跑的想法。5月,婉容得知李顿调查团已经到达大连,顾维钧也在列,于是写好密信托人交给他,希望他能够提供脱离日本人监视的办法。

顾维钧在回忆录里写到婉容托他帮忙逃走一事。那位婉容派来的亲信告诉顾维钧,婉容在旅顺宫中备受日本侍女的包围,一举一动都受到监视和告密,“觉得生活很悲惨”。

“她知道皇帝不能逃走,如果她能走,她就可能帮他逃走。”

顾维钧听到这番转述,内心颇受触动:“我为这个故事所感动。”可惜,自己在满洲只是中国顾问的身份,并没有任何有效的方法来帮助这位被日本人软禁的皇后。

向顾维钧求助失败后,弟弟润麒说这对姐姐是“致命的打击”。但实际上,婉容还没有气馁。一年后,她又找到了另一个机会。

1933年秋,伪满洲国立法院院长赵欣伯的妻子准备赴日看病,婉容便拜托她将自己也一同带去。可是赵欣伯之妻却把此事转告正在日本的三格格韫颖。三格格怕生出事端,写信告知哥哥溥仪。信中提到,三格格对于皇后东渡之事极力劝阻。最终,婉容的第二次出逃又失败了。

这一下,婉容彻底绝望了。

政治上的压抑,让她不断认识到“满洲国”的虚伪。成为傀儡,出卖祖国,让她陷入了无休止的苦闷之中。

当年在紫禁城中,婉容已有抽烟的习惯。如今在这华贵的笼子里当一个摆设皇后,更是百无聊赖,无事可做便躺在床上吸食鸦片。烟瘾越来越重。

1935年前后,婉容与溥仪关系急剧恶化,二人逐渐不相往来。是什么让这对曾经恩爱,目前又“共患难”的夫妻走向决裂呢?

早在1931年8月,淑妃文绣与溥仪离婚之时,溥仪内心便把过错都归咎于婉容:“自从她把文绣挤走,我对她有了反感,很少和她说话,也不大留心她的事情,所以,我没有从她嘴里听她说过自己的心情,苦闷和愿望。”

但婉容不同,她对丈夫是有几分感情的。然而,伪满洲国时期,政治身份上的压抑和流言,很快把二人表面上的一点和谐也给打破了。

当时,关于婉容婚外情的八卦不时传出,溥仪对此也非常疑心。

这些宫闱秘闻,虽然在溥仪的回忆录《我的前半生》中有相关的描述,但根据末代宫女崔慧梅和伪满宫内府护军王庆元的回忆,均认为皇后当时不可能与侍卫有过多的接触,“这段私通丑闻纯属杜撰,子虚无有”。直到如今依旧迷雾重重,真相如何,不得而知。

可以确定的是,当时溥仪对此事非常在意。在处理了两名绯闻对象后,又整顿了婉容身边的太监、佣人,严格控制他们与外人的交流。婉容愈发孤寂。

▲溥仪和婉容居住的缉熙楼。

溥仪曾想过要与婉容离婚,却遭到了日方的反对。日本人认为,皇帝就该有皇后陪伴在身边。离婚不成,溥仪只得将其打入冷宫,很少再进入婉容的寝室。

婉容疯了。

婉容居住的一侧,空气中常年飘荡着浓重的烟味。由于日日吸食鸦片,她面容消瘦,脸色青白。那时人们再见她,已很难将往日风姿绰约的美人与眼前之人联系起来。

溥仪的侄子毓嵣回忆道:“有时婉容从楼上下来,我就马上躲开。婉容披头散发,脸也不洗,那时婉容吸大烟比较厉害。有时还看见她坐在楼上往下扔东西,什么都扔。”

婉容可怕的容貌让溥仪把她看得更紧。

1937年,帝、后居住的缉熙楼旁边在施工,监工人员于勋治和刘元春看到“婉容穿着睡衣慌慌张张地跑出来,太监废了好大劲才把她拉回去”。

因为吸食鸦片,婉容神志不清已成常态。但疯癫之中,许是有一些想法时常牵引着她,她总是抓住机会便往房子外跑。或许,如同她当年告诉三格格的那样:

“为什么别人都得自由,独我不能自由?”

到伪满末年,婉容两条腿几乎不能走路,眼睛也近乎失明,终日蓬头垢面。

1945年,日本战败投降,伪满洲国倒台,这伪政权的要员纷纷狼狈逃窜。

溥仪一行人也急忙乘车,来到了吉林通化大栗子沟。溥仪要与溥杰等人通过沈阳坐飞机前往日本,而女眷们则暂时留在大栗子沟,让皇后婉容、福贵人李玉琴等人坐火车去。

李玉琴回忆溥仪当时如此安慰:“过两天就来火车接你们,呆三、四天就见面了,你们不用害怕。”而溥仪在《我的前半生》中说的却是当时心乱如麻,哪还顾得及思考这火车能不能到日本,便随口说出“顶多过三天,你和皇后、二格格他们就能见着我了”。

此去一别,帝、后再未相见。

在溥仪走后,进宫两年多的福贵人才得以与皇后相见。李玉琴回忆与皇后的第一次见面:

“我原来头脑中的她,不说如花似玉,也是清清秀秀,挺好看的;可现在看到的,却是个枯瘦如柴、人不人、鬼不鬼的形象。她目光呆滞,脸色清白,二寸来长的头发竖立着,真有点象(像)疯子。她身高一米六三左右,穿一件又脏又皱的旧睡衣,由于长时间不洗,也看不出什么颜色了。”

可见此时的婉容形象可怖,早已被鸦片吸干了精气神。

婉容并没有等到接她去苏联的火车,只有一道又一道的转移。先是买通当地国民党杂牌军把婉容一行人转移到临江县城,后又被八路军接到通化。

这一段时光,婉容依旧每日抽食大烟。她生活不能自理,时常把衣服、床褥弄得很脏,这些都是李玉琴在照料着。

在生命最后的时光,婉容感受到了难得的温暖,精神稍有好转。但这对婉容来说,也许并不是一件好事。李玉琴认为,若不是因为战争,找个好的神经科医生给她治疗,她能够好起来的。

婉容会时不时想起那些给她带来苦难的人——父亲荣源和丈夫溥仪。她怨恨无比,总喃喃自语,抱怨着。

1946年4月长春第一次解放后,婉容一行人又跟随八路军回到了长春。但不久,李玉琴在部队同志和家人的劝说下与溥仪“决裂”,自然也要离开婉容。

婉容身边只剩下溥杰的夫人嵯峨浩等五人。他们又随着部队几经周折,最后转移到了延吉监狱。婉容的生命开始进入倒计时。

在监狱里,婉容独自一间寝室,由嵯峨浩和一位女犯人照料着。她依旧吸食鸦片,由吉林军区卫生部的材料科李科长负责用大锅熬烟给她送去。

到延吉没半个月,部队决定将婉容转移到解放区的大后方佳木斯。双腿无法行走的婉容,成为了转移队伍里的大麻烦,监狱长表示战士人手吃紧,无法协助转移婉容,让嵯峨浩等人抬着走。

嵯峨浩没有办法,最终告别了婉容。

末代皇后婉容孤身一人,被留在了延吉监狱,病入膏肓。

1946年6月20日,清晨五点整,东方微泛红光,新的一天又开始了。可是,婉容再也看不到这白日晨曦。

婉容,被监狱的姚科长发现已气绝于牢房之中。登记过后,便被士兵葬到了延吉南山。末代皇后就这样埋身荒冢,尸骨踪迹再难寻。

在逃亡的日子里,某夜,那个恬静美好的少女婉容曾回来过。

根据溥仪侄子毓嵣之妻杨井竹回忆,当年溥仪离开大栗子沟无暇带走所有国宝,它们藏在了日本矿长家东屋里边。其中,有一幅《清明上河图》。婉容不知从哪得到消息,知道溥仪没有带走这幅画,忽然精神起来,拉着几位女眷要去看这幅旷世奇画。

在摇曳的烛光下,婉容足足看了两个多小时,喜爱之情流转于眼波之中。

此时她脸上露出了消失了十多年的欢快神情,是那样地兴奋与少女。这一夜,婉容心满意足地入睡了。

然而,婉容当晚所看的,大概只是高仿版《清明上河图》,真迹实际是被溥仪一起带去了沈阳,途中佚失。

谁能想到,末代皇后这一生最后的快乐,也是“假”的呢!

四十年人生,婉容从未自己把握过。她想过,却总是被一股又一股势力裹挟,顺流逆流,均不能合意。

谁来赔这一生好光景?

全文完。感谢阅读,如果喜欢,记得随手点个在看以示鼓励呀~

参考文献:

爱新觉罗·溥仪:《我的前半生》(全本),北京联合出版社,2018年

安龙祯:《末代皇后婉容》,华夏出版社,1994年

长春市政协文史研究委员会编:《末代皇后和皇妃》,吉林人民出版社,1984年

王庆祥:《婉容/文绣传:中国末代皇后和皇妃》,团结出版社,2005年

秦翰才:《满宫残照记》,岳麓书社,1986年

辽宁省博物馆编:《<清明上河图>研究文献汇编》,万卷出版社, 2007年