唐代宗大历五年(770),一个寒风之夜,杜甫在一条漂泊的破船上,看着远方朦朦的细雨。这位诗人的病情越来越重,可心中的悲愤与忧郁却丝毫不减。在绝笔诗《风疾舟中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》中,杜甫写下了“哀伤同庾信”的诗句。纷繁的思绪,将他和两百多年前南北朝最有才华的诗人紧紧缠绕在一起。一场侯景之乱,毁掉了庾信的天堂。一场安史之乱,同样终结了大唐和杜甫的盛世。国家倾危,己身漂泊,相同的苦难塑造出相同的哀思。遍阅杜甫的诗作,虽然他常常拿宋玉、阮籍等人自比,但是提及最多、感触最深的,还是庾信。从某种意义上,我们可以说,没有庾信就没有杜甫。

庾信,字子山,新野人。和杜甫一样,出生于诗书门第。永嘉之乱时,庾氏家族为了避免战乱,迁到江陵,逐渐成为一方大族。到了南朝齐梁时期,新野庾氏达到鼎盛时期,不仅政治上直追王谢家族,文学上更是人才辈出。后人称其为:“文宗学府,智囊义窟,鸿名重誉,独步江南。七代有秀才,五代有文集。”出身于如此人家,庾信小时候便展现出一个合格的世家贵公子的气质——博学好文,聪敏早慧。那是一个对知识分子来说无比美好的时代。梁武帝立国之后,尚学尚才,发展文教。而他的几位儿子如萧统、萧纲,也都是文质彬彬的人。对于文采超伦的庾信来说,称得上生逢其时了。南梁普通七年(526),梁武帝下诏令群臣荐举人才,庾信凭借优渥的家世及出众的才德进入推举之列。为了弥合士族、寒门矛盾以及尽可能多地选拔人才,梁武帝加入了考试制度。不过,这并不能难倒庾信。第二年,15岁的庾信便以“射策甲科”的优异成绩入侍东宫。昭明太子萧统本人颇爱才士,东宫名士云集,藏书更是多达三万卷。而且,庾信入侍昭明太子东宫的时间,恰值《文选》成书的最后阶段。庾信仿佛置身于文学的海洋,随手一翻便是典籍,随口一交谈便是大文豪,周围的一切都是养料,疯狂地涌进一个少年的心里。

中大通三年(531)四月,萧统薨逝,七月,萧纲被立为太子。不久之后,庾信入侍萧纲东宫,担任抄撰学士之职。当时,萧纲身边形成了一个文学集团,公开倡导放荡的“宫体”文学,形成一时风尚。庾信的父亲庾肩吾长期跟随在萧纲身边,“父子同在东宫,出入禁闼,恩礼莫与比隆”。这个集团里还有同样闻名后世的徐摛、徐陵父子。两对父子的创作以香艳绮靡著称,受到时人称赞,被称为“徐庾体”。他们每写一篇文章,大街小巷都在传诵,引来无数模仿之作。此时的庾信,已经是文坛一颗无法忽视的明星了。而他这段时间的诗赋,大都是娱乐帝王的应制之作——深宫的美景、舞蹈的女子、奢靡的酒宴,歌颂太平,醉生梦死。

或许,在一个从15岁便投身于宫廷文学、一路顺风顺水的诗人看来,这便是真实的世界。从庾信的《结客少年场行》便可看出他对风月生活的沉醉:后来,江州发生叛乱。庾信被派去讨论战事,平定叛乱。当时,反贼听闻庾信的名字,立刻被其德行慑服,四散奔逃。大同十一年(545),33岁的庾信奉命出使东魏。娴熟的外交辞令,自如的谈判手段,加上一手好文章,让他出色地完成了任务。北方的名流,纷纷折服在这位文坛新星之下。此时的庾信,多了几分历练。面对自己三十多年平步青云、一路坦途的人生,他无疑是自得的。他想得到的,生活全都给了他。他沉迷于这繁华的世间,从来不觉得会有什么值得注意的威胁。其实不止是他,整个梁朝不都是沉醉在所谓的文学昌盛、歌舞升平之中吗?南梁太清二年(548),侯景举兵反叛,八千兵士直逼建康。五十年来的和平局面陡然间被打破。梁武帝沉溺于佛讲,不修武备,诸王又作壁上观,没有勤王之意,侯景的军队很快就兵临城下。此时,太子萧纲命令庾信率宫中文武千余人,扎营于朱雀航北。然而,庾信根本就不具备任何军事统帅的能力。侯景兵至的时候,庾信还在啃甘蔗,远远飞来的一支箭射中门柱,手中的甘蔗应声而落,吓得他直接弃军而逃。门第之尊、才学之富,在敌人的铁蹄面前,显得如此不堪一击。这一切不仅仅是庾信的悲剧,也是整个梁朝士大夫的悲剧。

在这场“千里绝烟,白骨成聚”的灾难中,庾信选择逃奔江陵。他一路上风餐露宿,受过关口小吏的敲诈,也险些被当成嫌犯扣押。他从未想过死亡离他如此之近,也从没有看过战火焚烧的世界,以及流离失所的百姓。他在江夏有过停留,遇到曾有过断袖之欢的萧氏宗室萧韶。可是,这个曾经形影不离的伴侣,全然忘了庾信以往对他的资助,把庾信当丧家之犬对待。庾信借着酒醉,在众人面前走上萧韶的床,践踏那些食物,看着萧韶说:“今天你的相貌可不像从前了。”说完他便后悔了,只觉得耻辱。这次战乱,他失去了名节,也失去了两个儿子和一个女儿。到江陵后不久,他的父亲也死去了。这段灰暗的时间里,庾信饱尝战乱带来的苦难,创作也蒙上了一层阴霾,已经不再像以往一样淫靡华丽了。比如这首《燕歌行》:南梁承圣元年(552),梁元帝萧绎在江陵即位。萧绎想的不是恢复旧江山,而是自己的权势。他出卖梁国土地,向西魏称臣,还同西魏一起攻击同样称帝的弟弟,尽丧梁、益二州。两年后,42岁的庾信受萧绎指派,出使西魏,就边界问题进行谈判。此前,西魏的使节来聘,萧梁方面接待西魏使节的态度和规格都比较差,却又提出按照旧图确立双方边界,西魏掌权者宇文泰闻之大怒,随即制定了进攻江陵的计划。当时北强南弱,萧梁的国土被不断蚕食是无可避免的,单靠谈判根本无从维持原有的疆界。而西魏干脆就把庾信强制扣留了。当江陵城内外兵火照天、死伤遍地之时,庾信一直被软禁在北方的客馆里。直到有一天,他看见西魏的军队,带着他的一家老小来到他的面前。庾信明白,他已经成为了亡国之使。知道江陵陷落后,庾信大哭了三天,随后被软禁了三年。西魏着力推行汉化政策,所以像庾信这样的文学之士,便在拉拢的名单之中。西魏统治者不断给庾信加官进爵,初为使持节、抚军将军、右金紫光禄大夫、大都督,后来又进封为车骑大将军、仪同三司。可是,这些官职看起来地位很高,实际上都是些空官衔,只有俸禄,没有权力。

▲当时的西魏政局实际被宇文泰所把持。图源:影视剧照身为文学侍臣,庾信凭恃的就是一根笔杆。人在北朝,他不得不顺应统治者的安排,像一个提线木偶一样,成为北朝文学的装饰品。他的生存很大程度上依赖于北朝统治者的施舍,所以他只能重拾老本行,写诗作赋歌颂太平以求获得赏赐。他在《伤心赋》中写道:“流寓秦川,飘飖播迁,从官非官,归田不田。对玉关而羁旅,坐长河而暮年。已触目于万恨,更伤心于九泉。”“从官非官,归田不田”二句写出了自己当下的处境:有官衔,但不是官;有小园,但并非隐。天下之大,没有一处心安的地方。从宫廷中最受尊宠、前途无量的贵公子,变成流落异地的亡国羁旅之臣,熟悉的一切突然间不复存在,这无疑是一个巨大的创伤。庾信陷入了深深的忏悔和自责中,被软禁的三年里,他先后写下了《伤心赋》《小园赋》《枯树赋》等辞赋,以及《拟咏怀二十七首》等诗作。在这些文字中,他一遍又一遍地扒开伤口,一遍又一遍地忏悔,一遍又一遍地拷问自己。曾经的战场逃兵,如今苟活于世,庾信自认被钉在历史的耻辱柱上。通常情况下,人在忏悔之后,应有如释重负之感。可是,庾信并没有。他年复一年、日复一日地用本该华丽放荡的宫体文字来重复那些恐怖的回忆。与其说他是解决过去的心理创伤,不如说他陷落在梦魇般的记忆迷宫中无法逃脱。西魏被北周取代后,庾信和一众从南方而来的文士成为麟趾殿学士,参与校书工作。麟趾殿的建置,是为了在奉行关中本位政策的北周社会中划出一块模拟南朝风气的空间,用以安置入北南人中的上层人士,一方面让他们装点北朝的文学,一方面将其排斥于国家政治之外。而且,这些文士是和被称作“卑鄙之徒”的技术工作者一齐做麟趾殿学士的,就连北周的臣子都看不下去,对北周明帝说“恐非尚贤贵爵之义”。北朝统治者的冷漠,进一步加深了庾信对故国的思念,而此时的南方已是陈朝的天下。对于这个王朝,庾信并没有任何感情,甚至他对于陈霸先这样的“无赖子弟”十分鄙视。既不想回归江南,却又极度思念江南,在万般矛盾的情感驱使下,他写出了名垂青史的《哀江南赋》。《哀江南赋》开门见山便说明了主题:“粤以戊辰之年,建亥之月,大盗移国,金陵瓦解。余乃窜身荒谷,公私涂炭。华阳奔命,有去无归,中兴道销,穷于甲戌。三日哭于都亭,三年囚于别馆。天道周星,物极不反……追为此赋,聊以记言,不无危苦之辞,唯以悲哀为主。”全赋首先自叙家世,再追溯自己的生平。沿着这条人生道路的延展,庾信展开了一幅史诗的画卷。他自梁王朝“朝野欢娱,池合钟鼓”“五十年中,江表无事”的繁荣叙起,中间经“竟遭夏台之祸,终视尧城之变”的侯景之乱和“中宗之夷凶靖乱、大雪冤耻”的梁元帝萧绎即位,直到“周含郑怒,楚结秦冤”的江陵之变以及百姓“闻陇水而掩泣,向关山而长叹”的被掳关中。庾信复杂坎坷的人生经历和痛苦哀怨的精神世界,尽在此赋中了。后人把庾信这种执拗几乎至病态的情感命名为“乡关之思”,将其称为“望乡诗人”。只不过,这种“乡关之思”和落叶归根还是有所区别。庾信所哀的是梁朝统治下的江南,所恋的是梁朝上的故园。乡关于他而言,已经永远消失了。他思念故乡,不是现实的欲念,而更像是哀伤的赎罪。

▲《哀江南赋》以赋写史,开了杜甫家事、国事、天下事无所不入诗的先河。图源:网络

被扣留在北朝之后,庾信对宇文氏集团的态度在逐渐转变。梁朝已死,他必须寻一个归处。北周是鲜卑人建立的政权,作为一个“夷狄”国家,它在军事上非常强大,但在文化上不仅远远落后于南方的梁陈政权,甚至也不如东方的北齐政权。如果没有庾信等南方士族诗人,北周的礼乐文化制度几乎是一片沙漠。因此,在好文的北周武帝眼中,庾信是一个不可或缺的人才。后来,庾信不仅参与制作了六代之乐,还曾代表北周出使北齐。北周建德五年(576),陈朝与北周通好,做了一个交易:南北离乡的人,允许他们回到故乡。陈朝想要庾信,但北周武帝没同意,庾信失去了回到南方的最后机会。北周武帝留下庾信,是不是征求过他的意见,我们不得而知。即使征求庾信的意见,他也不一定愿意回到江南去。

这时,庾信入北时间已久,思想逐渐平和,统治者和他的关系也逐渐亲密。北周上流社会对庾信之文十分喜爱,各位王爷都与他结交,拜他为师,并且讨要诗赋。宇文泰幼子滕王宇文逌“少好经史”,亲自为庾信辑诗文集。宇文逌《庾信集序》云:“余与子山,夙期款密,情均缟纻,契比金兰。”面对怀柔的政策,加上性格上的软弱,庾信逐渐接受了这一切。他作品中歌颂北周统治者的作品多了起来,而且这种歌颂并不全是虚情假意的应酬之词。北周建德六年(577),北周的铁蹄攻入邺城,北齐灭亡。庾信特意创作《贺平邺城表》:“平定寓内,光宅天下。二十八宿,止余吴越一星;千二百国,裁漏麟洲小水。”在他眼里,被陈氏统治的江东地区,并不是他的故国,盼望着大周帝国能够早日统一海内,光照天下。如此,我们看到了一个矛盾的庾信,“胡尘”与“汉月”本来是对立的,可是庾信却游走在“汉月”之下,“胡尘”之中。他就像一个江南来的女子,一方面为“汉月何时更圆”而哭泣,一方面又对眼前的“长安少年”顾盼多姿,缱绻缠绵。于是,看见庾信哭泣哀伤者,以他为望乡诗人,忠诚于故土;看见庾信讨好献媚者,以他为无耻之尤,流下鳄鱼的眼泪。其实,这种矛盾性恰恰就是人性本身。在庾信身上,故国之思的惆怅是真实的,仕周以求闻达也并非虚情假意;痛不欲生是真实的,软弱投机同样也是真实的。放在那个时代来说,庾信的人生观也不是个别现象,它代表了整个六朝时代士族阶层共同的价值取向,那就是在国家、朝廷利益与家族利益之间,他们永远以家族利益为重。随着年纪的增大,庾信的感情已经不像原来那般汹涌。社会的动乱、政治的变化也激不起他思想上的浪花,他的心灵深处更多是一种倦怠。北周宣帝死后,杨坚矫诏自任丞相辅佐周静帝。与庾信一样同为南来士人的颜之仪发现不对劲,知道这个旨意必定不是宣帝遗诏,于是拒绝在诏书上签字。杨坚前来讨要玉玺,颜之仪也不给。杨坚考虑其名望,将他贬出了长安。庾信知道此事后,写了一首《同颜大夫初晴诗》劝说颜之仪,末句就是“但使心齐物,何愁物不齐”。与其说是安慰颜之仪,不如说是在说服自己放下一切。北周大象元年(579),庾信因病去职。两年后去世,享年69岁。那时,已是隋文帝的时代了。

从42岁到69岁,庾信在北方度过了漫长的二十八个风雨春秋,到死也未能南归。前半生在南方,后半生在北方,这是两个完全不同的世界,这是他的个人史。在庾信生命的最后时刻,南北两个世界即将在政治上实现统一,但在文化上却仍然泾渭分明。东晋以后,玄风南渡,流行于南朝社会。北方则不然,异族的统治者们并不能接受复杂的南朝文化,而更愿意将儒家确立为其治国观念的主导。这股“崇儒好古”的风气,产生了重政教、轻文学的观念,使魏晋以来文人在创作上重抒情的风气在一定程度上被压抑了。于是,南北方俨然形成了不同的文化氛围:北方厚重,南方轻艳。南北朝后期,统一已是必然趋势,南北文学的裂缝同样需要弥合。西魏破江陵后,打开了一个缺口——大批南方的名士进入北方,庾信便是其中的标杆人物。经过命运的浮沉之后,庾信将南方的绮丽与北方的沉雄很好地结合起来,创造了一种既有别于纯粹浓艳又不同于纯粹质朴的悲壮文风。他的“哀思”超越了六朝人惯于表现的儿女相恋之悲、仕途失意之悲,为那时的文学注入了真挚、深沉的感情。至此,南风北渐,有若细雨润物。但,政治是一城一地的得失,文化却讲究潜移默化。即便到了初唐之时,还有人误会庾信是“靡靡之音”的代表,他们认为,南朝的文学轻浮、淫艳,失去了本该有的厚重,是当之无愧的“亡国之音”,而身为南朝文学代表的庾信首当其冲地背上了“辞赋之罪人”的骂名。随着时间的推移,总会有人发现庾信的价值。唐代文学的新气象,早在建康的宫廷和长安的山河间扎下了根,它等待的是一个羁旅之人,而他恰好需要经历一场战争的洗礼,就像当年庾信经历过的一样。只有同为天涯沦落人,才能够发现彼此的微光。所以,在人生的流离失所与家国浮沉中,杜甫最终发现了一个不一样的庾信——深沉忧郁、撕心裂肺。最能体现杜甫与庾信异代同调之悲的是《咏怀古迹五首》其一:悲惨的时代氛围和共同的人生命运,在杜甫与庾信之间架起一座跨越时间的桥梁,两人的身影重合在了一起——或许,不止是杜甫发现了庾信,庾信同样也发现了杜甫。全文完。感谢阅读,如果喜欢,记得随手点个在看以示鼓励呀~参考文献:

[唐]令狐德棻:《周书》,中华书局,1971年。

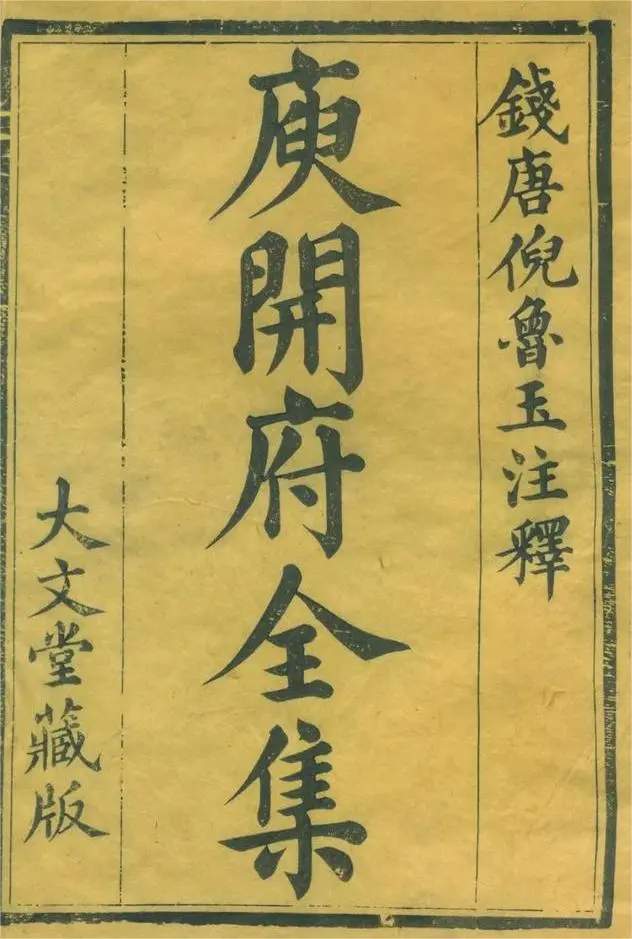

[北周]庾信著,[清]倪璠注:《庾子山集注》,中华书局,1980年。

李岚:《谁谓古今殊,异代可同调——庾信与杜甫关系新探》,《中国人民大学学报》,1988年第5期。

刘志伟,胡姝梦:《庾信入侍昭明太子东宫考论》,《河南师范大学学报》,2022年第3期。

牛贵琥:《庾信入北的实际情况及与作品的关系》,《文学遗产》,2000年第5期。

牟发松:《从社会与国家的关系看唐代的南朝化倾向》,《江海学刊》,2005年第5期。