俄乌冲突后俄罗斯进行了多次核演习,展示核威慑力。

日前,俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫表示,俄应当考虑进行一次示范性(demonstration)的核爆炸。在全世界所有电视频道上现场直播蘑菇云所产生的政治和心理效应,将有望让西方政治家们重新认识到防止大国间战争的一个重要因素——核武器。

德米特里·苏斯洛夫发表此番言论的背景是:乌克兰前线吃紧,美国同意乌克兰使用美国武器袭击俄境内目标,乌军即将获得可用于投掷核武器的F-16战机,并且乌克兰无人机多次袭击俄用于核战争的战略预警雷达。德米特里·苏斯洛夫,如果现在不阻止西方进一步介入乌克兰冲突,俄罗斯与北约之间的全面热战将不可避免。

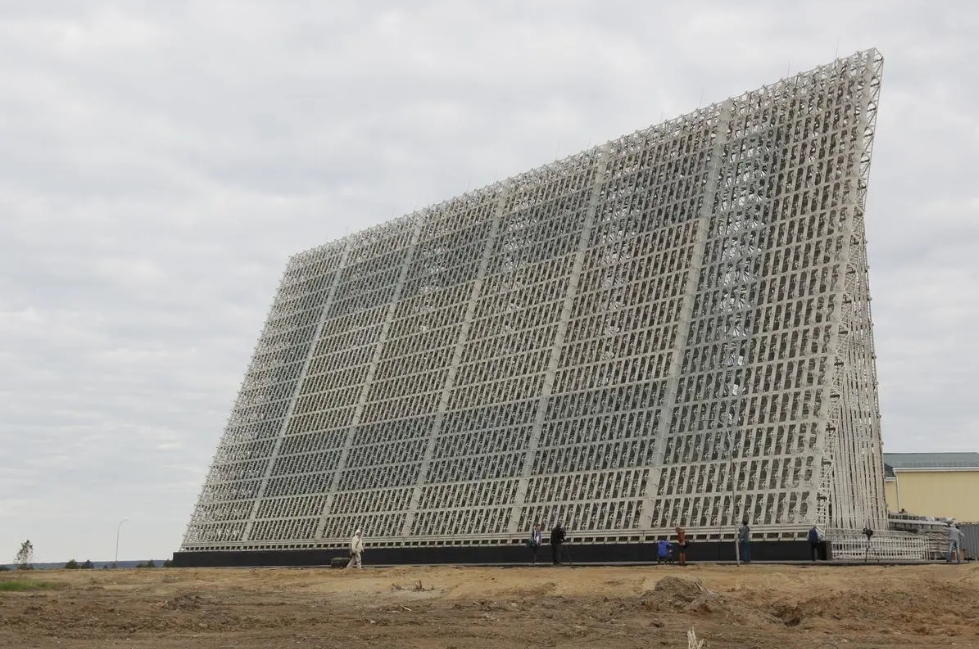

网络上流传的“沃罗涅日-DM”雷达受损照片。

乌克兰袭击战略预警雷达触碰“红线”?

据《参考消息》6月4日报道,参加维也纳军事安全与军控问题谈判的俄罗斯代表团团长康斯坦丁·加夫里洛夫表示,俄罗斯已向不友好国家发出警告,提醒后者注意向乌克兰提供F-16战斗机可能导致的后果,莫斯科认为这是一个极为严重的安全问题。

加夫里洛夫强调,F-16并不仅仅是一种战斗机。他说:“它是核武器载具。正如外交部长谢尔盖·拉夫罗夫所说,他们试图在乌克兰领土上空使用(这种核武器载具),这是一个核安全问题。”

这名外交官继续说:“我们不知道它携带的是什么:是一吨或一吨半的炸弹,还是战术核弹。这是一个非常严重的问题,我们就这一问题向‘非伙伴国’发出了警告。”加夫里洛夫还表示, 一旦这些战斗机飞越乌克兰,俄罗斯武装力量将予以击落。

俄乌冲突爆发后,涉核话题是冲突的热议话题之一:俄罗斯是否会在战场上使用核武器、核电站安全、核演习……相关新闻一出就会引发高度关注。近期,美国允许乌克兰使用美式武器对俄罗斯境内进行打击以及乌克兰袭击俄战略预警雷达,加上俄正在进行战术核武器演习,这引起了关于俄使用核武器“红线”的探讨。

乌情报机构官员透露,5月26日,乌一架无人机又对位于俄罗斯奥伦堡州奥尔斯克的“沃罗涅日-M”远程防空预警雷达系统进行袭击,5月23日,俄罗斯位于西南部克拉斯诺达尔边疆区的一部“沃罗涅日-DM”战略预警雷达遭到乌克兰无人机袭击,照片显示雷达设施出现多处破洞。

战略预警雷达是重要的战略军事设施,如果说战略导弹是矛、导弹防御系统是盾,那么战略预警设施就是眼睛,是侦测对手发起核打击、侦测导弹飞行轨迹的主要手段之一。对战略预警雷达实施攻击某种程度上是对战略武器资产的攻击,有可能导致对抗双方冲突局势的升级。

乌克兰的袭击是否会触发俄罗斯使用核武器的红线?未来俄乌冲突是否会滑向核冲突?这要从如下若干方面进行分析。

第一,从俄罗斯的核战略政策角度分析,乌克兰的袭击行动虽然字面上触及了可能的核“红线”,但是俄罗斯很有可能选择隐忍。综合历史上核武器在国际政治中所扮演的角色可以总结出,核武器的使用场景有两种情况,一是核大国之间全面核战争,这一情况迄今未发生过;二是在后果可控的情况下有限使用。这一情况历史上仅发生过一次。第二次世界大战末期,美国在战事大势已定、纳粹德国已被击败,世界反法西斯正义一方与法西斯阵营力量对比具有压倒性优势的情况下对日本使用了两颗原子弹。

按照2020年俄罗斯公布的《俄联邦核威慑国家政策基本原则》,触发俄罗斯使用核武器的条件包括:报复弹道导弹、核武器、其他大规模杀伤性武器对俄罗斯重要的政府和军事设施的打击;报复对国家生存带来威胁的常规武器攻击。战略预警雷达可以算入“俄罗斯重要的政府和军事设施”,其战略能力也可解释为对俄罗斯“国家生存”至关重要。

从字面上看或可将对战略预警设施的打击划入触发核打击的条件,战略预警雷达遇袭势必给克里姆林宫的高层们带来了震撼一击。但是最终解释权在俄罗斯手里,做出使用核武器的决定是一项包含政治、经济、军事,外交甚至心理因素的在内的综合且复杂的过程,且一旦核武器被实际使用,对无核国家使用核武器的俄罗斯会招致更大的国际压力,甚至促使美西方国家直接下场参战,其后果不可控。因此,从现状分析,俄罗斯要么就不顾一切拉着美欧大打核战争;如果做不到既有限使用核武器,又能有效控制局势不升级不外溢,那么就隐忍为上、威慑为主。

第二,常规军事冲突中的损失与俄罗斯核红线并无直接关联。俄乌冲突中俄军曾在马里乌波尔、巴赫穆特、哈尔科夫等方向进攻受阻、伤亡飙升,在这种情况下,一些舆论就担心俄罗斯在乌克兰战场的常规战事推进不利,有可能会触发俄罗斯有限使用核武器。这类观点主要考虑的是常规军事冲突可能导致的巨大伤亡人数有可能是促使决策者决定使用核武器。其观点出处即二战末期美国对日本使用核武器时对常规损失的考虑。美军在1945年的硫磺岛战役伤亡3万余人、冲绳战役伤亡7万余人,此时美国已制定了进攻日本本土的“没落行动”,其包括占领九州岛的“奥林匹克行动”和占领关东的“冠冕行动”。但据美军估算,整个行动将导致百万人的伤亡,面对如此难以接受的损失,美军高层最终决定使用核武器瓦解日本帝国主义的抵抗意志。

俄乌冲突中俄罗斯的伤亡人数数据披露不一,美西方、俄罗斯、乌克兰方各执一词。法国外长今年5月指出俄罗斯已有15万人阵亡;英国估算俄罗斯有45万人伤亡;乌克兰官方2023年12月底更是宣称俄军损失了105万人。按照美国在二战末期的考虑,使用核武器可以既避免己方大量伤亡、又可以摧毁敌方意志打赢战争。但是俄罗斯并没有这么做,反而主动表态为局势降温。5月24日在普京与卢卡申科共同出席的新闻发布会上,对于俄罗斯正在进行的非战略核武器演习表示,这是俄罗斯为训练协同性而例行组织的演习,不存在使局势升级的说法。普京强调,俄白两国核演习并无任何特殊之处,北约也在搞同样的演习。

俄罗斯对使用核武器可能导致的一系列后果有着清晰地认知,俄罗斯对国家生死存亡的定义也有着比较高的门槛,同时,俄军在对乌常规战场上有着足够的自信,且随着战事进入消耗阶段,俄罗斯的军工家底和相对于乌克兰的人口优势逐渐凸显,仅凭常规战场上的一时受阻、或者若干重要武器装备、战略设施遭受打击就判断俄罗斯要使用核武器为时尚早。

”沃罗涅日“系列雷达是俄战略预警系统的核心装备。

俄乌战场上的怪圈

现在俄乌战场陷入了核战略稳定导致常规军事不稳定的怪圈。两个拥有核武器的国家在核层面的稳定,会让这两个国家不敢直接撕破脸大打出手,以免出现不可控的核战争,但是常规军事层面只要不升级为核冲突,两个国家或是各自的代理人则不会畏手畏脚,常规军事层面的烈度上升。近年来国内学者对这一理论逻辑有过细致的研究。

从俄乌冲突伊始至今俄罗斯多次释放核信号、进行核演习、开展与白俄罗斯战略合作,虽然起到了一定的对美西方威慑作用,一定程度上遏制了美西方对乌援助和对俄施压的势头,但是另一方面也间接告诉了美西方俄罗斯能够接受的“底线”。这一“底线”并不是某个精确的指标,而是一个模糊的概念,即给美西方提供了一个行为圈,只要对乌援助和对俄施压不出圈,就不会导致核战争的最坏的结果。因此在俄乌战事发展至今的两年多时间里,可以看到一种“互动”现象,即美西方提供一批先进常规武器,增加对俄施压,俄罗斯就释放一次强烈威慑信号,遏制美西方的势头;待俄罗斯愤怒值下降,美西方再升级支援,俄罗斯再升级威慑。这就陷入了前文提到的怪圈,美俄都了解对方的核实力,避免发生全面核冲突,但只要不触及核红线,美西方在红线之下常规军事力量方面不遗余力支持乌克兰,依此循环往复,最终导致常规冲突愈演愈烈。

卫星拍摄照片显示,雷达遭到打击的可能性非常高。

俄罗斯部署有至少10部的“沃罗涅日”战略预警雷达,全方位监视着国土的各个方向。据报道被袭击的雷达位于克拉斯诺达尔边疆区,警戒方向朝向南,即地中海方向、中东一带,对乌克兰没有直接战略影响。乌克兰此次攻击俄罗斯战略预警雷达距离俄乌边境有足足1800公里,是俄乌冲突以来乌克兰对俄罗斯境内目标展开的距离最远的无人机攻击。

乌克兰使用无人机袭击俄罗斯战略预警雷达是一次冒险。一方面乌克兰及时收手,没有扩大无人机打击规模或是使用“风暴幻影”等更先进的西方武器彻底摧毁雷达站,因为乌克兰背后的某国清楚俄罗斯的最终底线,让代理人使用无人机这样的相对低端的无人操作常规武器打击俄罗斯的战略装备,发动一次常规战术军事行动,尝试着进一步对俄罗斯进行试探,以此为未来加大对乌克兰常规军事援助创造空间。另一方面俄罗斯的战略武器装备遇袭也着实危险,这一举动理论上碰到了俄罗斯的核红线,让人捏了一把汗。想必无论是乌克兰自己还是背后的某国都处在高度紧张的状态下观察俄罗斯下一步的行动。无论战略层面的结果如何走向,常规战场层面有一点可以肯定,即俄罗斯将会对乌克兰的行动进行更激烈的军事报复。

自二战结束以来,威慑是核武器的最主要作用,核武库的硬实力、使用核武器决心的软实力共同构成了核国家的战略威慑能力。俄罗斯有决心敢用核武器,这是美西方非常清楚的底线,因此美西方不敢触及这一刀尖。俄罗斯又不敢轻易使用核武器,这是美西方清楚的现状,因此美西方又敢在刀尖上跳舞。俄罗斯使用核武器的底线围成了一个圈,美西方正在这个圈中不断试探,乌克兰成为了美西方放在圈子里四处摸索“核红圈”最终边界的马前卒,而这一过程往往伴随着常规军事冲突烈度强度的上升。