|

03 北京

在新中国成立初期,北京也曾规划过新区,这就是“梁陈方案”。建筑专家梁思成先生和陈占祥先生曾经提出建议,主张在北京老城的西面规划一个首都行政区,主要目的是为了保护北京的老城。在“洛阳模式”广受赞誉时,很多人也为 “梁陈方案”感到惋惜。

“梁陈方案”的诞生与放弃

在1949年5月8号,刚解放的北平市召开过一次都市计划座谈会。在这次座谈会上,梁思成先生全面系统地阐述了在北平西郊建设一个首都行政区的规划设想,梁先生是在对日本人曾经规划的北京西郊新街市计划的基础上提出的设想。

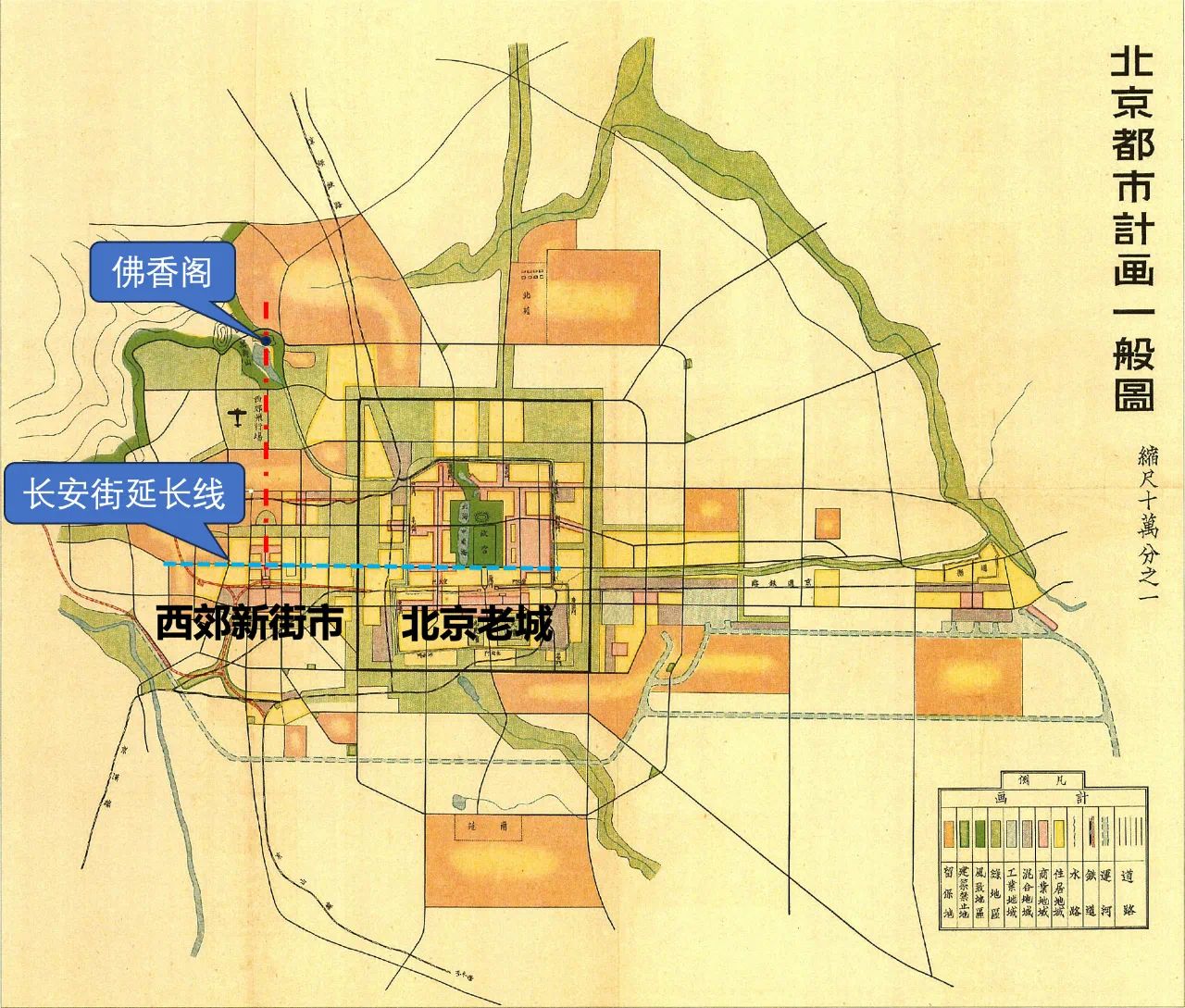

1937年7月“卢沟桥事变”以后,日本人占领了北平,他们基于侵略的目的编制了《北京市都市计画》。主要内容就是在五棵松一带建设一个西郊新街市,在复兴门那里打个门洞,通过长安街的延长线跟北京的老城联系起来。日本人在西郊规划新街市主要是为了避免和中国人混合居住产生的各种摩擦。

▲ 日本占领北京时编制的北京都市计画方案(1939年版)

我们知道抗战胜利是1945年8月15号,日本投降时这个西郊新街市已经建了七八年了。这张图就是日本投降以后,北平市工务局在1946年春做的调查统计。图中红色的是已经建成的部分,根据统计,当时已经建成了518栋建筑和91公里的道路。

日本投降以后,西郊新街市的很多建筑都被中国人放火烧毁了,有一部分还保留着。1949年1月31号北平解放后,中国人民解放军就占领了西郊新街市。

1949年3月底,中共中央的驻地从河北西柏坡迁到了北京西郊的香山,毛主席住在双清别墅。中共中央在香山办公时,曾经有一个设想,把中央的党政军中心都安排在西郊,公主坟以西为新市区,当时有一个标志性的建筑项目叫新六所。

新六所就是6栋建筑。当时中央政治局有五大常委,五大常委每家一栋住宅楼,另外一栋是服务楼,新六所就建在万寿路附近。当时的北京市政府在中南海,方便服务市民。

1949年5月8号的都市计划座谈会后,5月22号北平市就成立了都市计划委员会,正式授权梁思成先生带领清华大学营建系的师生开展“新北京计划”。

根据香港《大公报》报道,9月1号北平市都委会召开了第一次委员大会,会上梁思成先生汇报了他的阶段性规划成果,当时已经完成了十多幅规划图纸。

但是在1949年9月,首都规划形势发生了非常大的变化。有两个方面,第一,中共中央的驻地从西郊的香山迁到了内城的中南海;第二,9月16号有一个苏联市政专家团到达北京,其中和城市规划相关的主要是一个苏联建筑专家,叫巴兰尼克夫。

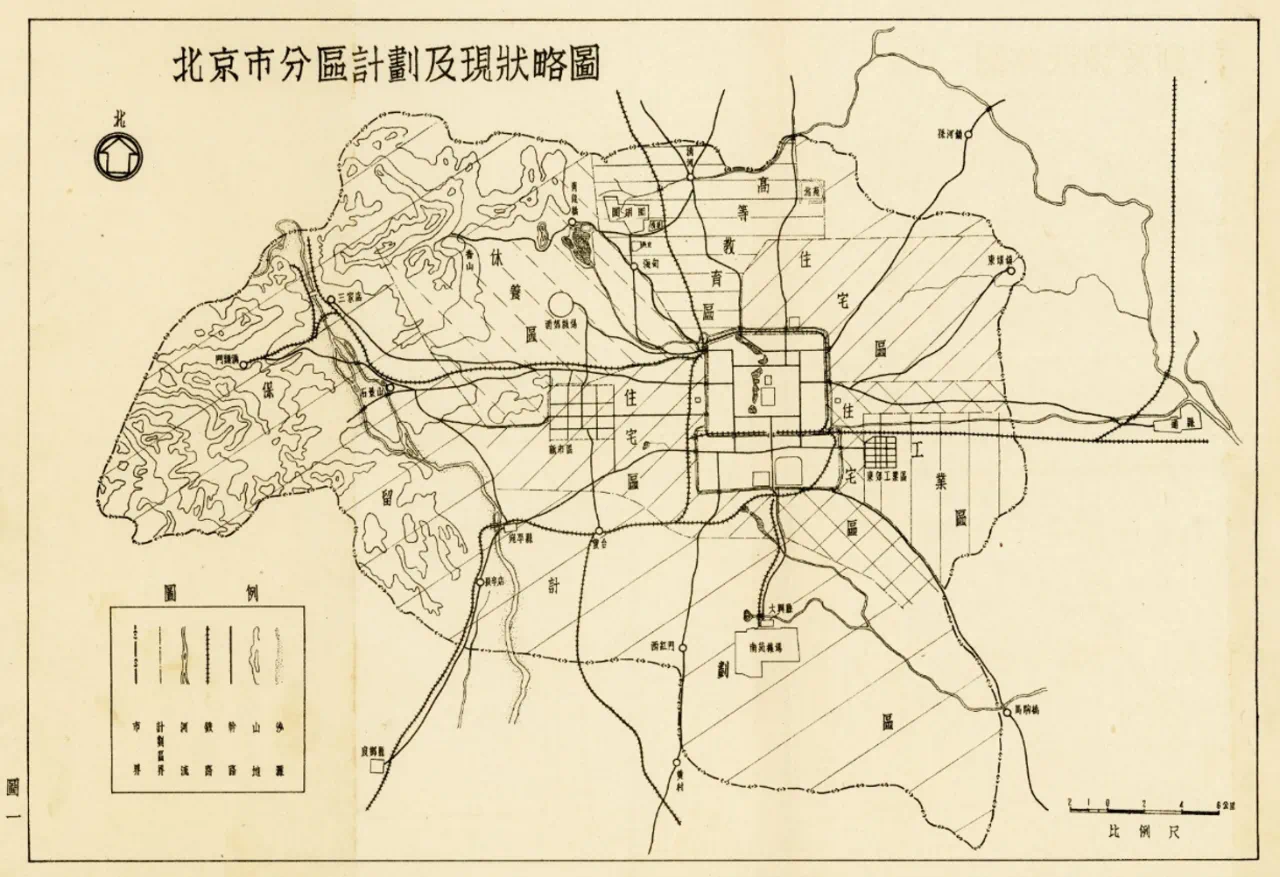

11月14号,北京市人民政府举办了一个专题报告会,巴兰尼克夫在会上做了长篇报告,提出了对北京市城市规划的建议。这张图就是巴兰尼克夫提出的北京市功能分区的方案。

他建议把北京的老城作为城市中心区,在天安门广场和长安街一带建设首都行政机关。在老城以外西北方向,以清华大学和燕京大学为基础建设高等教育区。高等教育区的西边是休养区,因为西山有很多公园绿地,比较适合休养。工业区分布在东南方向,在东北方向和西部有一些住宅区。

这张1949年11月做的规划图,就奠定了北京城市空间结构的基本格局。

在这个报告会上,中国专家梁思成和陈占祥提出了明确的反对意见。梁先生的反对意见主要集中在两点,第一,不同意在长安街和天安门广场一带建设首都行政机关;第二,对于巴兰尼克夫建议的首都行政机关可以修五层,梁先生明确反对,他认为最多只能修三层,他希望搞民族特色的传统四合院模式。

1950年2月,梁思成先生和陈占祥先生写了《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》,进一步澄清了他们的观点。这个建议书简称“梁陈建议”,建议书后面有两张规划图,简称“梁陈方案”。

简单来说,梁思成先生和陈占祥先生主张在北京西郊三里河地区,也就是在西二环和西三环之间搞一个首都行政区,行政区中心的广场与天安门的距离是5.6公里。

相比于日本人规划的西郊新街市,“梁陈方案”建议的首都行政区的位置进行了一个东移。为什么要东移呢?主要是为了避开日本人的据点,避免政治上的一些不利因素。

值得注意的是,在巴兰尼克夫的专题报告会上,苏联专家团的团长阿布拉莫夫,这个人是莫斯科的一个副市长,他在讲话中曾经转述过毛主席的重要指示。毛主席说:“政府机关在城内,政府次要的机关设在新市区”。

我做“梁陈方案”的研究主要是查阅档案。我在中央档案馆查到了一个重要的档案,就是梁思成先生他们向毛主席呈报的建议书的一个附件,内容是对巴兰尼克夫的建议的评论,署名是梁思成、林徽因、陈占祥,我把它简称“梁林陈评论”。

这个档案是学术界的首次发现,这个发现有很多意义。首先,我们以前都说“梁陈方案”,实际上林徽因先生也是一个重要的参与者。

第二,前面我们说了,在11月14号的座谈会上,梁思成先生已经知道毛主席的重要指示了,梁先生他们还敢于、勇于提出自己的不同见解,今天哪些专家还可以这样做呢?这是非常需要有勇气的,也是非常令人敬佩之处。

我仔细分析这篇评论后发现,梁思成先生他们和苏联专家的意见在很多方面是一致的,最核心的分歧就是首都行政机关的位置问题。

通过研究我得出一个基本结论:在1949年的时代背景下,首都行政机关布局在北京老城内是唯一选择,当时不可能完全采纳“梁陈方案”。

说到这个问题,大家经常会说“新中国刚成立,没有钱”,但刚才我向大家介绍了,洛阳和包头都建设了新市区并且投入很大,钱不是主要问题。

最主要的原因有两个,第一个是国防安全因素。1949年全国还没有完全解放,1950年又发生了朝鲜战争,当时新中国还处在战争环境,把首都行政机关高度集中在同一个地点在国防安全上有很大的隐患,来一架飞机搞一次轰炸就一锅端了。

第二个跟新中国成立的时间紧迫有重大关系。我们知道开国大典是1949年10月1号,但是开国大典的举行时间其实是9月20号才决定的,只间隔了10天左右。

新中国要成立运转就需要建立很多政府机关,那他们在哪办公呢?当时北京城外面都是荒郊野地,只有城里的一些老房子,特别是王府大院可供使用,因为当时它们属于敌产或逆产,没有产权问题。

正是由于各方面因素的限制,到1951年底时关于“梁陈方案”已经没有争论了,梁思成先生和陈占祥先生也都接受了这个结果。

后来,“梁陈方案”获得了部分的实现,就是现在的三里河行政中心。1952-1953年,国家在三里河地区搞了一个行政中心的规划,相比于“梁陈方案”,这个规划的范围缩小了,因为建筑的层数提高了。

1955年搞增产节约运动,不能建设大规模的楼堂馆所,所以这个行政中心又被压缩了,最后建成的就是“四部一会”建筑群。这张照片中,前面的有大屋顶的部分就是四部一会建筑群。

其中最有名的一栋建筑,是今天国家发改委的办公楼。建设时它的屋顶已经建好了,但是由于批判大屋顶的运动,最后没有放上去,所以现在是一个平屋顶。

“梁陈方案”再引热议

从学术史的角度回顾,“梁陈方案”形成社会热议主要是因为1982年国家公布了首批24个“国家历史文化名城”,北京排在第一位,在这种情况下,北京的历史文化遗产保护问题受到了空前的关注。

当时社会上出现了一个论调,“悔不听梁先生在西郊建设新北京的建议,致使旧城破坏严重”。关于这个问题,我们首先要说城墙。1982年时北京的古都风貌已经受到了很大破坏,城墙也已经被拆掉了。

我查阅《梁林陈评论》后发现,“城墙”这个词根本没出现过,城墙存废问题根本不在他们与苏联专家的争论范畴内。《梁陈建议》中一共有13个地方出现了“城墙”这两个字,但都是在讨论城墙对人们的心理造成的障碍,因为城墙特别高大雄伟,对人产生了一种压迫感,并没有就城墙存废问题发表学术性的意见。

梁思成先生的确多次呼吁要保护北京的老城墙,但都是在其他场合、其他时间所谈的,我们不要把它和“梁陈方案”混为一谈。

在研究过程中,我拜访了一些地铁规划专家和铁路专家,搞清楚了北京城墙拆除的原因。

北京分内外城,内城城墙主要是60年代末为了修建地铁而拆除的。当时中国周边的国际局势紧张,战备形势提出了防空的要求。那为什么需要修地铁呢?如果敌人来北京轰炸,我们可以利用地铁,把居民,当然也包括领导,快速地疏散到西山地区。

当时修建的的地铁线路叫“一环一线”,“一环”就是环绕北京内城的城墙,这样城里的居民都能被兼顾到,也就是现在的2号线。“一线”就是沿着长安街,现在的1号线,它的主要目的是往西山疏散。

修地铁为什么要拆城墙呢?60年代修地铁的技术比较落后,必须明挖施工,也就是“开膛破肚”,在哪里修就把上面全拆了挖开,修好后再封上,施工占地面积非常大。如果在居民区修建就要涉及到大量的拆迁安置,还有补偿和时间问题,拆掉城墙是代价最小、矛盾最小的一种方案。

在那个特殊背景下,北京的城墙就成了一个牺牲品,这也是一个无奈之举。由于战备的形势,当时也没有人提出反对的意见。

1982年北京被列为“国家历史文化名城”以后,实际上只是获得了一个“帽子”,并没有具体的管制措施。从历史的角度来看,破坏北京的历史文化的真正元凶,是80年代以后疯狂的房地产开发活动。

我举个例子,1996年北京老城中纳入政府的危改计划的项目就有147片。大家可能都对金融街比较了解,金融街就是以危改的名义拆迁建设的。

最著名的还有王府井旁边的东方广场,离天安门非常近,它的体量非常大,对北京的古都风貌的破坏非常严重。当时有很多领导、专家都联名上书反对,但是没用,资本的力量很强大。

从历史角度来看,北京错过了古都整体性保护的战略机遇期。在大规模房地产开发的浪潮来临之前,我们应该做一个战略性的规划和设计。

实际上有一些专家曾提出过这种真知灼见,比如清华大学的吴良镛先生在1984年1月的《建筑学报》上发表过一篇文章,明确提出建设新区是推动历史文化名城保护妥善而可行的规划模式。

▲ 《建筑学报》1984年第1期

也就是说,要把房地产开发这种来势汹汹的资本的力量吸引到外面去,不要在北京老城里搞破坏,你可以在外面,比如在天通苑地区随便盖,这是“围魏救赵”。

但是吴先生这个文章只是在学术层面引起了讨论,没有成为政府的行动,当时的吴先生还不是两院院士,影响力还没有今天这么大。

04 历史地看问题

多年前我写过一篇文章,对比“梁陈方案”和“洛阳模式”,用一句话总结就是“有心栽花花不活,无心插柳柳成荫”。“有心栽花”指的是“梁陈方案”,“无心插柳”说的是“洛阳模式”。

城市规划是我们改造客观世界的一种主观的设想,城市规划正确与否,关键在于它是否能够与社会现实结合,以切实指导社会实践。

我的导师中国工程院邹德慈院士曾经说过一段话,“城市规划看似浅显,因为它贴近生活,谁都可以说三道四、评头论足,但它又很精深,深在它的综合性和复杂性”。一个城市的规划想做好是非常难的,为什么呢?因为它涉及到方方面面,你要考虑各种问题、各种人群。

最后我想用几句话来结束报告。首先,城市建设不能没有规划,像北京如果没有规划那就一团糟了,并且还会造成巨大的浪费。但是有了规划也不能麻痹大意,前进的路上有很多新问题、新情况是无法预测的,所以要长期跟踪,不断改进。

其次,城市规划只能处理很宏观的问题,所能起到的作用是有限的,不能包治百病。对于城市规划建设中的一些遗憾,我们应该多一些理解,多一些同情。我们应该多一点历史思维和历史观念,对于有些问题应该放在一定的时代背景下去认识。

谢谢。

策划丨恒宇啊 剪辑丨大凯 |