徽州,一座在诗词里时常露面的皖南古邑。由于行政区划的变更,如今的地图里已经寻不到“徽州”的姓名。但世人仍旧长久记得它所创下的、富甲一方的历史。

在这片山限壤隔的有限天地间,徽州人勉力挣脱自身困境,向外发展贸易,以一己之力连通四海,他们向后世留下了自己的名字:徽商。

当地群山之间孕育出的大千物产,也随着徽商的脚步遍及天下。好茶占据了其中重要的篇幅,太平猴魁、黄山毛峰、六安瓜片、祁门红茶.......都是极具盛名的徽茶。

今天要探讨的,则是徽茶中独步于世界红茶之林的存在:

祁门红茶

位居世界三大高香红茶之一的祁红,某些程度上也承袭了徽州人的风采。

比如同样不被地缘所限制,远走海外名扬世界市场;也同样以故乡的名字,向世界大声定义了它的存在:“祁门香”。

祁门,在地理位置上偏安皖南一隅,由这里诞生的祁门红茶,却顺利走入了世界红茶市场的中心地带。

早在百年之前,祁红就远渡重洋,为国创汇。作为欧洲市场的宠儿,它在《牛津英文大词典》里也有着响当当的名号,人们亲切地唤它,“Keemun black tea!”

在祁红出现的二十年前,世界茶业格局已在不动声色之间迎来巨变——欧洲“植物猎人”罗伯特·福琼潜入武夷山和徽州一带的华茶名产区,带走了茶种和茶技术工人。印度等地的茶业以破竹之势迅速发展,华茶却在贸易压制下不断被侵占市场份额,直至无喘息之地。看不到希望的茶农们为生计所迫、改作他业,老茶区们渐渐流失生机。

彼时汉口开埠,外国茶商在港口打响红茶争夺战。这一景象感染了数百公里外的皖南。绿茶生产既已不占优,红茶的热销又给了大家希望,转变似乎是时候到来了。

在并无红茶历史的基础上探索新路,并不容易。好在徽州这片土地本来就不擅守旧,也从来不缺果敢的人。在后世的记载里,为祁门红茶创制开路的不止一人。余干臣自福建罢官归乡,胡元龙于山间垦荒种茶......彼时的徽州茶人殊途同归的努力,推动改制红茶逐渐普及至整个老徽州地区。19世纪七十年代,祁门红茶横空出世。

跟正山小种等红茶比,祁红算是年轻的后生,但内忧外患的环境反倒成就了它的飞速发展,数年后,祁红正式在汉口开售,它很快成为五口通商的出口中坚力量,打入国际市场。

祁门红茶成为出口换汇的外销茶,在欧美达官贵族间走俏,成为上流社会的消费符号。1915年,祁红大放异彩,在巴拿马万国博览会上夺得金质奖章,在华茶颓势下力挽狂澜。

因着祁红在世界市场的知名度,它成了分量极重的国礼茶。毛主席出访前苏联,英国撒切尔夫人访华......一个又一个极具分量的历史定格里,祁红都是座上宾。

受近代纷飞的战火影响,祁红经历数次起落浮沉,有风头无两的高光时刻,也有勉强维持的逆境之年。在华茶发展陷入困顿的时候,中国第一家茶叶科研机构在安徽诞生,它后来还有另一个大名鼎鼎的名字:祁门茶业改良场。吴觉农、胡浩川等专家都曾躬耕于此,不仅大胆尝试机器制茶,还展开一系列科研调查,把祁红的产制水平不断提升到更高水平线上。

并非一帆风顺,但永远拥有突围的勇气,这就是祁红的发迹史。

文人墨客们看似宠爱徽州,但对它的感情常常是褒贬并存的。

比如汤显祖的名句“一生痴绝处,无梦到徽州”,粗看下来是对徽州的肯定,实则是在讲他抱负纯净,对这种富贵之地往往敬而远之。在更多人的笔下,徽商“重利轻别离”,仿佛在重情谊的人情社会中,独有徽商是重利轻义的另类。

皖南多山,古时交通较为不便

摄影/卢文

但,了解过徽商的发迹史的人,想必大都愿意为他们正名——徽商背井离乡的脚步,并不是不热爱故土,而是不得已而为之。

不比很多靠山吃山的富贵宝地,徽州一带山多田少,能够开垦的平地本就不多,即使有,“也非善耕作之地也”。人口多,饭碗多,很难凭当地的农业做到自给自足,那又能怎么办?只能向外走。

水路是他们连通外界的捷径,新安江是徽州人的黄金水道,一代代徽人“寄命于商”,沿着生命水路向外发展商业,直到明清时期终于打出一片贸易江山。

在徽商赖以起家的数种物产之中,茶就是其中一种。高山云雾出好茶,徽州因着黄山的存在而坐拥发达的茶业,祁门,在这之中占据着更为特别的存在。

在古徽州一府六县之中,祁门据守黄山的西大门,地形相对封闭,是徽地中的内秀之地。

山地峡谷一带不宜耕种,却是孕育茶叶的好摇篮,一条阊江河百转千回盘绕其间,水雾弥漫,构成了茶树生长的天然佳境。

祁门工夫的这一层“祁门香”,是太多爱茶人的魂牵梦萦,细小纤巧的茶叶在热水之上翻飞,浓郁的天然香气散发开来。调动各处味蕾去仔细品味,它似花、似果、似蜜......似乎又不足以完全道也。

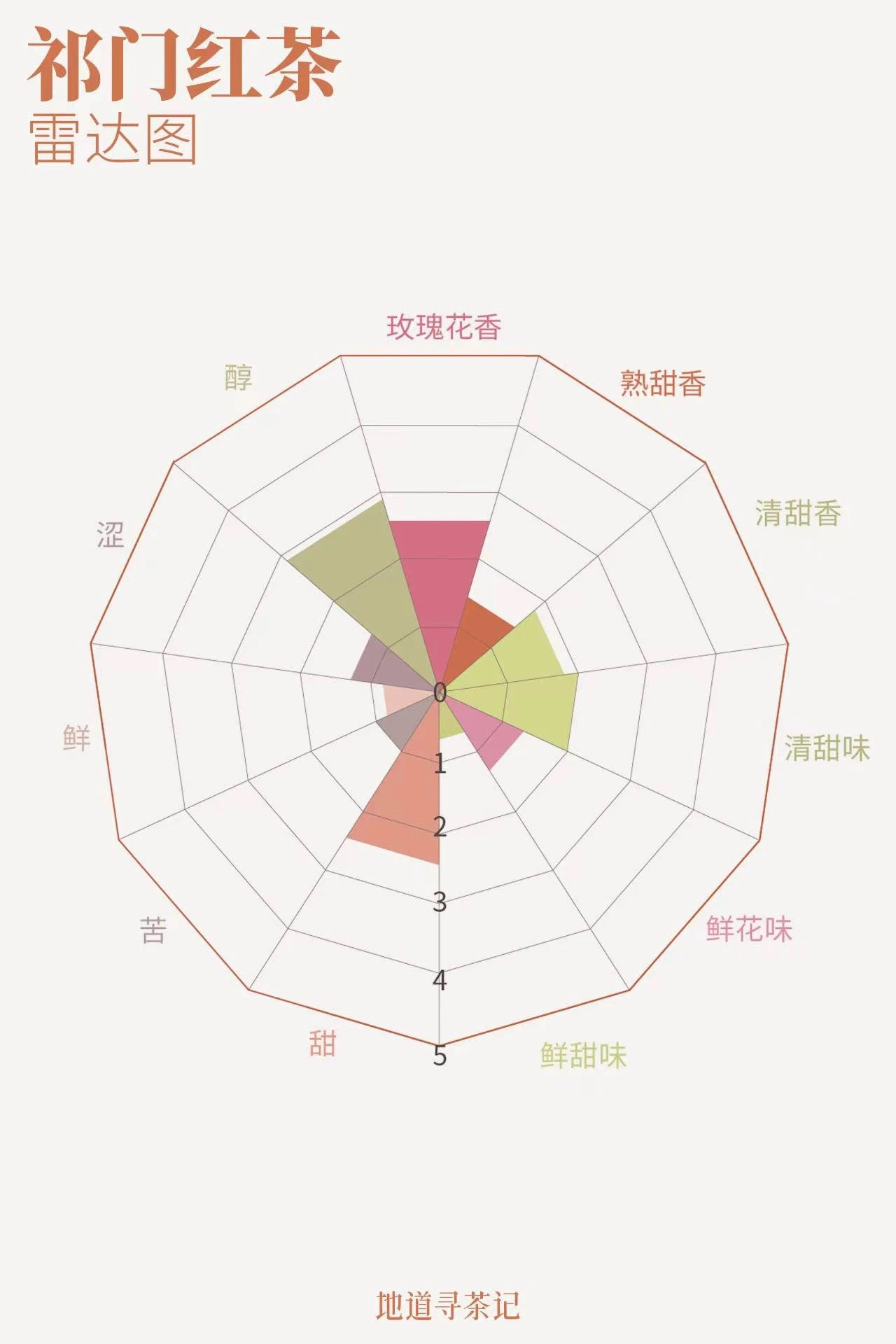

对照“地道中国茶红茶风味轮”对祁门工夫红茶进行品饮,也能更细致地探究它的风味秘密。在“地道中国茶红茶风味轮”项目中,我们对祁门工夫红茶的常见风味做出了梳理,有玫瑰花香、清甜味、清甜香、熟甜香、鲜花味等;它的口感甜醇,微带苦涩,但整体表现较为均衡。

红茶大多都要经历萎凋、揉捻、发酵、干燥等工序,但对祁门工夫而言,却有更多关卡等着它来闯,在以上初制工序之外,还要经历筛制、切细、风选、拣剔、补火、拼配、匀堆等工序。每一步,都考验着日积月累对技艺的把控,祁门工夫中的“工夫”二字,熔炼着茶工的心血。

如今每年开春时节,祁门的茶园都还保留着开园仪式的传统。一声充满能量的“开园”响起,当地的茶业市场由此苏醒,空气中氤氲着的茶叶香,又重新注入祁门的空气里。

徽菜有多臭

滋味就有多香

“散装江苏”的梗,在近几年的互联网实在太火。倘若江苏有了为自己发声的机会,它恐怕也要辩上一辩:其实隔壁邻居安徽的“散装”程度,也不输我们多少啊!

安徽和江苏两省在地缘上是邻居,也因着各种类似的原因形成了极其杂烩的风土人情。长江、淮河将安徽横切两大刀,分成了皖北、皖中和皖南三大板块,大家同在一省的屋檐下,却操着全然迥异的乡音。皖北和中原友好接壤,说话谈天之间也有着中原的豪气,皖中方言呢,带着点江淮的温情,至于皖南话,保密程度简直顶级......

皖南的吃食,也是三地之中最为浓墨重彩的存在,以“咸香臭”杂糅的气味给人以无上震撼。一道臭鳜鱼,是徽菜菜系里当仁不让的王牌选手,跟崇尚清蒸鱼鲜的江南地区不同,臭鳜鱼臭得生动,臭得有存在感。

徽州人对腌制臭鳜鱼得心应手

摄影/方托马斯

这种因发酵而生出的奇异味道,对鳜鱼而言可是重要的“保护色”。徽州大多是山地,并不产鳜鱼,这些河鲜都自外地而来。古时没有如今高效率的冷链快递,为了在六七天起步的运输途中防止鱼类腐败,徽州人就这样探索出了一种独特的腌制、发酵工艺。

被如此腌制过的臭鳜鱼,初闻觉臭,复闻喷香,夹起一筷蒜瓣肉送入口中,鱼肉裹挟着滋味十足的汤汁在口中爆发咸香,简直能下三碗饭。

和臭鳜鱼一样深谙“腐败”精髓的,还有徽州毛豆腐。它的一身绒毛同样是发酵工艺的馈赠,下锅之后,浓密的绒毛包裹着豆腐的本体,一口下去柔嫩至极。

虽然徽地少粮食作物,但各类山珍物产倒是非常多样,如此优势也展现在了餐桌上,徽州一品锅、问政山笋、香菇板栗、双爆串飞.......琳琅满目的徽菜再配上一壶徽茶,徽州人的骄傲也就齐活了。

来自家乡的好味,是徽商踏上征程的最好慰劳。他们沿着山路、水路日夜远行,将本地的物产带出群山,又在辗转奔波之间带回此地发展的希望。

与所谓的“薄情”恰恰相反,徽州商贾在外谋得飞黄腾达,却格外向往着落叶归根。回到家乡的徽商们建起徽派民居,大兴家园建设,昔日的小城旧貌换新颜。

徽州山水,画家采风的绝佳目的地

摄影/吴学文

如今数百年过去,粉墙黛瓦、小桥流水的徽派建筑,仍旧吸引一批批游客画手为之而来;祁红博物馆里,饱含着祁红百年来的光芒。

昔日的那个徽州,似乎已经渐远。但斟上一杯祁门红,一切答案又如在眼前。

《祁门红茶的传承与发展》,朱云,2018

《近代祁门红茶兴衰及改良运动》,陈明,2017