亲眼见过活猪血之后,一般人都会认识到自己食谱的局限性。

它从不伪装,在出现的瞬间就会对视觉系统发动猛攻,并且丝毫没注意过尺度问题。

一旦视线掉进红海之中,人的认知体系就将迎来一次蜕变,远在入口之前,那盆高浓度的液态精华已经阐述出它的重量级身份。

看的时间久了,贫血都能给治好了。

制作者显然掌握着烹饪的奥秘,不管食材是不是高端,都能用最朴素的方式处理,他们比谁都懂食材的本质。

如果说鸡有鸡味是对鸡的最高评价,那么猪血就应该是猪血味。

社会在发展,但生活需要沉淀,饮食上更应该讲究返璞归真,民间的烹饪巨匠都是这么干的。

但对于第一次见到的食客来说,首先要做的是保持冷静,那个东西即便被装在盆里,仍然难以掩盖它的狂暴气息。

常有没经验的人在它面前陷入深思,记忆中的恐怖片桥段不停闪回,就差再出现几个狼人了。

一位有幸见识过的同事坚信这是真正的氛围感美食,他曾以为自己误入了什么古老的祭祀仪式,不自主在餐桌上开始忏悔,还没开饭就得到了纯粹的精神洗礼。

先不说吃不吃的问题,要是心理建设做的不够到位,晕血的人看一眼估计就能昏死过去。

“有一回想体验不同的习俗,到贵州紫云县的同学家里过年,前一天晚上他告诉我明天有好吃的,还挺神秘。”

“第二天一早我就听到了猪叫,同学端着一个大盆进来了,很热情,给我盛了一大碗。”

“别说吃,我都不敢看,相比起来血腥玛丽是个弟弟,眼前这个东西还没喝我就断片了。”

当某种食物被人尊称为黑暗料理时,往往是因为原材料超越了大众审美的范畴,而活猪血显然不同,它更实在,也更亲民。

其中精髓就在一个“活”字,只选用最新鲜的猪血,操作起来难度不算太高,基本连火都不用开。

根据懂行的朋友介绍,这道菜必须活猪现杀,用刚放出来的血才能做。

虽然存在多种做法,细节不太一样,但成品殊途同归,技术要点差别不大。

比如有的地方相对细致,讲究分餐制,每份都需单独制作,不管要出多少碗,过程中都会保持稳定的手速,慢工才能出细活。

“盆里加盐,要直接从刀口处接猪血,接的时候顺着一个方向不断摇晃,保持血液丝滑。”

“然后准备一些自己喜欢的食材,搞点猪肺或者猪心这类的东西剁碎炒熟,再切好各种香料。”

“找个小碗倒入温水,加猪血,搅拌混合,注意不能太热,不然会导致太稀,最后把料头一块放进去,就可以吃了。”

在他的描述中,这道菜的配料表相当丰富,包括且不限于盐、醋、辣椒面、花椒面、葱蒜、生姜、橘皮、薄荷、香菜、花生等等,有的地方还会加入脆骨丰富口感。

“也可以先加料头再加血,创作很自由,一般都是自己家里制作,愿意的话加根香蕉都行。”

另一派的做法就更具视觉侵略性了,主张大开大合一步到位,能在盆里办的事就不会去碗里。

盐水泡去杂质,静待猪血凝固切块上桌,还要佐以料酒酱油跟各类调味品,毕竟再红的花也得有绿叶配。

简单来说,可以理解为用一盆盐水,接住刚宰的猪血,等结成果冻状物质之后,加点蘸水吃。

而在此之前,大厨的手上从不含糊,只需一双筷子,即可为那盆苦海翻起爱恨。

“这也是最大的技术要点了,要是拌得不好,或者盐的量把握不准是做不成的,有次做的没凝固直接喂狗了。”

搅动的不是猪血,是每位围观者的精神世界,看时间久了会头晕

难免有人因此产生应激反应,尤其是经过了制作现场的正面冲击,每个人都有机会提高自己的心理承受能力。

按照现在的播出标准,做这个菜至少有一半流程都需要打马赛克。

这就类似于把古老的暴力美学融入做菜过程,又为其附加了一定的精细化作业属性,除了回溯基因里被隐藏的信息,也从反方向对饮食文化做出了更深度的探索。

看到桌上超标的血浆含量与周围朋友脸上的微笑,这时即便是贵州其他地方的朋友,也会重新理解本省的狂野,今天就是德古拉伯爵来了也得坐小孩那桌。

很难说清它在人们心中的地位,但对于狂热发烧友来说,没有比它更耐人寻味的东西了。

如果你好奇心过于旺盛,他们也从不吝啬自己的经验,只会告诉你入口很嫩,很滑,像咸味果冻,不好夹。

“在黎平吃过,里面木姜子油放的特别多,吃了一口都是木姜子的味道,想加点折耳根也可以,属于超级加倍。”

有安顺的朋友讲,活猪血在很多地方都是杀猪宴的保留菜品,杀年猪必备,不然感觉跟没杀似的。

而且还是开胃菜,吃完它之后就要上烤猪排这类的大菜,因此头一回看见时他总感觉像某种试炼。

“虽然已经足够生猛,但你要是见过我们杀猪匠的壮举,就会明白普通人可能还是太保守了。”

事实上不止贵州,广西、云南都有类似吃法,桂柳话中叫它“活血”,主要分布在河池百色一带,云南一些地方叫它“嘈旺”。

在媒体报道中,西双版纳有道菜名叫“血撒”,当地狠人用半凝固的猪血,香料,以及本地酸菜膏,就能打造出一份“苦撒”的升级版。

不同的是,它一般不怎么负责开胃,而是负责收尾。

“撒”在傣语中是凉拌的意思

可以说活猪血注定与其他的食物不同,似乎留存了更古老的民间智慧,爱吃的人说这是血色浪漫,怕它的人则称其为地狱的召唤。

没人知道是谁第一个发明了这种操作,但作为很多人从小吃到大的年货,它至今仍然孕育着高昂的生命力。

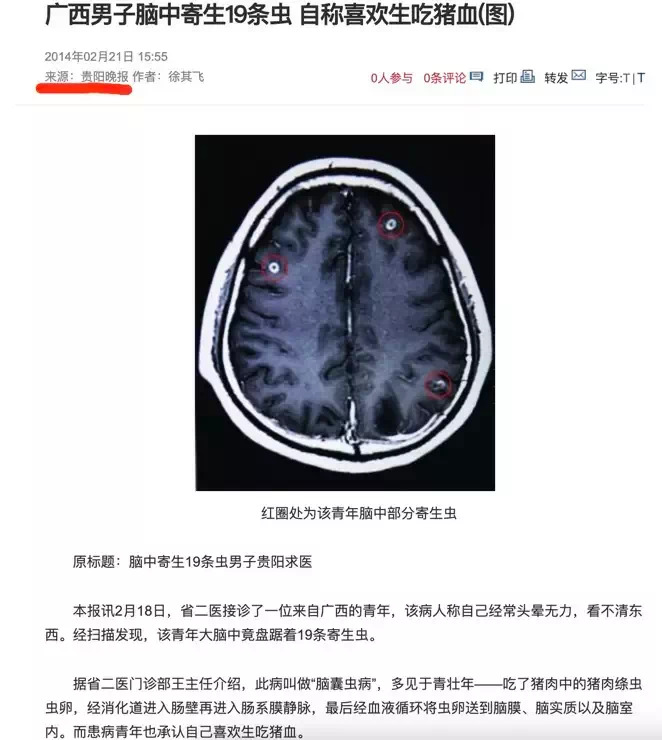

只是有时候可能会用错地方。

曾有个贵州朋友告诉我,活猪血是道狠菜,也是自己的童年记忆,那时候家家户户过年都要杀猪,还要请全村人一起吃。

时过境迁,如今已经多年没再品味过这样的狂野,他说那种情感很复杂,因为后来学医了。

“牛肉和鸡蛋都能搞出可以生吃的,希望猪血也能”