文 | 魏水华

图 | 图虫·创意

日本茶来自中国、日本筷子来自中国、日本酱油来自中国、日本面条来自中国、日本刺身来自中国……公元七世纪到九世纪,长达200多年的时间里,日本持续向中国输出遣唐使留学生。对奈良时代之前还处于蒙昧阶段的日本来说,中国文化的传入,有着强烈的启蒙意义。具体到餐桌上,就是今天日本料理中,大量来自中国的食材、中国的做法和中国的审美理念。几乎所有描述豆腐历史的资料,都将这种食物的起源指向公元前二世纪,一位名叫刘安的中国汉朝贵族所发明。但首先提出这一说法的,是公元十二世纪的南宋理学家朱熹,他在一首《豆腐》诗的自注中说:“世传豆腐,本乃淮南王术”,日后的中国文献大都沿用此说。比如明朝李时珍在《本草纲目》中的记载:“豆腐之法,始于汉淮南王刘安。”除此之外,从汉到唐朝一千多年所有汉语文献里,都找不到关于豆腐这种食物的记载。最不正常的是,在记录北宋京城汴京风物的《东京梦华录》里,描绘了汴京繁荣的饮食业和300多种食物,可是书中竟然找不到关于“豆腐”的半个字。至晚到十二世纪的中国,豆腐都还不是大规模流行的食物。又一百年后的公元1275年,在描绘杭州风物的《梦粱录》里,才出现了售卖煎豆腐、豆腐羹的店铺记载。但作者在描述这些店铺的时候,还加了一句话“乃小辈去处……下等人求食粗饱,往而市之矣。”很显然,当时中国的豆腐还是一种粗鄙、不上台面的吃食。远不是明清以后代表文人情致的、素雅的面貌。最大的可能是,当时的豆腐长得不好看,不能入食不厌精的文人雅士们的眼。拆解豆腐的制作工艺,涉及到的步骤繁琐而复杂。磨豆滤浆、煮浆点浆、重压成型、去除浆水,才能得到一块平整如水,光亮如镜的豆腐——这才符合中国文人们平淡归真,文雅朴素的审美哲学。有人说豆腐是世界上最早的预制菜,不无道理:它更适合工厂、作坊批量生产,只需要简单烹饪,或者即食。对普通人家来说,它制作麻烦、出品不稳定、费时费力。哪怕到了今天厨房自动化的时代,磨豆煮浆都有厨房电器代劳,点卤也有干净方便的原材料可以网购。耐人寻味的是,做豆腐的繁杂工序,并非不可改变。少了其中一个或几个环节,做出来的也是食物。比如江浙地区的咸豆浆,把葱花、酱油和一丁点醋加在豆浆里,端上来满碗絮状物,本质上来说,这就是一种凝固失败的半成品豆腐。

再比如四川南部的豆花,这是一种片状或碎块状,有蜂窝孔洞的豆制品。人们常常用它搭配米饭和蘸水,几元钱就能填饱肚子,是一种极度平民市井的小吃。北方的豆腐脑、长江流域的豆腐花、河北的老豆腐,都与之类似。其实,这也是豆腐的半成品,一种含水量过高、重压除浆步骤做得不到位的豆腐。由于外表不规整、不好看,材料廉价,制作成本低,这些“半成品”豆腐,大多也以平民接地气的形象示人。可以相互佐证的是,虽然唐宋之前中国找不到关于豆腐的文献,但另一种食物“豆糜”却多次见诸于各种史料。南朝宗懔的《荆楚岁时记》有:“正月十五日作豆糜”;《新唐书·韦贯之传》有:“居贫,噉豆糜自给”。所谓豆糜,就是煮、磨后呈现糜糊状态的大豆泥。它的外观,与今天流行于中亚地区的鹰嘴豆泥非常接近。这是对抗豆类不好消化、不好吃缺点的做法,也是制作豆腐工序中最初级的产品。在商贸不发达、社会分工不细致的情况下,豆糜比成熟的豆腐更适合家庭小规模制作,用以在粮食匮乏的季节充饥。结合中国文献对豆腐匮乏的记载,宋元以前中国豆腐在餐桌上廉价平民的形象,可以推断:明朝之前,也许成熟的,有点卤、压制去水工艺的豆腐,在中国根本没能普及,也没有普及的必要——把不值钱的豆子做出漂亮的样子,在生产水平低下的年代,是一种对劳动力的浪费。

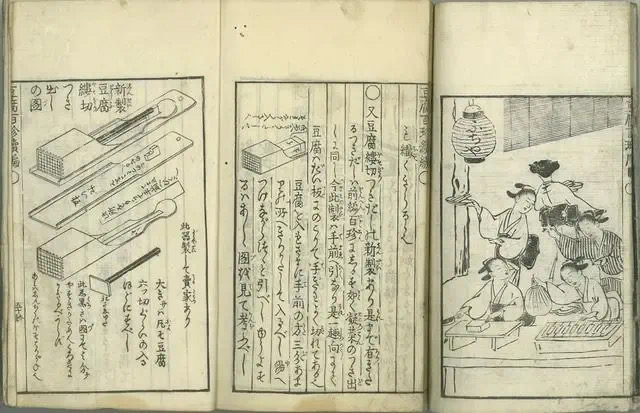

日本第一次出现豆腐的记载,是成书于公元1183年奈良春宫的神职人员中臣佑重的日记,他说当天供奉天照大神的御用蔬菜祭品里,有一种叫“唐符”的东西。在日语里,“唐符”和豆腐的假名读音(とうふ)是一模一样的。它比豆腐作为平民果腹食品,出现在南宋杭州街头,足足早了一百年。更重要的是,这种名为“唐符”的食物,已经在日本成了供奉最高统治者的高级食品。再后来,日本对豆腐的称呼一直不固定,比如江户时代的作家泉镜花将之写作“豆府”,俳句诗人井原西鹤的笔下则是“豆富”。从语言学上来看,“豆”是名词,“腐”是形容词,“豆腐”两字的组合实际上不太符合汉语词语的语法规则。同样是豆制品,豆豉、豆花、豆浆、豆皮等等,就合规得多。此外,“腐”字在汉语里有极强的贬义色彩,《广韵》对“腐”字的注解是“朽也,败也”,拿来作为一种食物的名称,很令人作呕,这很不正常。纵观中国数千年的饮食史,除了豆腐之外,没有任何一种食物是用“腐”来命名的,哪怕是深度发酵的食品。(鱼腐、乳腐、腐乳、腐皮、腐竹等是更晚之后,从豆腐派生而来的名词)一个大胆的猜测是,在学习中国人对大豆的基本处理后,日本人率先完善了成熟的点卤和压榨去水技术,制作出了形似符牌的,一块块规整的豆制品。因为技术来源于唐朝,故名“唐符”。而中文里的“豆腐”,则是宋元时期发达的海上贸易,把这种食物传回中国后的日语音译。到了室町时代,关于豆腐各种做法更是层出不穷。最重要的是,在一本名为《七十一番职人歌合绘》的图册中,出现了一幅清晰的制作豆腐的绘画。这说明,最晚到15世纪末,制作豆腐已经在日本成了一种专门的职业,它比汉语文献中,第一次出现现代意义上豆腐的详细做法,要早几十年。

介于豆腐制作工艺本身繁琐的属性,只有专门的职业、专业的场地,才能够做出真正精致、规整的现代豆腐。它与日本民族千年的禁肉史有关。以蔬菜、稻米和少量水产为主食的民众普遍蛋白质摄入不足,豆腐这种廉价易得的食品,对改善饮食营养结构的意义重大;一旦社会上对这种食物有了普及和刚需,专门的职业才有可能诞生。它与日本作为岛国,海盐资源丰富有关。巨大的盐产量背后,是更多盐卤的产出。在现代化学诞生之前,作为豆腐的凝固剂是盐卤的主要用途。用盐卤点出的豆腐,比中国人常用的石膏、醋酸更容易定型、质地更细腻、豆香也更充足——中国最著名的豆腐产地,比如云南红河建水、四川自贡富顺、浙江台州白水洋、广东潮州普宁,往往也都是井盐、矿盐、海盐的产地。更重要的是,它与地小人多、资源匮乏的客观环境,所养成的日本人惜物、拧巴的民族性格有关。中国茶传到日本成了茶道、中国插花传到日本成了花道、中国制香传到日本成了香道、中国剑术传到日本则成了剑道……这里有一个基本逻辑:日本人擅长在中国人司空见惯的一些事物上,进行穷根究极的,可以称为“精益求精”,又可以称为“钻牛角尖”的完善。从这个角度解释,中国粗糙的豆糜、豆花、豆腐脑,在来到日本后进化成为精致的豆腐,就有了大历史下的自洽。1770年,英国商人詹姆斯·弗林特,在给本杰明·富兰克林的一封信中,写到了一个词(tōfu),这是豆腐这种食品第一次出现在英语世界里,它来自日语的音译。1779年,熊本藩主细川重贤在日记里写到当时一种质地坚实、耐运输的豆腐“坚豆腐”。这可能是世界上最早的关于豆腐干的文字记载。1782年,篆刻家曾谷学川写了本《豆腐百珍》,收集了一百种豆腐料理的做法,并将豆腐分作寻常品、通品、佳品、奇品、妙品、绝品六类。其丰富程度,远远超过中国同时代《闲情偶记》《随园食单》中描述的豆腐吃法。1785,日本出版的一本名为《万宝料理秘密箱》的书里,记载了一种用鸡蛋和日式高汤制作的豆腐的方法。日本人将之称为“玉子豆腐”,而今天的中国人,则称其为日本豆腐。

20世纪初,德国科学家发明了一种名为葡萄糖酸δ-内酯的化合物。最初,它被用于PH酸碱试纸的制造。但到了1930年代,日本人发现制作豆腐时用它作为凝固剂,有着比石膏和盐卤更优良的品质:它清洁、无毒、无色、无味,凝固后的豆腐有着稳定的化学结构和极高的含水量,不用重压即可得到柔软漂亮的豆腐。日本人称这种豆腐为“绢豆腐”,形容其质地像丝绸一样轻盈光滑柔软,三十多年后,这种豆腐传到中国,这就是大名鼎鼎的内酯豆腐。直到今天,它依然是中国豆腐江湖里最重要的一员。因为内酯豆腐的存在,今天很多人甚至分不清豆腐脑和豆腐的区别与界限在哪里。所谓中华美食豆腐,在17世纪之后的所有传播、创新和迭代,都来自邻居日本。这是让人尴尬,又赤裸裸的事实。1876年,晚清名士黄遵宪来到日本游历,在他后来写的描述日本风貌的书《日本国志》里,有这样一段关于豆腐的文字:“亦有豆腐。以锅炕之使成片为炕腐,条而切之为豆腐串,成块者为豆腐干。又有以酱料同米煮,或加鸡蛋及坚鱼脯,谓之豆腐杂炊。缸面上凝结者揭取晾干,名腐衣。豆经磨腐,以其屑充蔬食,曰雪花菜。”今天司空见惯的炸豆腐串、炸豆腐干、豆腐火锅、豆腐皮、豆腐渣,在黄遵宪的笔下,都是来自日本的新奇事物。对这本《日本国志》,薛福成称之为数百年来鲜有的“奇作”,张之洞将其列入“出使日本者必不可少之书”。这些当朝名士、社会精英,在面对日本层出不穷的豆腐吃法时,都表现了藏不住的,没见识的样子。19世纪末20世纪初,中国在豆制品技术上的落后,可见一斑。甲午之败,教科书上往往归咎于满清政府的腐败无能,和当时中国制度和科技上的落后。但从豆腐这种食物千年中的流变来看,胜败之间其实早有伏笔。《新京报》明治维新150周年“对视”周刊

谦而好学,敏而精进,是促成整个民族快速上升的路径。而傲慢与民粹,把文化源远流长挂在嘴边,终究难逃一败。这与急吼吼地为泡菜制作、端午祭申遗的某个半岛国家,并没有本质区别。

[1]阿咏 .我們吃下去的各種「豆腐」到底怎麼來的?——解開豆腐的身世之謎. 《教出科學探究力》. 2021

[2]日本が誇る健康食 豆腐と豆腐料理. 《日本の郷土食》. 2017

[3]野岛刚. 《豆腐与威士忌:日本的过去、未来及其他》. 2016

[4]徐静波. “京豆腐”真的很京都吗?.澎湃新闻. 2022

[5]吴伟明.《德川日本的中国想象》. 2015