撰文 | 李心怡

陶勇说话时,右手一直摩挲着左手。

他曾经帮助无数患者找回光明,但2020年初朝阳医院伤医案发生后,他的左手再也无法像过去一样精准地进行手术。

2020年6月连续两天,陶勇要赶三场直播,为公众进行爱眼护眼知识的科普讲座

(图源:视觉中国)

陷入人生低谷的他,突然收到一条视频,打开看,是一个人在蹦极。

他问,你是谁?对方说自己是他十年前治疗过的病人,小段。

小段曾患有白血病,刚做完骨髓移植,花光了家里所有钱,结果又被诊断出眼底有一处病灶,可能会失明。如果不是陶勇治好了他,他已准备去跳楼。

“从跳楼变成蹦极,我能走出来,你也一定能走出来。”

陶勇的微博现在有192.6万粉丝,他每周一会在微博上回复网友的私信,关于眼疾、心理和人生。这个故事被记录在他的新书《自造》中。

陶勇很认同一句话:我是宇宙间比较幸运的一颗尘埃。渺小,但幸运。

星星曾是 “光明天使小分队”的一员。

这个小分队的全称是“红十字彩虹志愿队之光明天使小分队”,由陶勇和北京红十字基金会共同发起,目的是服务门诊患者,缓解其就医时紧张脆弱的情绪。

星星大学时就想学医,却在家长的要求下被迫学了经济,当时即将去英国读研究生,继续深造经济。2020年的疫情让星星的学业被迫延期,刚好看到“光明天使小分队”在招募,她就报名了。

2020年11月2日,北京朝阳医院,志愿者与陶勇合影

(图源:ICPhoto)

2020年11月14日,星星第一次见到陶勇。最开始,她只是像大多数人一样,为陶勇的遭遇而愤慨。

然而,出乎意料的是,站在她眼前的陶勇不是一个令人同情的萎靡形象,而是一个谈笑风生的医 生。

“他的思想、他整个人积极阳光的状态与我之前的构想完全不同,这种对比冲击让我觉得在他面前,自己才是弱者。”星星说。

他们聊天提到,一个小小的飞蚊症足以让人轻生,而这种人大多生活单调内心枯朽。

“如果换成你,肯定不会在意。”陶勇说。

“为什么?”

“你所关心的应该是经济运行规律,眼前有没有虫子,你不会在乎。”

这一刻,星星意识到,许多人对陶勇的同情都很粗浅,她在日记里写道:

正如亚当斯密在《道德情操论》中提到,没有人能直接体验到他人的感受,所谓同情,不过是我们设想的在相同处境下自己的感受。是旁观者“假设自己沦落到同样不幸的境况时,以他目前的理智与判断去看待这种状况时,自己将会有的感觉”。

本以为是自己去帮助陶勇,实际上她却从陶勇这里收获了很多对于人生和未来的指导。星星不喜欢自己所学的经济学,她一直想当一名牙医。

而陶勇告诉她,任何一个学科深钻都很有趣,只是因为她目前还没有沉到经济学的海洋中,才会提不起兴趣。

如今,星星在英国继续深造经济,本学期第一篇论文还拿到了A的成绩。

回忆起第一次见面,星星说:“早上去的时候是阴天,但是晚上回来就奇迹般放晴了,从某种程度上说,陶医生就像小太阳一般的存在吧。”

在当志愿者期间,星星发现有一次患者很多,到了下午四点,仍在等待的人明显按捺不住焦躁。她自幼学小提琴,曾看过一篇音乐能调节情绪的文章。于是,她和陶勇商量把音乐引入医院,她可以为等候的病患演奏。陶勇肯定了她的想法。

效果很好。星星会事先准备一些老年人、小朋友喜欢的歌,以及一些流行音乐。经常演奏的曲目有《爱的致意》、《灯火里的中国》,还有当时热映电影《你好,李焕英》的主题曲《萱草花》。

演奏的时候,常常会有等候的病患跟着一起哼唱,琴声停了,他们还会陶醉地继续唱。

陶勇鼓励星星以此为主题写论文。

实际上,陶勇鼓励所有人写论文。星星说:“他逮谁劝谁写。劝同事、劝家人、劝网友……陶医生劝人写论文有瘾人人皆知。”

微博上有女生问陶勇,自己喜欢上了北大医学部的一个男生,怎么才能追到他。陶勇回答:“发CNS(国际三大顶级科学期刊简称),他会爱上你。”

写论文的过程很艰辛,星星得到陶勇不少指导。最后,她的论文被《中国医学人文》杂志刊登。

这一段故事也被陶勇写进新书《自造》中。

星星的困惑只是陶勇最近一年来碰到的其中一例。

书的最后附上了不同人与陶勇之间的来信和回信。写信的人,很多都是学生,充满对未来的憧憬和对生活的迷茫。

这是北京四中几位高一学生写给陶勇的信:

在网络上看到许多医闹事件的报道和“学医苦、学医累”的吐槽后,家长对于我们想学医持反对态度。对此,我们也很迷茫,不知道是该坚持还是放弃。我们想就这个问题寻求您的答案,请问是应该放弃这个追求,还是说服父母支持我们的选择?对于医生这个职业的现状和前景,我们并不是非常了解,所以想针对这点请教您。

陶勇直言,这个问题没有标准答案。“其实,无论你们今天选择了什么专业,都会有阶段性的对错问题。不要因为一时的不爽,就彻底否认自己的初心。”

陶勇经常接到年轻人关于是否要学医的纠结。

培养一名医生,需要本科五年,然后是漫长的专硕、规培、博士之路,“没有十来年上不了班”。上班后,很长一段时间面临的是不高的收入和几乎没有休息时间的工作,甚至还可能有生命危险。

在陶勇上一本书《目光》中,他写到自己刚结婚时,家人凑钱,在北京北五环立水桥买了一套五十平米的一居室。这样一套房子,对于一家三口还有来帮忙照顾孩子的老人们来说,太挤了。在后面很长一段时间里,他和家人选择了租房住。

但是这在他看来并不是很大的问题。

在选择面前,人们永远有所衡量,然而人生的选择,有时候并不像数学题那样对错分明。

陶勇很明白自己想要什么,他认为人生的意义在于寻找比生命更重要的东西,因此从一开始,就不满足于赚钱和获得名誉。

陶勇承认自己是一名理想主义者,而理想主义者可能比普通人更“贪心”,“因为他们要的是内心的满足”。

不过他坦言,人不能活在真空里。“我也尊重世间的评价标准,只是保持平衡、没有走极端,不会为了追求更多的财富而牺牲自己的理想。”

“陶勇医生,您好啊,看见您的微博里面有写到抑郁症的问题,其实,我经常想离开这个世界……我对自己好失望啊……我对自己太失望了……”

“反正你也自暴自弃了,帮我做点事,我一直想知道把糯米粉、面粉、米粉三种按比例1:2:1混合后,发面,能不能烤出更好吃的面包。”

这是陶勇和一名网友在微博上的对话。

这也是对他人生态度的一个侧写。

在《自造》中能够窥见陶勇的乐观和积极,他甚至把苦难视为增加精神免疫力的“糖丸”。

医院电梯坏了,陶勇和几个同事必须爬楼梯到10楼。同事们很生气,不停抱怨着,而陶勇却觉得有健全的双腿,还能爬楼梯,就很幸福。因为他从小就看到患有脊髓灰质炎的姑姑行动有多不方便,深知能安然行动有多好。

当医生多年,他看到许多人间疾苦。他经常分享的是天赐的故事。

天赐是陶勇诊治时间最长的患者。

2005年,2岁的天赐被确诊视网膜母细胞瘤,他们一家人从河南来到北京,陶勇为其治疗。天赐的左眼因为肿瘤被摘除,右眼也发现了肿瘤的存在。

为了保住天赐的右眼,十多年来,父子二人一直在北京治疗。白天在医院化疗和放疗,晚上睡在地下通道和火车站,农民出身的天赐爸爸为了挣钱,卖过报纸和糖葫芦,扛过包。

他们每天靠吃5毛钱的馒头过活,却为来北京看病的盲人老乡捐出10元。

然而,天赐右眼的肿瘤依然无法控制,他的右眼最终被摘除。天赐完全失去了光明。

生活还是得继续。大哭一场后,天赐爸爸开始试图训练孩子的触觉和记忆力,天赐学会了盲文。

《自造》插图

天赐的爸爸加入了“光明天使小分队”,成为了一名志愿者,来帮助医生和患者。

《自造》中,陶勇写道,天赐爸爸开始学写诗,之前大半辈子没写过诗,现在平均一天三首。

在这样的乐观和坚强面前,生活中的很多挫折也许可以一笑而过。

国际医学人类学奠基人凯博文曾提出一种承受痛苦的智慧。拥有智慧的人们可以从苦难中获得力量,只是当代的人们好像正在失去它。

在陶勇看来,不是人们丢失了智慧,只是如今快节奏的生活让启发智慧的大脑蒙了一层灰,人们也更少有时间静下心来关注当下。

他推崇阅读,认为书籍是人类学的大数据。

陶勇的妈妈在新华书店工作,因此他小时候经常在书店看书。从经典的《钢铁是怎样炼成的》到金庸古龙的武侠小说,还有《七龙珠》、《圣斗士星矢》等日本动漫。学医后,看的则是《免疫学》、《眼科学》等专业书。

而现在,他亲眼目睹患者们的人生故事,自己也有了更丰富的生命体验,开始常读陀思妥耶夫斯基和鲁迅的作品。他曾在微博上引用陀氏的那句名言:“我怕我配不上自己所受的苦难。”

陶勇随身携带的背包里有一本厚厚的深色皮面笔记本。

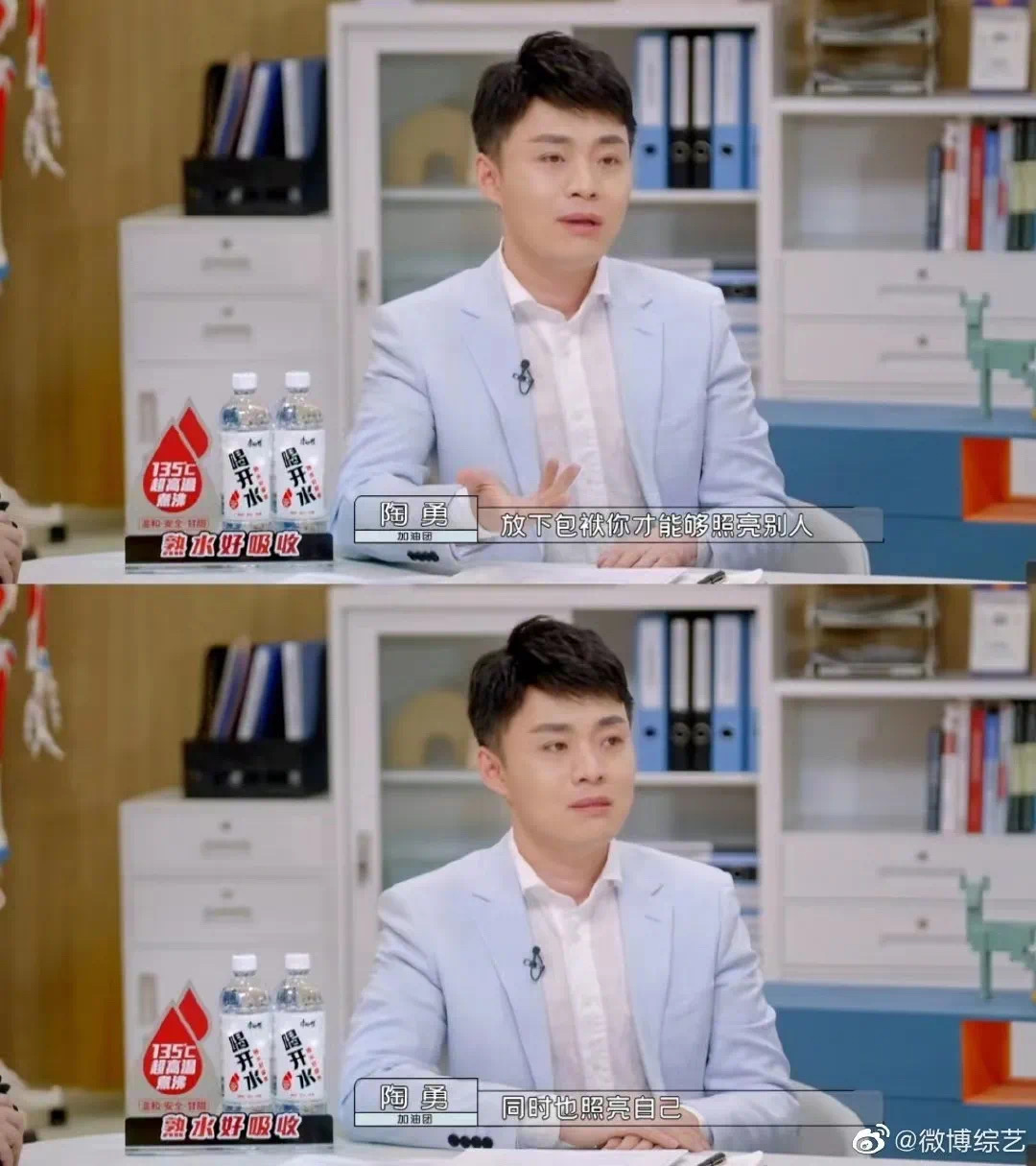

从正面翻是他做的各种笔记,比如录制《令人心动的offer》时的记录。从后面翻则是他看到的一些好句子,以及他脑中忽而迸发的灵感金句。

他读出其中一句:“医疗目前遇到了一些困难,我们这些医疗人能做的不是去摆脱困难的医疗,而是去摆脱医疗的困 难。”

这些句子也许会成为他上节目时脱口而出的金句,也可能成为他下一本书的写作素材。

他也将继续尝试写作,更想多写一些偏人文的内容。最近他和盲童一起创作了《壮壮寻医记》,会由中国盲文出版社出版。

人生中的意外改变了他的路径。不变的是,圆心仍在医学。他无法像过去那样做手术,但可以通过公益、科普和科研继续为患者服务。

《令人心动的offer》中,医学生们在急诊科实习时,刚送来的患者骑电动车摔倒,被诊断为高位截瘫,未来大概率会一直躺在床上,最好的情况也只是手能动。

患者的妻子和医生面谈,快八岁的儿子一个人在家等着,娘家人因为不支持他们的婚姻,早就没有来往。患者的母亲年纪大不识字,父亲早逝。没有任何人能商量和帮忙。

“我现在真烦。可是又怀孕了怎么办?”她沉默片刻,说:“怎么办,要不把小孩打掉。”

看到这里,陶勇眼睛发红,嘴唇动了动,最后只是长叹一口气。

2010年7月22日晚,在北京儿童医院门诊楼前,为了能够排到号,看病的人群在此安营扎寨,通宵等待。

(图源:新华社)

陶勇清楚,很多情况,医生是无能为力的,如同这位女士的家庭遭遇的不幸。

陶勇的心依然被每一个病例牵动着。看得多了,会变得麻木吗?

“不会,只要觉得每个人跟自己有关,心就不会冷。”

他在微博中曾引用鲁迅的一句话:无穷的远方,无数的人们,都与我有关。

在朝阳医院眼科门诊,入口处坐着一位身穿红色背心的大爷。他是“光明天使小分队”的志愿者,负责引导患者和二次流调检查。行动不便的患者需要进行视力检测,他小跑过去搀扶,头发雪白的老人端着杯子驻足在饮水机旁,他走过去指导。

朝阳医院眼科是“光明天使小分队”志愿活动的试点科室。

公立三甲医院内,常常病患多,医生少,长时间的等待和繁琐的就医程序,让很多患者情绪烦躁,进而可能会发泄在医生身上,这是引起医患矛盾的一个重要因素。

陶勇曾在德国进修一年做访问学者,他去之前以为德国的医疗资源很充沛,患者一定不用等待,来了就可以看病,看完病就走。实际上,他们的患者也常常等待一上午,但却并不着急,在等候区看报纸、看书或者玩填字游戏,并不会焦躁地催促。

陶勇问一个德国患者:“你不想早点看完早点走吗?”

患者回答:“别人不也都等着吗?”

德国患者的耐心等候离不开打发时间的设施。这个志愿活动也希望可以提高患者的等候体验,从而免于焦躁。

等候区的电视上循环播放着陶勇的科普视频,一对带着孩子的父母询问分诊台的医护人员:“729诊室里是陶勇吗?”

“您再看看,这上面写的是陶勇教授知名专家团队。”

陶勇原本是每周三下午半天出诊主任号,其中70%以上的接诊病例都没什么难度,资历较浅的医生也足以诊治。

2021年5月,成立了知名专家团队后,他就不再接初诊。团队成员除了他之外,由其他三名副主任医师和一名主治医师共同组成。患者来看病,首先由这些医生接诊,觉得有必要再转给陶勇。陶勇因此有更多时间放在科研、公益和科普上。

这是分级诊疗的一种,可以更高效地分配医疗资 源,保障真正有需要的疑难病人得到专家的针对性治疗。

陶勇解释,从历史来看,中国的医疗从业人员一直在不断增加,到现在不完全统计全国已有超过1000万的医务从业人员,数量不少,各项医疗水平、设备和技术在世界排名中也不错。

权威医学杂志《柳叶刀》曾在2018年发布《2016年全球疾病、伤害和风险因素负担研究报告》,在研究的195个国家中,中国是2000-2016期间医疗能力增长速度最快的国家。

陶勇在深圳书城演讲

为什么人们仍然会觉得国内医疗资源匮乏呢?原因在于规则。

国外的医疗模式下有大量的全科医生、基层医生或是私人医生,简单的感冒发烧一般去社区医院或私人诊所就足够。在国内,大家首选三甲医院,宁愿托关系也要去三甲,很少有人首先想到去社区医院或基层医院。

三甲医院的定位是解决疑难重症或抢救,但现实情况是它们承担了大量的常见病和多发病。因此,轻症患者感受不到优质的医疗,真正需要三甲医院的病人又挂不上号,从外地来的患者则没有床位。

因此需要改变规则,进行分级诊疗。

当医疗投入更高效,医生才有更多空间关注病人的心灵。

受伤后,陶勇在接受鲁豫的采访时说:“现在如果我再去看病的话,除了注重眼睛疾病的治疗,还会更加注重和他心灵的交流。”

在他看来,“过去看病更多关注人的病,较少关注病的人”。但是患者的疾病并不能割裂开其社会角色和心理健康来看,只有全面考虑到患者的情况,才能真正做到对症下药。

凯博文在《照护》一书中提出一种理想化充满人文关怀的医疗实践模式,医护与患者之间有充分的交流,也因此充满爱与信任。

在这种理想的医疗实践模式下,患者不仅能得到生理上的治疗,也能得到心灵上的关怀,因此医患双方能免于误会和嫌隙,彼此理解。

这是一种高度理想化的医患关系,如何实现?

在陶勇看来,这种理想化需要医患双方都做出努力,双向关怀。医生需要关注患者的心理健康和社会角色,患者也应考虑到医生的工作状态,不要向医生投入过高的心理期望,从而达到平衡。

“常常问题就在那里,之所以没有得到解决,是因为问题的双方都抱有同样的心态,希望对方先付出。如果都能把自己变成解决问题的主动方,问题就能迎刃而解。”

去年,陶勇上小学的女儿陶陶参加了《超级演说家·正青春 》。

在演讲的最后,她说:“我们应该想想,要用怎样的方式去看待医生,如果我们一直当他们是敌人,他们又如何为我们去战斗呢?毕竟我们共同的敌人只有一个,那就是疾病。”