作者丨张明扬

编辑丨吴酉仁

天宝十一载十一月,杨国忠接任去世的李林甫为右相和中书令,大唐政治进入杨国忠时代。

一、懂聚敛,是李隆基重用杨国忠的主因

杨国忠全面上位后的第一件事,就是彻底清算前宰相李林甫。

天宝十二载(753)二月,李隆基下令削去李林甫的官爵,子孙有官者除名并流放岭南、黔中,族人及亲信中有五十余人遭到牵连被贬。最能显示李隆基凉薄的是,他还命人劈开李林甫的棺木,取出其口中含珠,剥下象征荣宠的金紫朝服,改用小棺,以庶人之礼下葬。李隆基或许认为,没有毁棺戮尸,没让李林甫死无葬身之地,已经算是君恩浩荡了。

由于直接掌握了一部分兵权,杨国忠的权力比李林甫巅峰时期还要大。

李隆基为何将帝国托付给杨国忠这样一个中人之才?椒房之亲固然是一个原因,但论与贵妃的亲疏远近,杨家有的是比杨国忠更有血缘优势的人,真正飞黄腾达的却只有他一人。杨国忠的核心竞争力在于他的理财能力,或者说,聚敛能力。

天宝七载(748),当时还叫杨钊的杨国忠上书李隆基,说天下太平,连年丰收,各地的粮仓都装不下了,干脆让他们把多余的粮食都卖掉,换成布帛输送到长安来。这个藏富于国库的想法立即打动了李隆基,他马上批准执行。在短时间内,各地输送的布帛就挤爆了长安专门储藏钱帛的左藏库,不得已又加盖了几百间仓库。

天宝八载(749)二月,李隆基应杨国忠所请,带着百官去左藏库参观。盛世天子什么大世面没见过,但仍然被这“古今罕俦”的充盈府库震惊了,从此视杨国忠为理财奇才,并将挥霍无度当作帝国的美德。

李隆基如此渴求金钱,需要杨国忠的理财能力,除了供个人挥霍之外,还跟他热衷赏赐宗室贵戚有关。这其中自然也很有一些道理:他需要用钱去赎买统治集团内的忠诚,他对宗室的权力以及对外交往控制防范极严,但散财的尺度和魄力却也极大。

但最花钱的还是打仗。天宝时代,唐朝的军费开支相较开元中期增加了五六倍。在开边这个问题上,好大喜功的李隆基和热衷边事的杨国忠一拍即合。杨国忠完美契合了皇帝的开边偏好,又能搞来军费,对于此时的李隆基来说,再没有比杨国忠更对路的首席宰相了。

♦ 明代人绘唐玄宗像

天宝中后期,在李隆基直接或间接的推动下,唐帝国在数个战略方向都卷入了大规模战争。仅在天宝十载(751)这一年,唐帝国就打了三场大仗,更准确地说,是三场惨败。

第一战,征讨南诏。这场仗是剑南节度使鲜于仲通直接打的。由于剑南属于杨国忠的势力范围,杨国忠才是这场战争的幕后主导。唐军出师前,南诏王阁罗凤遣使谢罪,提出愿意归还所占领土,但鲜于仲通拒绝接受求和,继续挥师进攻,却在决战中惨败于阁罗凤,八万唐军几乎片甲不留,据说战死者就高达六万人,“仲通仅以身免”。战后,杨国忠讳败为胜,对李隆基封锁真相,甚至还堂而皇之地为鲜于仲通请功;而南诏一面将唐军战死者筑为“京观”——也就是一种用尸骨堆成的恐怖高冢——以炫耀武功,一面自知与唐朝交好再无可能,索性彻底倒向吐蕃。

第二战,安禄山征契丹。安禄山为邀功请赏于长安,投李隆基所好,在东北频频对契丹和奚主动出击。天宝十载八月,安禄山大军又一次远征契丹,不仅远来疲惫,又遇大雨,麾下的两千奚人骑兵还临阵倒戈,六万大军几乎伤亡殆尽,安禄山“独与麾下二十骑走”,马鞍中箭,鞋也丢了,狼狈至极。

第三战,怛罗斯之战。在安西四镇节度使高仙芝的率领下,总人数三万左右、以两万安西军为主体的唐蕃联军,经过七百余里的长途跋涉,在位于葱岭(今帕米尔高原)以北的怛罗斯,与以逸待劳的大食(即阿拉伯帝国)军队遭遇。大食军的人数可能高达十万,唐军凭借素质优势还是与对方难分胜负地相持了五天,但唐军盟友葛逻禄人突然反戈一击,与大食军前后夹击唐军,唐军全线崩溃,高仙芝带着数千唐军残部侥幸脱险。

李隆基或许也想效法曾祖李世民,成为凌驾四夷君长之上的“天可汗”或是内亚之主,但他的野心受制于“帝国过度扩张”的魔咒。这正如保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中的观点,对外过度扩张所耗费的资源超过了因此产生的潜在收益。所谓帝国的荣耀,不过是欲望的囚徒。

皇帝好大喜功,宰相逢君之恶,边将建功心切,诗人歌颂军功,在彼时的大唐边疆,皇帝、宰相、边将和诗人组成了一个自驱动的盛世军功名利链,日夜旋转,将开边大业次第推向国力极限,直至反噬盛世。杜佑在《通典》中一语中的:

“我国家开元、天宝之际,宇内谧如,边将邀宠,竞图勋伐。”在这样畸形的政治生态下,可以用和谈解决的边境争端被激化成了战争,规模不大的边境战争被升级成了生灵涂炭的大战。天宝十三载(754),七十岁的李隆基志得意满地俯视着他的盛世。这一年,帝国的户口统计结果为五千二百八十八万零四百八十八人,达到了有唐一代的最高峰。从数据上而言,天宝盛世已然超越了开元盛世。李隆基对高力士说:“朕今老矣,朝事付之宰相,边事付之诸将,夫复何忧!”相比李林甫时代,李隆基又老了几岁,无论是主观上的倦政情绪,还是客观上的精力衰退,他都不可能孜孜求治、事必躬亲。但倦政绝不等于放弃权力,也不等于无为而治,李隆基也试图在超脱于日常政治与掌控核心权力之间找一个平衡点。以此而言,“朝事付之宰相,边事付之诸将”并不是李隆基一时心血来潮之语,而是可以理解为他着眼于天宝时代后期而精心设计的政治架构。在这一政治架构下,右相杨国忠作为朝廷中枢的权力代表与边将掌控的藩镇军事集团互相制衡;而在边将这里,尽管东平郡王安禄山的东北边防军是帝国实力最强的军事集团,但以西平郡王哥舒翰为首的西北边防军作为唐帝国第二大军事集团,也可以制约、牵制安禄山。因此,作为天宝后期李隆基的两大宠臣,杨国忠和安禄山的激烈政治斗争固然是争权夺利之举,但背后也贯彻了李隆基互相制衡的政治意志。安禄山之所以敢与杨国忠这个当朝首相缠斗,至少有两大底气。第一,军事实力。安禄山的东北边防军是天宝末年唐帝国的第一大军事集团,在天下总共四十九万人的边军兵力中,安禄山一家就有十八万三千九百人,且安禄山军以对他个人效忠的胡人兵将为主,对长安政权本来就无多少认同感。更重要的是,李隆基时代的军事体制渐趋于“内轻外重”,唐军精锐集中在边境地区开疆拓土,而在内地特别是以长安为中心的统治腹地,军力部署却极其空虚,兵力不足且战斗力堪忧。倒不是说安禄山一定会凭借这支部队造反,而是说安禄山的超强军事实力确保了他在帝国政界的地位,“军功导向”的李隆基也势必更加倚重安禄山,以加大授权来换取盛世天子最渴望的武功。第二,李隆基与贵妃的宠幸。在安禄山看来,杨国忠的政治才能比李林甫差远了,最大的政治依托无非就是身为贵妃亲戚,陛下对他是爱屋及乌罢了。由此,安禄山的应对就是双管齐下。对李隆基,安禄山不断建构并强化胡人式的愚忠人设,表忠心怎么直白怎么来,和汉人的弯弯绕绕形成了错位竞争,令素来缺乏政治安全感的李隆基得以满足忠诚饥渴。参加朝会时,安禄山见太子不拜,还自称“只知陛下,不知太子”;李隆基调笑三百三十多斤的安禄山肚子大,问他肚子里装了什么,安禄山一本正经地回答“更无余物,正有赤心耳”,令李隆基龙颜大悦。对杨贵妃,安禄山则大打“亲情”牌,你杨国忠不就是贵妃家的远房堂哥嘛,那么我安禄山就做贵妃的干儿子。比安禄山小十六岁的杨贵妃很高兴地收下了这个义子,还让宫女给安禄山洗澡,模拟当时给婴儿祈福的“洗三”仪式。洗完澡后,又用锦绣包裹住安禄山,放在一个彩轿上抬着在御花园中巡游。从此,后宫都称安禄山为“禄儿”,授予他任意出入的权利。野史说,杨玉环和安禄山有私情,所谓证据很大程度上就来自洗澡事件,一笑了之即可。李隆基对安禄山的宠信也是带有笼络性质的,他放任杨贵妃收安禄山为干儿子,态度上至少是乐见其成的,希望用“皇家亲情”来缓解安禄山的忠诚危机。而杨贵妃呢,从史料上看,她与安禄山的关系甚至比与杨国忠还要密切,客观上配合了李隆基的羁縻之策。安禄山固然对唐帝国构成了某种隐患,但杨国忠更警惕的是安禄山对他右相之位的威胁。对此,杨国忠也做了三方面的政治布局。第一,反复预言安禄山必反。杨国忠从天宝十二载(753)一直预言到天宝十四载(755),将李隆基从付之一笑说到半信半疑。杨国忠绝不算什么吹哨人,他的预言更多是为个人权位所计,与其说防的是安禄山造反,不如说防的是安禄山入相。甚至可以说,安禄山某种程度上是被杨国忠“逼反”的:既然杨国忠说得连皇上都信了,那安禄山为生死存亡计,也就不得不做一些预留造反选项的开放性应对之策,这反过来又让杨国忠的预言看起来更有可信度,从而又进一步逼得朝廷的打压更加趋于显性,最终在各种“不得不”中和安禄山“联手制造”了“渔阳鼙鼓动地来”。当安禄山起兵的消息传入长安时,杨国忠甚至荒诞地有些“我早说了吧”的得意感,却不知死期将近。第二,联手哥舒翰反制安禄山。哥舒翰的西北边防军是仅次于安禄山所部的第二大军事集团,同为胡人边将的哥舒翰与安禄山又是武人相轻的政敌,是杨国忠天然的战略盟友。出于拉拢哥舒翰的考虑,也为了增强西北边防军与安禄山抗衡的实力,杨国忠助力哥舒翰以陇右节度使又兼领河西节度使,并赐爵西平郡王,至少在明面上形成了东西对峙的局面。第三,经营大本营剑南(蜀地)。杨国忠深知自己的软肋是兵权,尽管有了哥舒翰作为军事盟友,但直接掌控一支强军自然更能增加自身与安禄山斗法的砝码。杨国忠一直将剑南作为势力范围经营,不仅曾遥领剑南节度使一职,还在剑南军政两界安插了不少亲信。为了在剑南建立军功以增强自己的军政地位,杨国忠先后在天宝十载(751)和天宝十三载(754)策动了征伐南诏之战,但两次均遭惨败,不仅没有得到他希冀已久的军功,反而损失了本可用于参与平定安史之乱的“杨家军”,放大了杨国忠的军权劣势。天宝十三载(754)正月,安禄山最后一次到长安觐见。这让预言家杨国忠在李隆基面前大失颜面。上一年年末,杨国忠怂恿李隆基召安禄山入朝,他自负地认为,安禄山作乱在即,必不敢来。但安禄山应诏来了。他在华清宫对着李隆基泣不成声:“臣一个胡人,陛下宠擢至此,以至于杨国忠视我为大敌,随时可能置我于死地。”李隆基消了猜疑之意,又动了恻隐之心,此后一年多,无论是来自杨国忠还是太子李亨的“安禄山必反论”,他都置之不理。李隆基还一度想给安禄山解决他念兹在兹多年的宰相之位。但杨国忠从中作梗,以“禄山虽有军功,目不知书,岂可为宰相”为由打消了李隆基的念头,象征性地封了安禄山一个左仆射。安禄山大失所望,他隐约知道,自己与宰相这个位子已经擦肩而过,永无再见的可能了。天宝十三载三月,在长安已待了两个月的安禄山请辞回范阳,李隆基委托高力士为他举行了盛大的饯行仪式。李隆基问高力士:“安禄山走的时候情绪如何?”高力士回话:“安禄山怏怏不乐,一定是私下打听到拜他为相的动议被否决了。”李隆基震怒,严惩了涉嫌泄密的张垍三兄弟。揭发者就是嫉恨张垍得圣宠的杨国忠,他对李隆基说:“此议他人不知,必张垍所告。”我们无从得知,如果安禄山得到了宰相之位,是否就会放弃谋反之念,进而改变历史进程,但是,这至少是一个安史之乱爆发的重要变量,是一个开放性答案。从这个角度而言,杨国忠不仅通过“反复预言”,也通过彻底阻断安禄山的入相之路,与李隆基共同“逼反”了安禄山。很有可能,安禄山就是在此刻彻底坚定了起兵称帝的决心。他之前的种种不臣行径,多少可以解读为防御性自保行为。此前,起兵可能只是被安禄山视作危急时刻的选项之一,未必是野心勃勃之下的蓄谋已久。但安禄山知道,拜相无望不仅封死了他的权位上升路径,也表明他已经输掉了这场与杨国忠争夺李隆基宠信的战争,后续来自杨国忠的政治倾轧将一波强似一波,直至吞没他的东北三镇。此后,安禄山开始紧锣密鼓为起兵做最后的准备。第一步是,安禄山主动向李隆基请缨掌管全国军马最高管理机构,继而暗中将数千匹“健马堪战者”分开饲养,方便日后监守自盗,转移至范阳老巢。第二步是为收买军心及加强对军队的控制,,安禄山以军中有大量有功将士为由,要求李隆基授予自己打破常规自行提拔军官的人事特权,获准后,他一口气在军中任命了五百多名将军、两千多名中郎将。安禄山这两大起兵部署,之所以得到李隆基的痛快允准,除了信任以外,多少也是李隆基对安禄山拜相不成的补偿。在安禄山扩张军权的同时,西北的哥舒翰也为其部将论功,效仿安禄山大规模擢升军官。这很可能是哥舒翰与杨国忠两人针对安禄山的竞争性反制措施。安禄山布局了这两件大事,下面就是如何尽快安然从长安脱身的问题了。安禄山的辞归没有被李隆基劝止,杨国忠也无力阻遏放虎归山。安禄山行前,李隆基脱御衣赐之,他虽受宠若惊,但还是深知长安非久留之地,一得到皇帝的正式批准,就疾驰出关,乘船沿黄河东下。为了加快速度,安禄山命沿河纤夫待命,每隔十五里一换,昼夜兼程,所过郡县概不停留,以日行三四百里的速度直奔范阳,唯恐夜长梦多,李隆基会在杨国忠的唆使下改变主意。安禄山回到范阳之后,放开手脚做各项起兵准备。可以说,此时战争已无转圜余地。到了天宝十四载(755),唐帝国东北部已是战云密布,似乎只有李隆基一人仍浑然不觉,或者说,他已经陷入了某种现实扭曲力场。装睡也好,真睡也好,皇帝拒绝进入真实世界。但凡再有人声称安禄山谋反,李隆基就直接把这人绑了,送到范阳交由安禄山全权处置。这位盛世天子一生文治武功无往不利,人生经历可以概括为从一个胜利走向另一个胜利,成功史让李隆基从极度自信陷入自负,拒绝相信有人可以颠覆他亲手打造的盛世。基于本朝的历史经验,李隆基更忌惮自己有亲身经历的宫廷政变,而对从无成功先例的边将造反多少有些不以为然。而且安禄山是个胡人,在长安缺乏政治根基,与杨国忠和李亨都势如水火,李隆基不操心他有内外勾结、策划宫廷政变的可能性。天宝十四载二月,安禄山派遣副将何千年入朝,要求以蕃将三十二人取代汉将,李隆基不假思索地准奏了。安禄山完成了他的军队高层中的“胡人化”迭代——这些人只知大帅不知朝廷。前一年刚刚在杨国忠力荐下升任左相的韦见素断定,这次大举换将标志着“其反明矣”,力谏驳回安禄山所请,惹得李隆基极为不悦,连一向是反安急先锋的杨国忠都吓得“逡巡不敢言”。杨国忠深知安禄山圣眷未失,强硬反安不会得到支持,于是展现出了难得的政治妥协,拉着韦见素向李隆基建言:“有一个两全其美之策。安禄山一直想当宰相而不得,现在我们也想通了,只要安禄山愿意来长安,就遂了他的愿吧。当然,安禄山的三个节度使也别再做了,任命三个人各当一个。”李隆基一开始也认可这个方案了,连诏书都草拟好了,但转念一想还是留中不发,决定先派一个叫辅璆琳的宦官去范阳看看情况,“潜观其变”。但辅璆琳一到范阳就沦陷于安禄山的金钱攻势,回长安后盛赞安禄山“竭忠奉国,无有二心”。李隆基心里有了底,就对杨国忠等人说,安禄山这个人朕保了,就别再庸人自扰了,“朕推心待之,必无异志”。杨国忠愿意让安禄山入相,可以理解为一种“相忍为国”下的政治让步,也有可能是以退为进之举,先将安禄山调虎离山,再慢慢找机会对付。毕竟,政治阴谋是杨国忠的强项。但,天宝十三载初的安禄山或许还有入相之志,而天宝十四载初的安禄山已下了起兵的最后决心。覆水难收,即使李隆基下诏拜相,大概率也不会得到安禄山的积极回应。为了向李隆基验证自己的“预言正确”,想要快速“逼反”安禄山,是杨国忠做的最颟顸、最缺乏大局观的一件事。杨可能是大大低估了安禄山的军事实力,更预料不到日后的弃长安和马嵬驿之变。在杨国忠看来,安禄山起兵之际就是身败名裂之时,不怕他谋反,就怕他不反。四五月间,杨国忠在未掌握任何实质性证据的情况下,让京兆尹派人搜查安禄山的长安大宅。虽然没有找到任何有价值的谋反物证,还是逮捕了安禄山的几个门客,送到御史台大狱,问不出话便打死在狱中。安禄山“质押”在长安的长子安庆宗将这个消息密报给安禄山,安禄山忧惧失色,加快了起兵的进程。六月,宗室之女荣义郡主赐婚于安庆宗,李隆基下诏让安禄山进京观礼——这可是亲儿子的婚礼,安禄山竟称病不至,李隆基也就听之任之了。一个月后,安禄山上表朝廷,请求献马三千匹,每匹马配两个马夫,共六千人,由二十二个蕃将率领入长安。这哪里是什么送马,这是大唐版的特洛伊木马,怎么看都很像轻骑奇袭长安的意思。在河南尹达奚珣的劝谏下,李隆基终于有所醒悟,“始有疑禄山之意”,婉拒了送马之议。此刻,离安禄山起兵只有四个月了。(来源:腾讯新闻)

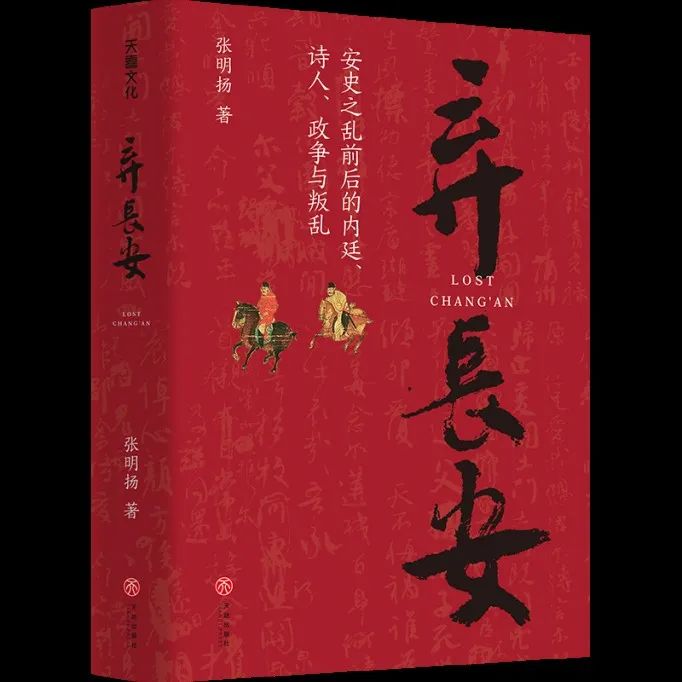

本文节选自《弃长安》,张明扬著,天喜文化出品,天地出版社2021年出版。原文较长,有删节。大小标题系编辑所拟。作者简介:张明扬,作家,历史写作者,阅读、研究和写作历史近二十年,著有《此史有关风与月》《天命与剑》《非常之人》《纸上谈兵》等历史作品。“人歌小岁酒,花舞大唐春”,最想穿越的时代是盛唐,为盛唐诗人门下走狗。