南京大屠杀惨案84周年祭。

84年来,每年的这一天,南京的道路特别拥挤。

因为有30万人要回家。

在浩劫中幸存下来的人,垂垂老矣。今年,时间又带走11位幸存者。

目前,登记在册的南京大屠杀幸存者,仅有61人在世。

他们还在陆续离去。

在国内,一些年轻人曾经质疑历史纪念的意义,嚷着“南京大屠杀和我有什么关系”。

在国际,几乎人人都知道二战中犹太人被血洗的历史,但很少人知道作为同等悲剧的南京大屠杀惨案。

从家国痛史到世界记忆,南京大屠杀被广泛认知是最近十几二十年的事。这中间,有一个外柔内刚的女子,值得每个中国人铭记:

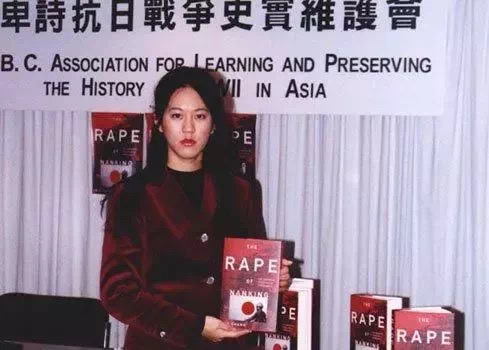

张纯如!

她以一己之力,改变了世界,让西方社会仿佛在一夜之间重新发现了南京大屠杀,让这段惨痛的过往成为全人类共同的历史。

没有她,世界或许不会记住南京大屠杀。

要论关系,张纯如和南京大屠杀其实隔得很远。

她是在美国出生成长的第二代华人。1968年,当她来到这个世界的时候,那场惨案已经过去了30年。

在遥远的美国,她对于中国的历史记忆,全部来自父辈、祖辈的讲述。关于南京大屠杀的历史,也是如此。

1994年,张纯如参观了在洛杉矶举办的一场小众的南京大屠杀图片展。

那些被蹂躏后惨遭杀害的女性,扭曲的身体,那些被斩首的男人,刀锋落下时,头还没掉落的瞬间,极大地冲击了她的内心。

父辈和祖辈讲述的遥远历史,突然变得如此真实可怕。

更让她感到真实可怕的是,这段堪比奥斯维辛惨案的历史,在西方世界的传播几乎是一片空白。

在那一刻,张纯如决心写一本书,告诉全世界,1937年的南京发生了什么。

但当她真正进入这段黑暗历史的时候,她才慢慢明白,自己将要面对的是什么。

张纯如花费大量的时间,在美国的档案馆阅读史料。

那些史料来自1937年身在南京的美国人的一手记录,有大学教授的书信、传教士的日记、新闻记者的报导和图片等等。它们静静地在档案馆里躺了半个世纪,几乎无人翻阅过。

阅读那些真相,让张纯如苦痛万分。

她经常泪流满面,有时气得发抖,有时感到快要窒息。

南京大屠杀的惨绝人寰,使得任何心智健全的人,在面对这段历史时,内心都必须承受极大的压力。

尽管像是隔了大半个世纪的陈年旧账,但南京大屠杀史料阅读起来仍像一部人类酷刑百科全书:

砍头、活焚、活埋、在粪池中溺淹、挖心、分尸、在肉体上浇硫酸、用军犬咬死、先奸后杀、剖腹取胎、割乳房、割生殖器、用刺刀捅入阴户、强迫受害者当众乱伦、日军奸淫妻子逼令丈夫观看……

张纯如后来说,在写作《南京大屠杀》期间,每天都接触到大量的日军暴行历史文档,精神上受了很大的创伤,常患失眠和忧郁,掉了很多头发,成书时体重锐减。

1995年夏天,张纯如只身来到南京,进行了长达20多天的实地调研和采访。

在南京期间,她一遍遍重访当年惨案发生的遗址,对幸存者进行口述和摄像。

她无数次让自己沉浸到当年的情境之中。

她说:“南京大屠杀是南京这座城市一道难以愈合的精神创伤,它深沉而痛楚,多年来一直隐藏着南京居民被压抑的恐惧和仇恨。”

当年陪同张纯如在南京调研采访的杨夏鸣教授,后来回忆说,张纯如有着强烈的正义感和对大屠杀幸存者所表现出的深深的同情。

张纯如采访过的大多数大屠杀幸存者,居住条件和生活水平都很差。她感到震惊和难过。她发自内心说,她想去学法律,将来代表这些人与日本打官司,争取赔偿。

每次采访结束时,她都给幸存者留下一些钱。

两年后,1997年,张纯如的书《南京大屠杀》在美国出版。

写作的过程,对她是一种漫长的煎熬,为了鼓励自己写下去,她在书房内抬头可见的地方贴上日军大屠杀的照片。

但实际上,张纯如完全可以不触碰这么“负能量”的题材。她出身良好,父母均为美国名校理工专业教授。她自己极具写作天赋,正当大好年华,写作计划已获得基金会的资助。

她真的没有义务牺牲自己的精神状态,来操作这样一部沉痛的书稿。

如果说有,那就是她作为一个历史写作者的良心与责任感,在推动她作出这个决绝的决定。

她说过:“每个人都会死两次——一次是肉身的死亡,一次是在他人记忆中的消失。当故事就此失传时,我忍不住流泪。”

当她重新遇到这段被世界遗忘的痛史,那些已经死过一次的遇难者,她决心“将这些遇难者从遗忘中拯救出来,替那些喑哑无言者呼号”。

忘记大屠杀,就是第二次屠杀。

她不忍见30万遇难者再死一次。

▲张纯如(左三)与南京大屠杀幸存者夏淑琴(左二)合影。

幸运的是,她的书成功了,她的努力没有白费。

《南京大屠杀》甫一出版,就成为当年的畅销书,连续三个月攀上《纽约时报》畅销书排行榜。之后被译成15种语言,畅销全世界,除了日本。

不仅如此,张纯如还连续不断就南京大屠杀惨案在媒体上发表舆论,教育西方人,使得这一长期被遗忘的历史惨案变得广为人知。

她的书引起美国白宫的关注,白宫专门购进数册,供领导人阅读。

随后,美国国会在1998年通过一项谴责案,要求日本认真反省历史。

在美国华人和犹太人的聚集地加州,当地议会同年做出了修改有关教科书条款的决议,要求加州地区使用的历史教科书增加日军南京大屠杀的内容。

历史学大家章开沅说,在让英语世界国民愿意去了解南京大屠杀这点上,我们三个教授(指唐德刚、吴天威和章开沅)加起来也不如一个小姑娘。

而“小姑娘”张纯如在写完《南京大屠杀》后,终于给自己、给历史一个交代:

这一年,她还不到30岁。

张纯如的书,让全世界陷入反思与自责:为什么几十年来,世界舆论对这一惨绝人寰的事件如此漠然,甚至忘却?

只有日本的反应是暴跳如雷。

长期以来,南京大屠杀之所以不被世人广泛知晓,除了因为大部分受害者对过去选择沉默外,更重要的原因在于日本对这一事件的态度。

张纯如在书中说,直到她写作的1997年,“日本作为一个国家仍然试图再度掩埋南京的受害者——不是像1937年那样把他们埋在地下,而是将这些受害者埋葬在被遗忘的历史角落”。

现在,张纯如让这一事件在全世界传播,一直致力于否认南京大屠杀的日本右翼首先坐不住了。

日本驻美大使齐藤邦彦1998年4月在华盛顿举行记者招待会,大肆攻击张纯如的书,说这是一本“歪曲历史的书”。他还运用日本右翼分子的所谓“研究成果”来否定张纯如的研究成果。

在日本右翼分子眼中,南京大屠杀是中国政府耍的花招,中国策划了这场世界规模的情报战和思想战,目的是要将日本驱逐出国际社会。

日本越是掩饰南京大屠杀,张纯如就越要揭开他们的盖子。她之后多次参加关于日本侵华的纪念活动,并在许多场合公开发表演说,反击日本右翼的荒谬言论,向世人传递历史的真相。

她成长为一个维护历史真相的斗士。她对日本人面对历史的态度,深感失望与伤悲:

我凝视过幸存者的双眼,倾听过他们的故事,说他们的故事是编造的,真令人难以置信。正是这种扭曲的思想,导致了大屠杀的发生。日本人应该去听听他们自己军人的话,看看这些幸存者的双眼。

与此同时,她不断接到威胁电话,甚至收到日本右翼势力寄来的子弹。

“我不想让那么多人的生命从此灰飞烟灭,所以我写了这本书。真正困扰我的是日本的强硬势力,他们想让这段历史消失,这是对遇难者的侮辱。”她说。

同为发动二战的轴心国,日本与德国在战后的反思,走上了两条截然不同的道路。

早在1970年,在华沙,时任西德总理勃兰特,在“华沙起义纪念碑”的台阶上下跪。

其实,希特勒当政期间,勃兰特本人的政治态度是反纳粹的,二战后,他本可以自豪地撇清历史责任。但他没有这么做,他代表他所属的整个德意志民族,向曾经被野蛮屠杀的犹太民族,下跪致歉,全面赔偿。这也使得德国人在战后得到了国际社会的谅解。

日本在战后也积极反思,但他们从不反思战争的前十年,仅仅反思最后的四年:为什么会莫名其妙偷袭珍珠港,为什么当年会蠢到与美国为敌,为什么那样的不自量力以致战败收场?

战后,日本人满脑子想的,都是他们认为必胜的这场战争没有打赢,他们想要构建的大东亚共荣圈没有形成,他们想要称霸亚洲的意图最终破灭。

这就是日本人所谓的战后反思。

为战败反思和为罪恶反思,根本就是两回事,但日本人毫不掩饰他们对前者的痴迷,对后者的无视。

对此,张纯如尤其愤怒。无论在书中,还是在公开演讲中,她都一再强调,日本只有通过正视历史,才能够与本民族过去的恐怖行为一刀两断。

张纯如曾与日本驻美大使在电视上公开辩论,她厉声质问日本人为什么至今不敢明确承认南京大屠杀并做出认真的道歉。她说:

由于日本侵略中国,有1900万至3500万中国人死亡,日本还强迫数以万计的韩国妇女和亚洲其他国家的妇女充当日本军队的性奴隶,这些事实在美国鲜为人知。这些战争罪行在中国人民以及亚洲其他国家人民的心中留下了巨大的心理伤痕。

中国人民对日本从未向中国做过明确和真诚的道歉一事实深感痛苦。我认为,真诚道歉不是一个人或政府在压力下所做的不情愿的道歉,真正的道歉是从内心深处感到他必须这么做。

张纯如深知,在特殊的时代环境和文化氛围之中,一个国家和政府,总能够将貌似合理却又有悖人性的危险观念兜售给它的国民,即便是天性善良的青少年,也很容易被塑造成高效的杀人机器和冷酷的战争狂魔。

人类文明,比我们想象的更加脆弱不堪。

通过南京大屠杀惨案,张纯如一次次探究人性之渊:

回顾人类的千年历史,有一点非常清楚,那就是战争期间的残忍暴行并非一个种族或是一种文化的独有现象。文明的外表似乎过于单薄,人们能够很容易地将其撕去,特别是在战争的压力下更是如此。

而如今,我们回看南京大屠杀的历史与现状,不仅要一再感叹人类文明的脆弱如纸,而且会严重质疑正义公道、好人好报、恶有恶报等朴素的真理是否存在。

这一些让人绝望的念头,张纯如没有写出来。但我相信她生前,内心肯定一次次被它们碾压过。

卷入南京大屠杀惨案中的人,命运让人压抑。

在日本,大多数参加过南京大屠杀的老兵,终其一生未曾忏悔。有个别良心发现者,站了出来,结果成为日本全民公敌。

东史郎曾参与南京大屠杀,1946年作为战俘被遣返回日本,40年后,他公开了他的《阵中日记》,以亲身经历揭露南京大屠杀等侵华日军暴行。晚年,他曾七次来到中国谢罪。

然而,一个忏悔赎罪的灵魂,在日本显得那么的孤独。他持续受到日本右翼分子的骚扰、恐吓和威胁。在他日记中出现的其他老兵,向法院起诉东史郎侵犯其名誉,东史郎连连遭遇败诉。

在中国,正如张纯如所见,绝大多数大屠杀幸存者余生凄凉,痛苦度日,无论身体还是精神,均饱受摧残,很多人生不如死。

当年,远东国际军事法庭审判之后,正义没有得到充分伸张,大屠杀幸存者长期处于失语与失忆的氛围中。尤其是女性幸存者,她们明明是战争的受害者,余生却经历了犯罪感、羞辱感与自我厌恶感的交叠折磨。

许多幸存者陷入了深度的自责与孤独当中。他们为失去亲人而内疚,为自己“偷生”而内疚,为目睹了暴力与仇恨却无能为力而内疚,为没有自杀而内疚。这种心理创伤,终生无法治愈。

当那些曾肆意蹂躏中国人的日本老兵,享受着日本政府的军队养老金和其他津贴时,成千上万的大屠杀幸存者却默默忍受着贫困、屈辱的生活,长期承受着肉体和精神上的双重痛苦。

在德国,曾在南京大屠杀中挽救了无数中国人生命的纳粹党员拉贝,因为谈论和宣传日军南京暴行,回国后遭到两名盖世太保的逮捕和审讯。

好不容易熬到二战结束,他又因为纳粹的背景,再次遭到逮捕和审讯,卷入旷日持久的“非纳粹化”运动,被打入另册。在这期间,他一家挤住在一间小屋子里,忍受着饥饿和寒冷。他的精神几乎崩溃,他在日记里写道:“在南京,对于数十万人来说,我是菩萨,可在这里,我是贱民,是无家可归的人。”

个体在历史面前,如此不堪。张纯如是《拉贝日记》重见天日的关键人,她对拉贝的遭遇肯定刻骨铭心。

在美国,1941年5月14日,曾被避难的南京女性当做“活菩萨”的魏特琳,在家中关闭了门窗,打开厨房的煤气,自杀了。这一天,距离她离开中国正好一周年。

由于长期面对日本士兵的纠缠,目睹太多丧失人伦的惨案,魏特琳患上了严重的抑郁症。在友人的极力劝说下,1940年5月14日,她从南京回国治病。

谁知道,她终究无法躲过梦魇,选择在离开中国一周年这个特殊的日子,结束自己的生命。

张纯如说过,她最崇拜的人,正是魏特琳。她曾无数次阅读魏特琳的日记,读到泪流满面,浑身产生痉挛性反应。

可谁又知道,2004年11月9日,年仅36岁的张纯如,选择了与魏特琳一样的归宿。

她独自开车到郊外,坐在车内,用一把手枪结束了自己的生命。

此时,距她完成《南京大屠杀》7年左右,而她正在撰写一本关于日军虐待战俘的新书。

跟魏特琳一样,在接触南京大屠杀之后,张纯如患有严重的抑郁症。她在遗书中写道:

在过去的几周里,我一直在为生或死的决定而纠结……我之所以这样做,因为我太软弱,无法承受未来那些痛苦和烦恼的岁月。每一次呼吸都变得更加困难……就好像正在溺毙于汪洋大海之中。

美国《侨报》在悼念张纯如的文章中说:

她想撑起整个的天空,但她的战场无涯,敌人难数,而她个人的体力精力有限,当到达心理负荷极限时,她牺牲了自己。

天公不语,历史残酷。

唯有热泪奠孤魂。

全文完。感谢阅读~

张纯如:《南京大屠杀》,谭春霞、焦国林译,中信出版社,2013年张盈盈:《张纯如:无法忘却历史的女子》,中信出版社,2012年杨婷婷:《论张纯如<南京大屠杀>人道主义内蕴》,《太原师范学院学报》(社会科学版),2016年第3期杨夏鸣:《倾情注翰墨,笔端揭真相》,《南京史志》,1999年第1期张宪文编:《南京大屠杀全史》,南京大学出版社,2012年