作者丨常书鸿

编辑丨吴酉仁

编者按

除自然环境造成的损伤与外国探险者的购买掠夺之外,敦煌莫高窟在近代还遭遇过多次大规模的人为破坏。如清朝同治年间发生过“白彦虎火焚千佛洞”;1921年数百名白俄残兵被监禁安置在莫高窟内,导致千佛洞的壁画与佛像损坏甚多;1941年又发生了军阀马步芳部进入莫高窟掘经寻宝的事件。

虽然早在北洋时代,当局便已知晓莫高窟的文物价值和艺术价值,但真正有效的考察与保护,却迟至1940年代才启动。其中,由王子云担任团长的“教育部西北艺术文物考察团”,于1941年对莫高窟进行了调查与拍照。1942年,中央研究院又组织了有劳幹、向达等学者参与的“西北史地考察团”前往敦煌,对莫高窟、榆林窟和敦煌周边古遗址进行了调查。这期间,还发生了张大千率私人团队前往敦煌,“剥去(壁画)外层”、在壁画上题字“蜀都张髯大千”、“临摹之时,于原画任意钩勒(编者注:指以透明纸覆盖在原壁画上以颜料直接描摩),梯桌画架即搁壁上,如何损及画面,毫不顾惜”、“大刀阔斧,将宋元壁画砍去”之事(以上引用皆系目睹此事的向达所述),引起学术界颇多异议。

此番敦煌保护工作的标志性成果,是于1944年正式成立了敦煌艺术研究所,以常书鸿为首任所长。本文便是常书鸿1943年率同仁赴敦煌筹备研究所期间,为千佛洞修筑首道保护墙的一段回忆录。图注中的补充说明文字,系编辑所增。

正文

1943 年 3 月 24 日,我们 6 个人(注:指常书鸿、李赞廷、龚祥礼、陈延儒、辛普德与刘荣曾)盘坐在千佛洞中寺破庙的土炕上进晚餐。我真有点不习惯盘腿而坐,而会计老辛却坐得非常自如。

我们到的这天,正值敦煌县城前天受到军队洗劫,全市罢市,什么也买不到。从老喇嘛那里借来的灯,是用木头剜成的,灯苗很小,光线昏弱;筷子是刚从河滩上折来的红柳枝做成的;主食是用河滩里咸水煮的半生不熟的厚面片;菜是一小碟咸辣子和咸韭菜。

这是来敦煌的第一顿晚餐,也是我们新生活的开始。

我的秘书,原来是天水中学的校长老李,久患胃病,经过旅途的疲劳颠沛,终于病倒了,躺在土炕上呻吟。另一个同事提醒我,教育部临行给的那点经费,因为另外请了三位摄影专家,他们从重庆乘飞机就花了我们整个5万元筹备费的三分之一,加上我们来时一路上的开销,现在已经所剩无几了。

这里物资昂贵,有钱也买不到东西。千佛洞孤处沙漠戈壁之中,东面是三危山,西面是鸣沙山,北面最近的村舍也在 30 里戈壁滩以外。在千佛洞里除我们之外,唯一的人烟是上寺一老一少两个喇嘛,下寺一个道人。因此,工作和生活用品都得到县城去买,来回路程有八九十里,走戈壁近路也要七八十里。

而我们唯一的交通工具是一辆借来的木轮老牛车,往返至少一天一夜。

♦ 住在莫高窟的道士王圆箓(1851-1931),1907年斯坦因拍摄。引自国际敦煌项目(IDP)

在万籁俱寂的戈壁之夜,我被这些牵肠挂肚的难题所困扰,思前顾后,深夜难寐。半夜时分,忽然传来大佛殿檐角的铁马铃被风吹动得叮当作响的声音。那声音有点像我们从安西来敦煌骑的骆驼铃声,只是比骆驼铃更细脆而轻飘。渐渐,大佛殿的铃声变轻了,少了。我迷迷蒙蒙好像又骑上骆驼,在无垠的沙漠上茫然前行,忽而像飞天一样长了翅膀,在石窟群中翱翔飞舞,恍惚间,又梦见头上坍下一大块壁画,压在我身上……

我从梦中惊醒,看见窗外射来一缕晨曦,已是早晨 7 点多钟了。我起身向着石窟走去,只见一夜风沙,好几处峭壁缺口处,细黄色的流沙 像小瀑布一样快速地淌下来,把昨日 444 窟上层坍塌的一大块崖石淹没了。有几个窟顶已经破损的洞子,流沙灌入,堆积得人也进不去了。仅南区石窟群中段下层洞窟较密的一段,至少有上百个洞窟已遭到流沙淹埋。

后来,我们曾请工程人员计算了一下,若要把全部堵塞的流沙清除,光雇民工就需要法币 300 万元。我一听,吓了一跳,教育部临行给我们的全部筹建资金只有 5 万元,何况已经所剩无几,叫我们怎么雇得起呢?

沙是保护石窟的大敌,一定要首先制服它。眼前最紧迫的问题是没有经费雇民工,这些积沙如何清理?虽然生活工作条件异常艰苦,但工作人员情绪都很高。大家想了不少主意,后来,我们从易喇嘛那里听说过去下寺王道士曾用流水冲沙的办法,于是我们便试着干起来。用绳索拉着木板刮沙,然后再用渠水将积沙冲走,把下层被沙埋的洞窟清理出来。

♦ 莫高窟前的溪流,李约瑟1943年拍摄,引自国际敦煌项目(IDP)

因为这里原来是无人管理的废墟,三危山下和沙滩边的农民已习惯于把牛羊赶到千佛洞来放牧。当我们来到时,春草在戈壁上尚未生出,老乡们赶来的牛羊经过沙漠上的长途跋涉又渴又饥,只有拼命地啃为数 不多的几棵杨树的皮。我再三向牧民交涉,但他们没有办法使饥饿的牛羊不啃树皮。为了加强管理,保护树木以防风沙,我们计划建造一堵长达两公里的土墙,把石窟群围在土墙里面。

我把这一计划向敦煌县陈县长提出,并希望得到他的协助。这位县太爷听我讲完,顿时哈哈大笑起来。他挖苦地说:“你大概是书读得太多了吧,真是一个书呆子!”我听了十分生气地对他说:“这并不是笑话,这是急待解决的问题,否则石窟的大量民族宝藏日夜受损失,难道就听之任之?”他看我生气了,也严肃地对我说:“教授先生,这里可不是湖北和你们浙江,我们是在敦煌千佛洞鸣沙山的脚底下,这里满是沙、沙、沙,叫我哪里弄土去?没有土怎么筑墙呢?尤其是一堵六尺高近三里长的墙,这简直比修万里长城还要难。我的教授先生,实在没有办法!”

“没有办法。”这句话像当头一棒,我惘然若失地回到千佛洞。回来的路上,我拖着沉重的脚步,走得口干舌燥,便一屁股坐在沙丘上,用手掏着沙丘。沙、沙、沙!真是掏不尽的沙,竟没有一星土。细细想来,也真像姓陈的县长讲的,哪里来的土呢?可是,难道就这样束手无策,无所作为吗?

一定要把墙筑起来!

♦ 常书鸿提到的“陈县长”,全名陈冰谷。1940年代曾为考察敦煌的学者们提供过相当多帮助。截图中的红线部分(点击图片可放大),系学者向达对陈冰谷的一段回忆,内中称:“最麻烦的是替那些作研究工作的人,当油盐柴米的差事。……这些人那一份青菜萝卜的穷家,也就烦劳敦煌县县长当了。现在敦煌县县长是陈冰谷先生,他为人极其诚恳。每次送菜蔬的时候,总在那里替这些人打算:‘他们不要吃得太清苦了吧,也得多送一点肉吧。’既然当差,自然还得报账,交发票收据。于是替每个人都立一本账,每一次这些人进城,便请他们过目核算,签一个字。自古以来,县长是亲民之官,如今却添上了一桩,替穷秀才当管事先生。我不知道冰谷先生在那一生里欠这些人的账,今生却要这样的还。南无阿弥陀佛,真是罪过!”见向达《唐代长安与西域文明》,商务印书馆2015年版,第740页。

从县城回来不久,一天,这个寂寞空荡的千佛洞,忽然驶来几辆大马车。马车上装着锅灶、柴火、碗筷、油盐酱醋等什物。这是怎么回事?上寺的老喇嘛告诉我说:“再过三天就是农历四月初八了,这是佛祖诞生的日子,也是千佛洞一年一度的大庙会。那可是人山人海,热闹非凡的大节日呢!”

“人山人海的大节日!”开始我不大相信,但果然来的人越来越多了。赶庙进香的人们络绎不绝地拥向了千佛洞。这些人先是住进上、中、下 3 个寺院,后来 3 个寺也容不下了,南北两边的石洞窟中也住进了人。还有不少老年人住在洞窟前的树林中。

一次,我到下寺来,偶然发现两家饭馆正用沙土筑起一堵小围墙,作为买卖小店。我心里一震,赶忙过去观看。只见他们用沙土加上水,然后夯实,小墙便筑起来了。我急忙向他们打听,像这种办法,能否在千佛洞打一堵长围墙。老乡告诉我,千佛洞的水,含碱量很大,夯实了,完全可以作墙。老乡的话使我高兴得差点像小孩子一样跳起来。真是“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”了!修围墙的计划又在我脑海升腾。我仿佛看到一堵围墙已筑起,驯服的流沙被阻在墙外。

♦1934年,未竣工的莫高窟九层楼,斯文·赫定拍摄,引自国际敦煌项目(IDP)

庙会期间,真是车水马龙,熙熙攘攘,一派节日盛况。但随之而来的是秩序维持和石窟保护问题。虽然县里出了“布告”,也无济于事, 结果洞窟搞脏了,树林中不少树皮和枝丫都被牲口啃得一团糟。

我们坚持让这位“县太爷”来此看一看情况,采取措施,并趁此机会,再次提 出修筑围墙的问题。县太爷果然也来了。我把老乡修土墙的情况告诉了他,并说:“修墙一方面是今后防止游客破坏,一方面是防风沙侵蚀。如果不修墙,继续损坏下去,责任理应由县里负。”这一来,县太爷怕负责任,勉强同意派人来研究修墙计划。这位“县太爷”还答应由县政府和敦煌艺术研究所联合发出布告,宣示敦煌莫高窟又名千佛洞已正式收归国有,并保护千佛洞、禁止放牧牲口和私自进洞窟等。修墙的计划总算有了一线希望。

♦ 1948年12月11日,常书鸿在《大公报》刊文《从敦煌近事说到千佛洞的危机》,内中提到,为支持研究所的工作,敦煌县长陈冰谷曾于1944年“发动地方民工,开了一条直达千佛洞的汽车路”。

农历四月初八的庙会过去了,香客们纷纷离去,千佛洞又恢复了往日的寂静,只有那些被啃过皮的树木裸露着白花花的伤痕。

在我们催促下,县里果然派来一个负责工程建设的科长。他打了一下算盘说,一个 2 米高、2000 来米长的土夯墙,要 2.7 万个工,至少需 要 2.7 万元,加上材料、工具等不能少于 3 万元。以每天 300 人施工,需 3 个月竣工。但我们手中只剩下 1000 余元了,还要维持生活,等教育部汇款来,更要一段时间(我们一到敦煌就打电报要求汇款,至今 3 个多月无回音)。最后决定缩小规模,只修一个 1000 米长的墙。我们火速拍电报给教育部,希望立即拨款修墙,回电说同意筑墙,款随后汇,但我们等了一个月,仍无音信。这时已进入夏季,往南山挖金沙的人都要经过千佛洞。他们的驴马牲口,便在夜间放牧,继续糟蹋林木庄稼。更严重的是,这些人任意在洞中居住往来,煮饭烧菜,对石窟艺术作品损坏不小。我们只有 6 个 人,顾此失彼,无法照管,因此,修筑围墙是刻不容缓了。

我又找到县政府,提出先由县里借款动工,汇款一到便还账。那个陈县长,这次竟意料不到地满口答应。他说:“我也认为必须赶快把围墙修起来。款子的问题,现在正是青黄不接之际,鄙县也很紧张。但部里的款子久汇不至,为了公事,鄙人有个解决办法。你是个书呆子,暂不要管这些人。由县里想办法雇人、备粮、备柴、备车等等。至于经费,等部里款子寄到后,咱们再来算账,不要忘记包括你的‘大作’ 在内。”

他的突然慷慨使我既意外又怀疑,但事情已到了走投无路的关 头,也只好由他一手包办了。我最后也答应了送他一张千佛洞风景画为酬谢。

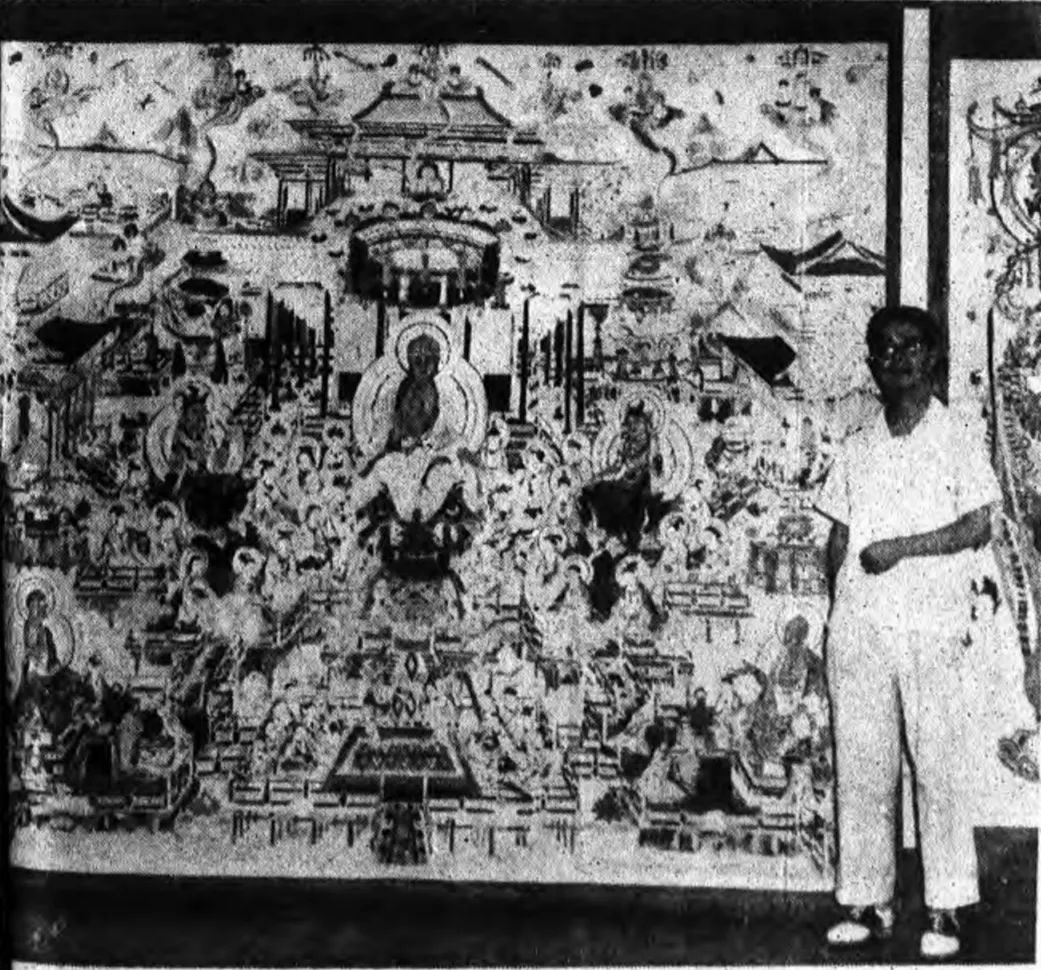

♦ 常书鸿与敦煌唐代壁画,国民政府行政院新闻局1948年摄

十来天以后,县里派来 1 个科长、1 个科员和 5 个警察,还有 100 多个民工,随即粮食、柴草等也都运到千佛洞。经过 50 多天的施工,民工们起早贪黑,终于即将完工。不料,最后几天,忽然出现民工逃跑的事。我一了解,才知道了真相。原来这些民工都是县太爷派的公差,没有任何报酬,民工用的粮食、柴草都是各乡民工自备。有些乡村收成不好,被派的穷苦民工带的粮少,吃不饱,活又累,实在饿得难熬,只好逃回去。这消息使我大吃一惊。

第二天我赶进城去质问姓陈的县长。这家伙便支支吾吾地搪塞起来,什么“你说得有道理,但我们是个穷县,借不出钱呀”,“老百姓对千佛洞老佛爷很虔诚,给千佛洞修墙是好事呀”等等。我对他说:“你要把每个民工的姓名、住址造一个花名册,钱一汇到,便把报酬送还他们。”但使我内疚的是,这桩心愿始终因这笔钱未汇来而未能实现。

不过,当时这堵千米土墙,的确对保护洞窟和林木起了很大作用。(来源:腾讯新闻)

♦ 1949年1月7日,常书鸿在《大公报》刊文《从敦煌近事说到千佛洞的危机》,回顾研究院在敦煌文物保护方面的成绩,内中提到:“研究所在这三五年来,保管方面显著的工作,是三十三年□(编者未能辩读清楚)年间造了一条长达九百六十多公尺的围墙,把主要的石窟树林,及中下二寺均圈在围墙里面。”

本文节选自《愿为敦煌燃此生:常书鸿自传》,天地出版社2021年出版,有删节。作者简介:常书鸿(1904-1994),油画家、敦煌艺术研究家。1942年参与筹备敦煌艺术研究所并担任首任所长。