这两个作品完成之后,我记得我对嘉佳和豆豆说:“你们一定要记住并珍惜这个时刻,你们能创造出如此具有创造性的作品,并不是因为画得有多好,技法有多高,而是在这一刻你们是如此地想要去表达。”

大家好,我是开开,现在是一名独立出版人。2019年我创立了自己的工作室,名字叫SHU SHU。

我给它的定义是打造与成长相关的独立出版和产品设计。简单来说,我就是一个带孩子做书的人,我的作者是一群4-14岁的孩子,而我就是他们的编辑和主编。

我想先跟大家分享我们今年最新完成的一个故事,叫《这样的我》,它来自于一个九岁的女孩至柔。

这本书有正反两个封面,从左边的封面看起,是至柔画的现实中的自己遇到的种种困难。再从右边的封面看起,是至柔想象中的自己,她想象自己战胜了生活里所有的困难。

我们先从至柔现实中的自己开始看。至柔在现实中觉得自己是一个乖乖的,像布娃娃一样的女孩。

男生会当众嘲笑她,她却什么也不敢说。

她的好朋友被欺负了,她也不敢上前帮忙。

每次爸爸妈妈吵架,她都觉得天要塌下来了。

在她伤心的时候,她甚至不好意思向朋友倾诉她的心事。

有时候她很想得到妈妈的尊重,但是她什么也没有对妈妈说。

她很不喜欢这样的自己,她常常会想,“我为什么是这样的我?”

一天,奶奶对着她说:“哎,女孩真是没用。”

然后我们再从想象中的她开始看。她想象自己变成了一个超级无敌的女孩。

她可以对骂她的男生大声地说“不”了,她的同学在一旁说“你好厉害”。

她也有勇气去赶走欺负她朋友的人。

在爸爸妈妈吵架的时候,她也敢大声地说“请不要在我面前吵架了”。

她愿意跟朋友分享她伤心的事情,说完她觉得好像没有那么难过了。

她也会跟妈妈说,请妈妈以后尊重她。

她躺在草坪上,然后说:“我好喜欢这样的我”。

但是这本书,看到这里,再次来到中间的对折页,把这个对折页打开,她说:“原来这一切都是一个梦”。

做这本书的契机其实就是故事里的这幅画面。因为真的有那么一天,至柔用一种特别稀松平常的语气对我说:“开开你知道吗,我的奶奶说女孩没什么用。”

我听了之后心里特别震惊,我很难想象这是一个九岁的女孩说出来的话,而且还是在2020年的北京,但是我还是用一种平静的语气跟她说:“至柔,你没有错,你特别有用,可能出错的是你奶奶的想法和观念。”

平日里,至柔是一个特别善良的女孩,非常乐于帮助和照顾大家。和她聊天的时候,我会问起她生活里的一些琐事,她也很愿意跟我分享她遇到的一些困难。

就像故事里说的,有些男生会当众嘲笑她,爸爸妈妈吵架的时候她感到非常害怕。她跟我说这些的时候眼睛里含着泪,我听着感同身受,因为我觉得我们每个人在童年都或多或少有过类似的经历,然后我也同样含着泪跟她分享了我童年的一些往事。

我觉得在那个时刻,我不是一个成年人,至柔也不是一个孩子,我们是在平等地交流着我们共同拥有的情感。最后我问至柔:“面对生活里这些你觉得无法跨越的困境的时候,你想没想过要改变它?”至柔点点头说:“想。”

于是,我们就开始了这个故事。

虽然这个故事最后停留在一个梦境之中,但是我跟至柔说:

“改变的力量不会像魔法一样,一下就出现在我们身上,但是你写下这个故事,做完这本书,改变的力量就会像种子一样埋在你的身体里,早晚有一天你会成长为一个更勇敢更有力量的女孩。”

至柔做完这本书之后,她已经敢勇敢地跟那个嘲笑她的男生说“不”了,她也开始愿意跟妈妈分享她的心事。

而至柔的妈妈看完这本书后,也有了要去改变的勇气,她跟我说:“或许至柔之前的委屈和压抑,我不是看不到,而是选择了不去看,女儿的书也让我开始学着去改变了。”

▲ 《这样的我》后采视频(开开摄制)

记录下这样的故事,做这样的书,就是七八年的时间里我带着孩子们做的事情。七八年其实只是一个时间的跨度,在这期间,我经历了生育,成为了一个妈妈。

成为妈妈让我可以更平等地去看待孩子,我发现孩子的想法并不是幼稚的,他们只是还没有学会如何丰富地表达,我想通过做书的方式把他们浩瀚的世界呈现出来。

很多人会问我说,你跟孩子做书,跟他们一起工作,是一种什么样的感觉?我最近常常跟朋友提起一本书叫《编辑这种病》。

▲ 见城彻 著 浙江大学出版社 2020年3月

这本书的作者见城彻,是日本一个非常有名的畅销书出版人,他在这本书里记录了他跟他的作者们交往的日常点滴,他的作者都是像坂本龙一、北野武这样的大明星。

他书里有一句话,我特别感同身受。他说:“身为编辑原本就得有与他人分享感动的热情。”虽然我不像见城彻有那么厉害的作者,但是我跟孩子们在一起,我给孩子们做书,我同样能体会到那种人与人之间的交心,以及孩子们的故事带给我的感动。

这是七年前我带第一个孩子做的第一本书,叫《变成种子的小孩》,是一个关于渴望陪伴的故事。

嘉佳的妈妈特别爱看手机,无论走到哪都要看手机,所以嘉佳就很郁闷地站在一旁。

有一天妈妈走进嘉佳的卧室,发现嘉佳变成了一颗很脆弱的种子。

然后妈妈开始哇哇大哭。

这时候,门里走进来一个神秘人。

神秘人对妈妈说:“你只要每天陪她说话,给她浇水,种子就可以变回小小的嘉佳。”

她妈妈就开始辛勤地给种子浇水,种子长出了小苗。

但是,一星期后妈妈又开始看手机了。

第二天,嘉佳妈妈发现小苗枯萎了,又哇哇大哭。

然后神秘人又来了,这次是从窗户进来的。

他对嘉佳妈妈说:“你必须彻底地放弃手机,种子长大后才能变回嘉佳。”

妈妈这次就特别认真地浇水,说:“小苗小苗快长大!”

然后小苗就慢慢长成嘉佳的样子了。

最后,妈妈再也不玩手机了,高高兴兴地和嘉佳去玩了。

这个故事是当时还只有六岁的嘉佳创作的。这是我和嘉佳的两张合影,左边是我和六七岁的嘉佳去看展,右边是我和十三岁的嘉佳站在abC艺术书展她自己的滚动视频前。

嘉佳是第一个跟我做书的小朋友。我自己是从央美毕业的,毕业后第一份工作是在一家传统的出版社。

2014年辞职之后,我又对各种手制书、独立出版产生了兴趣,计划出国去学版画或艺术书相关的专业。嘉佳的妈妈那个时候就问我,嘉佳可不可以来跟我学画画。

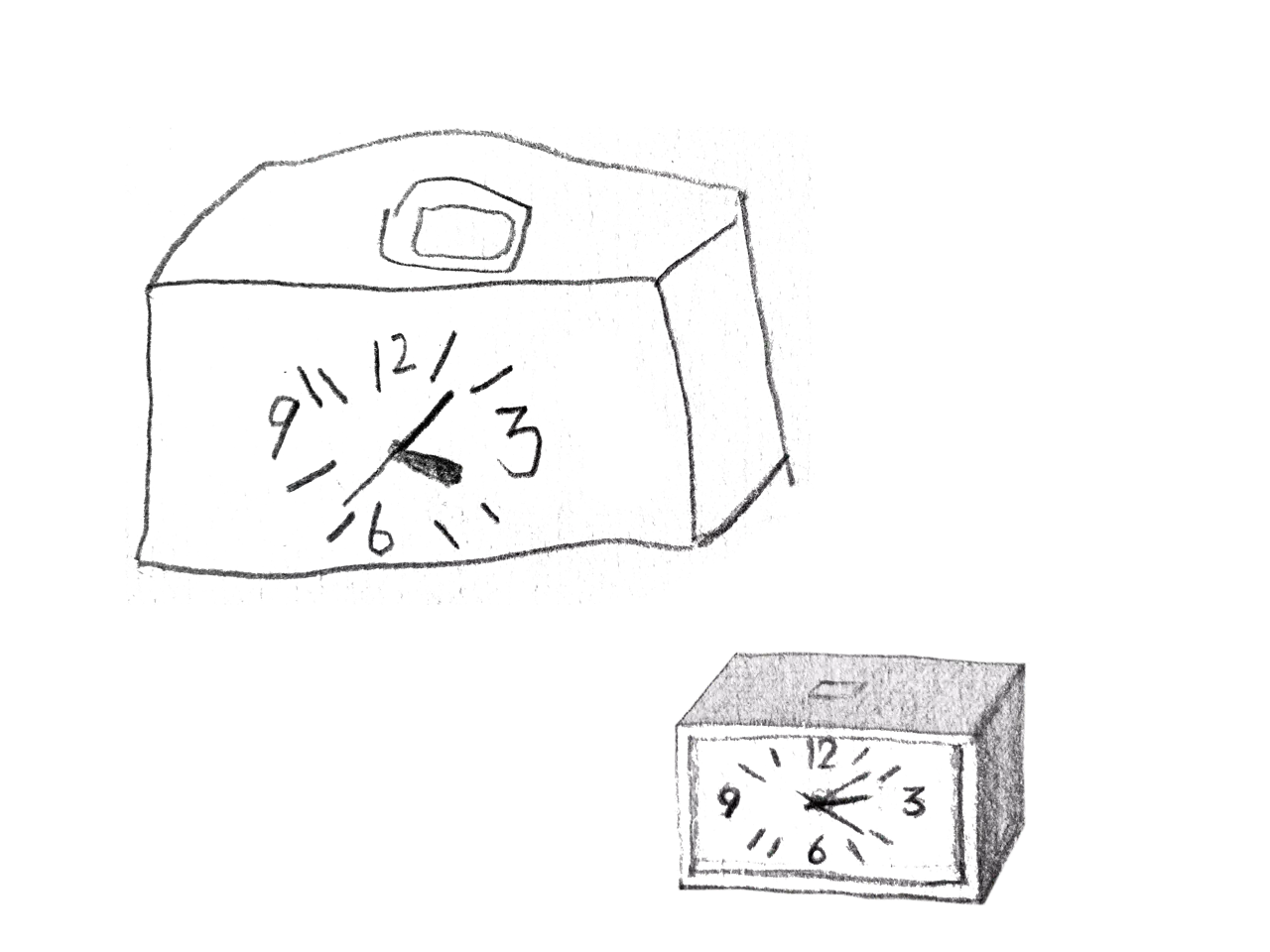

我清楚地记得和嘉佳的第一次见面,我问她:“你为什么想要学画画?”嘉佳说,她的一个哥哥正在学素描,她也想像哥哥一样,学好了素描可以把东西画得更像。

然后,我跟她说:“画得像并不是评判一幅画好坏的唯一标准。”于是,我随手拿了一个家里的闹钟,让嘉佳和我一起来画。

大家应该一眼就能看出哪个是嘉佳画的,哪个是我画的。我看着这两个闹钟对嘉佳说:“可能我画的这个稍微比你的像那么一些,但是你看你画的多生动啊。”

然后嘉佳也看着这两个闹钟说:“嗯,我也觉得我画的更好。”此后,嘉佳就开始了这七八年跟我每周的相聚。

回看我跟嘉佳当时的那种相处,很像是我对自己孩子的陪伴。我也没有教她各种画画的技巧,就带着她做各种我感兴趣的手工,羊毛毡、蜡染、刺绣、丝网印等等。

所以嘉佳每次来我这儿都特别放松,这是上个月我随手拍下的嘉佳在我家的一个状态。

那个时候我也经常和嘉佳聊天,在聊天中我得知她特别渴望爸爸妈妈的陪伴,也特别希望爸爸妈妈能够亲自接送她上学和放学,但是嘉佳的爸爸妈妈平时都太忙了。

一个假期之后,嘉佳又回到了我这儿。我问她:“你这个假期过得怎么样?”嘉佳说:“我妈太忙了,还是总看手机,也没法好好陪我。”

我就说:“那我们要不要一起做一本书,把你的这种渴望通过书的形式来告诉妈妈呢?”《变成种子的小孩》就这样开始了。

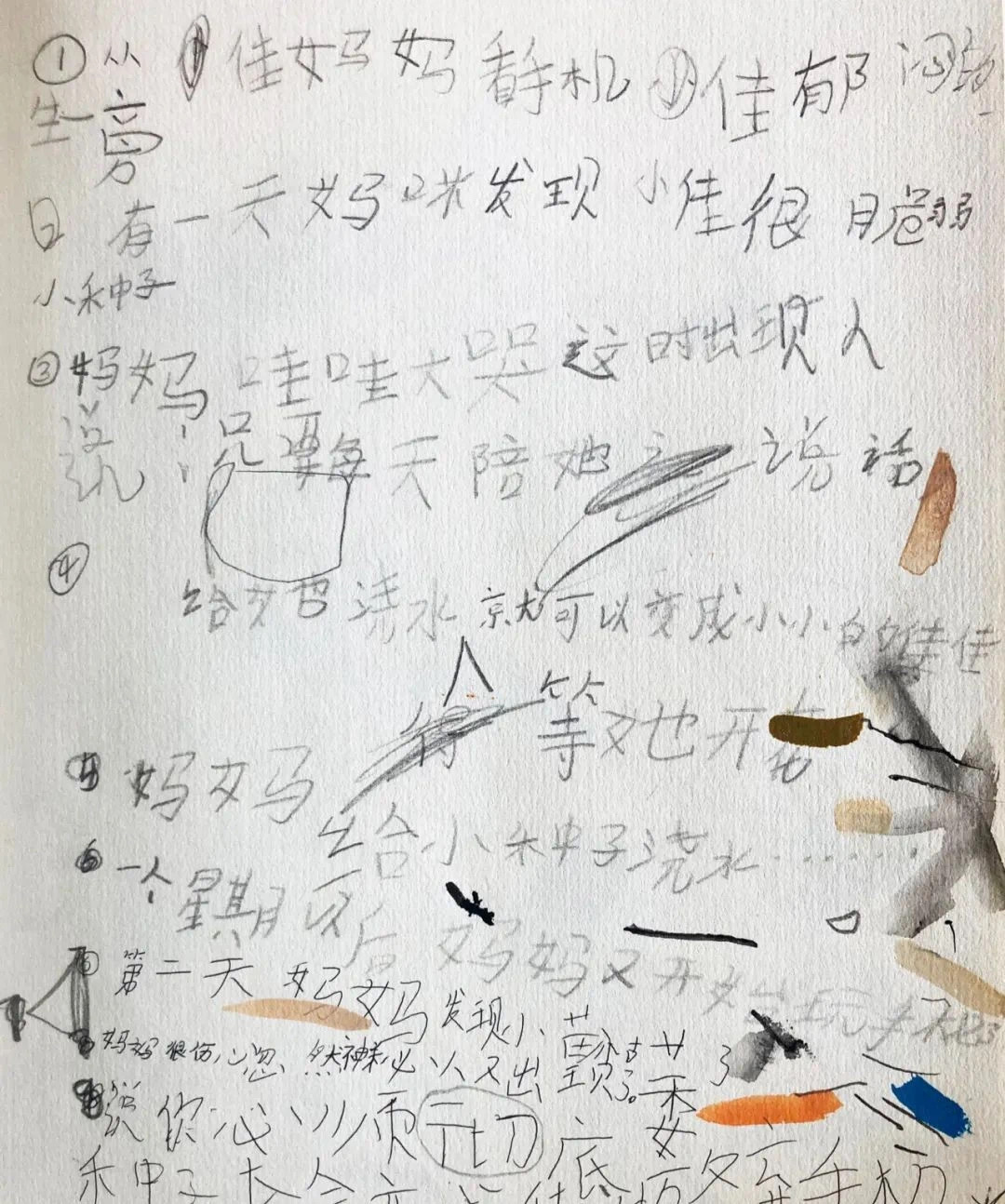

我们先是做了文字的整理,这是嘉佳自己写的故事的脚本。

▲ 嘉佳手写的故事脚本

然后把它做成手工书,直接在书上把故事呈现出来,里面的门窗、床单都做成立体的效果。还有小嘉佳变成的那颗种子,也是把一颗真的种子放进了书里。

2019年,第一次参加abC艺术书展,我把这本书的外观重新做了设计,但是里边的那些手工全部保留了。

这本书已经跟我参加了四届艺术书展,每次在书展上都有读者看到这本书会很感动,甚至还有读者跟我说,在这个故事里看到了那个总玩手机不陪自己的伴侣。

每本书做完,我都会给每位小作者录一个视频采访,嘉佳十二岁的时候我对她进行了补录。她当时在视频里,看着自己六岁时候做的这本书说:“我也算是费了一番功夫引起我亲爱的妈妈的注意。”

十二岁的她已经更有勇气去面对这个世界的虚无和未知,她也变得更有同理心。十二岁的嘉佳,其实早已经原谅了妈妈。

这一本书《今天,妈妈吃什么?》,是一个十岁的女孩妮妮创作的。

妮妮是一个特别幸福的小女孩,她有一个非常温柔和善的妈妈,但是她平日里特别羞涩,甚至都不好意思跟妈妈直接表达自己的感受。

这本书其实非常简单,妮妮在书里记录了一周内妈妈给她做的晚饭。书打开,妮妮坐在餐桌前说:“妈妈,今天吃什么呢?”

每一天会画两页纸,一页画的是妈妈当天准备的各种食材,一页是最终的成品。妮妮会在旁边给妈妈制作的食物打分,以及记录下当天的日常。

在妮妮做这本书的过程中,我特别羡慕地跟她说:“你妈妈也太厉害了,能做这么多好吃的。”她也特别自豪,她说:“其实我妈平时做的比这个还要多,还要好。”

我说:“那我们能不能把你对妈妈的这种感激呈现在书里呢?”她还是很不好意思地说:“不,我不要。”

所以在这本书快要结束的时候,她也只是画了这样一个画面。她跑进厨房,对着忙碌的妈妈说了一句:“哇,你好厉害呀。”

但是在书的封底,她画了一个自己,把妈妈做的这些美食全部都吃光光了,留下了一个可爱的背影。

妮妮妈妈看到这本书第一时间跟我分享了这个页面,两根火腿肠加一个煎鸡蛋,妮妮给它起名叫“110套餐”。

我当时就很好奇,最普通的一顿饭为什么打了满天星。问了妮妮,她说因为太好吃了。但是妮妮妈妈告诉了我答案,因为火腿肠不健康,不想让她吃太多,但又看她喜欢,就一次买了三大包让她吃个够。

原来这个满天星是打给妈妈的爱和接纳的。这也让我觉得这本书就像回音壁一样,让那些平时无法说出口的话,还有爱意,都被对方接收到了。