大栅栏商业街(2006年)

大型木质隔离物——“大栅栏”,

在北京土著的口语中,

不仅被赋予了有别惯例的发音

dà shí làer,

还随着那轻轻上扬的俏皮儿化音,

衍生出独特的象征意义。

撰文:郭晔旻

摄影:贾勇

往昔闹市

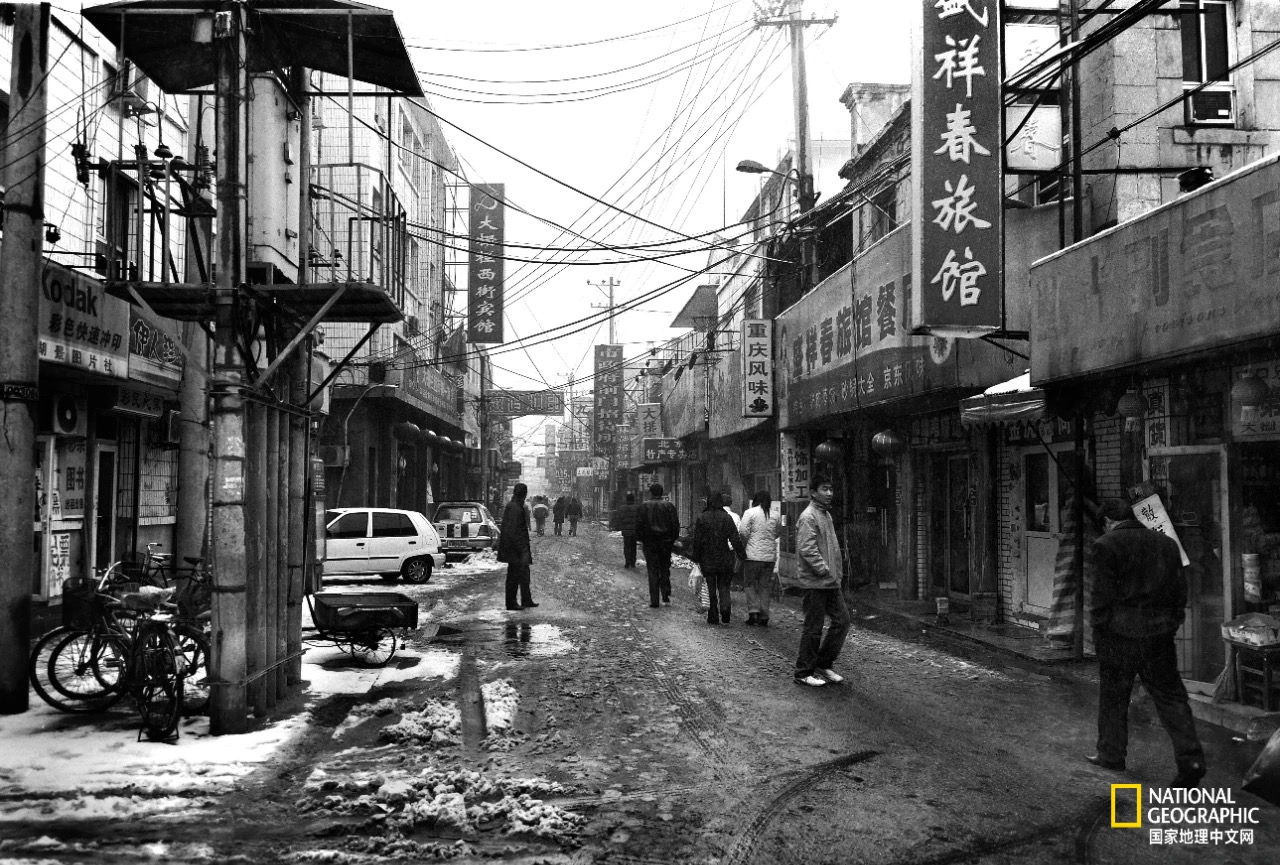

大栅栏西街(2010年)

旅馆服务业,是大栅栏最早兴起的行业之一

狭义上的“大栅栏”,位于前门大街以西,是自北向南数过去的第4条胡同,两端的木栅栏,由于商贾出资的关系,被修得格外高大醒目,时人多喜欢称其为“大栅栏”,这个地名一直延用到了现在。

北京南城胡同密布,全长不足300米,宽不过10余米的大栅栏为何得以脱颖而出呢?

一方面,大栅栏区位条件优越,不仅街面宽,而且是前门大街的交通要道;另一方面,也因为大栅栏的商业思路相当活泛,早早就走上了兼容并蓄的经营道路。消费需求刺激经济增长,年月一长,大栅栏成了名店云集的黄金地段,其金字招牌般的街名亦愈发响亮,俨然是京师繁华的代名词。

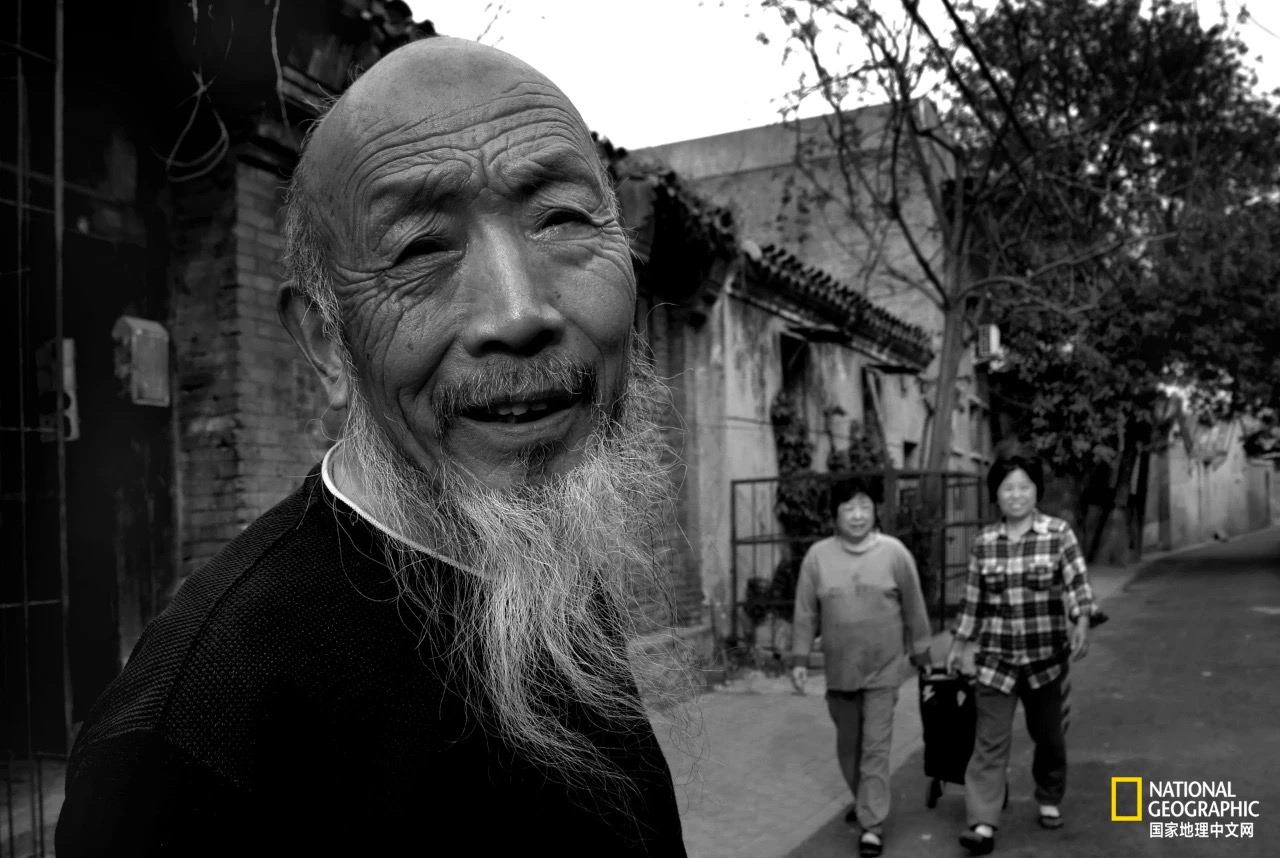

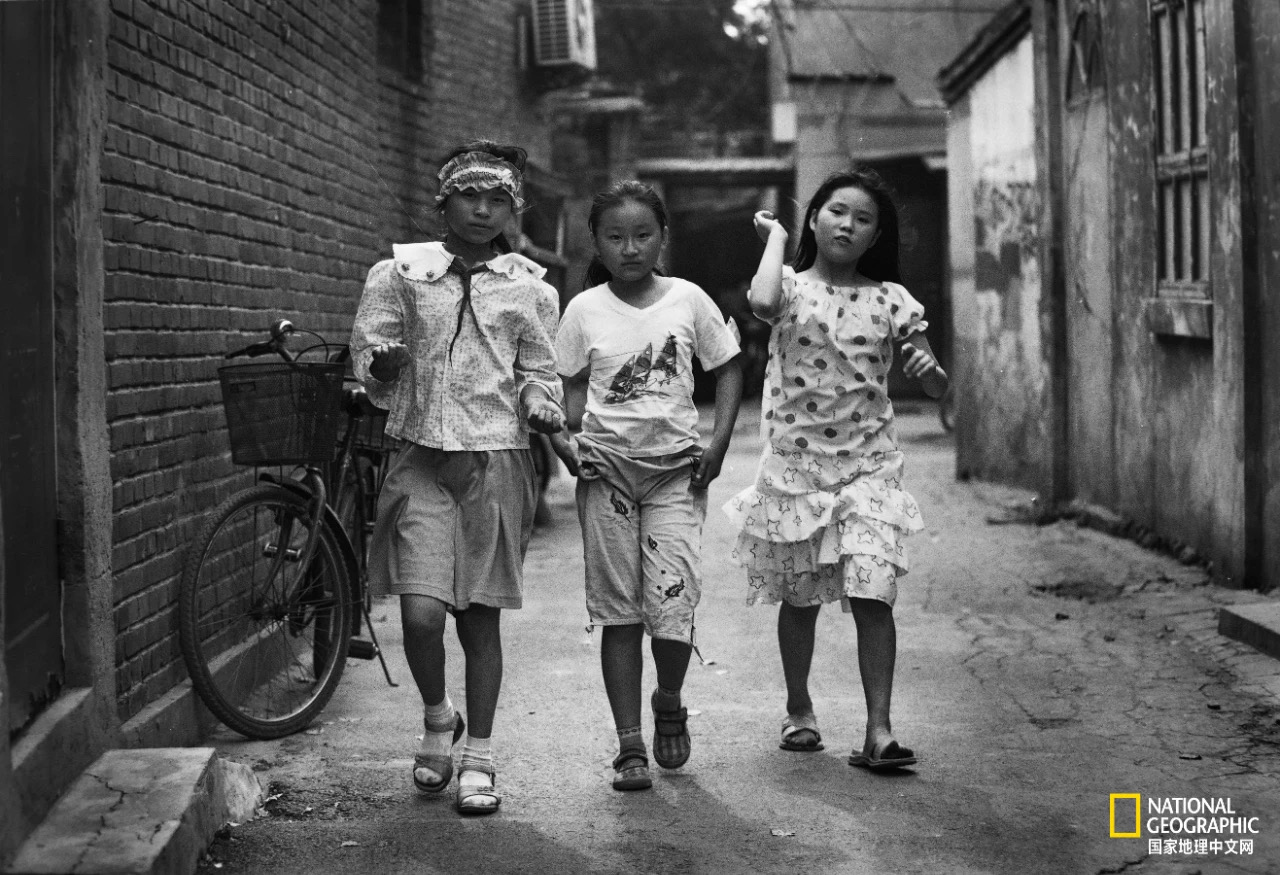

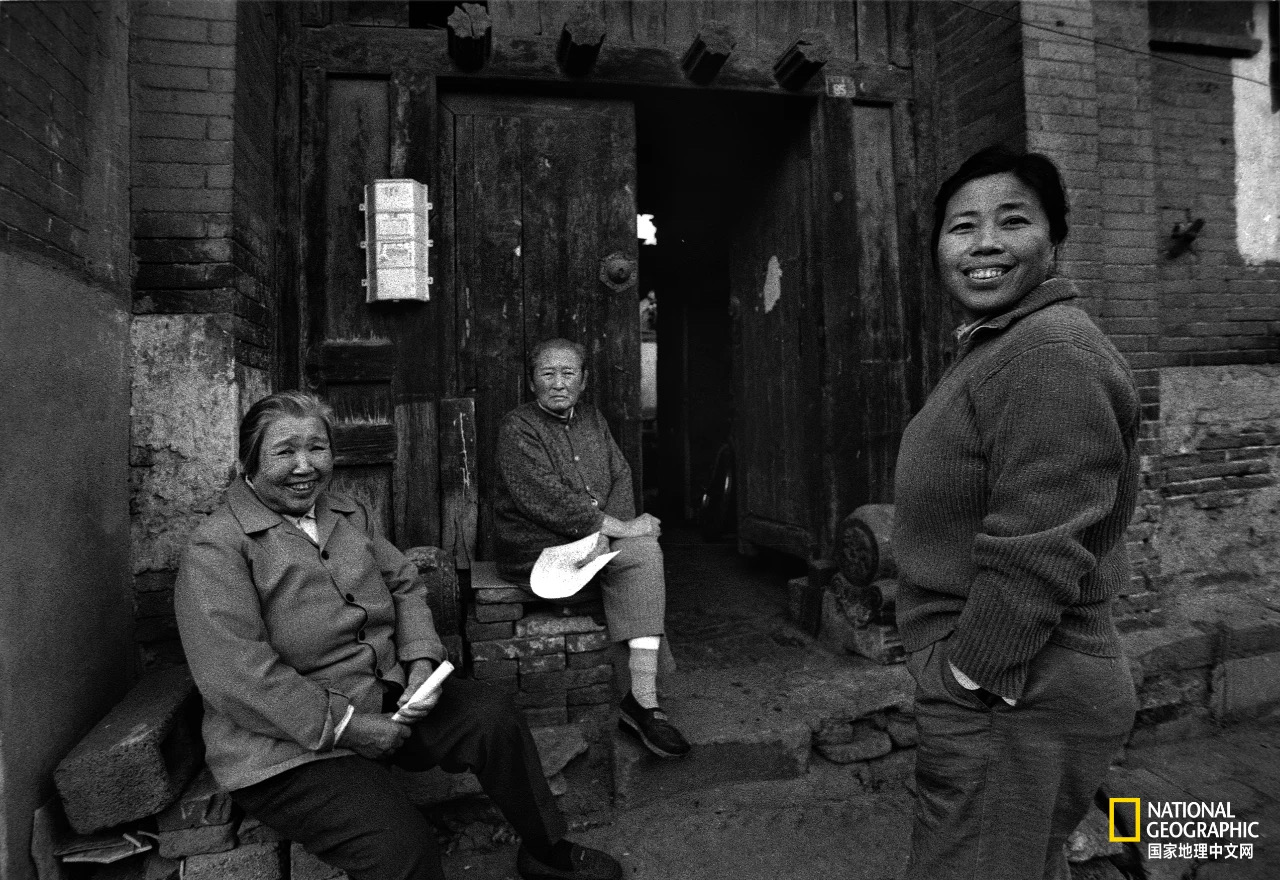

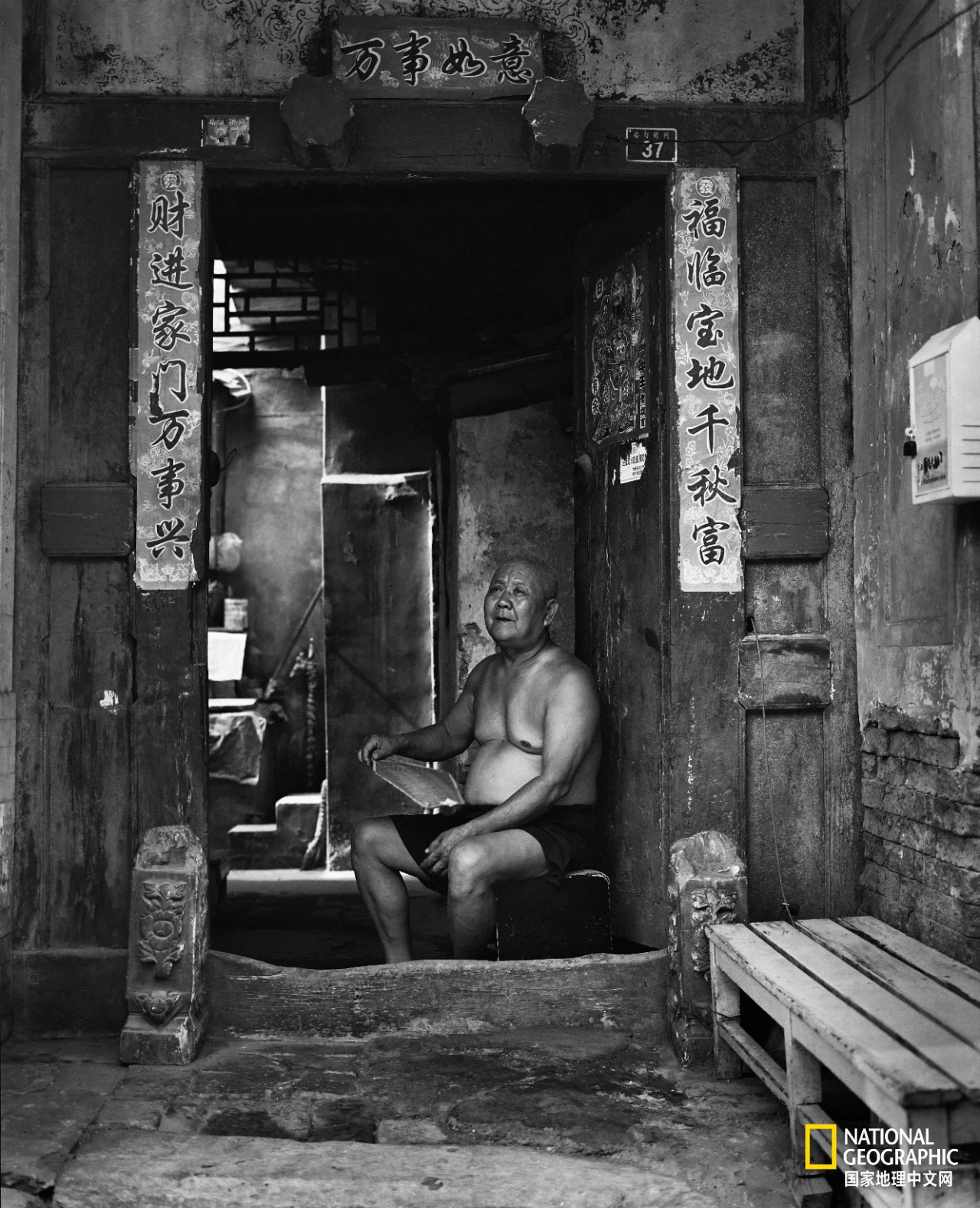

青风夹道(1992年)

几家人同住一个大杂院,闲暇时聚在一起侃侃而谈,或许就是典型的老北京胡同生活

大栅栏自诞生之日起,骨子里一直带着包容开放、灵活变通的血脉,它像是一个无畏无惧的开拓者,打破了“前宫后市”的中国传统城市规划惯例,同时也在不懈探索着时下商业文化的边界。

前门大街(2004年)

前门大街位于北京南北中轴线之上,曾经是京师最繁华的商业街之一。

“按一次快门就是一次告别”

改革开放之后,大栅栏的命运发生了转变。随着城市化进程的推进,北京商业环境整体提升,大栅栏不再是京城的零售业重心。虽然如此,但其在历史文化上的价值却日益浮现。

护国观音寺附近(2021年)

“象棋摊儿”是北京民俗文化的重要组成部分,对弈双方大多席地而战,棋局一开,便会有棋迷围拢过来。

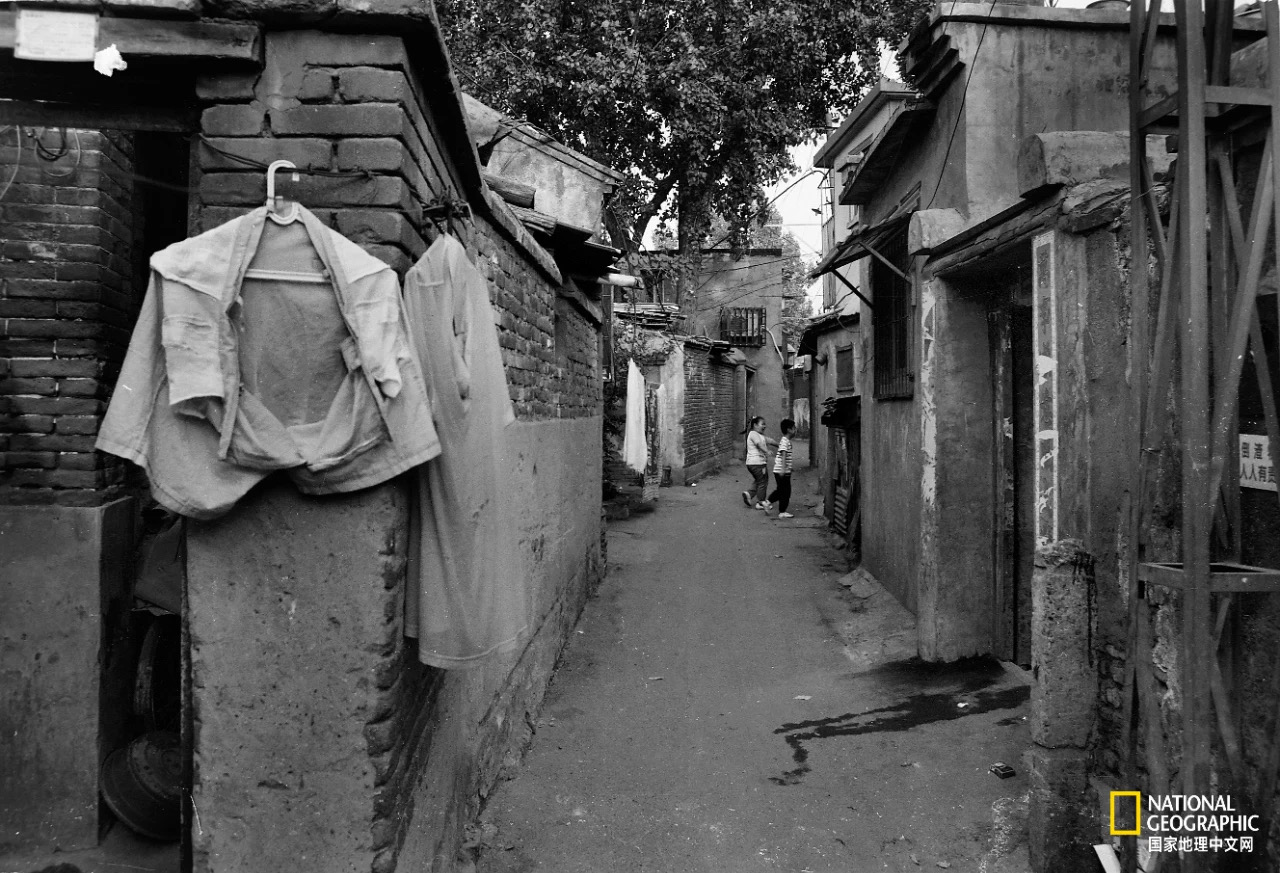

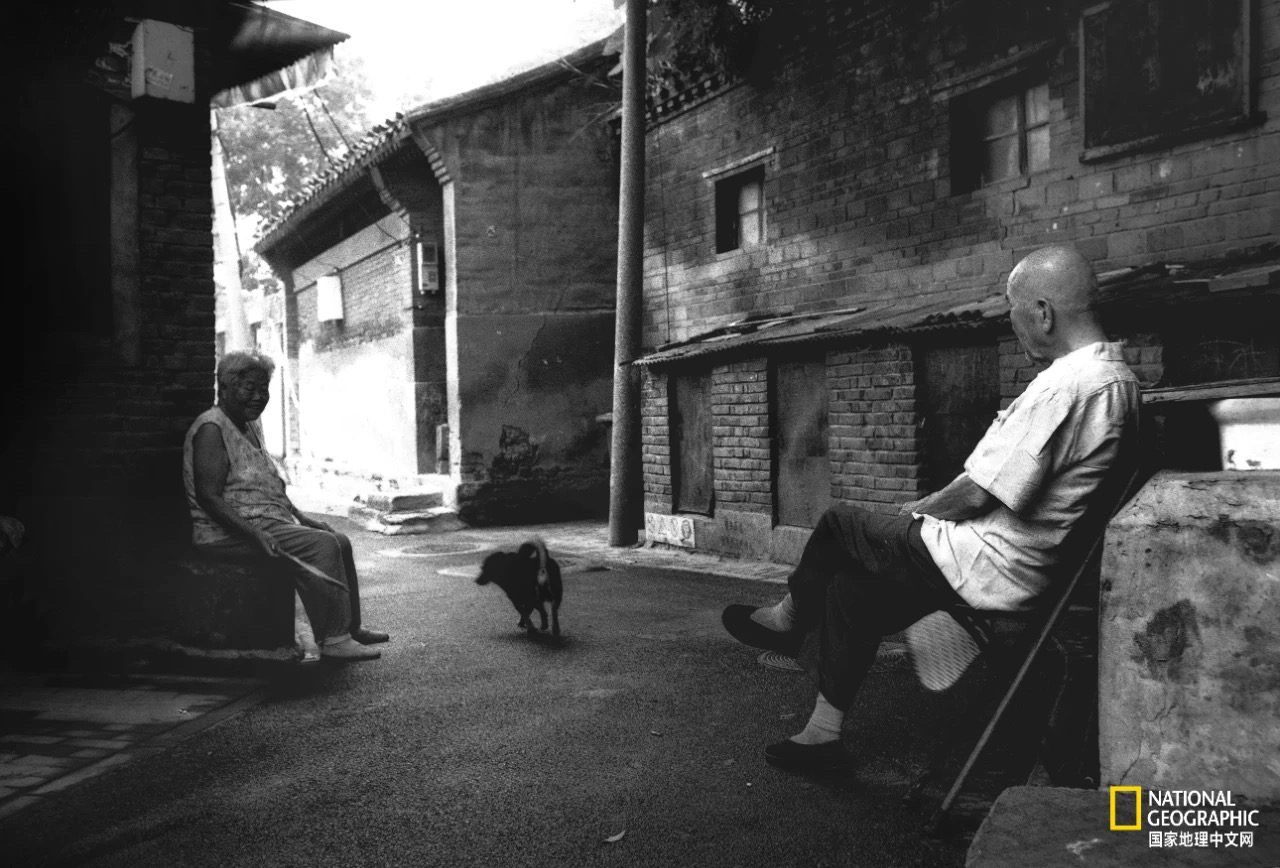

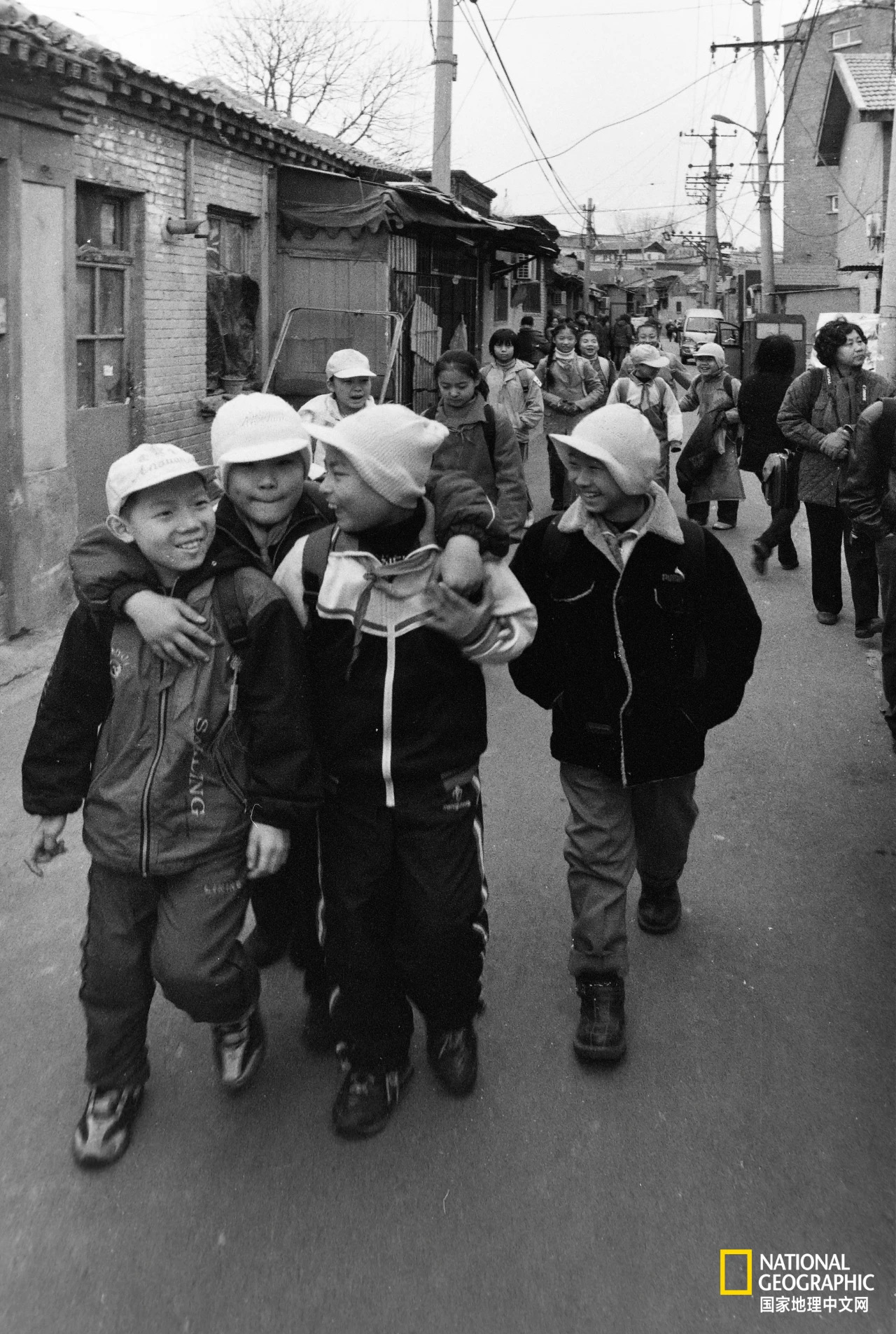

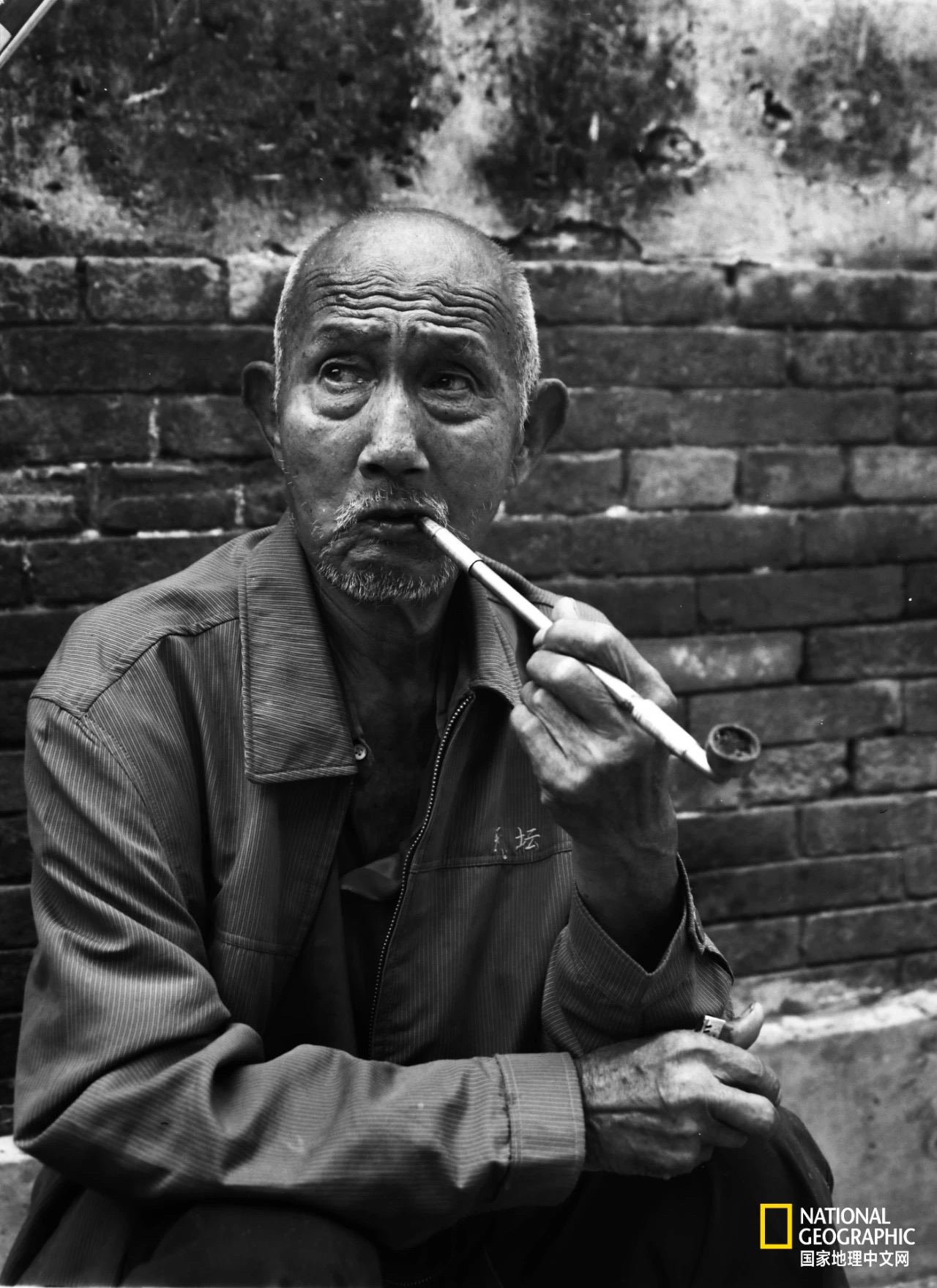

封建时代的北京城,曾是中国乃至世界城市规划史上的杰作。随着20世纪90年代开始的房地产市场化以及迅速扩张的城市化,胡同经历了从拥挤到凋敝、乃至从北京地理版图中渐渐消失的过程。

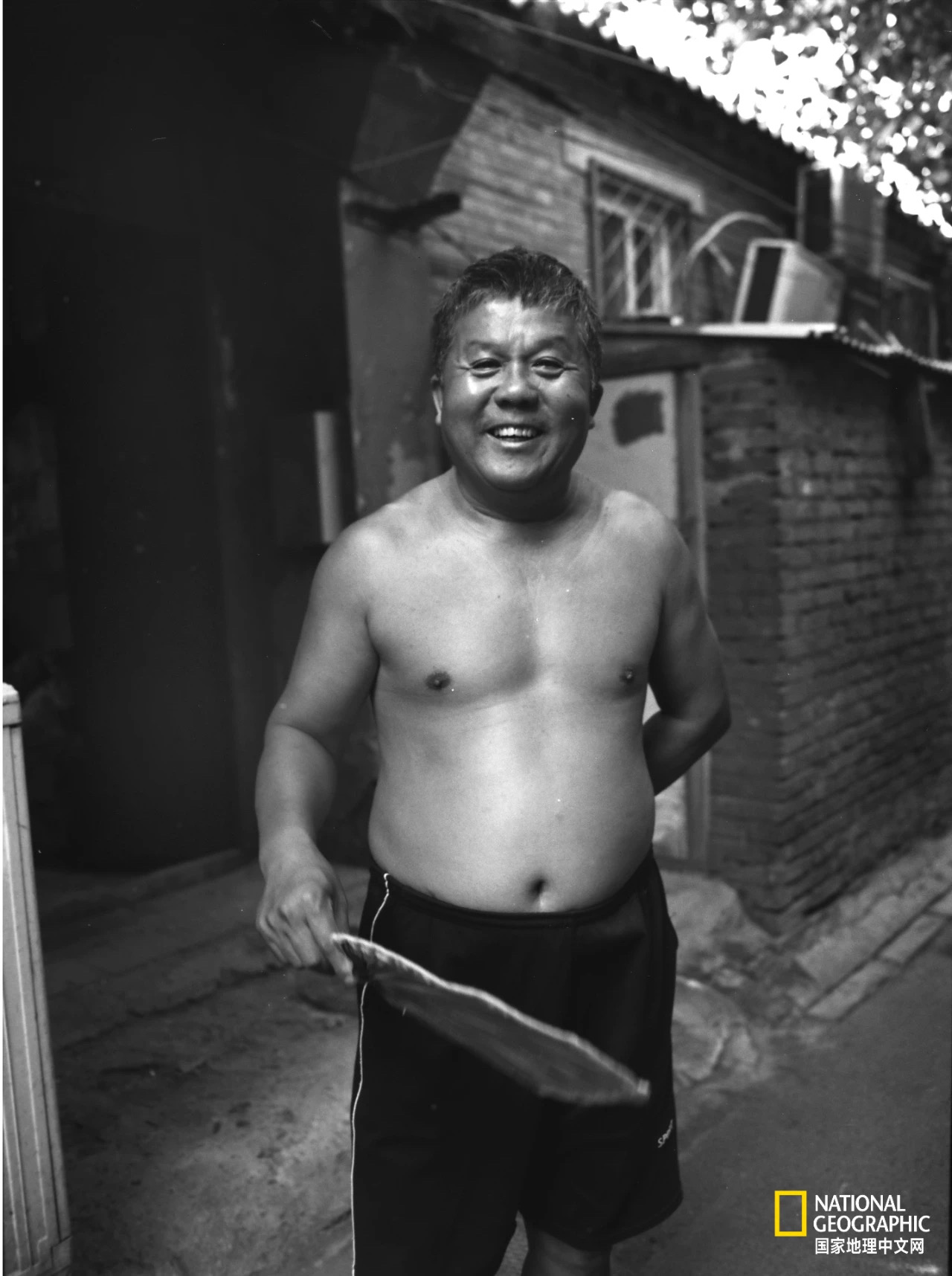

在土生土长的“原住民”眼里,如今的大栅栏已经不是记忆里的样子了。1963年出生的贾勇从小就住在大栅栏,长久以来与胡同相伴。如今的他,是“贾大爷卤煮”店的老板。

似乎每座城市都有一款与自身气质最为贴合的吃食,不一定是声名远播的大菜,更像是本地土著的私藏。对老北京人来说,起源于南城的卤煮,算是这号吃食,它朴素简单,带着乐呵呵的气质,成为市井文化的生动体现。

除了美食,卤煮店里的老物件同样值得关注。靠北的那扇木门,是贾勇在西河沿一带一位房主换新门时买到的;珍藏在卤煮店后室的徽雕砖花,则是贾勇从拆迁工人手里“救下来的”。这些年单是在大栅栏搜集老物件,他就大概花了二三十万。

实际上,除了这些带有历史气息的实物,摄影是贾勇另一种留下记忆的方式。他常说:“按一次快门就是一次告别。”自1984年拿起相机至今,贾勇坚持拍摄37年,留下了20多万张珍贵的胡同影像,正如他所坚信的那样:照片是有历史价值的,从纪实的角度来说,“过十年再拿出来,又不一样了”。

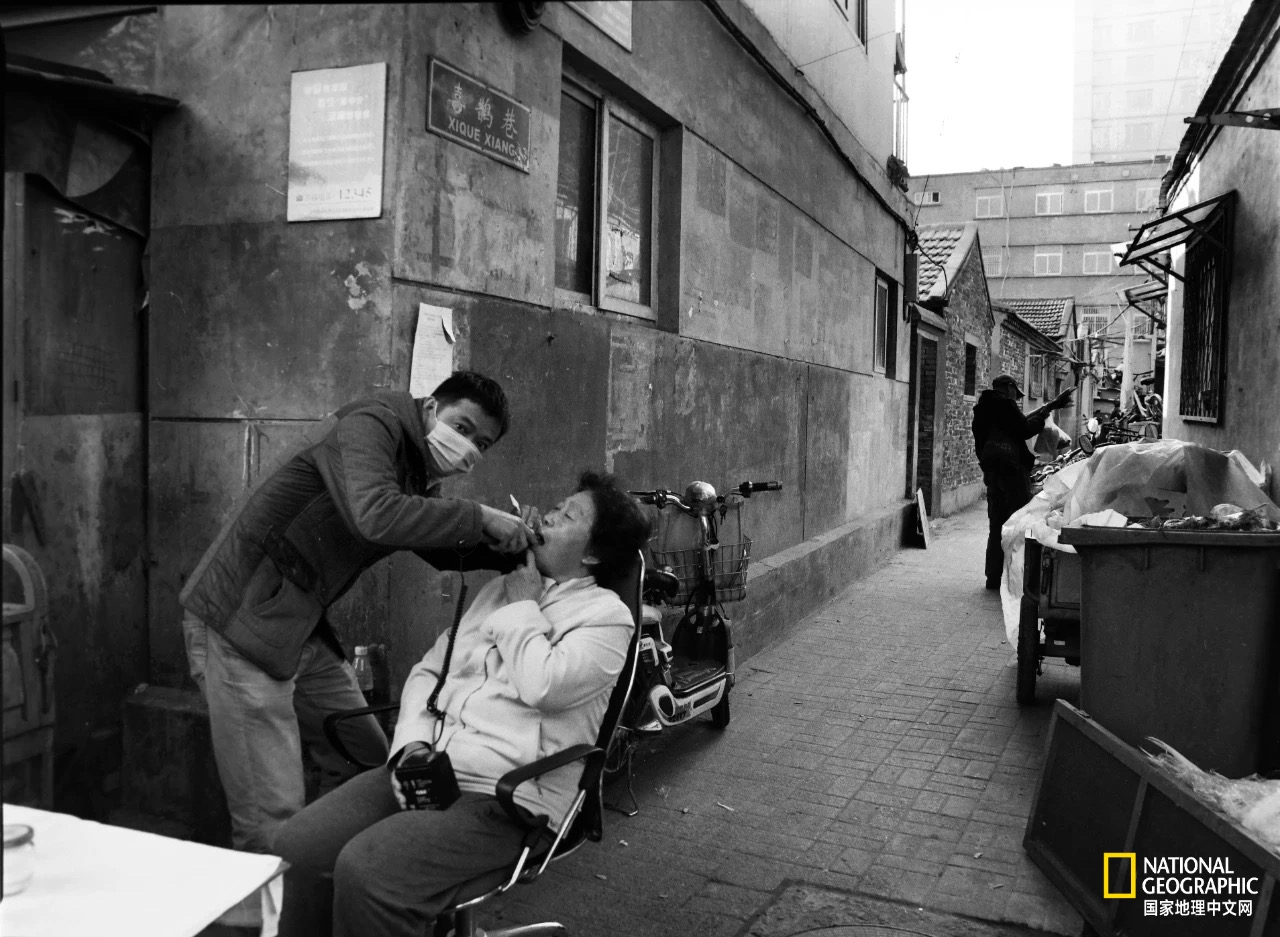

大栅栏西街(1998年)

大江胡同(2002年)

煤市街(2004年)

焕发生机的老房子

如果说,选择用老物件与纪实摄影留下旧时光的贾勇,是大栅栏的记录者,那设计师陈兴,则更像一个新老记忆的连接者——他所做的,是让历史建筑重新“活”过来。

多年前陈兴第一次来到大栅栏的时候,就被它那种既对立又融合、既显得沧桑又充满活力的共生气质所吸引。基于这样的认识,陈兴选择将首家工作室设在朱家胡同的一栋小楼里。

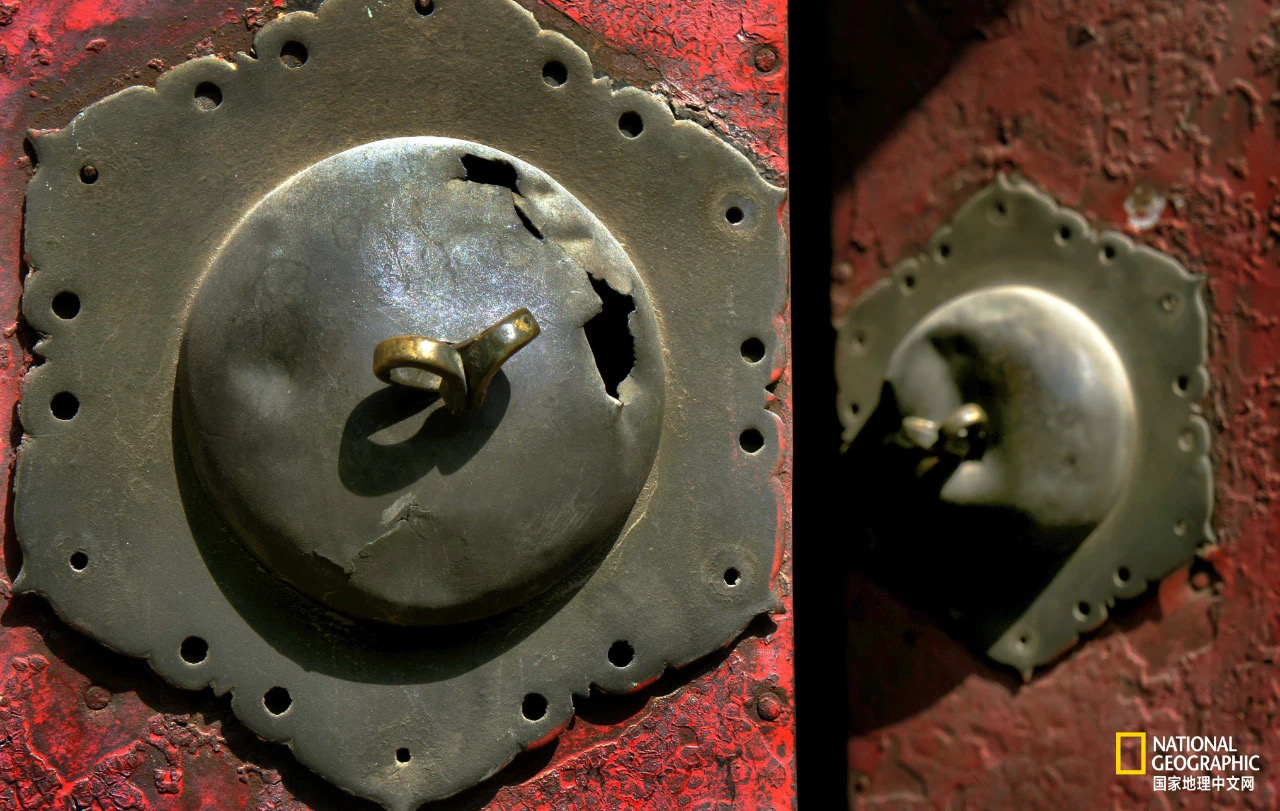

朱家胡同(1995年)

不过,这样的选址却引来了一些反对的声音。那些质疑主要是针对工作室的选址并不适合传统商业,不临街,不好找,不易停车,更没有自然客流。不过,陈兴相信的是空间本身的吸引力,尤其是这种布满历史痕迹的空间,自有其稀缺性。

陈兴的到来,让小楼的老住户们颇感欣喜,因为“新”房子并没有做过多改动,最大程度地保留了过去的痕迹,而那些看似不起眼的小细节,正是原住民心中的宝贵记忆。

互联网的极速发展,成功弥补了这里的区位劣势,近些年来陆续有新的餐厅、书店、设计师事务所,带着新鲜血液扎根大栅栏,它们点状散布在整个片区,使这里逐渐成为年轻人度周末的目的地——古老的大栅栏正在焕发生机。

市井的气息

创业头几年,无论是工作还是生活,陈兴基本上都泡在大栅栏,陈兴感觉,大栅栏不仅接地气,还带着很纯粹的人情味儿。与陈兴有类似感受的,是咖啡馆“Soloist Coffee Co”的创始人Phil。

7年前,Phil选择在杨梅竹斜街开店。众所周知,咖啡馆是近代“舶来品”,而杨梅竹则是一条成型于明代中期以前的古老斜街,看似渺不相涉的两者,真的能够和谐共生甚至融为一体吗?Phil的答案是肯定的。

以大栅栏商业文化为切入点来看,“Soloist Coffee Co”与杨梅竹的结合,实际上是延续了这片街区海纳百川、兼容并蓄的古老传统。

如今,Phil愈发相信这片街区骨子里带着包容性,7年经营过程中,他意外地发现,周围上了年纪的原住民表现出了开放的态度,乐于交流各种咖啡话题。人们对外来文化的接受度,似乎不再与年龄画等号。用Phil的话讲,“30年前的年轻人,在许多方面或许更加前卫”。

技艺的传承

在距离“Soloist Coffee Co”不过百米的地方,有一家与前者风格完全不同的京味小店,名叫“老北京兔儿爷”。店主人称“兔儿爷张”,正是北京市非物质文化遗产“泥彩塑制作技艺”第五代传承人张忠强。

长巷头条(2002年)

8年前杨梅竹斜街进行改造开发时,张忠强成为了第一个入驻者。兔儿爷店的门脸很小,店内也不宽敞,两个人想并排行走几乎是不可能的事情。他给自己的小店写了副对子:“斜街窄铺宾朋聚,正道宽庭兔爷全。”斜街是地点,“窄铺”是这廊道式小店,“正道”是传承的技艺,“宽庭”是指作为手艺人应有的心胸。

长巷二条(2003年)

在如今这个工业化的社会,兔儿爷这样的传统技艺能否一直传承、延续下去?关于这一话题,张忠强倒是比较乐观。张忠强觉得,技艺传承一定要有创新,唯有这样才能有发展,才能活下去,但是创新得有底线,而手工制作和传统材料就是他的底线。

用陶土泥手工做出的兔儿爷,不但体现着传统技艺的文化价值,还承载着一代代老北京人的情感记忆。张忠强曾在他乡遇见过一位80多岁的北京人,他说老人在千万里之外再次看到兔儿爷时竟然老泪纵横——兔儿爷就像是一根风筝线,牵着老人儿时的记忆与欢笑。

如果说,张忠强选择在杨梅竹斜街开店,是出于对这片街区的深深眷恋,那本然造物传习馆创始人、金丝珐琅画传承人郭巍,则是看中了这里利于技艺传承的氛围。

说到“掐丝珐琅”,通常指的是中国特种金属工艺品——景泰蓝,作为“国家级非物质文化遗产”,其工艺相当复杂,学习门槛并不低。而金丝珐琅画借鉴了景泰蓝中的掐丝、点蓝工艺,但并不局限于在铜胎上作画,而是通过木板、油画布等材质的介入,省去了烧制步骤,在降低技艺入门难度的同时,还大胆借鉴工笔画、写意画、版画等其他美术体系的技法和意蕴,实现了技术创新。“让那些没有美术基础的人,也可以来学习,来深度体验这门工艺的制作过程”。

回忆起在杨梅竹这几年,郭巍最大的感受就是,这里虽入驻了不少商户,也时有人来人往的闹热景象,但杨梅竹的生活节奏并不快,传习馆始终保持着一种“慢”姿态。周围的大爷大妈常来学画、作画,他们并不会把传习馆视作“入侵者”,反倒在日常交往中帮助我们更好地融入街区,这也可以看作是新、老居民在社区文化上的融合与共生。

面对势不可挡的城市化进程,

大栅栏纵有诸多无奈,

但它毕竟还是幸运的,

因为还有很多人记挂着它。

大栅栏一路走来,

许多地方已在时光蹉跎中悄然改变,

但其街区精神始终如故。