新冠疫情在不同地区导致的死亡率是无差别的吗?

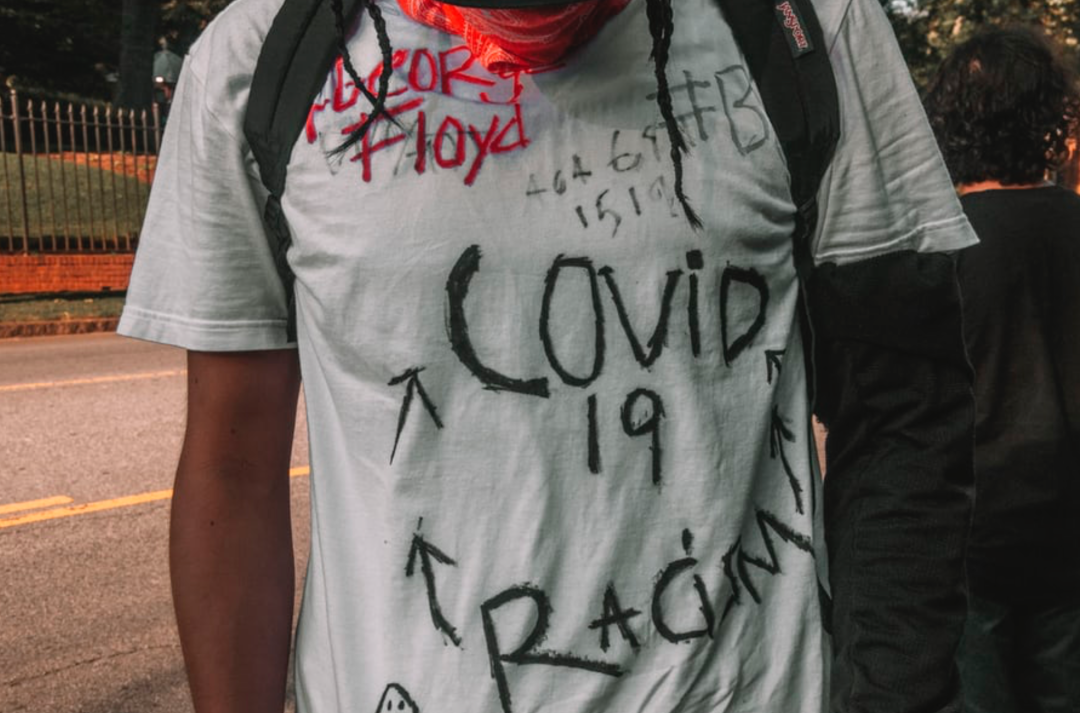

答案是否定并且出人意料的。简单来说,与拥有完善医疗体系的富裕国家相比,那些相对贫困的国家——特别是南亚和撒哈拉以南非洲大部地区——死亡率竟然低得令人惊讶。那里的人们照常生活,去集市买鱼,叼着烟卷驾车,在拥挤的人行道上推推搡搡——很多人并不佩戴口罩。

本文为《纽约客》杂志3月份的调查报道,作者是曾以《众病之王》(The Emperor of All Maladies)获得普利策奖的印度裔美国医生、科学家Siddhartha Mukherjee,他在全球范围内访谈了多位统计学家、病毒学家和公共卫生专家,试图解释这一令人困惑的现象。

他得到了诸多似是而非的猜想,或是未能得到充分支持的推论。结论并不确凿,亦不唯一。比如,原始数据的漏报,年龄结构的差异,政府防控体系的严格程度,人类免疫系统的后天差异……

Siddhartha Mukherjee将这些可能的原因比作“东方快车谋杀案”的流行病学版本——罪魁祸首不止一个,但每个都应引发关注。

面对纷繁复杂的原因、不断演变的病毒和飘忽不定的疫情,或许,人类最需要做的就是,保持谦卑。

2020年12月2日,印度加尔各答83岁的退休土木工程师穆库尔·甘古力(Mukul Ganguly)到盐湖市场去买鱼。当时,新冠疫情已经在全球大部分地区蔓延,他并非不知道这个时期去逛菜市场的危险性。他的妻子以前是一名法医分析师,她坚决不让他去。但是甘古力先生很固执。他拎上买菜用的布袋子,往兜里揣了一条对折的手绢就出门了。

甘古力先生的家是一栋朴素的两层小楼,有很多藏书,距离市场只有几个街区。他把手绢围在脸上,权当是口罩,然后花了两个小时在市场里购买杂货、挑选蔬菜和糖果,还跟小贩们讨价还价。两天之后,他出现了发烧和持续干咳的症状;他几乎没法自己起床去上厕所。他的儿媳——她是我的一个表妹,住在美国新泽西州——紧张万分地给我打来电话:他的新冠病毒检测结果是阳性。

我们制订了一个方案。他需要在一个有血氧饱和仪的房间里进行隔离,每天监控两次生命体征。我们还安排了一个备用氧气罐放在家里,一旦他的血氧饱和度过低就可以使用。我给在加尔各答当医生的朋友们打了电话,请他们随时待命。甘古力先生发了两天烧——华氏100到101度的样子(摄氏37.8~38度)——然后烧退了。到圣诞节时,他的身体基本上恢复了正常。12月下旬我跟他通话时,他用孟加拉语告诉我,他的患病过程很典型。他有很多七八十岁的朋友感染了新冠肺炎,也都恢复了健康。

我给孟买的一个朋友沙申克·乔希(Shashank Joshi)打了电话,他是当地新冠肺炎特别应对小组的成员。“我们这里的重症监护室几乎是空的。”他告诉我。乔希是一名医生,似乎有着取之不尽用之不竭的精力:他的胸前永远挂着听诊器,过去几个月,他一直在贫民窟、医院、政府机关之间周旋协调当地政府的应对措施。去年初春,印度发现第一波严重的新冠疫情时,乔希便立刻采取了行动。孟买的达拉维(Dharavi)是亚洲最大的贫民窟:有100万人居住在简陋的窝棚中,有些窝棚挨得太近,夜里甚至可以听到邻居的鼾声。

几年前我到那里去的时候,还看到路边臭水沟漫出的污水在拥挤的小巷中肆意流淌。(之后的那个季风季,有3个小男孩掉进臭水沟里淹死了。)窝棚的锡皮屋顶层层叠叠的,像是鱼鳞一样;路边一个水龙头稀稀拉拉滴着一些褐色的液体,被他们当作饮用水。一个刚学会走路的小孩从一扇敞开的门里跑到大街上,被邻居揽过去抱了起来。小孩的家人——他们家只有一间屋,我数了一下,里面住了6个人,其中包括一位老人——让另一个孩子去把他领回家。我后来才意识到,仅仅在那个场景中,我已经目睹了至少9例一对一的密切接触。

去年3月,疫情在全球宣告大暴发以来,流行病学家预测这类地区会出现大规模死亡案例。如果按照“纽约疫情”的死亡率来推测,达拉维将有3000到5000人死亡。在乔希的帮助下,孟买市政府建立了一座拥有几百个床位的临时医院,医护人员轮班工作。然而,到仲秋时节,达拉维报告的死亡人数只有几百人——是预计死亡人数的十分之一——市政府还宣布了撤销战地医院的计划。12月下旬,已经很少有新的死亡报告。

对比之下,让我感到极为震惊的是,我所在的纽约周边的医院里,医护人员正在为应对第二波疫情暴发准备重症监护室。在洛杉矶,急诊室里放满了担架,呼吸困难的病人挤在楼道里,运送病人的救护车在医院外绕圈。

这是一个流行病学的谜案。疟疾、伤寒、白喉和艾滋病等传染病的死亡率都有一个令人沮丧的趋势:低收入国家受到的影响最重,高收入国家则最轻。但是如果你看一看各国新冠肺炎的死亡率——这里指的是死亡,而不是感染——比利时、意大利、西班牙、美国和英国的情况才是最糟糕的。

在拥有13亿人口、公共卫生基础设施大多为临时建设并岌岌可危的印度,报告的死亡人数是美国死亡人数的十分之一左右。在总人口两亿多的尼日利亚,报告的死亡人数不及美国死亡人数的百分之一。拥有完善医疗体系的富裕国家似乎遭受了最严重的打击。而那些相对贫困的国家——特别是南亚和撒哈拉以南非洲大部地区——死亡率竟然低得令人惊讶。(南非是一个显著的例外,撒哈拉以南非洲地区的死亡病例大部分出自南非。)

过去几个月中,新冠疫情席卷全球,也让我反复思考着一个问题:该如何解释这种差异?这是流行病学上的悬疑事件。“人口特征的结构”会是真正的因素吗?统计上的错误是否加大了差距,有没有可能是低劣的计数系统使得公共卫生分析人员没能获得真实的死亡人数?政府的应对措施是关键的变量吗,还是有其他不那么明显的因素在发挥作用?或许任何分析都言之过早?如果有新的毒株——比如被称为501Y.V2的南非变种毒株——在非洲蔓延,那么关于死亡率的所有预测都会被推翻。

不过,当我开始跟全球各地的同事们交谈,我发现大家普遍有着同样的疑惑。对很多统计学家、病毒学家和公共卫生专家而言,新冠肺炎死亡率的地区差异是这次疫情的最大谜团。

“无论你从什么角度去想,这个谜团都仍然存在,”曾经帮助发展中国家研究新冠肺炎应对策略的耶鲁大学经济学家穆什菲克·穆巴拉克(Mushfiq Mobarak)告诉我,“十倍的差异,甚至是一百倍的差异——确实非同小可。你必须考虑其他因素。你不能直接把这个差距抹掉,它会为这次疫情和今后的每一次疫情提供宝贵的经验。”

穆巴拉克是研究人口与健康的专家,从小在孟加拉国长大。孟加拉国总人口1630万,报告新冠肺炎死亡人数8300人,死亡率是美国的3.5%。我向他提出自己的疑惑时,他首先提到了与新冠肺炎的严重性最为相关、也是人人都认可的因素:年龄。印度的平均年龄是28岁。西班牙和意大利的平均年龄分别是44岁和47岁。30岁之后,感染新冠肺炎死亡的概率大约每增加8岁就会翻一番。

所以,如果我们需要建立起一个预测模型,我们就不能止步于平均年龄这类粗略的数字,而要对所谓的人口金字塔进行更加详细的了解。在塞内加尔和西班牙,70~80岁的人口占比各是多少?巴基斯坦的人口金字塔和意大利相比有什么不同?即使是非常精心统计的人口金字塔,能够告诉我们的也很有限。墨西哥的平均年龄与印度相当,65岁以上人口的比例和印度仅相差一两个百分点。然而印度报告的新冠肺炎死亡率却不到墨西哥的十分之一。

所以,或许其他人口特征同样重要。比如,一个家庭的结构及其家居方式:同住的都是什么人?因为病毒通常是通过家庭成员之间的密切接触传播——比如孙子传染给奶奶——我们可能需要了解有多少老年人居住在几代同堂的环境里。一般来说,一个国家的人均国内生产总值越高,有老人的家庭人口数量越少。在人均国内生产总值为4.2万美元的英国,平均家庭人口数是2.3。在人均国内生产总值为1200美元的贝宁,平均家庭人口数是5.2,而且其中五分之一的家庭中至少有一位年龄超过65岁的老人。

穆巴拉克怀疑,在美国那样的地方,“老年人的分布”或许也很关键。在美国,大约三分之一的死亡病例发生在长期居住在养老院的病人和员工中间。要如何评估发达国家的“群居老年人”和发展中国家的“家居老年人”——也就是七八十岁的老人通常和几个年轻的家人住在一起——各自的相对风险?比如,贝宁的欧罗(Orou)爷爷一家三代同堂,子孙们每天都在城里各处跑,而纽约75岁的史密斯太太和82岁的史密斯先生与几十位年龄相仿的老人一起住在长岛的一座养老院里,由护士和护工轮班照顾,那么,欧罗爷爷感染新冠的风险会比史密斯夫妇更高吗?

理想状态下,我们还应该考虑到个人与他人发生接触的概率。在人口密集、高度社会化的环境中——比如有菜市场、棚户区或者地铁的繁华市区——这个概率会很高,而在乡村地区则往往较低。病毒在拥挤的空间里更容易传播。

“听着,我才不会到你家里的办公室,来告诉你要从浴缸里出来。”

那么,研究人员面临的任务是将内在的薄弱环节(比如年龄或者肥胖)与外在的薄弱环节(比如家庭结构和人际接触概率)都纳入考量。你也会开始意识到,我们的医疗数学家们必须应对的挑战就在这里。这是多方权衡的竞争:一个人口年龄偏低、家庭人数偏高但是社会接触较少的国家和一个人口年龄偏高、家庭人数偏低但是社会接触频繁的国家,谁的风险更大?

我询问过的流行病学家们认同这些变量都是重要因素。因此,在春天那次疫情暴发期间,伦敦帝国理工学院的研究人员们将这些变量纳入了新冠肺炎死亡率模型的构建——这些模型提供了可以调整人际接触概率和病毒传染性的选项,并可以由此推算出可能的后果。

这些模型并不总能预测死亡发生的时间;也许最坏的时刻还没有到来。不过,对于富裕国家来说,该模型预测的死亡人数和我们已经看到的,或者我们现在可以合理推断的数字相差不多。(疫情还远未结束。)然而,南亚和非洲撒哈拉以南大部地区的数据才让人惊讶。这个模型预测的死亡数和实际情况有巨大的偏差——而且需要强调的是,年龄差异因素已经考虑在内。巴基斯坦人口数是2.2亿,预测的死亡人数是65万,但是目前报告的死亡人数是1.2万人。科特迪瓦的预测死亡人数会达到5.2万人之多;但是今年2月中旬,也就是疫情到达非洲大陆一年之后,该国报告的死亡人数还不到200人。

我给尼日利亚拉各斯(Lagos)的急诊医学专家阿比奥拉·法西纳(Abiola Fasina)打了电话。在疫情暴发初期,非洲公共卫生计划的一位知名赞助人曾经预言那里会出现“满街尸体”的状况。4月到7月间,法西纳曾经管理过一座专门收治新冠肺炎病人的临时医院和隔离设施。她告诉我,一开始“我们那里70%~90%的床位都满了。我记得当时到病房巡视的时候,看到的绝大多数病人都没有症状或者症状轻微。不过随着疫情继续,大多数病人仍然属于轻症。这里整体而言都不太严重”。

法西纳也是一位卫生政策专家,我请她俯瞰一下办公室窗外的街头生活场景。“你知道,这里的生活很正常,”她告诉我,“市场仍然在开放。如果你在城里走一走,会看到一些人戴了口罩,但也有没戴的。”观看拉各斯街头生活的一个视频时,我也有同样的印象。2020年12月,伦敦正在实施新一轮严厉的封城措施,而拉各斯的纳姆迪·阿奇基韦(Nnamdi Azikiwe)街和伊杜马博(Idomagbo)大道上的店面都开业了。遮盖着亮色阳伞的摊位生意都很好。一个男人推着装满汽油桶的手推车走着,一个头上顶着篮子的女人优雅地从他身边经过。

一名警察让一名驾驶者靠边停车——是因为他没戴口罩吗?不,因为他在抽烟,在拉各斯州,开车时抽烟是违法行为。与此同时,几十个没戴口罩的路人正在拥挤的人行道上推搡着擦肩而过。

“拉各斯是个多元化的城市,是非洲的纽约——像是打了鸡血一样,”当地一位律师奥拉吉德·贝洛(Olajide Bello)告诉我,“我们生活的空间非常拥挤,几乎没有绿化带。”贝洛发现,这座拥有1400万居民的城市已经恢复了往日的混乱喧嚣。2021年1月下旬,新一波新冠肺炎疫情暴发期间,国家颁布了关于必须佩戴口罩的规定,但是由于执行监管不力,实际上遵守规定的人并不多。

尼日利亚的预计新冠肺炎死亡人数在20万到41.8万之间;2020年该国实际报告的死亡人数不到1300人。拥有3000万人口的加纳预计死亡人数为7.5万人;2020年该国报告的死亡人数是300多一点儿。随着疫情的持续,这些数字还会增加。然而,像撒哈拉以南非洲大多数地区的情况一样,统计上的偏差已经达到了两个量级:甚至最近疫情迅猛,预期的高死亡率仍然没有出现。法西纳在拉各斯帮助建立的临时医院也已经被撤销并关闭了。

死亡人数的差距有可能是假象吗?政客们或许想要尽量削减危机(虽然这样做的目的很复杂:像加纳和尼日利亚这样的国家已经寻求并接受了数十亿美元的外国援助来帮助他们对抗病毒)。与此同时,新冠肺炎在贫困国家会被污名化,穆巴拉克指出,这种污名化,就像他在孟加拉国见到的,“会导致生意被排挤。”卖鱼的商贩有理由隐瞒自己感染的事实。因此也很容易想象,这类死亡有可能会被漏报;验尸官的鉴定结果或许会将新冠肺炎引发的死亡归因为“肺炎”或者“败血症”。

帮助建立预测模型的伦敦帝国理工学院流行病学专家奥利弗·沃森(Oliver Watson)强烈认为,系统性漏报是一个因素。他以疟疾为例:“据估计,全球仅有四分之一的疟疾死亡病例被如实上报——在一些低收入地区,这个比例可能只有二十分之一。所以,对于新冠肺炎这种更容易引发污名化的疾病,十分之一的检出率或许很容易解释这种差异。”这些未检出的死亡病例大多发生在家中,而医院通常也会错误地统计新冠死亡人数。

沃森让我参考针对赞比亚的一项研究,该国2020年报告的新冠死亡人数不到400人。(模型预测在整个疫情期间那里的死亡人数应该介于2万到3万人。)在赞比亚首都卢萨卡,研究人员对364位被判定为各种其他死因的死者遗体进行了解剖和检验,在其中70位死者的体内发现了新冠病毒,占总人数的五分之一。这70名死者中,有44人生前出现过咳嗽、发烧和呼吸困难等新冠肺炎的典型症状,但是只有5个人接受过新冠病毒检测。研究人员从通常并不完整的临床病历中小心地区分“有依据”和“有可能”的新冠肺炎死亡病例,但是,无论确切数字到底是多少,很明显官方记录都与实际情况相去甚远。

协助主持这项研究的医生和全球健康专家劳伦斯·姆瓦安南达(Lawrence Mwananyanda)认为,赞比亚因新冠肺炎死亡的实际人数或许是官方公布人数的10倍。波士顿大学的传染病专家,也是这项研究的另一位负责人克里斯托弗·吉尔(Christopher Gill)指出,认为疫情已经绕过非洲的任何言论都是“由于数据匮乏或缺失而造出的神话”。漏报显然是一个严重的问题。

数据问题在某些国家可能更严重,在另一些国家则好一些。我们估计,由于公共卫生资源的差异,各地区漏报的数量也会不同。西方世界通常认为撒哈拉以南非洲地区是一片无差别的不发达地区,但实际情况远非如此。赞比亚的人均国内生产总值仅是加纳或者尼日利亚的60%。布基纳法索的人均国内生产总值则只有赞比亚的60%。

如果你即使拿到了验尸报告也不能相信上面的死因时,你该怎么做?公共卫生专家有一句话:“尸体是瞒不住的。”所以,死亡总数——也就是“全因死亡率”的激增或许能够帮助我们了解问题实际的严重性。

印度是什么情况呢?我询问了阿杰·沙(Ajah Shah),他是一位讲话温柔的经济学家,他对印度在疫情期间的死亡病例进行了相当详细的调查研究。沙和他的合著者雷努卡·萨内(Renuka Sane)并没有依赖医院的数据,而是使用了一种纵向的家庭调研方法,每年对每个家庭进行3次评估,来检验死亡的人数和规律。他们发现,在印度,5月至8月期间报告的“全因”死亡总人数与过去5年中每年的同期相比都几乎翻了一番。

“是因为全国死于新冠肺炎的人数被大大低估了吗?”我问。

“这个问题不可能有确定的答案,”沙告诉我,“不过,死亡人数增加的规律其实并没有把原因指向新冠肺炎,确实没有。”当他的研究人员从年龄、地点和性别等方面分析死者的数据时,他们发现,新增加的死亡病例更多发生在年轻人群中,并且是在农村地区而非城市;一般来说,男性的新冠死亡率更高,这一点在数据中也没有体现。“新冠的典型特征并不存在。”他说。他不想贸然提出其他导致死亡人数增加的假设。

不过,疫情造成的间接影响很可能是原因之一:收入减少、流离失所、营养不良、被迫迁居和医保的中断等等——让人们不能再按时到医院治疗疟疾、糖尿病、肺结核或者高血压等基础病。世界卫生组织的分析表明,过去一年间,在撒哈拉以南非洲地区因为疟疾、肺结核和艾滋病相关医疗及预防计划中断而死亡的人数要比因新冠死亡的人数还多。贫困地区尤其如此,病毒感染并不是疫情夺取生命的唯一途径。

那些报告新冠肺炎死亡率低到出奇的国家,会不会还没有迎来真正的风暴呢?帝国理工学院的另一位流行病学家和建模专家帕特里克·沃克尔(Patrick Walker)警告道,“这个模型中还没有置入时间因素。第一波疫情之后已经又出现了好几次高发,所以我们仍然不知道每一波疫情到底会带走多少生命。”能够确定的事实是,本季度南半球报告的新冠肺炎死亡人数大幅上升。低死亡率的地区侥幸躲过了这次疫情的可能性到底有多大?

去年7月和8月期间,健康经济学家马努吉·莫哈南(Manoj Mohanan)和一群研究人员着手对印度西南部拥有6400万人口的卡纳塔克邦感染新型冠状病毒的人数进行了预测。随机抽测的结果显示,血清阳性率(即抗体检测呈阳性的人口比率)约为45%,这意味着有将近一半的人口曾经在某个时间点感染过新冠病毒。去年一份政府普查报告发现,9月时有13%的人口为新冠阳性。根据近期的另一份政府报告,在新德里地区进行的一次大规模普查中发现,血清阳性率高达56%,这表明当地居民中感染过新冠病毒的有1000万人。

尼日利亚的血清阳性率很难统计,但那里也绝不是世外桃源;通常每年都有几百万人搭乘飞机往返海外。“这里可能有很多地区性新冠疫情,”法西纳在拉各斯对我说,“但是我们并没有看到极端严重的情况。”(世界卫生组织发现,非洲死亡率最高的危险因素是高血压和2型糖尿病。)

去年6月,在尼日利亚中部最大的州尼日尔州进行的一次血清阳性率调研发现,当地新冠感染率达到了25%,与美国疫情最严重的地区相当。法西纳预计,拉各斯及其周边地区的感染率会更高一些。尼日利亚确认首例新冠病毒感染一年之后,尼日尔州报告的死亡人数还不到20人。虽然全国死亡人数还在增加——但是如果想和模型预测的人数匹配,则需要出现几何级数的增长。

一些流行病学家认为,要想准确了解因地理位置差异而造成的死亡率悬殊的问题,还必须对另一个外部因素给予足够重视:某些政府的危机应对比另一些政府更有效。

哈佛大学医学院的统计学家贝瑟尼·赫特(Bethany Hedt)过去10年一直在卢旺达工作。她指出,2020年全年,这个总人口为1300万的贫穷国家报告的新冠肺炎死亡病例只有100人。“至少在我看来,原因很清楚,”她说,“因为政府采取了非常明确果断的防控措施。”她继续说道,“新冠肺炎的消息爆出之后,当地便开始实施严格的宵禁制度,卢旺达人民也认真遵守。没有许可证是不能出家门的,警察会拦住你进行检查。学校都关闭了,婚礼和葬礼也全部取消。然后,随着病例数逐渐减少,政府又采取了非常有效的‘打地鼠’策略。他们有一个极为强大的数据中心,任何地方只要发现有小范围暴发的迹象,他们就会对当地实施最严格的防控。”

在卡纳塔克邦主持研究的卫生经济学家莫哈南也同意,在有些地区,“果断的政府行为有效抑制了疫情。”在达拉维,医护人员为自己追踪、溯源并控制感染的英勇行为由衷感到自豪。但是,在强行推进公共卫生方面的措施上,非洲和印度次大陆的大部分地区其实是很反常的。“实际上,印度的方式是反面教材,是疫情期间最不该采取的方式——政策回应过于激进,传播策略上也削弱了预防的重要性。”莫哈南认为。

但是,如何理解2020年秋天印度开始人人戴口罩出门的各种报道呢?我在印度的同事对于报道中提到的民众配合度有所怀疑;他们也注意到,全国记录的新冠肺炎死亡人数正在缓慢下降,就像之前曾经缓慢上升一样,并没有呈现出行为改变带来的显著变化。我的母亲(一直在严格遵守佩戴口罩和保持社交距离的规定)定期给我发来几张在德里聚会的照片,里边总会混着几十个不戴口罩的人。

加纳的政府行动可能比它的某些邻国更加有力,但是在拥挤的市中心,佩戴口罩的政策执行松散。有人告诉我,在疫情暴发初期,加纳首都阿克拉的一家账单支付中心曾经规定访客必须佩戴口罩才能入内。由于口罩数量有限,所以来支付账单的人就在门口排起队,轮流使用同一个口罩进入大楼,他们出来的时候会把自己用过的口罩交给下一个排队等候入内的人,这就像是在应付纽约大都会俱乐部的着装要求一样——忘记戴领带的人会戴上一条“租来的”领带入内,离开时把领带交还,给下一个人使用。然而,12月纽约市官方公布的新冠肺炎死亡人数几乎是加纳2020年全年死亡人数的3倍。

其他研究人员正在探索,人类免疫系统的后天差异是否也起到了一定作用。获得性或适应性免疫涉及两种主要细胞:B细胞负责产生对抗病原体的抗体,而T细胞负责寻找被病原体感染的细胞。可以把B细胞想象成一个瞄准病毒扣动扳机的神枪手,而T细胞就是默默地挨家挨户寻找隐藏在其他细胞中的病毒的侦探。

B 细胞和T细胞都有着不同寻常的能力:产生免疫反应之后,一部分细胞会在我们的血液中长期存在下去,并且携带着曾经遇到过的“病原体”的记忆。当病原体再次出现时,这些所谓的记忆细胞就会被唤醒,并且会迅速调节身体的抵抗力予以抗击。

在加州拉霍亚免疫学研究所,研究人员们正在肖恩·克罗蒂(Shane Crotty)和亚力山德罗·塞特(Alessandro Sette)的带领下通过人类血浆样本研究B细胞和T细胞对于新冠病毒的反应。为了量化针对病毒的免疫活性水平,克罗蒂和塞特需要用疫情发生前提取的血浆样本进行“阴性对照”。

但是实验数据却出现了奇怪之处:研究人员发现,疫情暴发前的血浆样本中有超过40%的样本显示,新型冠状病毒在某种程度上触发了T细胞的反应。这些T细胞好像是认出了一种它们之前肯定从未见过的病毒。

出生在意大利的塞特戴着一副蓝框眼镜,每天骑摩托车去实验室上班。“阴性对照的结果应该全部为阴性才对,”他举起手指了指天空对我说,“我们完全没想到。”他举起手在空中用力挥舞,灰色的毛衣也跟着伸展开。“但是交叉反应始终存在,我们重复进行了实验,其他实验室也验证了数据,出现反应的比例因地理位置和人口而异——有20%的,有40%的——但总是会有。”

为什么会这样?部分答案可能跟T细胞如何识别病原体有关。我们很自然地认为我们的记忆T细胞会“挥着一张罪犯的大头照”进行比对。但是它们“记住的”其实更像是鼻孔的弧度、一只耳朵的形状等等这类特征——只是一个更大的蛋白质图谱中独特的片段而已。现在,假设曾经入侵过的病原体有一个更加恶劣的堂兄来了;它的面孔是新的,但是它具备的某种家族共有特征——比如像蝙蝠一样的耳朵——就能够唤醒至少一部分的记忆T细胞。那么,新型冠状病毒是否有可能与曾经流行过的病原体共有某种特征呢?

他告诉我,意大利有一个叫作吉廖岛(Isola del Giglio)的地方,他认为那里几年前或许流行过一次上呼吸道传染病。“但是,当新冠肺炎席卷意大利时,吉廖岛的居民竟然全部幸免。”塞特说,“这或许只是个传闻,但是它会让你思考,是不是一次感染之后,T细胞的交叉反应可以保护你免于下一次被感染。”

西雅图太平洋大学的结构免疫学家本·麦克法兰德( Ben McFarland)对T细胞出现交叉反应的根本原因有一些想法。去年春天,麦克法兰德给他的本科学生布置了一个作业。“由于校区仍然在封锁,所以我必须想出一些让学生们能够运用最简单的电脑工具在他们的厨房里就能完成的功课。”他回忆道,“于是我就想,为什么不把来自不同冠状病毒——无论是引发普通感冒的病毒还是SARS-CoV-2冠状病毒——的所有蛋白质序列都列出来,并寻找它们可能会共有的片段呢?”

这就像是把一群密切相关的罪犯排成一列——有些相对无害,有些则相当凶残——然后让学生们找到它们身上最相似的特征:比如独特的下巴沟或者耳朵的形状,结果令人鼓舞。“学生们发现有一些肽”——也就是蛋白质的组成部分 ——“可能会引发T细胞的交叉反应。”麦克法兰德告诉我。所以,新型冠状病毒并不完全是新的。即使T细胞的反应强度并不足以预防感染,他也想知道它是否能够减轻疾病的严重程度。

虽然拉霍亚的研究人员在疫情暴发前的血浆样本中发现了对SARS-CoV-2病毒发生交叉反应的T细胞,但是他们却没有找到产生同样反应的抗体。这倒并不奇怪:因为他们寻找的只是某种类型的抗体,也就是能够与“刺突”蛋白质上某一个特定片段相结合的“中和”型抗体。而且,病原体的一小截片段就可以引发T细胞做出反应,但抗体一般来说只对一个蛋白质片段的完整三维结构做出反应。因此,抗体具有更高的鉴别能力,即使是被一个恶劣的堂兄触发,也不会轻易开火,以防误伤。

可以肯定的是,无论是实验室研究还是电脑分析都不能告诉我们人体中到底发生了什么。但是波士顿大学的研究人员尝试通过观察患者的预后,去探索“此前是否感染过普通感冒,冠状病毒可能会影响感染新冠后病情的严重程度”这一假设。

他们确定了一组研究对象,研究对象们在2015年5月至2020年3月中旬期间都曾感染过4种相对无害的冠状病毒变种(统称为eCoV)中的某一种。新冠疫情“气势汹汹”地横扫波士顿时,其中一些人感染了SARS-CoV-2病毒。研究人员随即比较了eCoV阳性患者和一组阴性患者的患病轨迹。在已知曾经感染过eCoV的患者中,使用呼吸机、入住重症监护病房的比例更低,死亡率也显著偏低。

可惜的是,波士顿研究的样本量很小;所有的相关性也可以解释为是由于某种尚未确定的变量造成的。而更遗憾的是,费城的一群研究人员在最近的一项研究中,并没有发现普通感冒冠状病毒抗体的存在与新冠临床上的治疗优势有关。他们确实看到了交叉反应,但并不能对预防或者控制感染有所帮助。与此同时,德国研究人员也在一组毫不相关的病原体中惊讶地发现了与新型冠状病毒共有的蛋白质片段(也是抗体和T细胞的靶标)。

如果事实证明某些先前传播过的病原体确实可以诱发具有一定效果的免疫力,那么在当前的全球疫情中,这些病原体分布的地理位置差异——比如在拉各斯出现过,但在洛杉矶没有——就可以在不同地区的死亡率差异中体现。沙申克·乔希倾向于认同先天免疫的假说,哪怕只是暂时的。他告诉我,在孟买“有很多感染了新冠的老人居住在拥挤的环境中,所以我们才会预计有数百甚至上千人死亡。但是这个数字跟实际情况相差太远”。他还有另外一个发现:“在印度,我们发现大多数人感染病毒之后的抗体水平很高,而且这个水平不会降低,连老人也不例外。抗体会在体内存在相当长的时间。”

这让我想起,那些经历过慢性创伤的人对最细微的触动都会有反应。乔希不愿意进一步推测不同人群的免疫储备差异:“或许是T细胞的作用,或许是其他类型的免疫反应,但是在印度我们确实看到了迹象。”

这就让人难免去设想,甘古力先生就是免疫力超群的那种人,虽然容易感染病毒,但是某种程度上不会让病毒产生严重的破坏。或许真是这样。然而,先天免疫假说本身也令人困惑。为什么某些格外具有保护性的毒株已经到达南亚,却没有到达拉丁美洲?新冠疫情死亡率远远高于其他撒哈拉以南非洲地区的国家为什么是南非,而不是尼日利亚?或许在内因和外因之间存在着复杂的相互作用。

当你进入了一个看似合理但又未经证实的领域,其他理论就会应运而生。有些研究人员怀疑这种差异是否与病毒载量有关。“我认为导致印度死亡率低的一个可能因素是病毒载量低。”莫哈南大胆提出。他和他的实验室检测伙伴发现,感染患者体内的病毒载量超乎寻常地低。“对于低病毒载量的一个可能的解释是开窗通风,这在世界上较温暖的地区更为普遍。这种‘低病毒载量’假说同样和我们在印度见到大量无症状感染者的情况相符合。”正如流行病学研究需要对人口结构有真实详细的认知一样,深入了解人口的免疫学和社会生态学特征也会大有益处。

奥卡姆的威廉(William of Ockham)是14世纪的一位神学家,他毕业于牛津大学,著作涉及从逻辑到知识理论等诸多主题。但是今天他的名字为人熟知的主要原因是“奥卡姆剃刀”理论:当我们在寻求某一事件的起因时,应该支持假定最少的理论——也就是最简约的理论。在奥卡姆之前以及之后的几个世纪,许多思想家都曾经主张剃掉无关紧要的假设,以便为他们所困惑的课题提供一个直接且单一的解释。如果你要问“到底是谁想出了‘奥卡姆剃刀’这个说法”?你会得到不止一个答案,这也是思想史上“最奇怪的讽刺”之一。

奥卡姆的威廉(William of Ockham)

简约原则在科学领域具有特别重要的意义。我们崇尚简洁的宇宙观;我们不需要调用多种原因来阐明行星为什么在几何轨道上运转。自然选择解释了为什么人类手指的骨骼看起来跟大猩猩的很像,也解释了为什么在全球传染病大流行期间会产生具有更高传染性的新型病毒变种。在深入研究神秘现象时,科学家们会不由自主地屈服于经典悬疑故事的逻辑:单一谋杀,单一凶手,单一凶器。在阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie)的小说里,赫尔克里·波洛(Hercule Poirot)可能会像魔术师一样华丽地揭开谜底,而马普尔小姐(Miss Marple)或许会对着羊毛开衫吐露答案,但是我们读完这种故事的时候都会有一种满足感,因为所有的细枝末节都已经整理好,所有奇怪的地方都有了清晰的解释。

然而,简约本身也自有其危险,而且说到底,最能让我牢记这些危险的,并不是对于科学研究方法的反思,而是克里斯蒂的小说《东方快车谋杀案》。火车上有一个男人被谋杀了,他的身体上有多处刀伤。恰好也在那列火车上的波洛着手调查哪一位乘客才是凶手。通常的排除法没有解决问题,最终,波洛意识到,这次谋杀是经过长期策划的一次集体复仇。凶手不止一个;凶手有很多个。

研究人员向我描述的这次疫情最让人迷惑不解的特征,或许就是《东方快车谋杀案》的流行病学版本:罪魁祸首不止一个,而是有很多。原始数据的漏报是一个巨大的问题。年龄分布的差异也很明显,所以或许预测模型需要进一步校准权重。显然,某些国家受益于有力的公共卫生体系和政府的积极响应。(而我们的国家则因为应对不力而深受其害。)在新西兰,减少人员流动和严格执行隔离措施起到了很大作用。但是,为了认真应对更广泛的全球化抗疫大局,我们需要着眼于更多的促发因素——有些因素的作用更深入,但所有因素都应该引发关注。

新冠肺炎大流行让我们吸取了包括病毒学监测、免疫学、疫苗开发和社会政策在内的很多教训。其中一个教训不仅关乎流行病学,还涉及认识论——也就是关于我们如何获得认知的理论。流行病学不是物理学,人体也不是牛顿学说里的物体。面对社会力量和生物力量共同作用产生的危机,我们如果能够承认其原因的错综复杂,反而会是件好事。我们需要的不是奥卡姆剃刀,而是奥卡姆“百家被”。

最重要的是,面对复杂多样不断演变的证据,我们需要谦卑。这场疫情很可能会继续飘忽不定地转变形式,让我们对其建模和定性的所有努力付诸东流。正如伦敦帝国理工学院的帕特里克·沃克尔所强调的,“新毒株将进一步改变感染者数量和传染性。”那条“百家被”自身也会改变形状。

如今在英国新出现的一批新冠肺炎患者中,很多人感染了具有高度传染性的B.1.1.7型毒株,国民医疗保健系统像很多病人一样不堪重负,正在为生命而战。在尼日利亚,报告的人均死亡率按西方标准来看仍然很低,但人们还是会记得总统的幕僚长——4个孩子的父亲——也染上了新冠病毒,并且眼看着国家的医疗卫生系统趋于崩溃。很多官员都认为第二波疫情肯定会比第一波严重,因为来自英国和南非的高传染性变种毒株已经开始在整个非洲大陆上蔓延开来。加纳最近暂停了议会的一切活动,因为议员及议会员工中间有疫情暴发。西非、中非和东非各地的卫生官员都希望将死亡率保持在相对较低的程度,但也很清楚不能想当然地认为一定能如愿以偿。

乔希医生仍在奔波于孟买的医院和诊所之间,不过,由于当地相当一部分人口已经感染过,他预计新发病例将继续下降。在加尔各答,甘古力先生已完全康复,他计划这周再去一趟菜市场。

撰文:Siddhartha Mukherjee

插画:Alexander Andreades、Rose Wong、Matthew Diffee