上周五,有媒体报道了一则关于教育部的新闻,标题是:

教育部答复「防止男性青少年女性化」提案:注重「阳刚之气」培养。

乍一看,好像是教育部在说要注重男性青少年「阳刚之气」的培养,也正因如此,这条新闻引发了较大争议。

但真的是这个意思吗?我们应该怎么正确地理解这条内容?

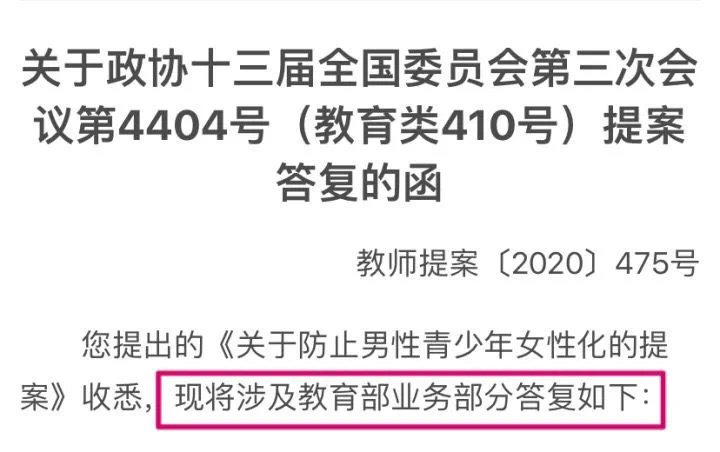

答主 @林为珮 表示,这其实不是「文件」,而是对一个政协委员的提案的回复(每年政协这种奇葩提案多了去了)。

涉及到具体部门的政协委员提案,不管多奇葩和离谱,相关部门都必须给予回复,回复不代表接受和认同。

第一,《关于防止男性青少年女性化的提案》是政协委员给教育部的提案,教育部只是对此进行回复,这个提案跟教育部无关,教育部回复只是例行公事,并非赞同支持;

第二,教育部的回复根本就不是针对这个提案标题的,而是针对这个提案里跟教育相关的内容进行回复的,主要是体育方面;

第三,教育部的回复通篇都是在讲要给青少年加强体育教育,连「男」「女」二字都没提,「注重学生阳刚之气培养」也没说是只培养男生;

第四,结合上下文就知道,阳刚之气不用过度解读,就是说体育锻炼的;

第五,教育部关于「网红影响」等话题,用词非常慎重,也只是说了要加强这方面问题的科学研究,并没有给任何政策方面的指导。

@Kintoru Zanki 也表示,这就是一个形式的回复而已,写这个就相当于说,「看到你的提案了」。

综合多位答主的分析来看,这篇报道的标题应该是存在一定误导性。

不过,网友的抵触反应,也恰好反映出了当下社会舆论对于原提案的态度:

刻意强调阳刚之气,防止男性青少年女性化的这种提案,大可不必。

答主 @Elliot-He 评价称:

与其「防止男性青少年女性化」,不如努力培养健全的社会人。

当代男性青少年的问题不在于女性化,而在于独生子女时代特殊的培养模式导致的责任感弱化。

小编则想起来,在刘慈欣的科幻作品中描绘了这样的情景:

随着人类社会科技的发展,两性之间的外观差异也在逐渐缩小,到了科技高度发达的未来,已经很难区分男人和女人了。

而从现在娱乐圈的小鲜肉盛行状况来看,随着经济发展,年轻人的审美也在发生变化。或许,这也是一种大趋势呢?

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2021-12-18 08:14 PM

发表于 2021-12-18 08:14 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡