我选择了一个接近皮肤质感的陶瓷,把节育环嵌入陶瓷当中。然后把陶瓷取出来,留下了一个疼痛的痕迹,再把这个痕迹烧制成一个永恒的印记。在这两个《节育环》的作品被放到一个展览同时展出的时候,形成了一个很有趣的对话——一个是真实,一个是虚空。

在威尼斯双年展上有位艺术家做过一个这样的作品,他拿了一个苹果,用世界上不同语言的字典,查到了关于这个苹果的解释。再把这些解释打印出来,用这些解释一页一页地把这个真实的苹果包裹起来。最终这个真实的苹果消失了,取而代之的是无尽的关于这个苹果的阐释。其实我们认识的这个世界也是一样的。这个真实的世界被大量的信息所覆盖,我们一头扎进信息的海洋里,最终却忘记了和这个真实的世界发生关系。因为这个作品的灵感对我的影响,我创作了这个作品,叫《权力词典》,也是我所有的作品中我自己最喜欢的一个。

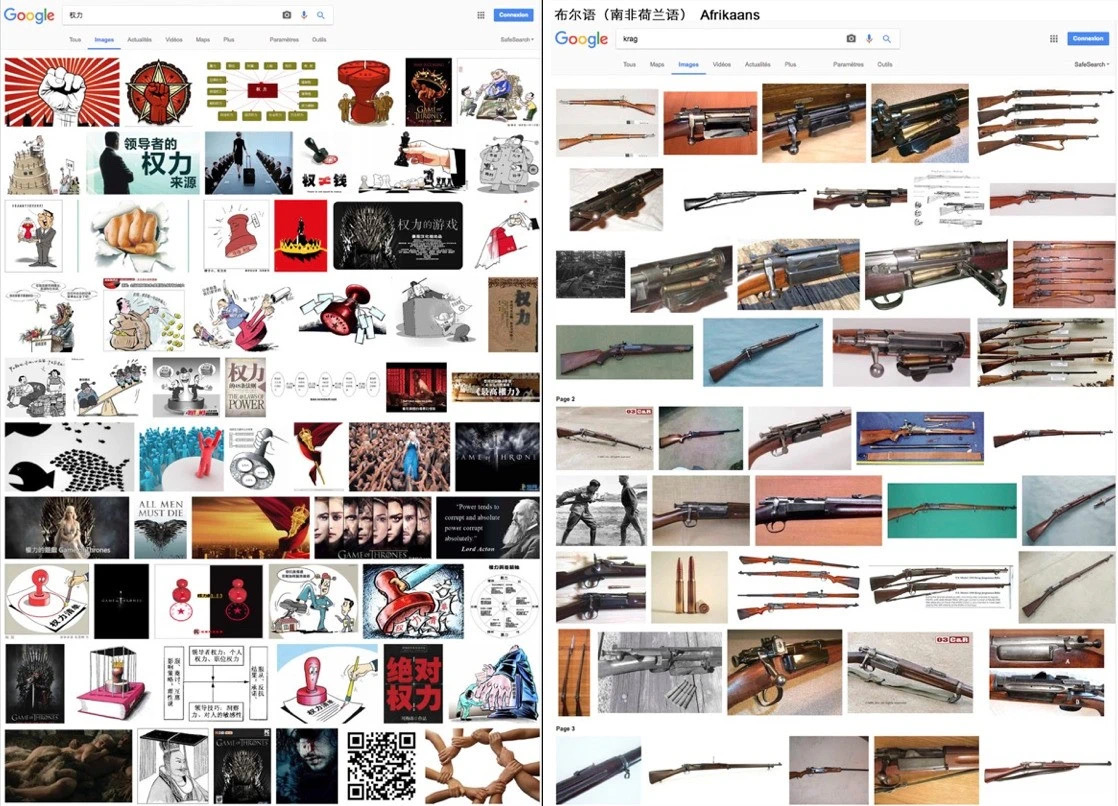

▲ 《权力词典》,2017 这个作品的灵感来源于福楼拜最后一本小说中的《庸见词典》,“平庸”的“庸”,“见解”的“见”。其实我干了一件很简单的事情,就是把所有关于“权力”这个词的词汇收集起来。我自己再给这个词一个解释,最终编汇成一本个人词典。我把它翻译成了法语,保留了中文和法语两个部分。《权力词典》这本小册子的第三部分,是我做的更像是一个行为艺术的作品,是权力的图像化。这个动作也非常简单,就是我把中文简体的“权力”这个词放到Google翻译当中,翻译成104种不同的语言。然后我再复制、粘贴这个语言到图片搜索栏,得到了第一页的图像的截图。大家可以看到其中有很多有意思的现象出现了。比如说中文简体的“权力”搜索的图像,大多都是拳头、印章、很多的人,但是在南非的布尔语里,你看到的图像是很多的枪支。

▲ Google搜索“权力”。左:中文;右:南非布尔语 其实这也是一种文化对一个词语最简单的图像化的阐释。但在这个过程中出现了无数多的歧义,比如说有语言学上的歧义,有一些语言它本身就没有“权力”这个词,于是它会选用一个相似的词去替代它;再比如Google搜索是按照搜索量来排名的,所以你搜索到的并不是最正确的结果,而是最经常被人搜索到的结果。于是我把这些错误和歧义收集起来,保存下来,最终编汇了这本小册子。我想一个艺术家拥有的最大的权力就是对世界的诠释权。我用一种戏谑的方式编写了这一本《权力词典》,用来行使我对这个世界的诠释权。很多人说我的作品太严肃了,我其实也有很多很幽默的作品,比如这个作品的名字叫《我心爱的》。

▲ 《我心爱的》,2018 其实在我的家庭当中有很多长辈的心脏里都搭了支架。他们一边喝酒吃肉,一边搭着支架。那我肯定要幽默你一把。我做了30多个的“铁石心肠”,你们看上去很像铁对吧?其实这个东西是我调制的一种金属的釉料,它是陶瓷做的,然后烧制成这个样子。布展的时候,我还特意花了个小心思,就是把它们全部摆放在地上。因为当观众站着看这个作品的时候有一定的距离,你会觉得它是非常坚硬的铁。可是当你蹲下来靠近它、触摸它的时候,你才会发现这个真相:原来它是陶瓷,如此地脆弱,如此地不堪一击。所以说傲慢的观众发现不了真相。也有人说我的作品很冷酷很暴力,那你本人的性格是不是也是这样的?其实并不是。我也创作了一些很温馨的作品。比如说这个《女人系列·取暖》,其实是和《节育环》同时创作的一个系列。

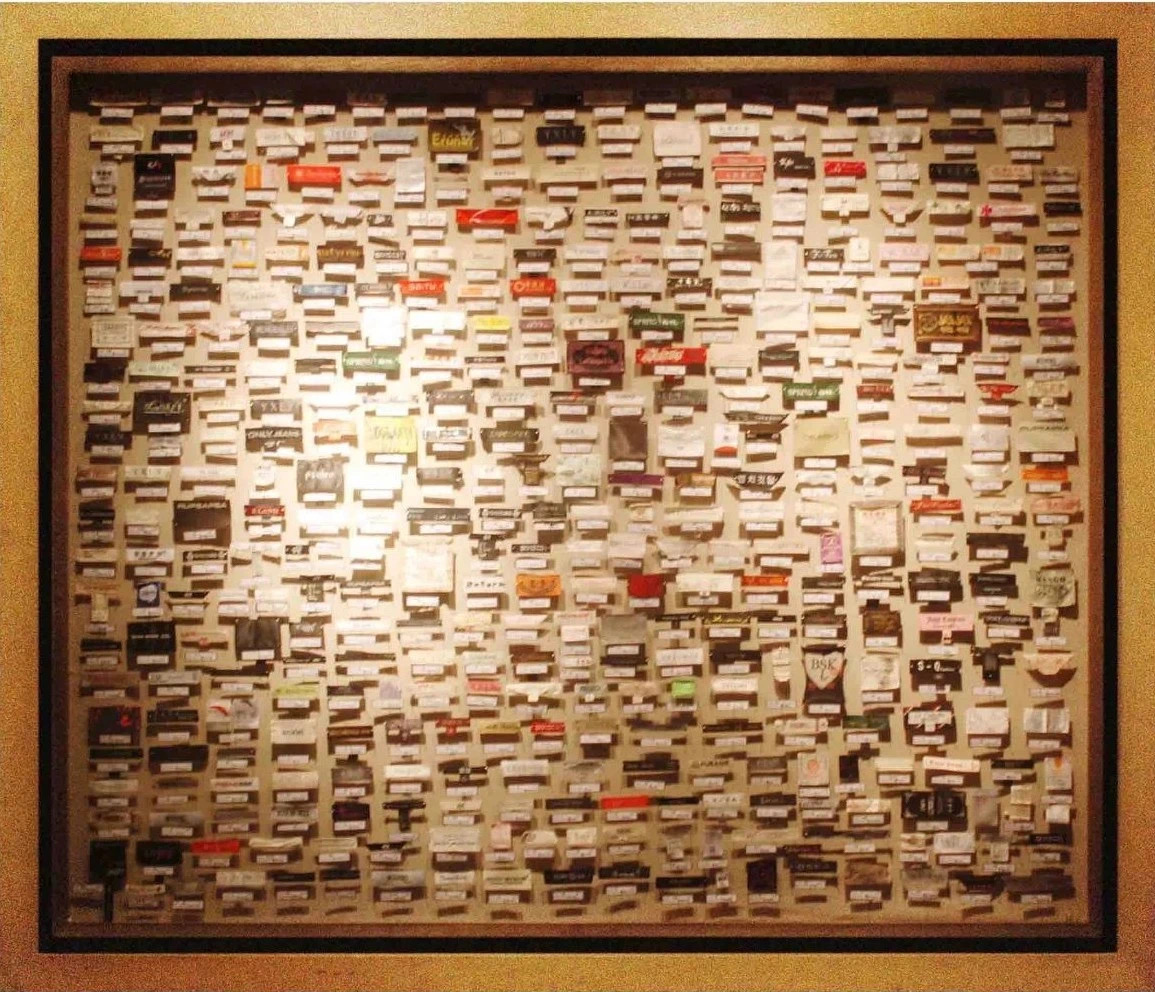

▲ 《女人系列·取暖》,2014 这个作品是我把我母亲的衣柜里,从2004年到2014年所有的衣服的标签取下来做的一个作品。我妈妈从来没有丢衣服的习惯,所以她有一个很大的衣柜。在做这个作品的时候发生了一个很有意思的事情,就是在剪一些比较贵的衣服的标签的时候,她说不能剪,因为她买的就是这个标签。我狡黠一笑:那我就更要剪了。我把这个标签剪下来之后,在底下附了一张小的纸片,上面记述她购买的时间、衣服的尺寸、颜色、款式,做成了一个像标本一样的镜框。我当时还豪言壮志地说,我要批判中国经济增长中的消费主义的问题。结果忽然有一天我看到墙上这个大框子的时候,我突然意识到,原来这也是一张我母亲的十年的肖像,充满了温情。其实你仔细观看其中的细节,你会发现,你可以看到这个人的身高、她喜欢买什么样的衣服,甚至能够揣测出她大概的性格。而且你能够发现,这个家庭好像从某一年开始收入还不错,开始买一点稍微贵的衣服了。甚至你可以发现,某一个欧美的品牌在哪一年开始进入了中国一个三线城市的市场。它其实是一段微观历史,是在中国改革开放经济飞速发展的十年间,一个中国三线城市的一个普通上班族女性的一段消费史。2017年的时候我回到中国,参加了第一届合川钓鱼城的新媒体艺术节。这个展览空间十分地特别,是在重棉四厂一个废弃的厂房里。这个工厂以前生产的是棉麻的纺织品,它让我想起了我祖母的一段经历。我的奶奶在上世纪70年代到90年代间,从东北移民到了湖南株洲,在市毛巾厂工作。她去世之后,我和我的父亲去整理她的遗物的时候,发现她的衣柜里有将近20公斤的毛巾。我把这些毛巾缝制成了一个3米×25米的长帆,挂在了这个展厅里。

在展场的现场有一个很有意思的现象出现了。第二天我去展场拍照,我发现退休女工们又重新穿上了她们的制服去看展,在我的作品前拍照。我赶紧也跑过去给她们拍了几张。这个突然的意象,让我的作品有了一个新的立体的生命。我很欢喜。从这个作品开始,我开始确定了在我的创作方法论中关于“微观史”的体系。我认为,每一个具体的人,每一天经历的具体的事件,把这些具体、细小的事件记录下来,就成了一部文明史。做完这个作品之后,我就搬到了巴黎。我住在巴黎11区拉雪兹公墓的附近。我在巴黎的生活非常地奢侈。每周三和每周五的晚上,我都会散步去卢浮宫。每个晚上两个小时,我只看一幅画或者一个雕塑。我会站在那幅画前临摹,有时候会写作,有时候甚至就只是发发呆。每次走出卢浮宫之后,我会在塞纳河边散散步,看一看塞纳河的水,再回想回想刚才的画。在这三年期间,我大概是按照美术史的脉络这么走下来的,从古希腊到文艺复兴,再到十七、十八世纪的绘画。这一段时间也让我对美术史有了更深层次的理解。2020年是很特殊的一年,是全世界都开始关注医疗的一年。其实今年我也开始关注医学和艺术的一个交汇点。我想创作一个这样的词叫“临床艺术”,不是指用艺术去治疗临床的疾病,而是指用观看的方式揭示医学和艺术的交汇点和对立面。今年年初的时候我去到这家博物馆,这是我家附近的圣路易医院的博物馆,收藏的是17到18世纪所有皮肤病病人的真人翻模。这些翻模都是蜡制的。整个展厅里面展示的有艾滋病、天花、荨麻疹、带状疱疹等皮肤病蜡膜,非常地惊悚,非常地暴力。我看到了一些人的脸,这些人的脸作为一种图像,可能是他存在于这个世界上唯一的证明。可是在这张脸的下面写的名字,却是他得过的疾病的名字,他穿着疾病的衣服,被疾病命名。上个月我遇到了一个朋友,她对我的疾病系列很有感触。她告诉我了一个她个人的经历。她说在她初中的时候曾经感染过猪流感H1N1。那个时候她的图像被不断地报道、传播,可是在她的图像下方写的却是“猪流感二号病人”。于是我开始着手创作这个系列,叫《以疾病之名》。这是其中的第一个作品。

▲ 《以疾病之名》,2018 我用绘画的方式和综合材料的方式,描绘了博物馆里面出现过的一些真实的人物,他们闭着眼睛,神态安详。

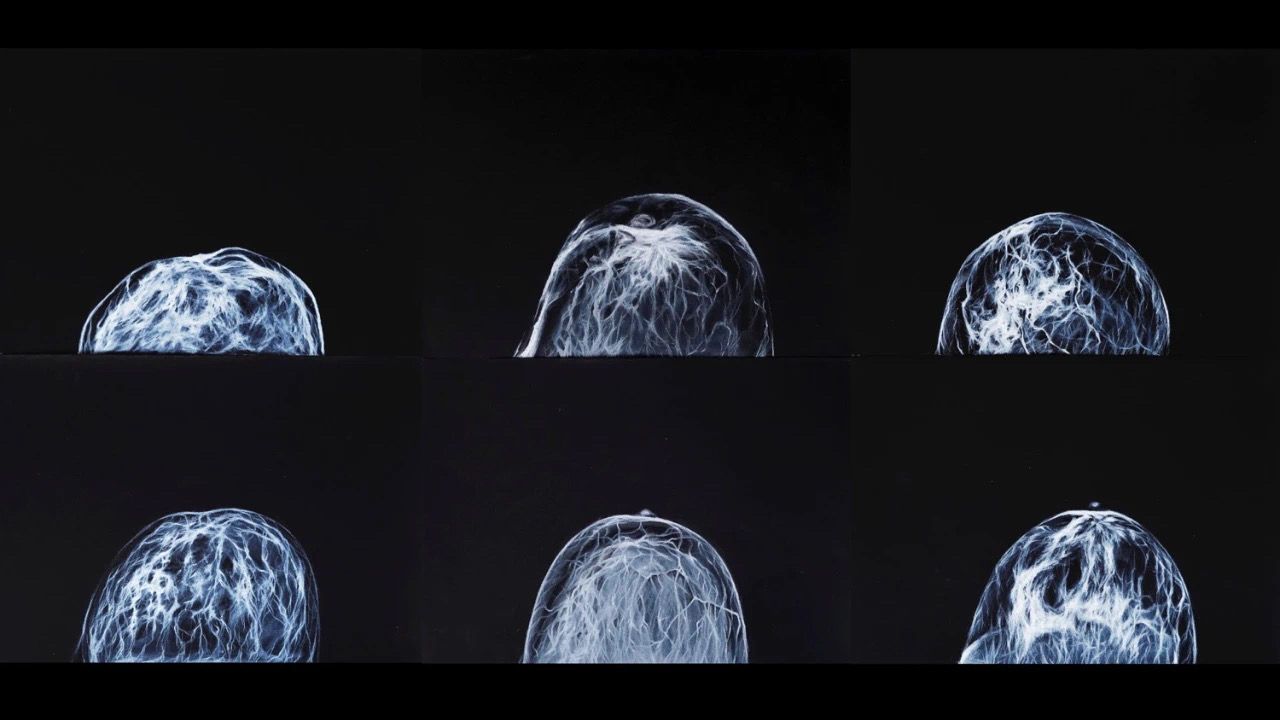

▲ 《增生》,2018 其实它来源于女性乳腺钼靶筛查的X光影像。我几乎是用写生的方式把这个X光画了出来。我搜集了大量的医学资料,用不同的语言在不同的国家医疗网站上找到这个X光照片,把它们画了出来。在展览的时候,我把这个照片旋转了90度,挂在了墙上。很多观众会问我,这是蘑菇吗?或者也有人会问,这是水母吗?或者是某种未来的生物吧?最有意思的一次是,有一个外科医生来看我的展览。他一进来就说,这个钙化了,这个在增生,这个是肿瘤了,没救了。他哎呀呀叹着气就走了。可能在平常人眼中的作为一种美学的存在,在医生的眼睛里就是一系列的疑难病症。这也是我想讨论的某一部分。在米歇尔·福柯《临床医学的诞生》里面有这样一段话:“把某些人的疾病变成其他人的经验,使痛苦展示出来,这样做是公正的。病人暂时不是一个公民了,他沦为某种疾病的历史。病人到医院来寻求治疗,却变成一种景观。”时常会有人问我,艺术有什么用?我恰恰想说的是,艺术它可能不是一门实用的学科。艺术很多时候呈现出来的就是无用的状态,无用之用。艺术家用艺术的眼光提出了一个问题,可能真正解决这个问题的人是科学家、社会学家,或者医生,或者其他。

在我看来,艺术是一种追寻,对于不明就里的人而言可能毫无意义,但是对我来说,却是智识的本身,也包括牵涉其中的一切困难和所能给我的一切快乐。 |