室友察觉到什么,直言道:" 爱因斯坦的未婚妻。"

米列娃顿时泪目,仓皇而逃。

她决定要这个男人撇清关系。

可是,一个真正动了心的女人,想绝情,何其难。

她走到哪,爱因斯坦就跟到哪。

她说自己担心学业,爱因斯坦就承诺:" 我可以帮你补习,一起获得学位。"

他还给米列娃许下承诺:

和玛丽分手,钟情你一人。

最终,在爱因斯坦强攻之下,她渐渐丧失了抵抗力。

又一次栽了进去。

大学期间,两人同居。度过一段相当美好的时光。

爱因斯坦很懂调情。

他给米列娃取了一个别名,洋娃娃。

" 你平时很严肃,身体却如此的柔软,那我就叫你洋娃娃吧。"

他告诉米列娃,自己身体每个部位,都被她的聪明才智所吸引。

他们一起翘课,一起堕落。

在教室的书堆上做爱。

那么,未婚妻玛丽呢?

爱因斯坦回答:" 一个无法对事物本质进行深入对话的女人,我无法和她共度一生。"

玛丽,已成前任。

沉溺于男女之情,很大程度影响了爱因斯坦和米列娃的学习。

两人成绩一落千丈。

苏黎世理工大学的毕业考试,爱因斯坦只是勉强及格。

而米列娃,失之交臂。

值得一提的是,米列娃出身社会底层。父母都是农场主,文化水平有限。

再加上社会对女性的歧视,米列娃几乎没有接受什么正而八经的教育。

全靠自学。

但是,她居然考上了一流的理工学院,苏黎世理工大学。成绩甩别人几条街。

以至于有世人感慨:米列娃是被爱因斯坦毁掉的另一个 " 世纪天才 "。

得知没有通过毕业考试,米列娃哭得昏天黑地。

她的科学梦,碎了。

因为在当时,想从事科研,就必须要取得相关的大学学位。否则,一切都与你无关。

彼时,爱因斯坦给米列娃指了另一条路——家庭主妇。

一条通往地狱之路。

1903 年,两人成婚。

那时,24 岁爱因斯坦还籍籍无名,只是专利局一个小职员。收入低,前途渺茫。

除了必要的工作,他把所有时间都投注在学术研究上。

对妻子没有陪伴。

对子女也未尽父亲的责任。

有一次,他离家数月。

米列娃相思成煎熬,却没有收到丈夫一丝一毫的关心。

心寒至极。

某个晚上,爱因斯坦一声招呼没打,突然出现她面前。然后,一个深情的拥抱。

米列娃喜极而泣。

她想,对方还是爱自己的。

但不过三分钟,爱因斯坦就说:

量子辐射,我一直寻找的重大突破。里面有一些难题,需要你帮我计算。

喜悦顿时崩塌。

米列娃咆哮:" 你不是想我,你只是想让我帮忙!"

或许,爱因斯坦至始至终,爱的都只是他的头脑,而非完整的人。

1905 年,在科学界,爱因斯坦一夜爆红。

他相继发表了《量子论》、《论动体的电动力学》,并解决了光电效应。震惊全球。

百度百科对此的注解是:开创物理学的新纪元。

客观说,爱因斯坦有此成就,离不开妻子米列娃的功劳。

做家务之余,米列娃时间全部都用于协助丈夫。

一堆令人头疼的数学难题,也多亏她的出手。

而爱因斯坦也承认," 没有妻子做搭档,我可能什么都做不成。"

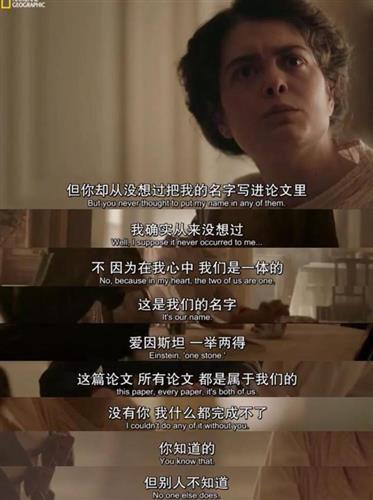

但是,在论文发表之际,爱因斯坦却拒绝加上 " 米列娃 " 三个字。

妻子崩溃:" 为什么?"

他回答:" 我们是一体的,爱因斯坦是我们共同的名字。我的荣耀就是你的荣耀,没必要再加一个名字。"

图片来源:微博

这分明就是诡辩!

但米列娃身为家庭主妇,没有名望,没有话语权,只能被迫接受。

她以牺牲自己梦想的代价,成全了一个世纪伟人。

而自己,成为伟人背后的影子,悄无声息,无人知晓。

04

之后,爱因斯坦的科研之路,一路飙升。

名利滚滚而来。

而两人婚姻却走向相反的方向——爱因斯坦,出轨了。

他爱上了自己的表姐艾尔莎。

艾尔莎比爱因斯坦大 3 岁,已离异。

她和米列娃不同,既不懂科学,也不想知道世界的奥秘。

她热情奔放,活跃于社交场合。很会撩人。

爱因斯坦告诉朋友:" 跟表姐在一起,便觉时间飞逝。"

这段不伦恋,一发不可收拾。

爱因斯坦夜不归宿,经常半夜出入艾尔莎的公寓。

到最后,连艾尔莎的女儿受不了了。

她痛斥母亲:

" 你知道邻居怎么评价你吗?跟已婚男人偷情,无耻!"

这时,爱因斯坦呈现出两副面孔。

对于新欢艾尔莎,他极尽温柔。

对于妻子米列娃,他表出决绝冷酷的一面。

他告诉米列娃:" 我们离婚吧。"

米列娃拒绝。

几天后,米列娃告诉爱因斯坦自己的 " 艳遇 "。

" 今天我邂逅了一个数学家,他想和我上床。我差一点就同意了。"

显然,米列娃是故意激怒爱因斯坦。想以此挽回婚姻。

但爱因斯坦的一番话,令她彻底绝望。

你应该和他上床的。

离婚其实不足为过,互相伤害才是。

那时,爱因斯坦仅三十几岁。柏林大学教授,普鲁士科学院院士,名利俱有。

而米列娃,一无所有。

也许是出于爱,也许是出于不甘,米列娃打死不同意离婚。

爱因斯坦也不做勉强。

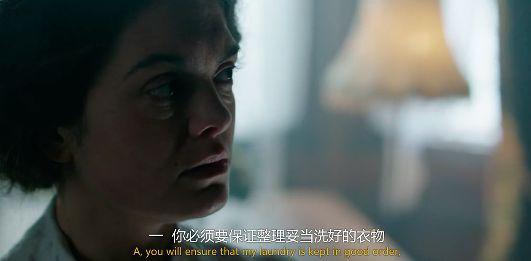

为了方便和新欢来往,他拟了一份分居协议,给自己的妻子。

一,照顾我的衣食起居。

二,你要宣布放弃和我的私人关系。

三,你不能和我有任何亲密互动。

四,如我有要求,你必须立刻停止和我说话,必须立刻消失在我的视线。

协议内容,字字诛心。

米列娃含泪答应。

从此,两人婚姻形如摆设。

爱因斯坦公然出轨,丝毫不顾及妻子感受。

而没有事业、没有未来的米列娃,整日以泪洗面。活成怨妇。

有一次争吵,米列娃将茶几全部打碎。

爱因斯坦问:" 你恨我吗?"

米列娃说:

" 恨,但更我恨我自己。为什么就因为你沦为今天这种地步!"

是啊,如果没有遇见爱因斯坦,如果当初坚持不考学位,如果没有成为家庭主妇 ......

谁又能保证,她不会成为另一个爱因斯坦?

但世间没有如果。

她拽着已断气的婚姻死死不放,维持数年之久。

直到 1919 年的某一天,爱因斯坦再次提出离婚。

他说:

我的论文已经被诺贝尔奖提名。

如果获奖,奖金将全部归你和孩子所有。只要你答应离婚。

这一次,米列娃没有摇头。

她终于选择放下。

离婚后,爱因斯坦迅速娶了表姐艾尔莎。

1919 年,英国剑桥大学。

爱因斯坦婚礼上座无虚席。

宾朋都是科学界的泰山北斗。

面对新欢,年过四十的爱因斯坦,再次许下诺言:" 我将忠诚于我的妻子 ······ "

可是,在爱因斯坦的世界里,怎么可能会有 " 忠诚 " 二字?

他很快又有了新欢。

那是他的女助理。论年纪,两人差一个辈分。

但经常在办公室寻欢作乐。

爱因斯坦还和继女的闺蜜有染。

那是一个比爱因斯坦小 15 岁的女人。两人曾一起去英国旅游。

令人意外的是,艾尔莎却没有像米列娃一样哭喊大闹。

甚至连吃醋都没有。

因为她很清楚爱因斯坦的风流本性。所以,对于 " 忠诚 ",几乎没有抱有任何奢望。

对于外人的询问,她坦然承认:" 能以伟人的妻子出席重要场合,这件事我感到很骄傲。"

艾尔莎要的,更多是虚荣。

爱因斯坦渴望的,更多是一种理解,一种自由——即,不受世俗道德所约束。

两人一拍即合。

几十年婚姻,相守也算愉快。

二十世纪四十年代,爱因斯坦老了。

而前妻米列娃,也老了。

爱因斯坦在获得诺贝尔奖之后,并没有将奖金全部交给米列娃。只给了一部分。

具体金额多少不得而知。

可知的是,离异后的米列娃,过得颇为凄凉。

大儿子离开欧洲,去了美国。

小儿子患上重病。为支付医疗费,她卖掉房子,花光所有钱财。

不得已,到了晚年,米列娃仍要靠打工谋生。

1948 年冬天,在一个漫天大雪的夜里,米列娃去探望病重的小儿子。

她不慎摔倒了。

从此中风瘫痪,卧床不起。备受身体与心灵的煎熬——她担心自己死后,小儿子无人照料。

彼时,年过六旬的爱因斯坦博士,正在和一个苏联美女谈恋爱。

爱因斯坦博士说:" 我要学苏联语言。"

苏联美女问:" 这是为什么?"

" 这样我就可以用你的母语对你说,我爱你。"

两人接吻,做爱。

爱因斯坦的风流,至死方休。

只是,女友一任又一任,许下的诺言一遍又一遍。

在某个时刻,他可曾思念,那个叫 " 米列娃 " 的天才女子,如今过得如何?是否安好?

又是否会想起,当年那个叫 " 玛丽 " 的女孩,如今在何方?

我想,应该还是忘了。

就像爱因斯坦助手的总结:

他更在乎的,是能遗留在世的东西,是自己如何能被这世界记住。

而今,斯人已逝,丰功永存。

教科书上,人们将只见伟人的智慧与神话。

世代传颂。

但神话背后的自私、无情、不负责,却成一捧泥沙,吹散于历史风中。一如云烟,消失无痕。