Netflix 秋季惊喜之作,具有电影质感的高级「爽剧」。

说实话,在看剧之前,我的期待值挺低的。

一个神童少女过五关斩六将、最终成为世界冠军的故事,听起来有点老掉牙。

没想到一集接一集,根本停不下来,真香。

那么这部剧究竟有怎样的魔力?

【目录】

- 剧名&译名

- 剧集背后的故事

- 本剧的「魔力」

- 一些感想 & 遗憾

1、剧名 & 译名

剧名 The Queen’s Gambit 本义是国际象棋中的经典开局方式,中文翻译为「后翼弃兵」。

在本剧中其实有两层含义:

- 一个是术语本义,突出国际象棋这一核心要素;

- 另一个则是利用 Queen 双关这是一部女主大戏。

Queen 是棋子中唯一的女性角色,而女主也是棋坛顶端唯一的女性——当之无愧的 Queen。

那么什么是「后翼弃兵」?

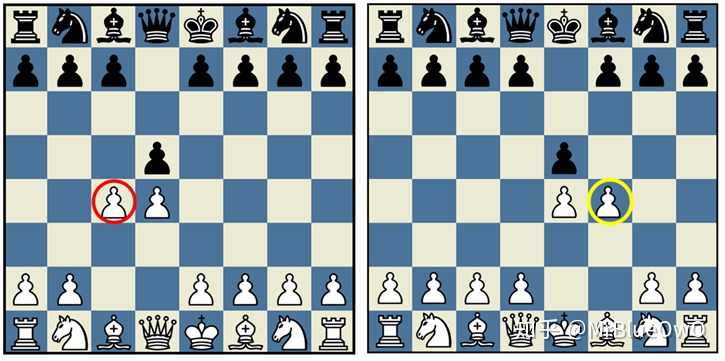

简单而言,就是作为先行的白方,牺牲掉皇后一侧的边翼兵,来获取对中间场地的控制权(exchange wing pawn to gain more control of the center)。所以这个术语其实是「皇后舍弃了边翼兵」的缩写(queen sacrifices its wing pawn)。

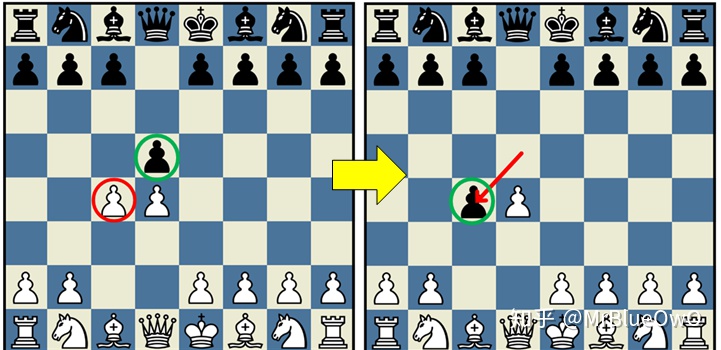

放在棋盘上来看,牺牲的皇后一侧的边翼兵,如左图红圈;同理可知「王翼弃兵」,就是牺牲国王一侧的边翼兵,如右图黄圈。

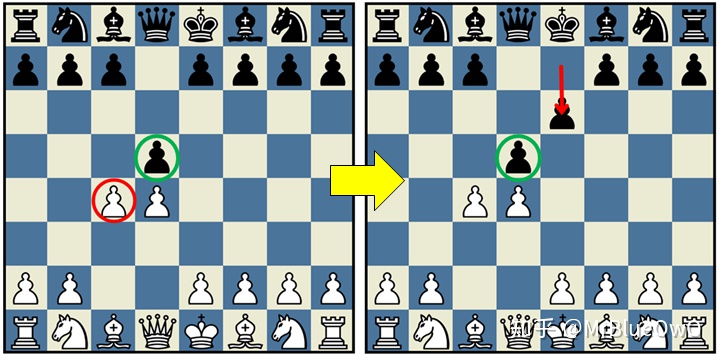

黑方应对后翼弃兵有两种方法:

一个是接受弃兵,(绿圈)拿下对方 sacrifice 的这个兵,失去对中场的控制权。

另一个则是拒绝弃兵,派兵守卫,保住中场。

如果白方吞下黑方中路兵(绿圈),那么黑方派出的另一个中路兵就可以吞下刚刚占据黑方中路的白方兵,最后双方在中路 center 还是各有一个兵在。这也是最常见的应对「后翼弃兵」的方式。

- 更多关于「后翼弃兵」的解释、动图演示,参见:Queen's Gambit (How To Play It, Attack It, And Counter It)

而关于译名有不小争论。

现在网络上很多人都是支持本义翻译《后翼弃兵》(所谓的官方翻译),而吐槽最开始的译名《女王的棋局》。豆瓣开始使用的是后者,然而呼声太大,现在也改成《后翼弃兵》。

原因大概是后者看起是门外汉对剧名原义的曲解——Queen 本义棋局中的皇后,却变成了「女王」;Gambit 其实就是开局的固定术语,却变成了「棋局」,让人怀疑是不是译者看错成了 Game。

但我认为《女王的棋局》是更好的译名。

的确,后翼弃兵更为准确,然而却因为准确,失去了剧名原本的魅力。

首先,女王的棋局更简单易懂。

「女王」——女主戏,「棋局」——国际象棋,要素鲜明,基本能让人一看到剧名,就大致知道剧集的核心内容。(反观「女王的开局」,什么开局?国际象棋的要素就缺失了。)

那么后翼弃兵呢?

讲真心,这真的是一个让门外汉摸不着头脑、佶屈聱牙的词组。

我最开始还以为「后」是后来的「后」,直到去了解了术语真正的含义,才真正恍然大悟,轻松地记下这个词组。但是对于大部分观众呢?

其次,女王的棋局翻译出了双关。

像我前面所说的,Queen 不仅是指皇后棋子,更象征着女主,代表女主在男性统治的国际象棋界打拼出了自己的一片天地,就好像棋局中唯一的女性、确具有最强能力的皇后。

所以在译名中直接把「女王」这个词拎出来,正好强调了这个双关。

不然为什么不说 the king's gambit?没说女主就偏爱后翼弃兵,而不喜王翼弃兵呀。

而至于后翼弃兵,大多数门外汉观众应该很难立刻把「后」联想到皇后吧。我认为是体现不出原名中的这个双关含义的。

还有小伙伴纠结棋局中没有女王,只有皇后。

诚然,棋局中的 queen 之所以翻译成皇后,是因为她和 king 国王配套的,「皇帝正妻」。

而同样是 queen 的女王,则是「女性国王」。

那么本剧中的女主,是名字里都要带着国王的「皇后」,还是更为霸气的「女王」呢?

正因以上几点,我个人是更倾心《女王的棋局》这个译名。并不知道这个译名的原始出处,即使不是「官方」,也胜过「官方」。

再说了,译名不能只追求准确。「信达雅」,不能只求之「信」,不求「达」和「雅」吧。如果观众连名字都读不通,那就没有什么意义了。

个人看法,欢迎讨论。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2021-12-16 12:30 PM

发表于 2021-12-16 12:30 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡