|

校场答疑:为何拖曳声呐也很难发现后方的敌舰?

新浪军事 2020年10月12日 10:12

微信网友 曾经的飞翼 :1,为何现代潜舰在极低航速下释放出拖曳声纳也很难及时探测出来自舰艉180度方向的尾追自己的他国潜舰?2,坦克火控系统在动对动条件下,真的永远无法做到“首发命中”吗?

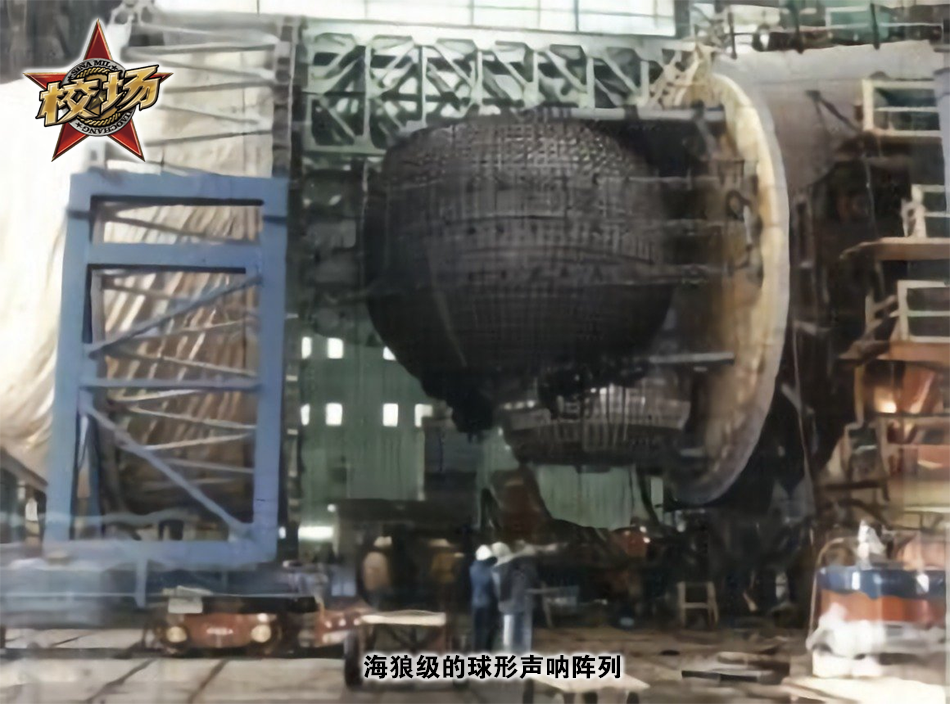

第一个问题和声呐本身的作用原理和构造有关系。声呐的阵元(水听器)本身是没有分辨声音方向的能力的,所以一般的舰艏/艇艏声呐才会用大量声呐阵元组成球形的或圆柱形的声呐阵列,根据各个阵元接收到声音的时间差和声音大小来判断声音的方向。同时与相控阵雷达一样,在一个声音来源方向上的声呐阵元越多,其接收声音的能力也就越强。

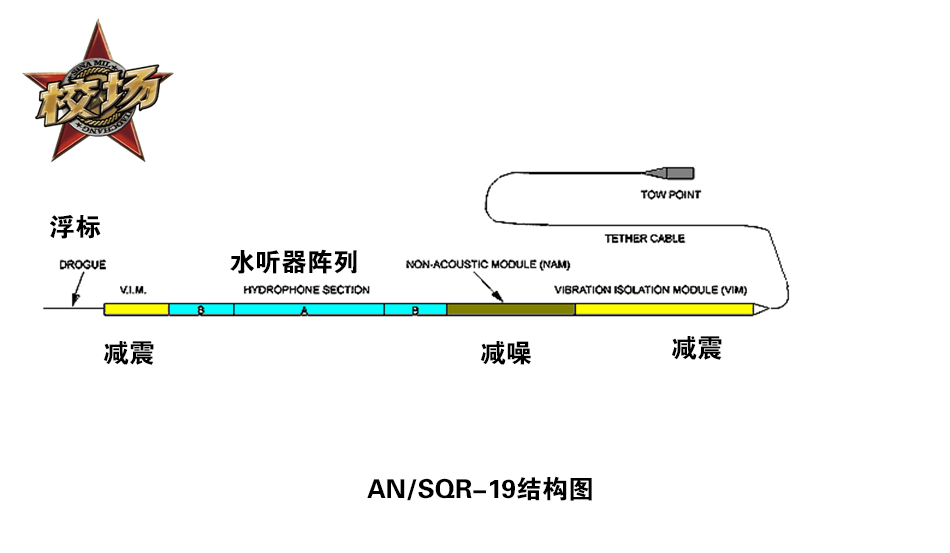

之后我们再来看看拖曳声呐的构造。以美军的AN/SQR-19拖曳声呐阵列为例,其外观类似于蚯蚓(当然别家还有类似于鱼雷的,都差不多,不影响分析)。组成模块从后向前分别是:浮标——减震模块——水听器阵列——降噪模块——减震模块——电缆——船。可以看到,这种拖曳声呐最后方是没有任何听音能力的浮标和减震模块,只有中间才有水听器组成的声呐阵列,其采音能力在阵列朝向的正侧面为最佳,向头尾方向上逐渐减弱,在头部和尾部几乎完全没有收音能力。其他国家的拖曳声呐阵列结构虽然与美国的未必完全相同,但大致都类似。如果不改变拖曳方式(比如像收割机一样横着拖)很难在舰艇行驶方向的正后方有多好的表现。

另外还有一些国家的拖曳声呐外形类似于一个浮标,其水听器阵列可以覆盖360°。这样的拖曳声呐就可以对后方进行监控。不过这种类型的拖曳声呐比较难以收放,所以常见于水面舰艇而少见于潜艇。

第二个,只能说涉及的不确定因素实在是太多了。坦克对于移动目标的火控计算是完全基于之前对于目标移动状态的跟踪和模拟的。比如对方一直以一个恒定的速度,超一个固定的方向移动,那火控计算机就很容易计算出射击的提前量。但如果敌方的行动完全没有规律可言,速度时快时慢,方向时左时右,那么火控计算机就无法拟合出命中时间目标应该在的位置。自然也就谈不上首发命中了。而在动对动射击中,我们不仅要模拟目标的位置变化,还要补偿自身的机动带来的颠簸和惯性。如果此时我方的运动速度和方向也是在不断变化的,那么火控计算机的弹道计算以及火控系统的调炮同样会出现延迟和偏差。这个误差与上一个误差叠加在一起,就导致炮弹更容易偏离目标。

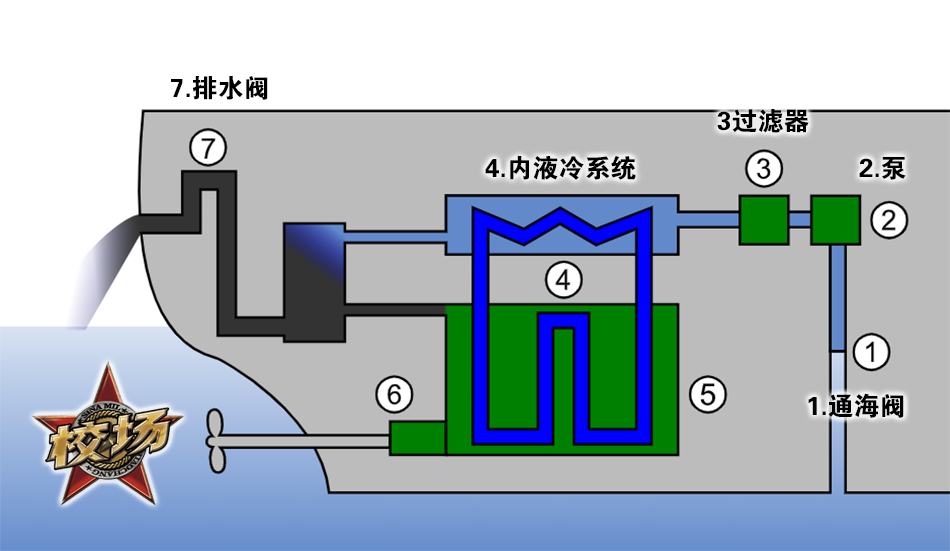

微信网友 星河:请问我以前坐轮渡和客船的时候看见船体有一个排水孔在不停的往外排水。这流出来的水是什么水?哪来的?

主要是船上各类机械的冷却水,还有少部分是生活废水。船舶的轴系、变速箱、发动机这些转速很高的系统在转动过程中会产生大量的热。这就需要通过液冷系统来进行冷却。但问题是,液冷系统中的冷却液本身只有导热能力没有散热能力,所以还需要一种散热系统来给冷却液散热。一般在汽车、飞机上我们是直接使用空气来对冷却液进行散热的。而轮船是行驶在水中的,河流、海洋中的水本身就是一种取之不尽用之不竭的高效冷却资源。所以一般轮船的冷却系统设计都是使用封闭的,不会腐蚀机械的液冷系统把机械内部的热量交换出来,再通过另一组热交换系统使用从船底泵进来的河水、海水对液冷系统进行冷却。而冷却过液冷系统的温水就直接从船体侧面排放出来就行了。另外还有些用的比较冷门的冷却方式。比如某些在淡水里行驶的船就可以直接使用腐蚀性很小的河水进行冷却。

微信网友 和煦揽春风:大家没发现?校场现在成了图库了,每个问题后面都有一张美图,隐藏福利请收好,不谢,哈哈,问问小编,如今的所谓的温压弹利用场景有哪些,总感觉主要拿来欺负弱小对手的,包括我们的步兵火箭筒,如今战场,都用步兵自己去清理工事了,要么巷战,要么血战,要么装甲力量没有了,没发现有火炮大规模利用温压弹的报道

其实温压弹(或者用别的名字云爆弹、燃料空气炸弹等等,都是一个玩意,只不过叫法不同)发展至今已经成为了针对软目标进行杀伤的的主力武器,主力到什么地步呢?大概就是你不需要特地指出来谁谁谁在什么什么时候用过他,默认这个国家有温压弹基本就在战斗中用过就对了。

从原理上说,温压弹最主要的特点其实并不是会“耗尽爆炸范围内的氧气”,而是其不需要携带氧化剂,所以相同重量下的爆炸能量要比传统炸弹高得多,同时由于燃料存在一个先扩散再爆炸的过程,所以爆炸的影响范围要比传统炸弹更高。上面提到的“耗尽氧气”其实只是个副作用,只在比较封闭的环境下会有比较好的效果(不然过一会氧气就扩散过来了)。再把这一作用原理推广到实际使用,就可以发现温压弹的作用原理广泛适用于任何需要对软目标进行杀伤的武器,大的有俄罗斯的炸弹之父、美国的炸弹之母,中不溜的有TOS-1火箭炮、125坦克炮、120火箭筒、RPG、反坦克导弹等等,最小的甚至有温压弹手雷。

至于实战使用部分,美国和俄罗斯大概是到目前为止使用温压弹最多的国家。俄罗斯曾经在车臣战争中对格罗兹尼城区使用过TOS-1温压火箭炮,在叙利亚战场也对向叙政府军提供过有温压弹药的RPG系列火箭筒和各类反坦克导弹;美国曾经在越南战争中大规模使用温压弹,在2017年对塔利班武装的空袭中使用了迄今为止最重的温压炸弹——炸弹之母,在2003年的伊拉克战争中使用了大量有温压战斗部的SMAW火箭筒和地狱火-N反坦克导弹。

微信网友:Derek ZHENG:我再提个问题,希望能入选下期的《校场》:目前在追剧《海豹突击队》,对于剧中突击队的通讯器材比较感兴趣,无论队员置身战场何处,都可以用随身通讯装置与指挥中心保持密切联系。当然指挥中心离他们也不远,要么在天上,要么在附近的机场或者相对安全的地方,但显然这个距离超过了一般步话机的范围。我想请问现实中美军的单兵电台有这么强吗?通讯距离远不说,还不易受环境干扰,我军呢?是否也有类似的装备?

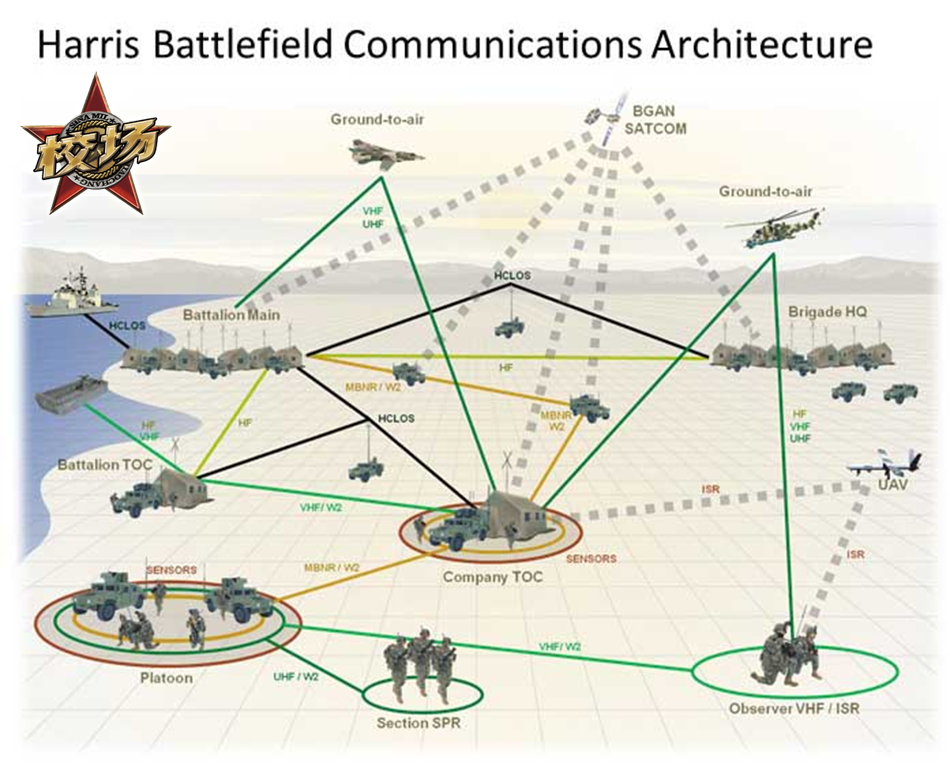

现代军队中的无线通信是一个庞大而复杂的系统,远不止我们在电视中看到的单兵——指挥所这么简单。一般来说普通步兵能够普及的单兵无线电工作功率都在1~10瓦上下,通信距离会比较近。只能保证与距离较近的连排级指挥部或者自己乘坐的步兵战车进行双向通信。之后步兵战车或连排级指挥部会有更大型的车载无线电或者车载基站等等,能够保证与附近的营、旅级指挥部或中继无人机、有人飞机、卫星等的双向通信。总之,一言以蔽之,一般而言,指挥层级越高,通信设备也就越高端,通信设备越高端,通信距离也就越远。但是超过一定的距离后,一定需要用到卫星中继通信。

电影或电视剧中的特种部队的通信方式逻辑上与一般作战部队是一样的,只不过由于其任务性质比较特殊,其通信设备往往会比较高端。比如一支十人左右的特战分队除了每人携带单兵无线电以外,还可能额外携带一个便携式基站。在作战中可以先行架设到战场附近比较高的位置上,负责单兵与卫星或指挥部间的中继通信。再或者,指挥部会单独为这一支特战分队分配中继无人机或有人飞机等中继手段。不过作为电影电视剧来讲,这些细节可能并不重要,所以就被忽略掉了。印象中电影《红海行动》中就有架设通信中继设备的桥段,感兴趣的话可以去重温一下这部电影。

微信网友 黄飒:仅有隐身修型的飞机能有效缩减被雷达发现的距离吗?很多飞机都号称做过隐身修型来着

可以。隐身飞机的气动布局设计甚至已经发展成为了一个独立的学科。一般来说,飞机的RCS取决于这么几个因素:飞机本身的几何面积和几何特性、雷达波的主要反射方向和雷达波的反射率。其中前两个因素都是由飞机的气动外形决定的。这里我们举两个最简单的例子:两块垂直于雷达放置的铝板,一块面积是1平方米,另一块面积是10平方米,那么10平方米的这块铝板肯定要比1平方米的大。具体到飞机的设计上来说,就是一架F-5那么大的迷你飞机天生就比F-15那么大的飞机RCS低一些。

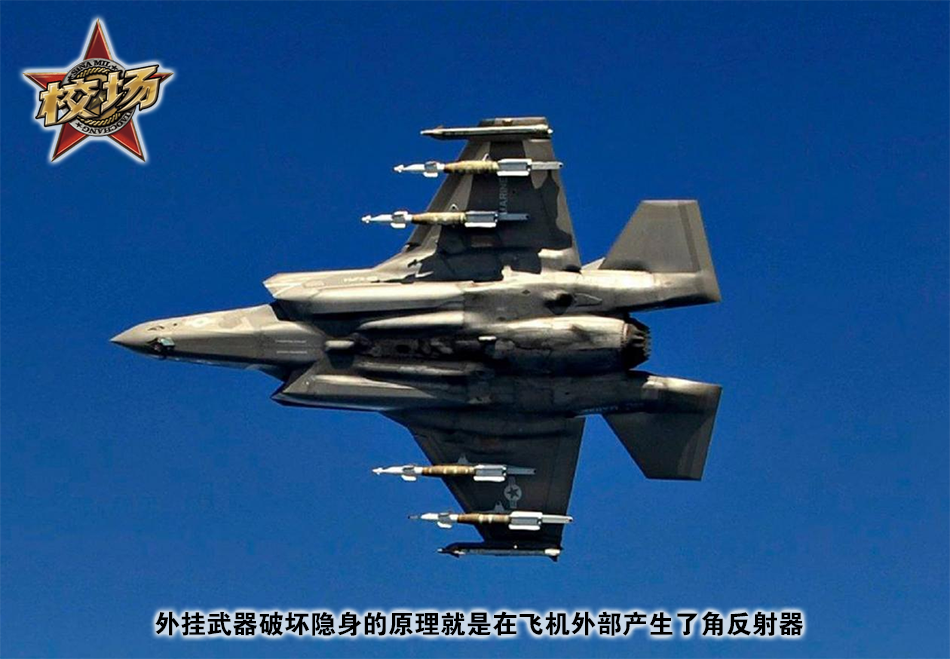

另一个例子是,两块铝板折叠成V型分别尖头和开口正对雷达放置,两块铝板在雷达实现方向的投影面积一样大。那两块铝板的RCS一定是尖头小于开口。因为尖头朝雷达的铝板会把雷达波向上下反射,雷达接收到的回波很小,而开口朝雷达的铝板则形成了角反射器会对雷达回波产生增益效果。具体到飞机的气动设计上,就是要尽量减小各个方向上能够形成角反射器的外部结构。这也就是我们为什么一眼就能看出来一架飞机是否隐形。 |