苏联曾计划把一种传奇性的战斗机改造成豪华的公务机。苏联米格-25“狐蝠”战斗机身上具有很多不可思议的地方,它是一种截击机同时也是一种侦察机,还是疯狂的世界高空高速飞行纪录打破者,这种战斗机在20世纪70年代曾让西方空军心惊胆战。

但你能想象米格-25被改造成公务机吗?

在18000米高空享受着苏联民航空姐或空少端来的咖啡、茶或伏特加,看着舷窗下方的地表正在以两倍音速后退,这是多么惬意的事情。忘记波音747上憋屈的狭小座椅吧,它让你在纽约到伦敦的8个小时飞行时间里不得不把脸埋在膝盖里。而在米格-25公务机上,同样航线仅需两小时,这才是旅行!

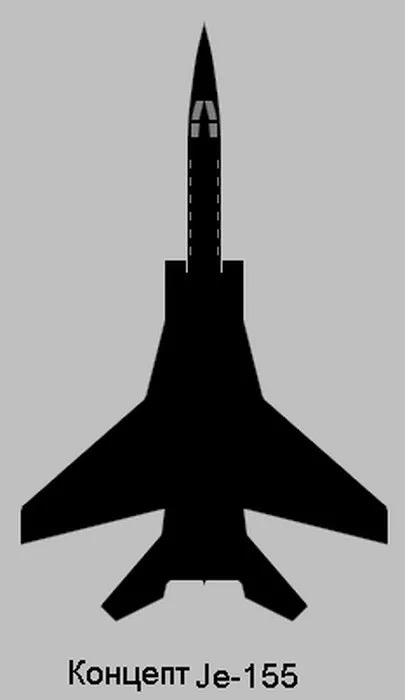

米格设计局曾认真考过过米格-25公务机,可惜这个想法从未离开过绘图板。在米格设计局的构想中,该机将能装载5-7名乘客或900千克货物以2.35马赫(即每小时2500公里)的速度巡航。通过把米格-25机身加长,翼展加大,设计师在“狐蝠”的原始设计上硬生生增加出额外的载客和载油空间,把飞机航程增加到3540公里。相比之下,苏联空军的米格-25P截击机只能飞1770公里。

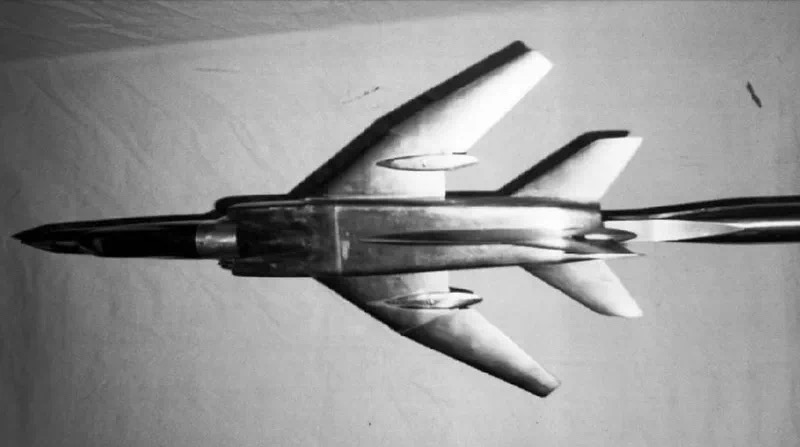

为了展示米格-25公务机概念,米格设计局制作了一个缩比模型。从外形上看,米格-25公务机的体形比“狐蝠”大了整整一圈,具有更长和更宽的前机身,客舱位于双座并列驾驶舱之后,具有六张座椅和一个过道,舱门位于驾驶舱之后。拆除客舱座椅后,该机就能方便地变为货机。为了承受增加的总重量,米格-25公务机改用类似米格-31的串列双轮主起落架。

米格设计局这一富于想象力的概念引起了苏联领导层和苏联空军的兴趣,指示设计局在1963-1965年间展开初步设计工作。如一切顺利,米格-25公务机将成为全世界第一架超音速商务喷气机。

但由于该机的航程相对较短、用途单一,再加上需要大量重新设计工作,米格-25公务机没有被批准进入下一步研制工作,就此夭折。

究其背后的原因,超音速公务机和超音速客机一样不仅是油老虎,排放超标,在超音速飞行时还会产生巨大的音爆,对环境造成影响,这些都已被“协和”客机充分证明。即使苏联拥有大量石油同时不用关心环境污染,这种超音速公务机投入运营也不会获得商业成功。鉴于“狐蝠”在可维护性上特别是R-15B-300发动机维护上的拙劣表现,米格-25公务机有很大几率成为“地勤噩梦”。同时,米格-25公务机3540公里的航程对于广袤的苏联帝国来说有些不够,无法从莫斯科直飞到远东,如果需要中途落地加油,那么其超音速优势就荡然无存了。综合上述因素,这种公务机最后只能成为专机,执行无视成本的要员运输任务。

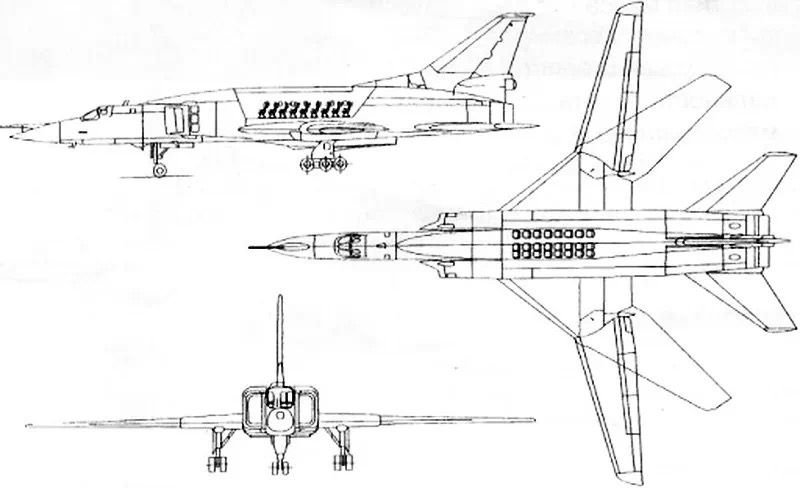

苏联解体后,俄罗斯人对把军机改为超音速公务机仍一直念念不忘。上世纪90年末,图波列夫首席设计师普霍瓦就提出了图-344超音速公务机概念,也就是图-22M3轰炸机的民用型。为了把这种重型军用轰炸机改成具有经济效益的民用公务机,普霍瓦领导的设计团队在仔细研究不同改进方案后,从一开始就提出了两条设计修改思路。

第一种思路属于最小限度改装,直接拆除轰炸机的轰炸和自卫武器系统,然后把弹舱改造成能运输货物和人员的货舱。这种思路虽然重新设计工作量小,改装成本低,但限于弹舱有限的容积,但不大可能使图-22M3成为一种经济可行的公务机。

根据该思路设计的图-344A只能在弹舱改装的客舱中乘坐10名乘客。第二种思路是对图-22轰炸机的基本设计进行大改,重新设计了尺寸更大、更适合运输货物和乘客的新机身。与此同时,该机的机翼、发动机和飞控系统保持不变。

根据该思路设计的图-344B通过加大机身中段的直径使客舱可容纳24-30名乘客。图-344C则不把乘客塞在弹舱,而是改为塞在驾驶舱之后的机身里,可乘坐12名乘客。与轰炸型相比,图-344通过修改中央翼段的设计增加了燃油容量,使亚音速飞行航程增加到7700公里。

无论是哪种思路,研制上都不存在任何困难。图-344超音速运输机最大的优势就是几乎不存在机组训练成本,俄罗斯空军退役的图-22M3飞行员无需再训练就能轻松驾驶该机。此外图-344生产和后勤保养都能直接沿用图-22M3已经建立的成熟体系,大大降低了维护成本。但该机仍不会是一种具有经济效益的超音速公务机,在研制时期许多指标就早已过时,特别是油耗和噪音及污染排放方面。由于无人问津,图-344自然就停留在了纸面。

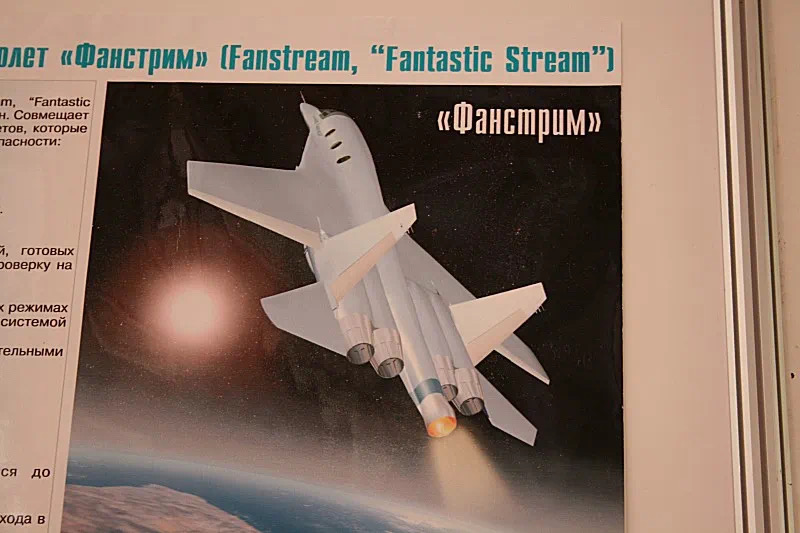

在图-344无人问津后,2008年苏霍伊提出在苏-34的基础上研制Fanstream SSBJ超音速公务机,试图吸引中东土豪的购买欲。

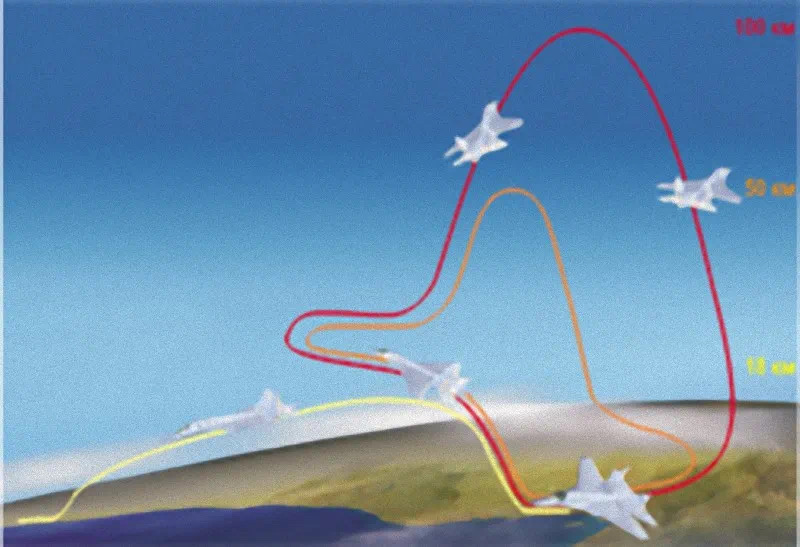

Fanstream SSBJ的前机身延长用作客舱,后机身加宽被塞进4台AL-31F涡扇发动机,前机身加长改为客舱,更奇葩的是尾椎被为塞进一台火箭发动机,能在5分钟内爬升到太空边缘,让客户体验一下太空飞行的感觉。

为了提高客户对该机安全性的信心,Fanstream SSBJ采用整体逃生方式,整个前机身在遭遇紧急情况时可以整体脱离伞降。

在PPT中,Fanstream SSBJ被宣传为能让客户体验从垂直爬升到失重的所有飞行体验。

最后由于没有忽悠到投资人,Fanstream SSBJ最后永远停留在PPT中。最终战斗民族的上述三种简单粗暴的军转民超音速公务机都没有变成现实。军用飞机和民用飞机在设计理念上的巨大鸿沟使这些混血公务机根本无法保证足够低的运营成本,也就是说不管制造商的概念多高大上,饼画得有多圆,这些公务机在投入运营后根本无法盈利!

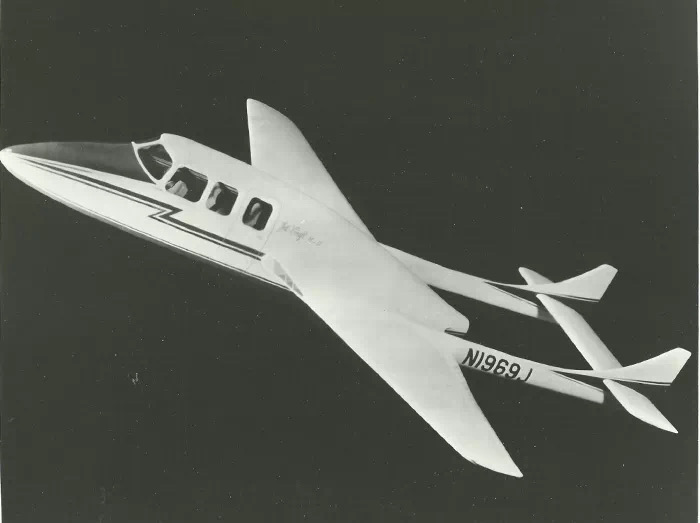

目前唯一从真正战斗机转行公务机的例子大概只有亚音速的“吸血鬼”了。上世纪60年代末,美国喷气飞机公司想出了把退役“吸血鬼”T.11双座教练型改装成六座公务机的点子。

公务机名为“神秘喷气”II,具有全新设计的6座中央机身,除此之外保留了吸血鬼的所有部件。可惜的是在原型机试飞之前,喷气飞机公司就破产了。