|

在人间| 纽约-首尔-大连-北京,航班取消后,我花1.9万买回国机票

凤凰图片 2020-04-06

2月,我从北京飞到美国纽约,准备在纽约州参加一个非虚构驻地项目,为期五周。 当时国内疫情爆发不久,出发前一周我在北京几乎天天在家隔离。到了纽约,看到生活照常,街道车水马龙,有种久违之感。 到美国的第二天,美国政府就对过去14天到过中国的人颁布了旅行禁令,我不禁暗自庆幸逃离了国内的疫情,可以按照原计划继续生活、工作。 驻地项目的参与者来自6个不同的国家。驻地刚刚开始的时候,只有我一个人来自疫情正在爆发的国家。其他人偶尔会问我国内的情况,但是大都终止于礼貌和好奇的询问。 2月27日,我们驻地平时出入的地方都悄悄放上了1L装的免洗洗手液。当时美国的疫情刚刚在西北部的华盛顿州出现一点苗头,我们看到驻地有应对措施,感到放心,同时也互相开玩笑说这些洗手液突然出现,没有什么解释,让人想入非非。

我们驻地在纽约市北,开车3小时路程的乡下。这里居民很少,没有商店,只有一个公共图书馆、邮局和一个只在周三晚上和周六上午开门的餐馆。这种与世隔绝的氛围让我们感到安全,但我们不免和新闻里读到的疫情产生脱节。 3月10日,纽约市外北部郊区New Rochelle感染人数超过100人,我所在的驻地的气氛也紧张起来。大家吃饭聊天的话题总是回到疫情。第二天,驻地取消了所有对外的活动,大部分员工也开始在家上班,只剩下我们12个驻地参与者和几个骨干员工。接下来的几天里,好几个驻地参与者担心疫情大爆发,修改了行程,准备提前离开。除我之外没有人对疫情有所准备,我给几个要坐飞机的朋友分了口罩。 3月12日,我搭朋友的车去附近的超市买东西,发现蔬果、清洁用品等生活必需品几乎被抢购一空。疫情对于身处郊外的我们来说是一个比较抽象的概念,当我看到空空的货架时,才对疫情带来的焦虑有一些直观的认识。

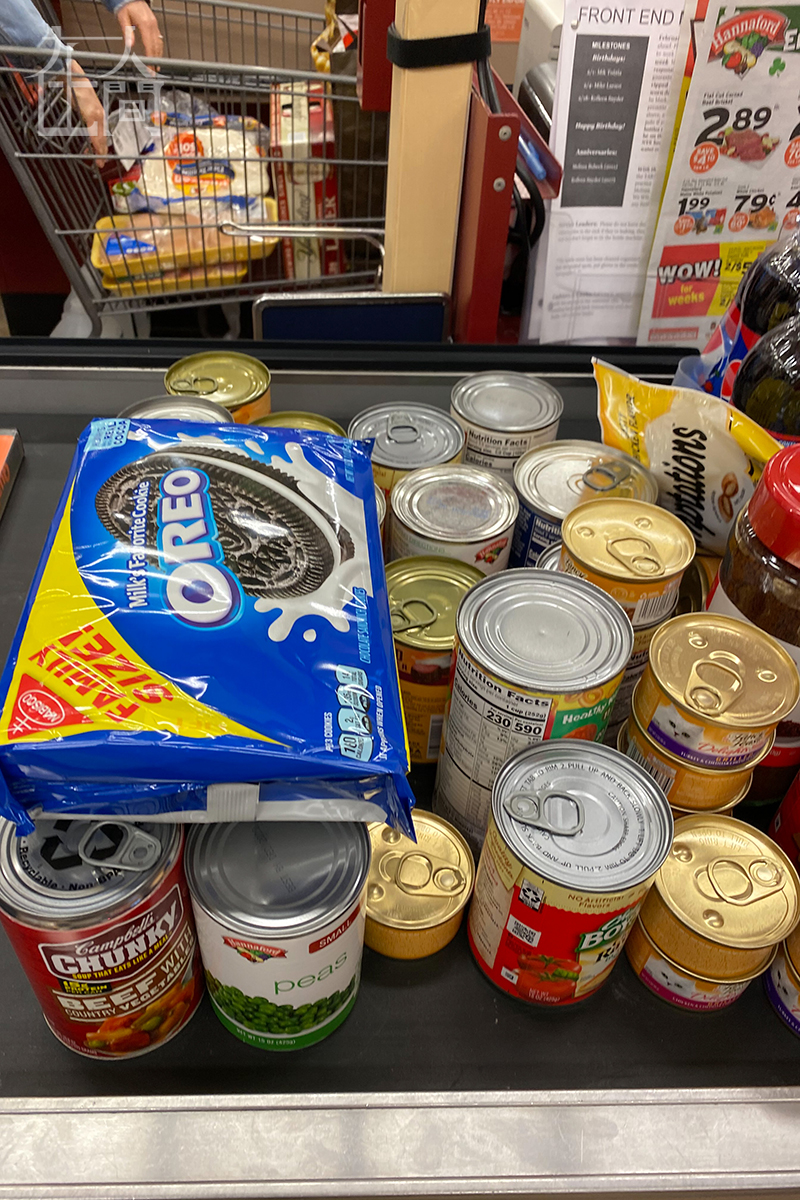

我们结账的时候,排在我前面的人买了很多罐头食品,显然是为了和疫情打持久战做准备。 3月12日,我给航空公司打电话想提前经香港转机回北京的行程,等了30多分钟才接通。最早能改签的日期是3月25日,虽然不知道接下来2周会有什么变数,但也只能接受这个改签。出于好奇我查了一下直飞回国的机票,接下来两周的票已售空,有些票价已经高至9万。 之后的等待度日如年。 经历了国内疫情的爆发,我深切的体会过事态一天一变,带来的不确定性,以及引发的紧张和焦虑。我担心纽约会突然像武汉一样封城,这样我没法从肯尼迪机场坐飞机回国。我担心航班取消,这样我不知道要花多少钱才能买到一张新的机票。我也担心国内政策变化,给我回国带来其他困难。

免洗洗手液在美国卖脱销了,我把驻地提供的免洗洗手液分装成小瓶,准备到纽约市送给朋友们。 驻地项目的最后一周,纽约市的疫情越来越严重。我每天读新闻,都觉得在读武汉疫情爆发的闪回。这一周我们几乎都无心工作,我的生活就像去美国前一周在北京隔离一样,每天被铺天盖地的新闻弹窗轰炸,社交媒体上全是找不到试剂盒、物资紧缺的求助,确诊人数一直飙升。 这一周,北京对海外回国人士的政策也在不停变化:从居家14天观察,到必须自费进行集中隔离观察。虽然14天的酒店钱对我来说是一笔不小的开销,但滞留纽约和先飞外地再回北京都不是上策,我还是决定按原计划飞回北京。

最后一天,我们剩下的3个人带着采购齐全的物资,整装待发。我们项目12人中有9人都因为疫情改变了行程,提前离开。 3月20日,我的驻地项目结束了。我原本计划在飞回北京前,到纽约朋友家中借住。但是权衡利弊后,我决定去住酒店,以减小交叉感染的可能。

我们开往纽约3小时车程,从乡间小路到高速,一路通畅。

高速路上平时播报路况的牌子也改成了“压平曲线(Flatten The Curve)”。这是美国防疫的主要策略,尽量减缓病毒传播,减少峰值确诊人数,以减轻对美国医疗系统的压力。

我们的车开到纽约曼哈顿下城,路上几乎没有车,偶尔有外卖员骑着自行车飞驰而过。纽约安静得一反常态。曼哈顿下城是纽约的金融中心,这里平日是最热闹嘈杂的地方,这种冷清的景象我真的是第一次见到。 一路上我们开着广播,节目全和疫情相关。开车捎我回纽约的朋友却说:“每天看新闻觉得纽约水深火热,现在看到这里一派祥和的场景,我突然不那么焦虑了。”但我们心里都清楚,此时此刻,纽约的医院又是另一番景象:医生抢救病人的紧张和物资短缺的绝望…… 路上偶尔有救护车或警报声传来,我就忍不住猜想,车里运送的会不会是危重的新冠病人。

我要在纽约的酒店待5天,等待飞北京的航班。纽约人口密度大,出门感染风险比较高,当时的感染人数还在不断上升。我提前买好了必需的食品,尽量不出门。

酒店窗外就是纽约的Queensboro大桥。在这里住了5天也看尽了大桥不同时间的样子。 |