04. 尾声:“小汤山模式”缘何成功?

小汤山医院从4月30日晚收治第一名SARS患者,到6月20日最后的18名患者出院,这座医院一共使用了50天。

但这座医院,在抗击非典的历史上剧中身为:小汤山医院在建成后的两个月内,收治了全国七分之一的SARS患者,大大缓解了北京已经绷到极限的诊疗压力,集中隔离治疗也大大减少了病毒的传播。因此,小汤山医院一度被认为是2003年国内非典疫情由严峻走向缓和的转折点。

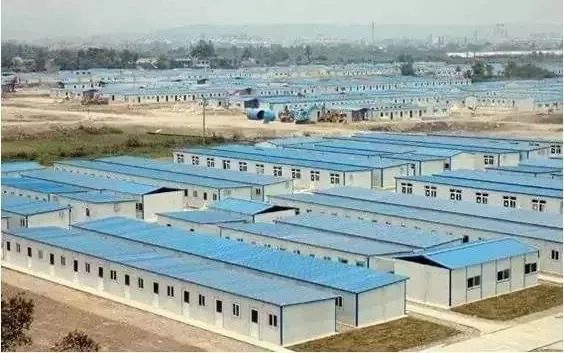

建成初期的小汤山医院鸟瞰,2003年4月

在收治的680例患者中,只有8例死亡,治愈率接近99%,而全院1383名医务人员没有一个人感染,张雁灵完成了总后勤部给的“医护人员零感染率”的目标。他后来总结道[7]:如果没有小汤山医院,北京至少还要增加2000至3000名非典病人,至少还要再死200人以上。

最后一批病人走出小汤山,2003年6月,Lily/CFP

“小汤山模式”之所以如此成功,有下面四个原因:

1. 建设的迅速性

从命令下达到医院竣工,一共只花了7天7夜。在当时,如果晚一天交付,北京的非典疫情就会面临再次爆发甚至失控的可能,豪不夸张的说,每一秒都是生命,这背后是无数施工人员的辛勤付出,这种建设速度只会在中国有。

2. 职能的纯粹性

小汤山医院并不是以一家“医院”的要求配置的,它只把重点放在了防治大规模传染性疾病上,这让它的规划、建设和运营可以只关注传染病。尽管小汤山医院只使用了50天(后面进行了封锁和拆除),但它完美地发挥了它的使命。

3. 配置的充足性

虽然只是单一防疫功能,但小汤山医院的设施配置并不简陋。整个医院全部按照一级传染病标准配置,包括氧气系统、呼吸机等生命支持系统,甚至有与大型医院相同的重症抢救病房。有超过1000张床位和1383名医护人员。

4. 管理的有效性

小汤山由军方运营,管理严格,各项技术标准清晰周密,光是预防管理措施规定就有三章34节,有100多条详细的预防措施,超过8000字。医院甚至有一支25人组成的督导组,专门监督医护人员预防措施的执行情况。

小汤山2003年的成功,是一个由无数决策人员、医护人员、施工人员、维护人员共同谱写的奇迹。17年过去了,小汤山医院已于2010年拆除,但它给我们的启示却历久弥新:灾难面前,无论是庙堂之上,还是市井之下,每个人都需要出色地完成自己的那份工作,才能创造出奇迹。

而现在,小汤山模式的延续,交给了2020年武汉。

武汉蔡甸火神山医院施工现场鸟瞰,2020年1月

武汉加油!

全文完。顺祝春节快乐,请顺手点个"在看"吧~

参考资料:

[1]. 非典时期的非常速度,徐燕,城市开发,2003年

[2]. 小汤山速度是怎样创造出来的,中外企业文化,2003年

[3]. 参建小汤山医院的北京住六公司,梅春香,2003年

[4]. 小汤山奇迹,李忠效,报告文学,2003年

[5]. 七昼夜建成小汤山医院,刘长永,中国经济周刊,2019年

[6]. 人民利益高于一切,崔西强,中国医院,2003年

[7]. 回望小汤山,张雁灵,2008年

[8]. 透视“小汤山”,黄锡璆,建设科技,2003年

[9].小汤山医院七昼夜建成,汪孝宗,中国经济周刊,2009年

[10].小汤山:世界奇迹是这样产生的,甘铁生,台声,2003年

[11].小汤山SARS医院建设简介,程建设,2003年

[12].小汤山医院管理启示,缪晓辉,2003年

[13].小汤山医院建设的思考,李朝虹,2003年

[14]. 七天七夜:北京建筑业抢建小汤山定点医院特别档案,2003年

[15]. 特殊战场五昼夜,贾国荣,解放军报,2003年

[16]. 小汤山建设:住六人的非常生活,北京晚报,203年