封闭紫禁城为一部电影取景,只为贝托鲁奇做到了2018-11-27 叶克飞 大家

导读这种一以贯之的男性孤独感,在《巴黎最后的探戈》里最为透彻。相比《戏梦巴黎》中的扑火青春,《巴黎最后的探戈》所表达的中年沉痛,没那么美丽但却真实。

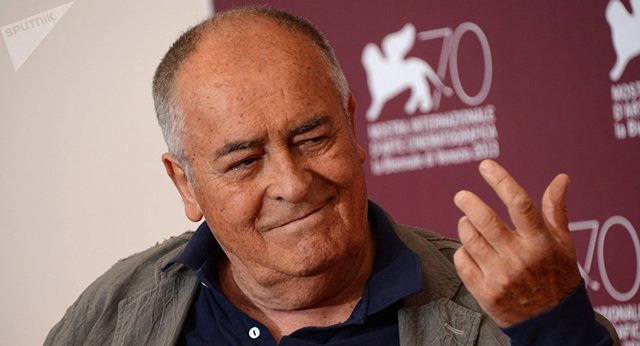

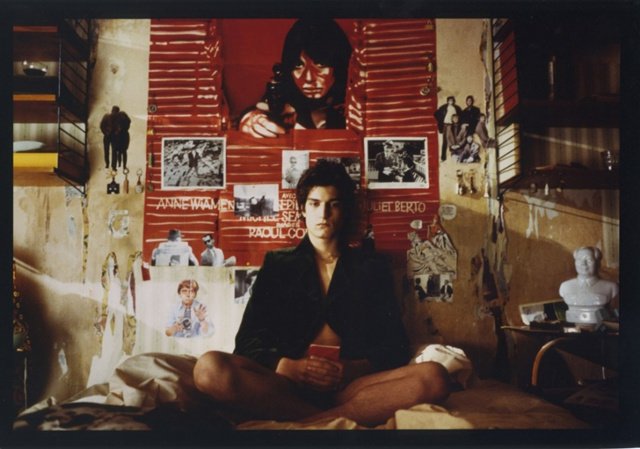

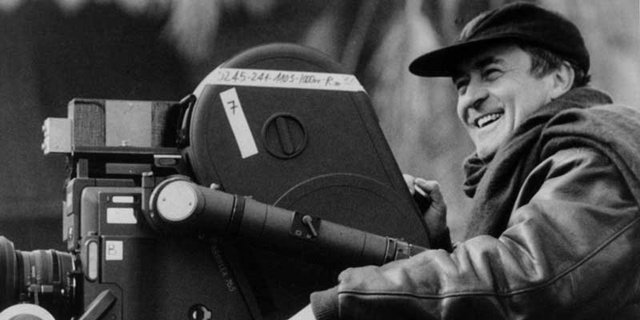

只有他可戏梦巴黎就在贝托鲁奇去世前一天,巴黎抗议政府调涨燃油税的示威升级,香榭丽舍大道上爆发骚乱。抗议者在这条巴黎最美大道上破坏露天咖啡座,撬起路面石板,推倒红绿灯,焚烧警方路障……罢工和抗议于法国而言是家常便饭,但让香榭丽舍大道火光冲天,似乎还是近年来头一回。  贝纳尔多·贝托鲁奇(Bernardo Bertolucci,1941年3月16日—2018年11月26日) 贝纳尔多·贝托鲁奇(Bernardo Bertolucci,1941年3月16日—2018年11月26日)五十年前,也就是1968年,巴黎正陷入另一场迷乱。年轻人们试图向世界呐喊,以理想的名义疯狂,实则疲惫绝望。 如今看来,1968年的法国青年有着太多幼稚想象,甚至自以为是。他们认为自己理应对这个世界愤怒,却不知道靶心早已偏移,自己的人生也随之偏移。 不过,即使是怀揣错误理想,甚至以怒吼掩饰信仰缺失的旧时法国青年,也比现在那些动不动为了福利而罢工的法国人真诚一些吧?这个国家似乎一直走在下降通道中,只有旧日荣光可供怀缅。至于所谓浪漫天性,也日渐等同于低效率和懒散。正如勒庞在《乌合之众》里慨叹的那样,法国的国民性显然比不上海对岸的盎格鲁—撒克逊人。如果勒庞仍在生,想必他还会为海对岸不再与法国人为伍的脱欧行为叫好。 甚至可以说,如今的巴黎,只有建筑和塞纳河是浪漫的。至于法国人,他们多半已无法承载“浪漫”这个曾经刻在骨子里的词。 这让我怀缅《戏梦巴黎》里的巴黎,革命与浪漫,激情与肉欲,迷乱中的复杂关系,与这座城市的美无比契合。即使三位主角一度紧闭门窗,在小屋里纠缠,不问纷杂世事,窗外射入的光影仍让我生出“只有巴黎才有如此光芒”的矫情念头。  《戏梦巴黎》剧照 《戏梦巴黎》剧照没错,《巴黎最后的探戈》里的巴黎,《末代皇帝》里的北京,构成了贝托鲁奇导演生涯的两极,不过我更喜欢依然是2003年的《戏梦巴黎》。这老头甚至让我诧异,他为什么比许多法国导演更能拍出巴黎的美、无奈与激情过往。  《戏梦巴黎》剧照 《戏梦巴黎》剧照一场游戏一场梦擅长史诗的贝托鲁奇,试图将整个1968年搬入《戏梦巴黎》。那一年,越战将美军拖入泥潭,反战游行席卷欧美,切·格瓦拉日记出版,性解放渐入人心,摇滚乐承载梦想…… 也是那一年的2月,法国电影图书馆的创办人及馆长朗格卢瓦被文化部长解职。特吕弗、戈达尔等电影人率数千群众上街抗议,二人均在游行中受伤,进而引发更大规模示威。 在片子里,来自美国的马修问伊莎贝尔:“你们是巴黎人吗?”后者告诉他,自己1959年出生在香榭丽舍,人生学会的第一个词是“纽约先驱论坛报”。画面随即转入电影《精疲力竭》中琼·塞贝里在街头叫卖《纽约先驱论坛报》的场景。这是戈达尔于1959年拍摄的作品,被公认为法国新浪潮的发轫之作。 这不是片中唯一的致敬。三位主角拉着手穿越罗浮宫,画面又与戈达尔的《法外之徒》交织。  《戏梦巴黎》剧照 《戏梦巴黎》剧照贝托鲁奇曾说:“戈达尔是我真正的精神领袖。我认为,电影只分成两种,即‘前戈达尔电影’和‘后戈达尔电影’,就像时代分成‘公元前’和‘公元后’。” 贝托鲁奇所致敬的不仅仅是戈达尔与法国新浪潮,或许还是上个世纪法国最美好的时光,唯一可与之相比的是世纪初那十几年——随着1914年一战爆发而宣告逝去的美丽世界。在我看来,这段时光甚至像是回光返照,之后的巴黎被游客所充斥,热闹但不再激情。 片中那三个年轻人,来自美国的学生马修,在巴黎长大的兄妹提奥与伊莎贝尔,在哲学和艺术的探讨中追索自由的意义,在肉体沉沦中探寻反抗的可能。  《戏梦巴黎》剧照 《戏梦巴黎》剧照在那个叛逆年代,他们与父母的分歧来自于政治。提奥的诗人父亲拒绝在反越战请愿书上签名,他说“诗人不会去什么请愿书上签字,诗人只会去写诗”,面对儿子“请愿书就是诗”的反驳,他说“可诗歌也是一份请愿书。” 很多时候,年轻人与长辈的差别,仅仅在于所站的角度。可在大时代里,站队不同,往往就是无法修补的隔膜。站在请愿书一边的年轻人,面对站在诗一边的父亲,只能说出一句“虽然上帝是不存在的,但这并不意味着父亲可以取代它的位置”,就像摇滚乐的弑父情结那样。  《戏梦巴黎》剧照 《戏梦巴黎》剧照拍摄《戏梦巴黎》时的贝托鲁奇已经年过六十,但仍肆意表达着这种种叛逆,还有他最擅长的露骨性爱镜头。可即使是兄妹间的不伦爱抚,也在光影下呈现着无邪之美。这些生活在1968年的年轻人,偏执却软弱,崇尚自由却自我封锁,说到底,他们还是孩子。那些属于他们的呐喊,在1968年远去后,立刻沉寂,空留记忆。 片子尾声,马修看着提奥与伊莎贝尔投身示威人群,冲向防暴警察。他们不是当下的法国人,所求不是福利,不是减税,而是遥不可及的梦想。这种属于法国的青春,早已一去不复返。 相比之下,《巴黎最后的探戈》显然属于中年人。《末代皇帝》也一样,尽管镜头里的溥仪从童年演到老去,可贝托鲁奇着墨最多的时光,恰恰是看起来并不跌宕的中年。 镜头里的中年人贝托鲁奇为中国人所熟知,更多是因为《末代皇帝》——1949年后第一部得到中国政府全力合作的关于中国的西方电影,第一部获中国政府批准在紫禁城内拍摄的故事片。 贝托鲁奇的左派身份显然帮了大忙,但即使是他,《末代皇帝》也是唯一的机会。在那之后,封闭紫禁城供一部电影取景的事情,再也没有发生过。  《末代皇帝》剧照 《末代皇帝》剧照《末代皇帝》的最大价值,在于它让许多中国人明白何为“人的故事”。拍溥仪这样的历史人物,本极易脸谱化。被样板戏侵袭日久,早已习惯两分法的中国观众,或许也是头一次见到如此有血有肉的皇帝形象。而这个皇帝形象在大时代中的渺小,几乎让人可以忽视他的过错与无力。正如贝托鲁奇所说:“要是我对溥仪没有同情,我就不会拍这部影片了。我甚至喜欢那些可憎的人物,我需要爱摄影机前的所有人物。即使他们是恶劣的,我也设法使他们具有某种悲剧性,从而产生一点高贵感。” 他的另一句话或许更适合诠释溥仪的一生:“个人是历史的人质。”  《末代皇帝》剧照 《末代皇帝》剧照拍出这样的《末代皇帝》,其实只是贝托鲁奇电影哲学的延续。几年前,在那段常常彻夜煲剧的日子里,我曾得见1964年的《革命前夕》。 若让我给贝托鲁奇作品排名,《革命前夕》仅次于《戏梦巴黎》。它讲述一个中产青年的迷惘,在革命与软弱间挣扎,在爱上姨母的不伦感和现实婚姻中挣扎。他的革命意识无疑是虚妄的,毕竟他过着比大多数人都优越的生活。这种挣扎于人世间的迷惘,在溥仪身上同样存在。 这种一以贯之的男性孤独感,在《巴黎最后的探戈》里最为透彻。相比《戏梦巴黎》中的扑火青春,《巴黎最后的探戈》所表达的中年沉痛,没那么美丽但却真实。出租公寓里的陌生人,试图通过爱和性维系生活的存在感,但一切已然穷途末路。一声枪响,击垮的不仅仅是一条生命,还有绝望生活中想抓住的那根稻草。  《巴黎最后的探戈》剧照 《巴黎最后的探戈》剧照贝托鲁奇拍摄《巴黎最后的探戈》时,正值1972年。60年代后期的狂热已然逝去,只是,无论在贝托鲁奇的镜头里,还是在现实的巴黎,许多人都已无法回归过去的生活。 从1972年的《巴黎最后的探戈》到2003年的《戏梦巴黎》,从1964年的《革命前夕》到1987年的《末代皇帝》,贝托鲁奇为自己设计了一个人性的闭环。尤其是关于巴黎的那部分:跳着探戈的中年人为何如此绝望?看看1968年的年轻人就明白了,就像《戏梦巴黎》里所描绘的那样,他们还是孩子。他们狂热任性,实则脆弱不堪。宣泄过后的法国,也依然在下降通道里踯躅,直至当下。  贝托鲁奇 贝托鲁奇 |