近来一谈到人口,专家们总会搬出几套说辞,比如人口红利消失,比如养老黑洞,似乎社会上的一切都得靠巨量人口来维系。

这么吓唬人合适吗,弄得简直生娃不积极、思想有问题似的。

同时,我也很纳闷,人口真的曾经或仍须是中国的优势吗?以及,中国还停滞在小农社会吗?

我并不具备人口学方面的知识,但对这个话题而言,贴近现实和遵循常识这两点,比学养更紧要。只要真的用自己的脑袋去思考,还是可以发现那些说辞的可疑。

巨人症值得迷恋吗

人类的演进,某种程度就是人口与资源相生相克的历史,中国尤其如此。在漫长的土里刨食的岁月,人丁(尤其男性劳力)对小农家庭极其重要,更何况出生率还要和可怕的死亡率赛跑,这就有了中国特有的生育文化。

农耕时代的巨人长起来了,不过并不健康,旺盛的造人的生产力面临一个大麻烦,就是土地的供养水平,它们每每水火难容,于是,饥荒与战乱形成了一定的周期律。其间有几次机遇,带来人口的跨越式增长,比如宋明时期的积极垦荒和明末清初薯类、玉米的引进,还有始于上世纪的西方农业科技的渗入。

利好总会过去,这个国家依旧应付不了人口的持续膨胀,及至近百年来几次社会失序,也都看得到人口-资源冲突的影子。

生育狂热,重男轻女,女性工具化,这都是传统生育文化的后果,千百年间,它带来太多的悲剧、死亡和祸患,大国之大,喘息声也格外沉重。到历史中看个遍,我也没发现巨量的人口带有更多的积极意义。当现代文明有效地控制了战争、疾病,当中国由农业国向工业国转身,继续维持人口的高位运行不仅没有必要,而且非常危险。

一定有人会觉得,现在我们养活13亿人也不费什么劲嘛,简直是产能过剩,物质极大丰富的样子。问题是,支撑起农贸市场之喧闹的是什么?是过量的农药、化肥和激素啊,是对生态环境的涸泽而渔式的攫取。吃着三个月出栏的白猪肉,挖出比地雷还大的土豆,心里托底吗?这能算真实的富足吗?饥馑之忧,不过是被隐形的健康之患替代了。

更何况,即便化学元素催起来的农业,也不能保证粮食自给,每五个中国胃,至少一个需要由进口粮食来补缺。13除以5,得出的还是天文数字。

说起粮食,不该忘记另一个事儿——青壮年还有几个会干农活?随着“末代农民”老去,耕地的荒废将越来越严重,而中国可供大型机械作业的平整耕地,也很难榨取更大的产出。一句话,我们并不是真的喂得好自己。

再不济,好歹农业还算可循环的,更值得警惕的是不可再生资源的消耗、几乎不可逆的污染,在《人口困局》一书中,对此有非常详尽的论述。

中国早就不是那个看天吃饭的中国了。在物欲旺盛的工业社会,人口基数有多巨大,生态威胁就有多可怕,这个应该不是危言耸听吧,你确定这片土地还消受得起10几亿消费动物?

有科学测算显示,以中国的资源,友好的人口规模应该是4亿左右,而极限数值也不该超过8亿。要迈过中等收入陷阱,在中国这里,先把人口与资源的冲突解决了,再说别的吧。

不要错误理解“人口红利”

如果抛开历史,只盯着现世,世界第一的人口,对于经济发展来说?在多大程度上可以被判定为发展优势?

易富贤在《大国空巢》中提出,人口爆炸带来科技爆炸,人口发展推动经济发展,前一判断,显然把因果倒置了,至于人口推动经济的逻辑,同样有违常识。

在上几个世纪,经济发展仰仗的是劳动生产效率,在本世纪,经济发展的新引擎换成了科技,人口之众不成为负担就烧高香了,哪有可能助推经济,其与生产效率更是毫无关系。

当然,极高的人口密度造成的资源匮乏,倒是可以制造生存焦虑,经济的持续发展,肯定要感谢焦虑的人民。忧国而不忧民,往往是人们攻击某些专家的由来。

比如,被专家们作为“红利”谈论的,不是广义的中国人,而是特定的人群,又叫做劳动力。能成为“红利”,数量大很重要,比这个更重要的是廉价。

上一代劳动力画像很容易辨识——主体来自贫困农村,也包含了放下了铁饭碗的产业工人,他们大多经历过极端贫穷甚至饥饿,生存成为第一需求,不仅肯吃苦,还特别能忍耐,是“世界工厂”的基石。

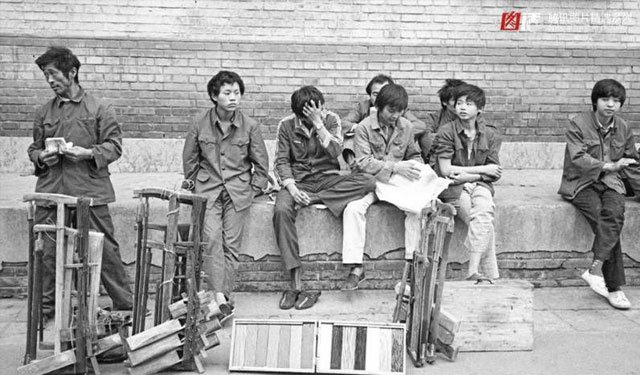

80年代在城市等活儿的农民工

80年代在城市等活儿的农民工他们摊上这样的命运,是城乡二元结构、社会转型造成的,并不是自己不聪明或是不努力,按罗尔斯《正义论》的观点,他们需要社会更公正的对待。

中国仍是全球最大的劳动力市场,各种底层打工者加在一起,大约有3亿人,近些年让我略感欣慰的趋势是,蓝领劳动者至少在薪资上不那么低廉了,也就是某些专家所说的,“人口红利”的优势在递减。

经济发展到一定阶段,体力劳动者将获得更高的收入,别的国家也是这么走过来的,所以,不要天真地以为底层劳动者就永远廉价。

前面画像的时候,特意强调了“上一代”,因为我知道,打工群体的迭代已经真切地发生了,新一代劳动者的基本需求不再是温饱。所以,就算是中国仍然维持庞大的底层劳动人口,他们也不可能再是一群任人摆布的“机器人”。

四年前,我曾去西部一个偏远的山区村镇生活数月,接触了打量回乡过年的打工者。其中一个20多岁青年,常穿黑色衣裤,和中年男人们混在一起,下下中国象棋,发发社会牢骚,他说自己是年轻人中绝对的异类,不爱消费,不贪图安逸,尤其是,肯在工地里卖力气。

的确,年轻一代不仅不务农活,连矿工、建筑工这些高风险、高强度的工作也不愿意做了,我不认为这是劳动者退化了,毕竟吃苦耐劳从来就不是天经地义的,更不是人的本性,再卑微的生命也该体会到尊严和自由。

据我所知,富士康在中国远非条件恶劣的那类工厂,几年前发生的“连环跳”,恰恰表明新生代劳动者的价值观变了,他们也在体认“自我”。按心理学的分析,枯燥而无休止的重复劳动,会贬低生存的意义,甚至带有死亡隐喻,这才是“连环跳”的症结。

中国的劳动力在增加还是减少,其实是个次要问题,最大的变量是本质上的改变——上一代“受欢迎”的苦力不可能再有了。

人口成为负担的另一种可能

高考季过后,关于报考专业,一些学生朋友和家长朋友会和我聊聊。我总是告诉他们,选那些不易被智能机器人取代的工作,要么,就选能让自己快乐的无用之事。

我又不是赫拉利,并不觉得自己能预测未来,我只是想和他们强调:要有前瞻性。真的是未来已来,很大程度上,人类历史在我们有生之年会完全颠覆掉。

《未来简史》有没有杞人忧天,人类会不会被消灭,暂时还有争论的意义,但智能机器人代替人类的绝大多数劳动,却无须怀疑,它是不断切近的现实。人工智能不仅可以贡献流水线工人、外卖小哥、机动车驾驶员,也在贡献“外科医生”、围棋教练、家庭保姆。

人类对“劳动力”的定义,已经到了改写的时候,谁还需要学者死抱着什么模型吃力地推演?念念有词却不抬头,正是“人口红利”论的荒唐之处。

随着人力成本上升,机器人替代人工的需求越来越旺盛。事实上,中国已经是全球最大的工业机器人市场,而且走得比许多工业国更快。2017年,中国工业机器人年销量 11.1万台,比上年增长27.59%,增速连续三年扩大。中国自身发展机器人产业的动力也很强劲,2017年的产量增长了81%,爆炸式的量级。

智能机器人的替代作用下,人工劳力少了,并不意味着财富创造也少了,老有所养,至少在社会生产能力上不值得担心。不是在说新世界吗,再也不要回到以人养人的小农思维上,再也不要让一代人成为上一代的金融产品。

我并不是说,人口结构的老化完全没问题,只不过,天塌不下来。而其中的某些阵痛,也是中国人口回归正常、缓解资源危机所必须承受的。

正如前面陈述过的,中国人口的理想状态,就是在现有基础上打折,打折,折上再折,直至降到8亿,甚至更少,到那时,这片古老和辛劳的土地,或许会回报以某种“资源红利”。

计划思维下的人口政策,有过想当然的放纵,有过一刀切的冷酷,现在,市场经济在生育观上赋予了人们更多理性,这理性是应该用来珍视的,不是用来恐惧的。

如果说,决策者真有什么迫切要做的,那就是更宏观层面的改革,在税收、物价、福利、保障等各个方面,给民众普惠性的利益让渡,减缓生存焦虑,使得生与不生,生多生少,都来自更自主的生活选择。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2018-8-31 06:25 PM

发表于 2018-8-31 06:25 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡