|

腾讯网 2018-08-04

2018年 第15期 | 总169期

摄影:吴国方 编辑:宋震

从买肉、安电话到被割韭菜 中国人为排队而忙碌

作为世界上人口最多的国家,排队是中国人生活中不可缺少的内容,从出生排队去医院,到死后排队办丧事,中国人的一生,都在为某种资源的匮乏而忙碌着。改革开放40年,人们排队的内容在不断变化着,但排出的队伍,永远都是那么长……

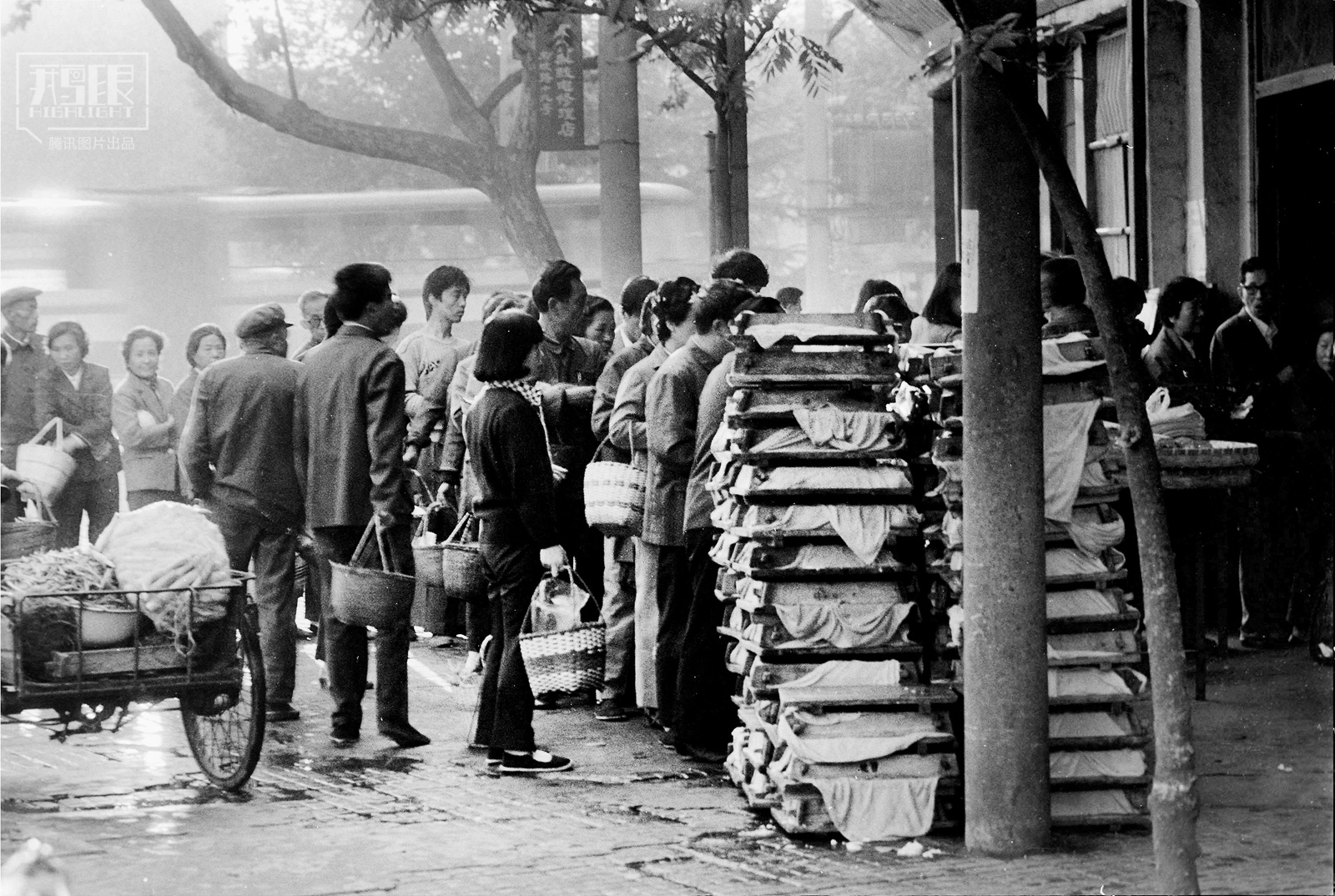

1980年,杭州市民天不亮就在龙翔桥肉店排队买肉。80年代,计划经济时代的粮油肉票等凭证还没有出退出历史舞台,物资极其匮乏,去迟了会买不到肉。80年代的排队,大多是为了买肉、买粮、买油,甚至买豆腐。当时,各种物质都很短缺,尤其是与百姓生活密切相关的食品和副食品,几乎成了百姓天天排队的对象。1983年杭州市民为了买点肉,要早上三四点起来排队。到了80年代末,人们开始排队买报纸了。那时候精神食粮匮乏,买份报纸也得早起排队等着。

1983年除夕前,杭州章家桥菜市场前排起买菜的长队。那时候还没有塑料袋,老百姓手中是清一色的竹编菜篮。

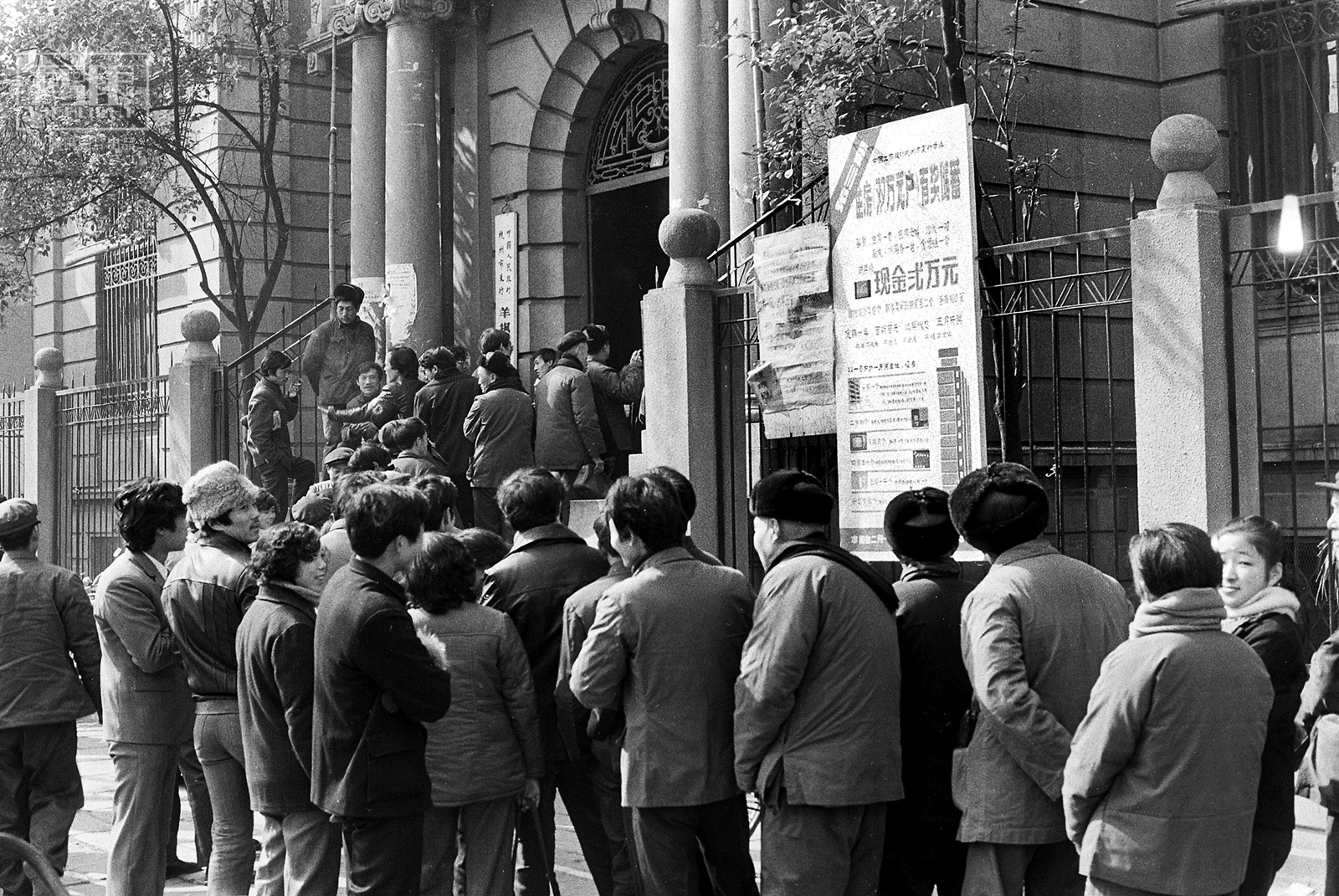

1984年底,人们在杭州羊坝头银行门口排队购买奖励住房一套的有奖储蓄。在机关企业还是福利分房、集资建房的年代,房子不是像现在这样高不可攀的必需品,一套房跟一套高档电器的价格差不多。

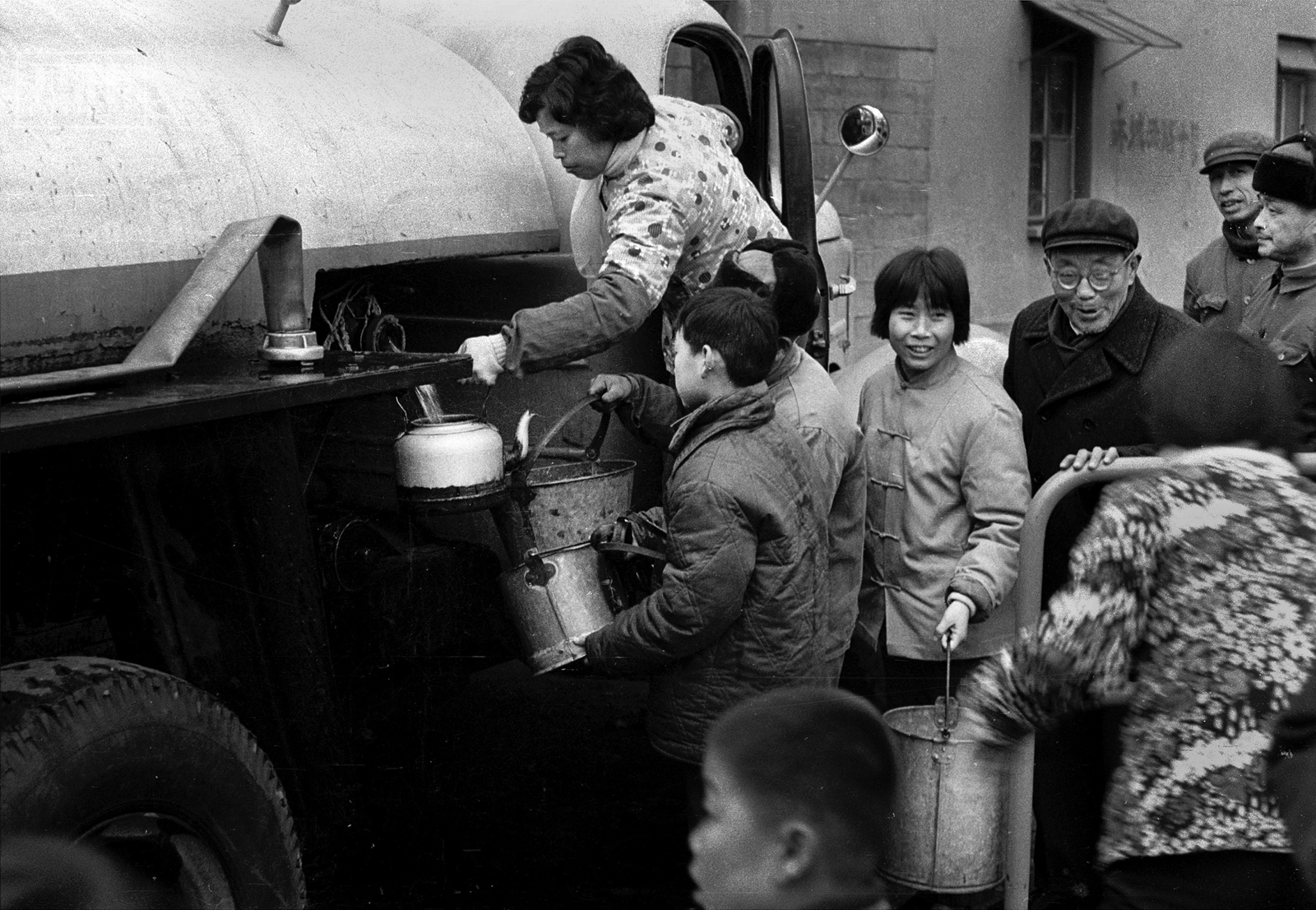

1985年,钱塘江咸潮倒灌,杭州部分地区靠送水度日。

1986年的早晨,杭州龙翔桥豆腐店前排着长队。当时,这里每天都有这样长的队伍,人们要凭豆腐票来购买。

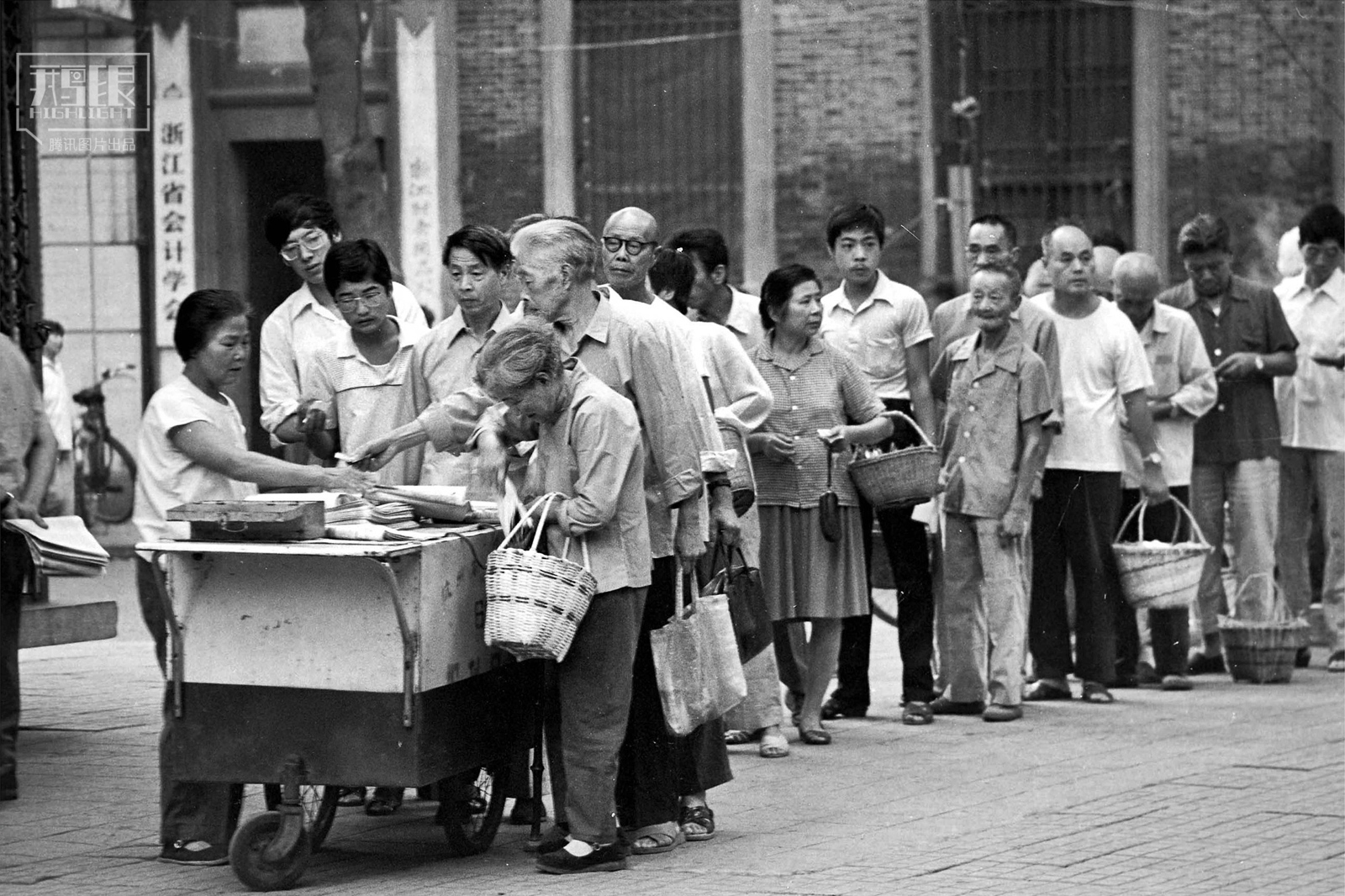

1987年,被称为精神食粮的报纸也需要排队购买。80年代,中国刚从文革的桎梏中解放出来,思想文化领域空前繁荣,人们向往知识,纸媒是获取信息的主要来源,那时候一张报纸、一本书都会成为人们争相传阅的对象,许多报纸和杂志在80年代创下天量发行数。 在计划经济的年代,人们为了一斤肉、一块豆腐乃至几盒火柴,不惜熬通宵、赶大早,在寒风中瑟缩,在酷暑下忍耐……还常常是徒劳而返。于是,就有了各种各样的排队“发明”:搬一块砖头、拿一只破篮“顶岗”或挨个在背上用粉笔画圈编号……

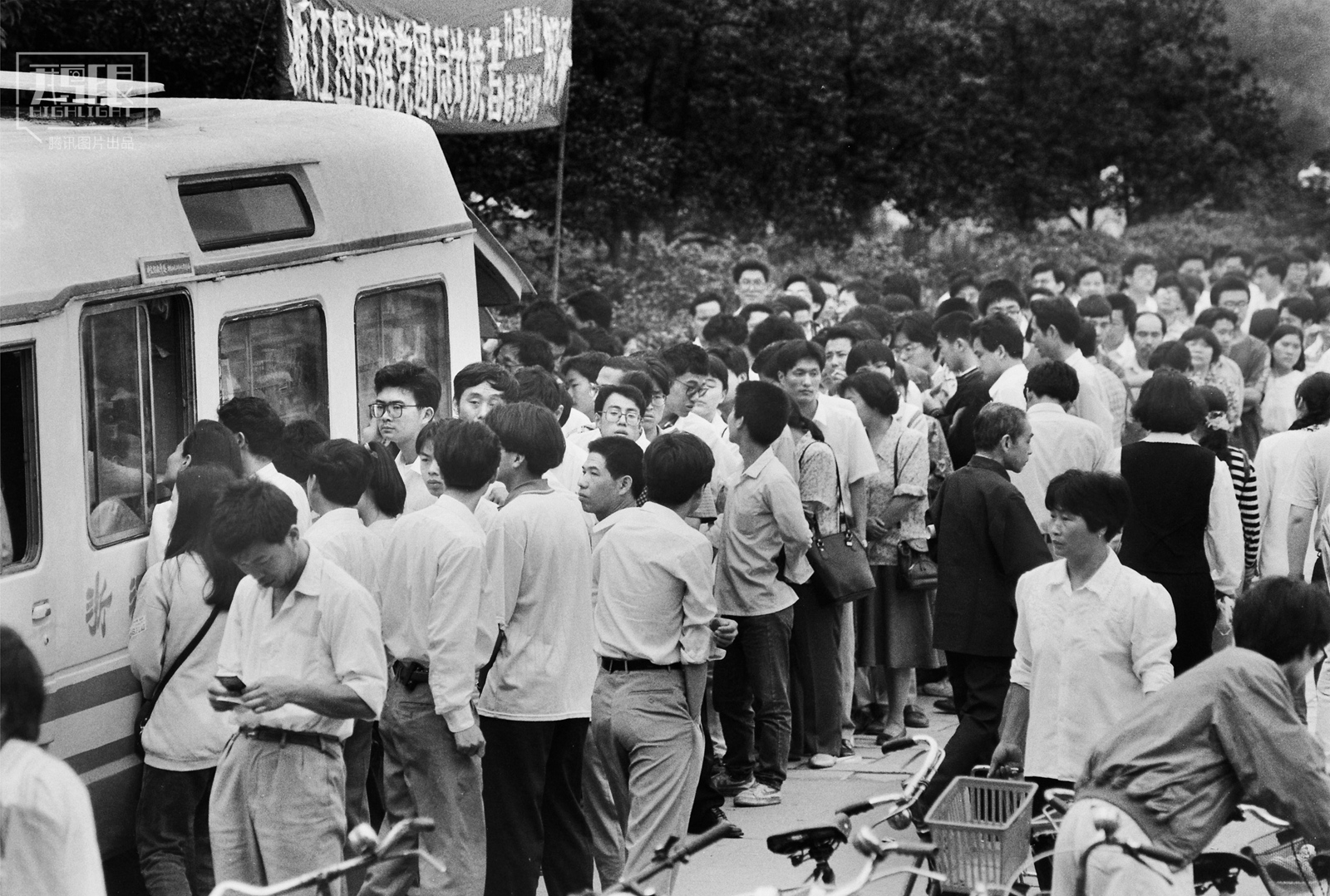

90年代,排队是为了安装电话、买龙卡、兑现国债、专升本考试。到了2000年以后,中国人的生活更是发生了巨大的变化。这时候真正需要排队的地方少了,一切都变得充足,排队朝着另一种方向发展。“自学考试”、“购买基金”、“李湘签名”、“报考公务员”、“购买奥运币”,成为了人们排队的主题。图为1991年,杭州市民排队申请安装电话。那时候,固定电话刚刚开始普及,个人家庭安装需要到电话局排队申请。

1994年春节刚过,来自各地的打工者在杭州“娃哈哈”前排起长队,想谋求一份工作。这个创建于80年代末,目前已经成为全球第四大饮料生产企业的公司,在九十年代成为了全国年轻人向往的企业。

1995年,杭州市民在武林广场的流动服务车前,排队办理浙江图书馆的借书证。

1996年,人们漏夜排队购买“龙卡”。当年,磁卡收藏热在杭州兴起。90年代末,手机还是奢侈品,人们主要还是使用公用电话,那时候大街小巷遍布磁卡、IC卡电话厅,电信运营商也发行了数目繁多的特色主题磁卡,成为收藏热门。 |