一、上海话的消失

前年有一次上课结束后,两个学生堵在教室门口说,老师,我们在做一个课题研究,能不能对你做一个访谈,谈谈关于上海话消失的看法。

我晓得他们必是听了我刚刚在课堂上讲到语言问题,顺口举了“香港中文大学”命名由来的例子,引发了联想。那正是上世纪六七十年代“中文运动”风起云涌的时代,在一个以华人为主体的地区,中、英文两种教育体系并存的背后有着巨大的内部张力。因此,The Chinese University of Hong Kong这个字面意义上本可以直译为“香港华人大学”的名字,被其创始者们坚持译为“香港中文大学”。语言,从来都是不只是一种工具,它的后面是文化,文化的后面还有政治。

当然,港中大这个例子并不适用于简单比附方言之争,两者的性质截然不同。不过,语言的文化内涵是相通的。所以当我被问及“上海话消失”问题时,第一感觉是有点吃惊。因为我还停留在十多年前上大学时对上海话的体验,那时几乎每个宿舍的四个人之中,就会安排一名上海本地同学,虽然大家白天上课听到的是南腔北调风格各异的普通话,但到了晚上,上海同学“煲电话粥”的时候,我们就迎来了偷学本地方言的最佳时机。

我宿舍的四个人里,我是辽宁的,我下铺是黑龙江的,我旁边是上海的,他下铺是扬州的。那时候移动通信提速降费是根本不敢想象的事情,大家就囤各种电话卡,每到晚上就抢电话机。那位上海老兄有位同城异校的女朋友,每晚把电话线拉得老长,直接拽到上铺去,腻腻歪歪总要撩个把小时,我们其余三人就各怀心腹事,躺在床上静听。这老兄以为我们听不懂,越发肆无忌惮,同样一款娓娓道来的吴侬软语,有时是轻声细语的打情骂俏,有时是疾风骤雨的吵架对撕,每当此时,他便会特意用语速的加快替代情绪的跌荡,以免我们听出异样。但实际上,不到一个月,我们三个外地同学就已经自学成才,掌握了上海话的基本语法和发音规律。

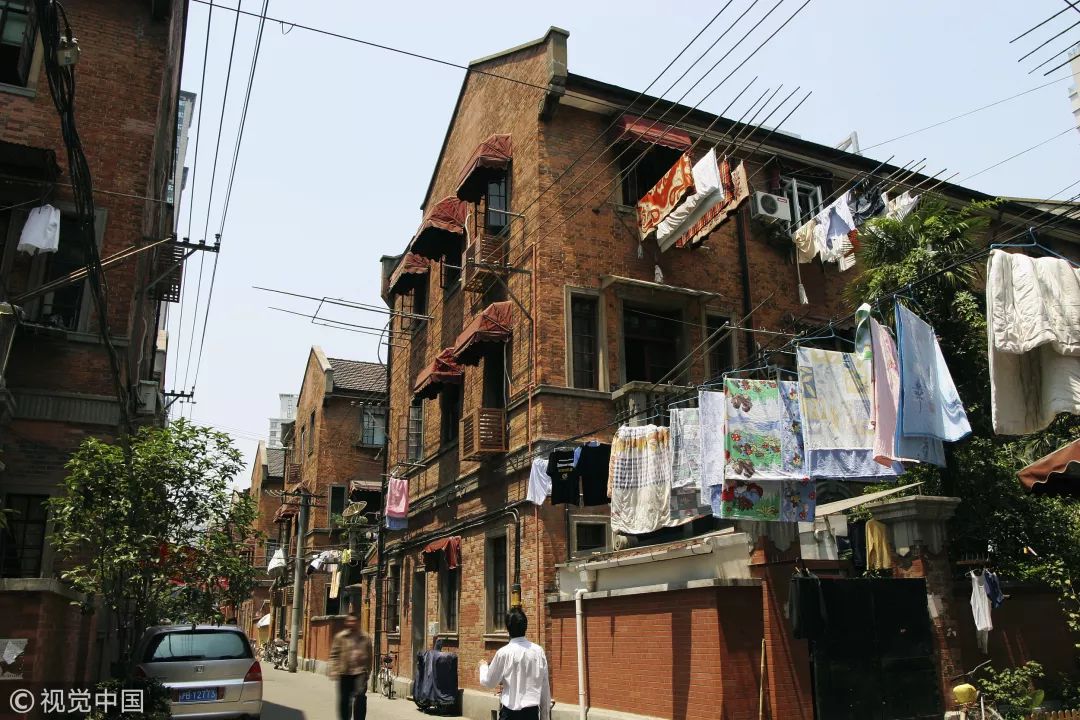

现在想来,一个月的上海话(听力)速成,最需要感谢的是上海室友。后来到大四实习的时候,每天坐公交车在市区内往返,一上车,就有售票员阿姨声嘶力竭地高喊“侬垮滴侬垮滴”(你快点你快点)、“莽喜头走走”(往前面走走)、“莽里厢走走”(往里面走走),然后就是用上海话报站名、报路名,在那个地铁只有三条线路、人挤人地堆叠在没有空调的中巴公交车的年代,这些不时从头顶飘过的上海话,夹杂着车厢里的汗味儿,也真的是一段难忘的时代记忆。

讲方言就跟讲英语一样,你不去说,永远是哑巴英语。而人都是逼出来的,不到山穷水尽的程度,你也不会开口。我真正大规模使用上海话,只有二十天左右的时间。那是在2013年,当时带了三个学生到上海的郊区松江农村做调研。我们做调查研究有个习惯,要住在农民家里,住上二十天左右。这样你才可以融入他们的生活,看到真实的世界。

我们以城市中心的视角来看松江,说它是郊区。可是地道的上海文化却正是这些郊区发端的。正所谓“先有松江府,后有上海滩”。我们住的这一户人家只有一个老太太,七八十岁了,她有三个特点:第一,根本就不会讲普通话。第二,根本听不懂普通话。第三,她讲的上海话甚至上海的同学也听不懂,那是一种相当古老的土上海话。

那怎么交流呢?只能咬着牙开口说上海话了。有一天早上,我自己做好饭菜,遇到下地干活儿的老太太回来,进门问我吃过了吗?(当然,能听懂这句话我也花了几天时间),我比划了半天她也没明白,非要客气地下灶台给我做饭。我只好蹦出一句“吾切古啦”。她听懂了。从那之后,我每天都跟她讲有我自己特色的上海话,反正旁边也没有别人偷听,我讲她听,一老一小就这样无障碍交流了。

听我讲完这些经历,那两位访谈的学生面露难色,说老师你不知道,我们现在一个班能有五分之一的本地生源就算不少了,很多班级五分之一都不到。包括你讲的公交车之类的例子,也都随着智能化的应用被标准化的普通话播报和无人售票所取代。大家在车上一语不发,开车的师傅也不会多一句嘴。所以你那时的一种非常自然的上海文化外溢、熏陶的人口基础和生活氛围都已不复存在。所以上海话的消失真的可能成为一种趋势。

二、漂浮的能指

两年前的这番对话,后来我并没有太在意,觉得还是孩子们过于杞人忧天了吧。何况语言的存续与消亡,全赖其使用和功能,“天之未丧斯文也,匡人其如予何”?何必焦虑呢?

语言是一种符号。按照符号学的理论,能指和所指是一对基本的范畴。所谓能指,就是语言的声音、形象,是我们通过自己的感官所把握的符号的物质形式。所谓所指,就是当能指这样的声音、形象在社会的约定俗成中被分配与某种概念发生关系时,在使用者之间所引发的某种精神和概念上的联想。换言之,能指是表象,所指是意义、本质。

能指和所指之间的关系是任意的,没有必然、内在的联系。比如说窗外那长着绿色叶片的大树,地球上任何一个地方、有正常认知能力的人都可以认识这个事物,但它到底是被叫做“tree”,还是被叫做“树”,其实并不重要,也不是绝对、根本、客观的。语言的发生纯属偶然。它的发音就是它的能指。

我们因为太过在意于语言“能指”意义上的大一统,以至于在这些“漂浮的能指”上倾注了太多不必要的精力。除了“姥姥”对“外婆”的这种绞杀之外,我们的忌讳和我们的偏好几乎是一体两面地出现在很多领域。

比如我们不喜欢“死亡”的所指,所以我们哪怕是看到“4”的形象、听到发出“si”的声音,这些能指都会让人产生不快的联想(所指),于是我们“聪明”(掩耳盗铃)地把宾馆楼层中的第四层这样一个客观的存在加以重新的“人为赋值”——我们可以指“4”为“5”。

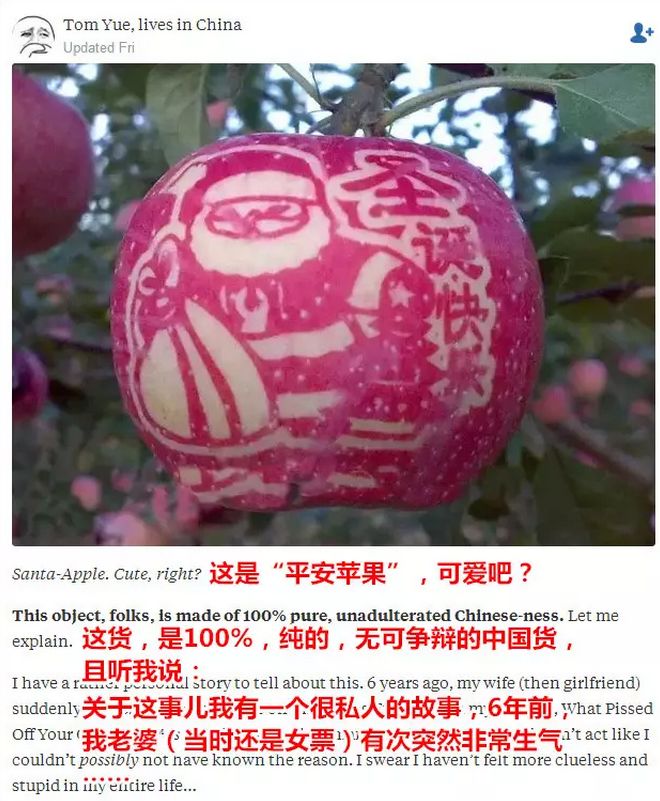

又比如我们愿意听带有祝福寓意(所指)的“漂亮话”,于是外国人惊奇地发现中国人喜欢在平安夜吃苹果。平安夜本是外来之物,但外国人并没有吃苹果的风俗,它之所以有这样“中国化”的演变,是因为“苹果”的“苹”,它的发音与“平安”的“平”是同样的,所以可以转向“平安”的寓意(所指)。

法国哲学家鲍德里亚认为,在消费社会的庞大物体系之中,由于代表商品的名称(字词)、图像和其所指称的对象(也就是商品)之间的联系被断裂和重组,它们实际上成为一种可以被操控的符号体系。这些漂浮的能指或符号,就如同宜家的模式,我们买回来的是一堆可以被任意组装的能指,同样一块板材,可能是书柜的组成部分,也可能是茶几和办公桌的组成部分,无关紧要。

当下如此发达的信息社会和媒体革命,为我们重新组装和包装这些“漂浮的能指”,创造了一种绝佳的场景。在信息时代,媒介的交流、人机的互动甚至机器与机器的互动,取消了语言的交流,也取消了语境。

所以,推销员埃尔默·惠勒所说“不要卖牛排,而要卖咝咝声”的那个年代实际上也已经out了。我们只能在“姥姥”与“外婆”的能指大一统背景下,艰难揣摩背后的深意。

还记得“呵呵”吗?

这个如此生动的象声词,人们用了千百年,都没觉得有什么不自然。看到它的形象,听到它的声音,就能穿透纸背置身一个放松自然微笑的场景。

可是这个能指已经失灵了,从某一时刻起,人们看到这两个字就感到讨厌,感到它所指向的所指,是一种冷嘲热讽、阴阳怪气、幸灾乐祸。

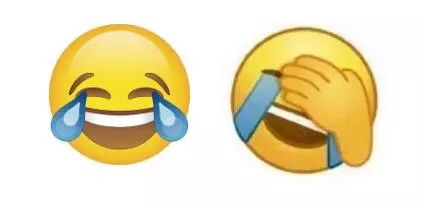

于是,为了进一步抢救“呵呵”,软件工程师们开发了表情包。

可是没过多久,这个表情同样被认为指向了一种更加高端的冷嘲热讽、阴阳怪气、幸灾乐祸。不要紧,再开发。于是有了下面两种新的表情。

人们似乎满意了,从文字、声音到表情,我们一路进化,也一路退化,最后发现,人与人之间的无障碍交流,越来越难了。这个问题,似乎比“姥姥”和“外婆”之争还要严重。

本文原标题:《上海话的消失与漂浮的能指》