|

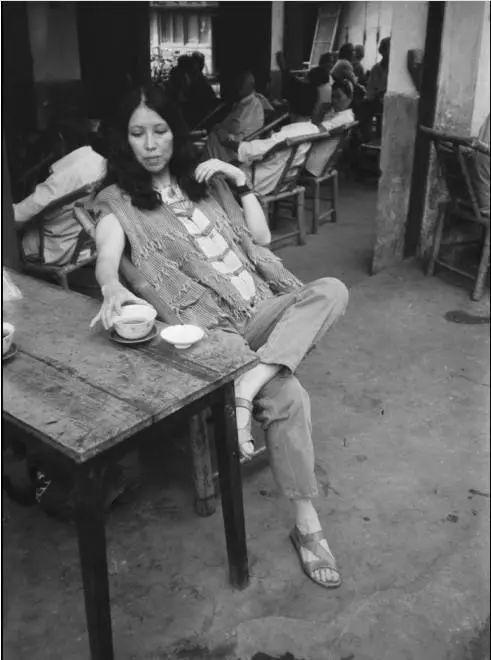

从小,三毛就是一个散漫不羁的孩子,也有着异于常人的天赋。她小时候,作文常被老师当成范文来读,却也任由自己数学拿零分。 有一次老师让大家写自己长大后的梦想,三毛写道:我长大后想成为一名拾荒者,去探究每件被抛弃事物后面的故事。随着年龄的增长,她拾荒的本领也愈发高超,有时只需余光斜斜一瞟,便能估量这件东西价值几何。 可以说,收集在旁人看来无用的东西,成为了三毛的一个小嗜好。只不过,从老师到家长,都对她的嗜好表现出不解甚至愤怒,认为她浪费了一身才气。殊不知,无用之物往往最为有趣。 在这一点上,荷西可谓与三毛心意相通。

三毛和荷西结婚的那个傍晚,荷西兴奋地冲了进来,手里抱着一个大盒子。三毛光着脚跳起来,打开盒子一看,里面是一副完整的骆驼头骨。三毛忍不住啧啧称赞:“真豪华,真豪华。” 荷西得意地说:“我在沙漠里快走死了,好不容易找到这一付完整的,我知道你会喜欢!”之后二人手拉手,在慢慢黄沙和无边庞大的天空之间,跋涉到镇上举办婚礼。 芳草易寻,知音难觅。世上又有几人,在这无边大漠中,不以为苦,反以为乐呢? 二人的婚后生活,虽免不了柴米油盐,小打小闹,但在寻常日子之外,依然充满乐趣。 有一次三毛的母亲给三毛寄了不少中国菜,荷西问三毛,粉丝是什么。三毛一本正经地告诉荷西,这种食物叫做雨。春天的第一场雨,被冻住了,山民把它们一捆捆扎好了拿到山下卖。又说是钓鱼的尼龙线加工而成。 看着荷西半信半疑的样子,笑声溢满了整个小屋。

这样的故事还有很多。两人的爱情,没有被漫长的时间消磨。在拥挤的小屋或者旅店中,两人难舍难分却又给对方足够空间,感情反而越来越深厚。 正因为如此,荷西的死带给三毛的打击是难以形容的。 荷西拥有潜水证,也曾直面大海,谁也没想到他会死于潜水。 1979年9月30日,荷西在拉芭玛岛的海底进行水下工程操作时意外丧生。 “当他的尸体被打捞上来的时候……那天是中秋节,那时候日已尽,潮水退去,皓月当空的夜晚…交出了再不能看我,再不能说话的你……”

为了纪念荷西,也为了抒发自己心中难以抑制的悲痛,三毛写下了《梦里花落知多少》。 文人情感的动人之处,在于他们会用优美的文辞表达自己心中无法遏制的深情。在这本书中,三毛的语言失去了往日的幽默平实,哀伤与痛苦在其中展现无遗。 失魂落魄的三毛,为了不让父母伤心,只敢在深夜时默默流泪。她只想独处,却不得不见许多人,处理许多丧葬事宜。 她曾几度试图自杀,寻求解脱。但她知道,自己已经饱受失去恋人的痛苦,抑郁疯癫的样子已经使得自己的父母心痛不已,不能再让他们也感受相同的切肤之痛,白发人送黑发人。正是这份责任,支撑三毛一次又一次抵御住自杀的欲望。 她在书中写道:只要他们不肯让我死去,我也不再有放弃他们的念头。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。荷西的父母又何尝不是。 沉浸在丧夫之痛中,三毛来到荷西家,看望自己的公婆。哪曾想,荷西尸骨未寒,公婆生怕三毛跟他们争荷西的房产,在饭桌上多次隐晦地提到分家。姐夫也参与进来,帮公婆说话。 这些人,决心一辈子穿着黑色的丧服,却仅仅把悲伤当作一种形式,做样子给旁人看。 而三毛,穿着她喜爱的鲜艳衣服,用痛苦与欢乐,将荷西永远铭刻在心中。 书中有一幕让我印象深刻:安顿好家里的事宜后,三毛一个人来到荷西的墓地。 在墓旁,她静坐了很久很久,一滴眼泪都流不出。双手掬起微凉的水,洒在脸上,希望自己能恢复神智。 最终,在冰冷阳光的照射下,她拿着油漆罐子,麻木地一步一步向荷西的坟墓走去。 在接下来的那个下午,这个穿着彩衣的女人,一遍一遍漆着十字架,漆着周围的木栏。尽一个妻子的本分,照顾她的丈夫。 泪流干了,也该带着荷西那一份,更好地活下去了。 那天以后,三毛报名英语学习班,开始融入社会生活。再后来,对自由的追求和热爱,促使她再次出发。辗转于各个国度之间,三毛记下自己的见闻,汇编成《万水千山走遍》。 有些人,虽然已经永久离去,却化作另一种形式,陪伴在路上。

对于三毛与荷西来说,分别即是重逢。虽然斯人已逝,但我走过的每一寸土地,见过的每一条河流,都会让我想起我们曾经的故事。你融入我的生命,化作永不消失的印记。我们的精神,早已再次相遇。 在旅途中疲倦时,就躺下来休息吧。像当初那样,抱着我的脖子,或躺在我的臂弯之中。远处传来若隐若现的悠扬歌声—— 记得当时年纪小 你爱谈天,我爱笑 有一回并肩坐在桃树下 风在林梢鸟儿在叫 我们不知怎样睡着了 梦里花落知多少 花落花开,生命去又来。荷西的花落了,但他和三毛的爱情,却通过这悠扬的文字,重新结出了蓓蕾。 |