|

我们在这四个区域里边能同时记录,一只大白鼠可以同时记录几十个神经细胞,这是这个技术先进的地方。这里边每一行就是一个神经细胞的活动记录,每一个小竖线就是它的一次放电。

顺便说一下,神经细胞活动的主要的方式就是放电。也就是说,神经细胞的膜里面平常是负电位,但是它在非常短的时间内变成正电位,这种活动叫作放电,而且这个放电会顺着细胞传到很远的地方,传给下一个细胞。所以大脑在工作时,脑子里最突出的现象就是放电。 我们的技术就是记录这一大群细胞都是怎么放电的。记录的时候我们就发现,这些细胞在放电的时候并不是自己放自己的,它们互相之间是有交流的:这个细胞放电之后,在固定的间隔后,另一个细胞就会放电。我们还发现,在大脑里我们记录的细胞里,有一大半都对疼痛起反应。

这个跟我们以前想的不一样。以前比如笛卡尔的特异性学说,认为大脑要处理那么多事情,应该只有一小群细胞管理疼痛,但我们现在发现有一大半的细胞都对疼痛有反应。

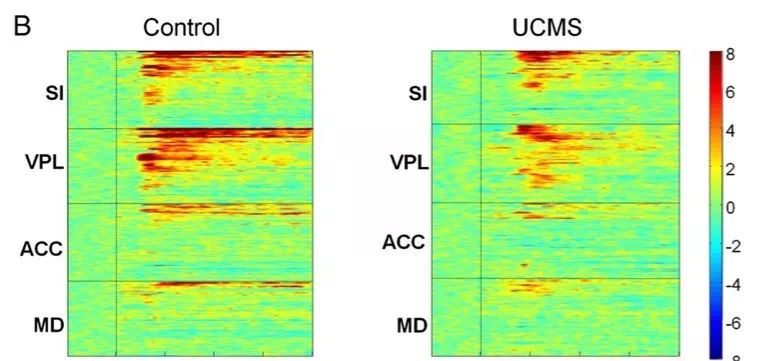

第二个发现就是它们互相之间都是交换信息的。下面这张图就是我们自己给大鼠疼痛刺激,灯一亮就表示刺激开始,颜色越亮就代表信息越强。

在整个刺激过程中,我们记录的这四个部位的神经细胞互相之间都在交换意见。到最后这个老鼠就知道被刺疼了,所以它就要躲。

当然不仅是这一个实验,我们还做了很多其他的实验,最后得到的结论就是,疼痛是由神经网络处理的,这就推翻了以前的那种特异性的学说。从这个角度来讲,并不是说我们身上被刺激就一定能产生疼痛的感受,它中间是要经过神经网络的处理的。

而这个神经网络就像刚才说的,它是可塑的,也就是随着我们的经历它会不断地发生变化。大家现在就可以理解,为什么一开始我们看那些图片,有的人受了很多伤好像也不疼,有的人还没受伤就觉得疼,因为我们的神经网络是不同的。 换句话说,我们所感受到的并不是刺激本身,而是我们大脑里神经网络处理的结果,是我们的大脑中的那个现实,并不是外界的现实。

说到这里我们就会开始想,到底有哪些因素会影响神经网络对疼痛的处理。 今天主要向大家介绍三方面的因素。第一个方面就是感觉。我们小的时候上学经常要在课桌边走来走去,不小心膝盖就碰到课桌上了,碰到课桌以后大家的第一反应就是赶紧揉一揉,这个揉一揉实际上就是用感觉来调节疼痛的方式。

在中医学里,人们专门把这个技术给放大了,用针灸在我们选定的比较敏感的地方扎上针。针带来的感觉更强,传进去以后就能调节疼痛的神经网络,我们的疼痛就缓解了。

在西方也有类似的方式,叫作指压技术,就是用手指去按压神经比较敏感的部位,用感觉来调整疼痛。

第二个方面就是情绪。大家可能看电影的时候都见过这样的情景,就是在战争的时候冲锋,等战斗完了以后一看,我这什么时候受伤了?马上觉得不行了,疼死了,不能动了,但是在打的时候就没觉得。这是应激止痛的现象。

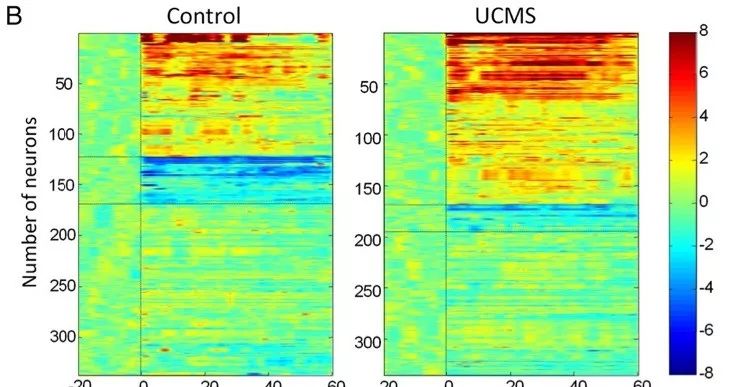

为什么应激能止痛呢?实际上这是有进化意义的。因为我们的祖先经常需要去捕食,去追猎物,或者被狮子、老虎追。但如果有了伤就动不了了,追不上猎物就要饿肚子了,或者就被天敌吃掉。应激止痛能帮助我们,哪怕有伤,我还是可以去抓猎物,还是可以跑。 第二种现象是抑郁。大家都知道抑郁是一个非常常见的精神系统的现象,抑郁症病人的慢性痛的发病率非常高,比正常人要高四倍。但是有一个很奇怪的现象,就是在给这些抑郁的慢性痛病人做各种疼痛刺激测试的时候,会发现他们不太敏感,他们经常觉得无所谓。 为了研究这个现象,我们课题组就用大白鼠做了一个抑郁的动物模型。我们给一只抑郁的大白鼠施加各种疼痛刺激,来比较它跟不抑郁的大白鼠的反应。然后我们就发现一个很有趣的现象,刺激不一样,它的反应也有变化。 有的疼痛刺激是能躲开的,比如说我拿热的东西烫它,它就抬脚躲开了,或者我拿尖的东西刺它,它也会躲开。这种能躲开的痛,抑郁的老鼠都是不怕的——不光是行为上不怕,脑子里的反应也小。 这个图的右边是抑郁的老鼠的图,左边是正常老鼠的图。神经反应越大,红色就越深。

大家可以看出来,正常老鼠对疼痛的反应有一定的量,但是抑郁的老鼠的量比正常老鼠要小。这是针对能躲开的痛。

下面这张图是针对躲不开的痛,右边是抑郁的老鼠。

躲不开的痛,抑郁的老鼠反应就非常强烈。这样我们就能理解为什么抑郁的患者,在实验室的时候用各种方法刺激他,他都不在乎,因为给他的刺激都是能躲的,而他自己身上的慢性痛是躲不了的,他一直带着,所以他就觉得非常疼,他们的慢性痛发病率也就非常高。

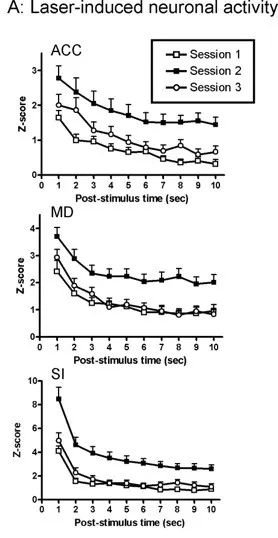

第三类影响叫认知。认知是我们人类最了不起的功能,有很多种。我在这里只介绍两个方面,一个叫预期,一个叫经验。疼痛的预期也就是说,我如果知道我要面临疼痛,这个时候会怎么样。 我们课题组就用大白鼠做了一个模型。我们先给老鼠一个声音,它听到声音之后再紧接着给它一个疼痛刺激,让这两个东西互相形成条件反射。但是这里边有个诀窍,就是声音和刺激之间的时间间隔并不是固定的,它有一点波动,有的时候快一点,有时慢一点。 老鼠听到声音以后,它知道后边会有疼痛,但它不知道什么时候会疼,所以这个预期叫不太确定的预期。不确定的预期会有什么结果呢?就是老鼠的神经对疼痛的反应明显被放大了。 这条黑点点的线,代表的是它知道声音信号代表疼痛之后,它对疼痛的反应。

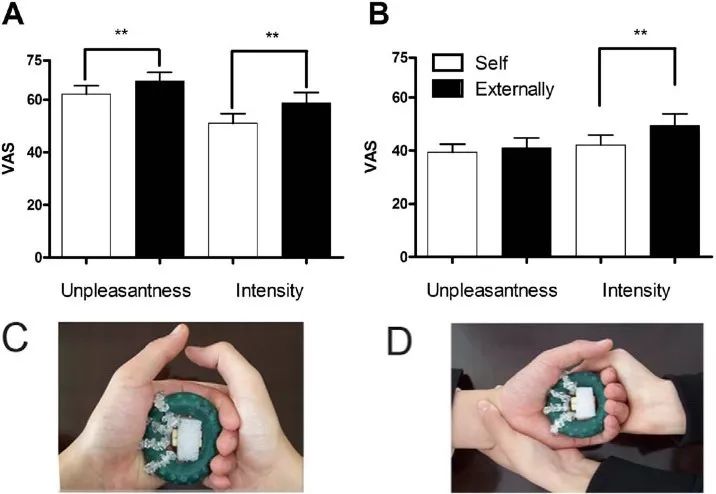

比起它没学会之前或者忘掉这个关系之后,它的反应都明显地加大了。这说明不确定的预期能放大我们对疼痛的感觉,那么是不是确定的预期对疼痛影响就小呢? 我们又做了一个实验,这次是用人来做的。握力器一般都是光滑的,比较平滑,捏着也不疼,所以我们在上面缠上了一些比较粗糙的东西,这样一捏就会疼。

这里捏握力器有两种捏法,一种是他左手拿着握力器,用右手来挤左手,就是自己捏自己。第二种还是左手拿着握力器,但是是让别人拿着他的右手去挤他的左手,然后让他反馈究竟哪一种情况下会觉得疼。

白色的柱子是他自己捏的,黑色的柱子是别人捏的。结果我们发现虽然都捏到同样的程度,他觉得别人捏的要疼一点,自己捏的不疼。这个现象让我们想到在很多宫廷剧里,比如容嬷嬷,她一旦犯了错误就说奴才该死,自己打自己。

她为什么不等着别人来打呢?很简单,自己打得不疼,别人打得太疼了。

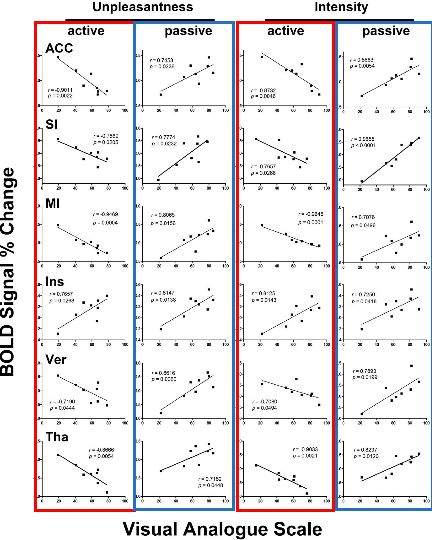

这些志愿者在捏这个握力器的同时,我们用磁共振成像来扫他们的大脑,看脑子里的活动,结果就发现在他大脑里边,自己捏的和别人捏的是截然相反的神经活动。

如果是自己捏的,那么他的大脑里活动越多的时候是越不疼的,也就是脑的活动和他的痛觉感受是负相关的;如果是别人来捏的话,脑子活动越多他是越疼的,这两个是正相关的。

所以换句话来讲,自己打自己和别人打自己,你不要以为都是疼,对我们的大脑来说不是的,在我们的脑子里,它是完全相反的事。所以如果你真的要挨打,宁可自己打自己,不要让别人打你......

讲了预期,我们再讲讲经验。我们课题组也做了一个疼痛经验的动物模型。因为涉及到经验,所以就要分两个阶段,第一个阶段是先创造一个经验,第二个阶段就观察经验的影响。

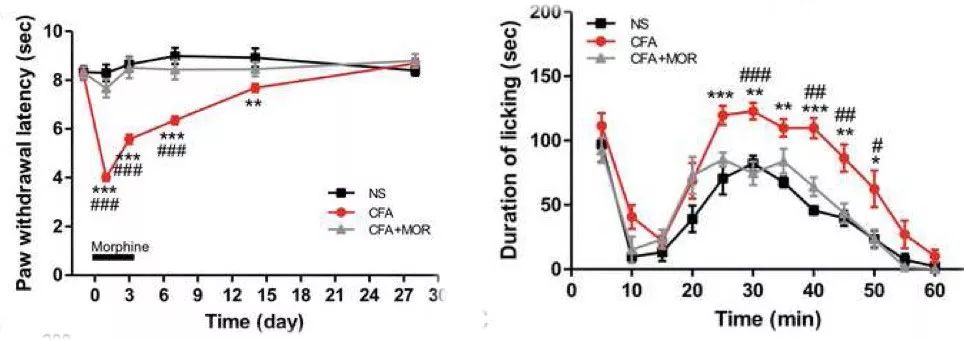

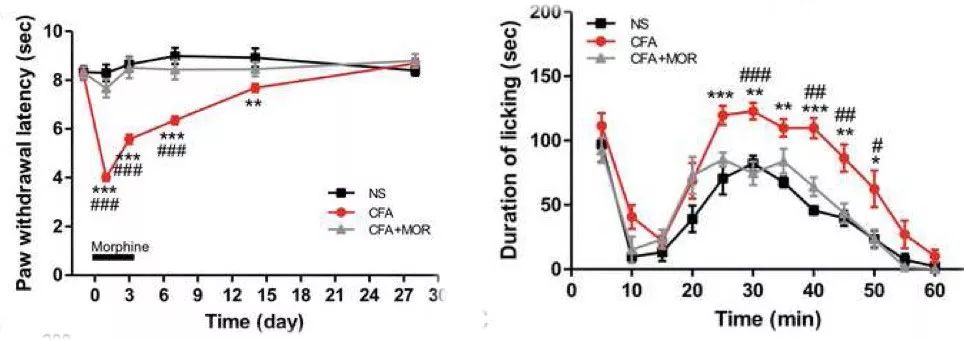

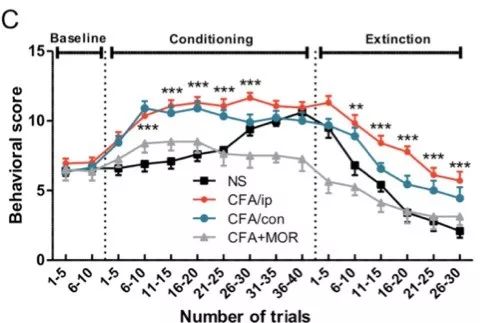

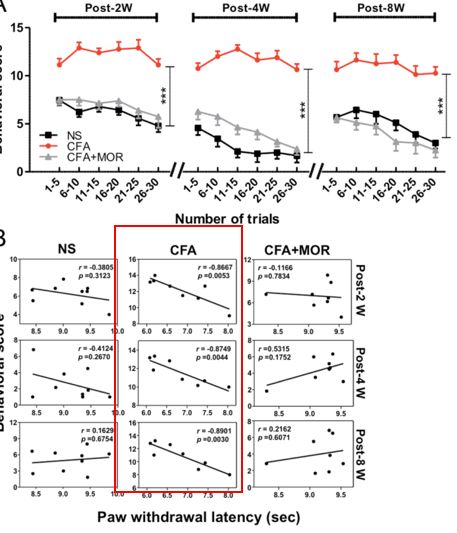

我们把大白鼠分成三组,第一组是红线的,我们在脚底打了一种化学物质叫CFA,它能够引起一个月的慢性痛。第二组是黑线的,打的是生理盐水,就是它身体内的同样的液体,所以它不会有疼痛。第三种,也就是灰线的动物,虽然也打的是CFA,但是我们及时地给它做了疼痛治疗,所以虽然它也有炎症,但是它不疼,被止住了。

一个月后这三组老鼠就都不疼了,我们就再做了第二个阶段的实验,打另一种化学物质。这种化学物质是短效的,只有一个小时的痛。我们就发现曾经有过慢性痛经验的老鼠,这时候的反应特别激烈。它的红线比其他两组都要高,而没有过慢性痛经验的就没那么高。

而有趣的是,本来是有慢性痛但是被及时地医治的老鼠,它的反应也没有那么高。这就说明,如果我们真的得了慢性痛,最重要的一点就是要及时治疗。如果没有及时治疗,哪怕最后好了,你还是会特别怕疼,以后还是容易产生新的疼痛。所以一旦有疼,赶紧治,不要拖着。 然后我们想看看在这种情况下它是不是会更怕疼,刚才说的是真的有疼,还有一个是我想知道它会不会怕疼。所以我们在疼痛之前先给一个声音,然后再用一个很小的疼痛刺激,训练它一下,这次我们只看它怕不怕那个声音。 结果我们就发现,有过慢性痛经验的红线的动物它特别怕疼。它很快就明白了这个声音会引起疼,它怕这个声音,而且后边也忘得比较慢,这个曲线的后半节是它的遗忘曲线。最有趣的是灰线,灰线就是当初有慢性痛但是被及时治疗的,这一批老鼠它根本就不会怕这个声音。

这个现象不光是在学习的这一天发生,我们隔了半个月、一个月、两个月之后再去观察它们对声音的反应,发现有慢性痛史的老鼠会把这个声音记得牢牢的,两个月之后它还是怕这个声音。而没有慢性痛的,或者慢性痛被及时治疗的动物,就没有这个现象。

刚才我们说感觉、情绪和认知会影响疼痛,反过来疼痛也可以影响这些因素。

比如大家肚子特别疼的时候,可能会觉得疼得眼前发黑,或者一下子觉得耳朵什么也听不见了,这实际上就是疼痛影响了你的视觉和听觉。 疼痛也同样可以影响情绪。不光是抑郁会并发慢性痛,慢性痛更会并发抑郁。慢性痛病人的抑郁发病率比正常人高十倍,所以大家如果有了慢性痛必须要赶紧治疗,不然的话你比别人多十倍的机会抑郁。 讲了刚才这些我们就发现了,随着我们的感觉、情绪、认知,甚至我们社会经历的不同,当我们说到疼的时候,我们心中所想表达的东西其实是不一样的。 对一个经历过严重疼痛的人,他表达的就是非常剧烈的痛,对于只是被钉子扎过一下的人,他表达的就是一点点的痛。所以我们说的痛其实是我们脑子里的“痛”。

同样的,我们感受痛的时候也是用我们脑子里的痛在体会它。说到这里我们想起来几种非常常见的说法,比如我的心好痛。

或者说你的良心难道不痛吗?

这个跟刚才说的不一样,它们是代表的心理痛,或者叫社会痛。心理痛也好,社会痛也好,它是不是真的痛呢?

有人做过脑成像研究,就是当一个人觉得自己心好痛的时候去扫他的脑子,和在他身上被刺激了的时候扫脑子,看有什么差别,就发现这两者有相当多的共同之处。 换句话说,当你觉得自己心好痛的时候,你可能真的是觉得有点痛,而不仅仅是说说而已的。所以大家要注意关爱别人,当别人告诉你他的心好痛的时候你要爱护他。 还有一类疼痛叫作心源性疼痛,这种疼痛它完全是由心理或者是由我们的大脑产生的,你在身上完全找不到任何证据,只是他自己心理上觉得疼。 这个疼痛的特点就是,它是不确定的:有的时候觉得这边疼,有时觉得那边疼,或者有的时候强,有时候弱,有时候疼,有时候不疼。所以这种病给它起了个名字,叫“不定陈述综合征”。 也就是这个病人来找大夫的时候,每次说的都不一样,大夫也拿他没办法,因为他每次来都是说的一个不一样的故事。大夫最后就知道了,原来他是心理痛。 还有一种疼痛,它倒是老在一个地方疼,但是并不是稳定的,是随着心情在变化的。人一紧张就疼,一焦虑就疼,一抑郁就疼,所以这种情况我们叫躯体化症状。换句话说,他是把自己的心理状态投射到了自己身体上,去加重身体的疼痛感受。 而且根据流行病学调查,中国人的躯体化发生率比西方人要高,这可能是因为我们的文化特点。因为中国人比较含蓄,不大倾向于说出来自己心里很不高兴、很郁闷等等,这在过去尤其常见,当然最近这几年有点变化,大家更开放了。因此如果我们感觉到自己身上疼,我们要反省一下是不是最近情绪不好了,这个疼也许就是情绪引起的。 最后,祝大家远离疼痛,健康快乐。谢谢大家。 |