世界之大,收藏什么的都有,大到古董珍玩,小到针头线脑。美国纽约公共图书馆有着全世界规模最大的菜单收藏,这些菜单是由弗兰克·巴托芙小姐(Frank E. Buttolph, 1844—1924)的收藏扩展而成。

弗兰克·巴托芙小姐(Frank E. Buttolph, 1844—1924)

巴托芙小姐出生在宾夕法尼亚州的曼斯菲尔德,从师范学校毕业后执教鞭多年,后来在纽约阿斯特图书馆(Astor Library)担任志愿者,这座图书馆后来与莱诺克斯图书馆(Lenox Library)、狄尔登信托基金(Tilden Foundation)合并为纽约公共图书馆。她性格孤僻,终身未婚,因此在那个时代常被贴上“古怪”的标签,甚至她收藏菜单这项癖好在当时也被认为是“古怪”的。

这个“古怪”的收藏缘起1900年的元旦,她去联合广场旁的哥伦比亚餐厅吃饭,发现菜单首页的下方印着“1900”的字样,她意识到一个新世纪的开始是非常值得纪念的,便将这份菜单留存起来,从此她的菜单收藏也一发不可收拾。以在图书馆工作的便利,她通过写信给一些重要的酒店和会所,获得了他们在新世纪的新菜单,短短几个月就达到近千份的收藏量。

1924年巴托芙小姐因肺炎辞世,生前她将收藏的所有菜单捐赠给纽约公共图书馆,成为那里一份非常特殊并非常有研究价值的收藏。

在巴托芙小姐收藏的菜单中有好几份都和中国有关,更准确的说是和中国驻美国大使的宴会有关,其中一份1900年12月15日时任驻美公使伍廷芳受邀出席纽约鲁特斯会馆所举行宴会的菜单颇值得一说。

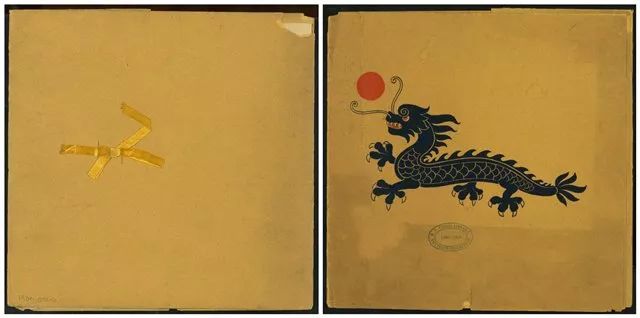

这份菜单是用黄色的卡纸制成,三折装,外面缠有红色的丝带,折叠起来后是正方形,尺寸10×10英寸,正面粘着一个黄色丝带蝴蝶结,背面印着一只黑色的,正飞奔向一轮红日的龙,也就是当时大清国国旗内容的变形。

菜单的正面以及背面的“飞龙逐日”图案,纽约公共图书馆藏

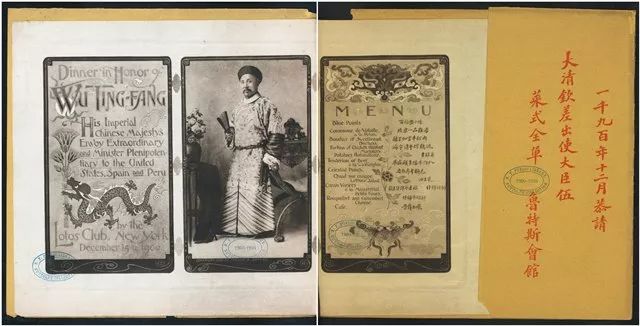

打开卡纸,能看到三折中右边较短的那部分用红色的手写体中文印着“一千九百年十二月恭请大清钦差出使大臣伍 菜式全单鲁特斯会馆”,卡纸中间夹着一张质地较软的白纸,正面印着三个“相框”,从左至右:

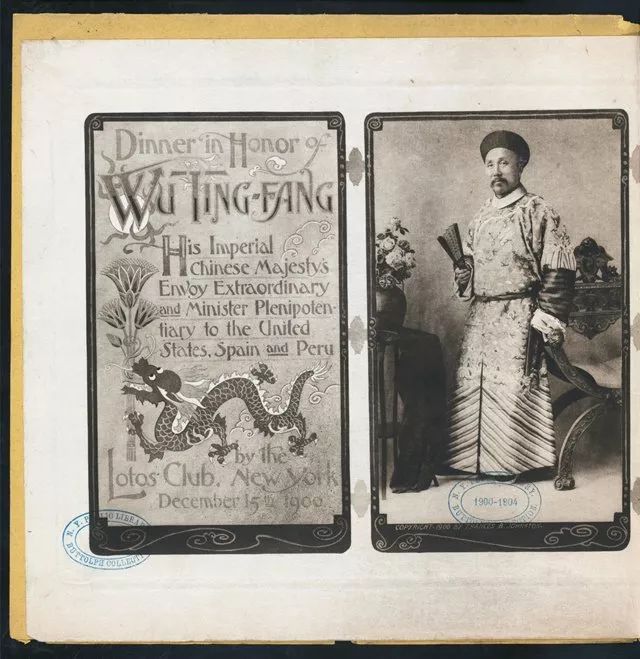

第一个“相框”内用花体英文写着“In Honor of WU TING-FANG His Imperial Chinese Majesty’s Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the United States, Spain and Peru, by the Lotos Club, New York December 15th 1900”;

中间的“相框”内是弗朗西斯·约翰斯顿拍摄的伍廷芳肖像,他站在照相馆的布景前,身穿花衣,手拿一把折扇;

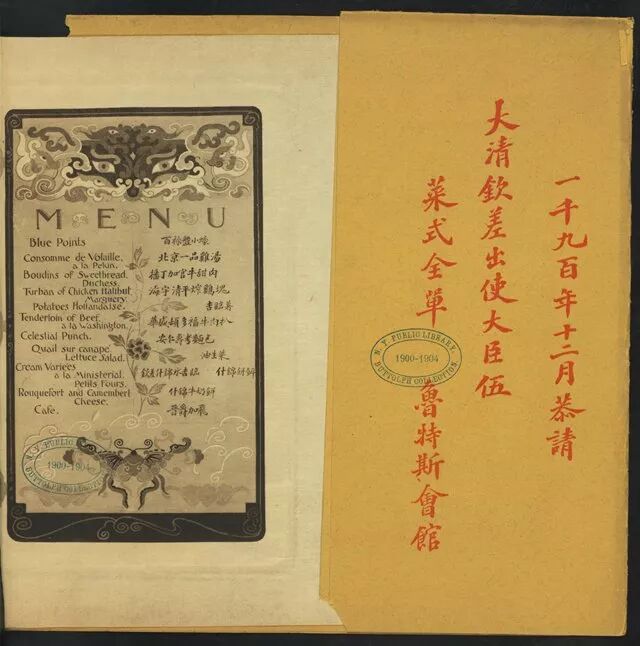

右边的“相框”内是菜单的内容,中英文对照,分别是百禄盘小蚝(Blue Points)、北京一品鸡汤(Consomme de Volaille, a la Pekin)、播丁加官牛甜肉(Boudins of Sweetbread Duchess)、海宇清平炸鸡块(Turban of Chicken Halibut Marguery)、吉临薯(Potatoes Hollandaise)、华盛顿多福牛肉扒(Tenderioin of Beef, a la Washington)、安仁寿烤面包(Celestial Punch)、油生菜(Quail sur canné, Lettuce Salad)、钦差什锦水吉临(Cream Variées a la Ministerial)、什锦饼饵(Petits Fours)、什锦牛奶饼(Rouquefort and Camembert Cheese)、晋爵加飞(Cafe)。

菜单全貌,纽约公共图书馆藏

菜单内页伍廷芳的英文头衔和照片,纽约公共图书馆藏

菜单的内容,纽约公共图书馆藏

从内容上看这份菜单也可看作是请柬:1900年12月15日,在纽约的鲁特斯会馆举办宴会,荣幸地邀请到大清国驻美公使伍廷芳,并列出了具体的菜式。

在中国,中餐宴会一般是没有菜单的,收到邀请,带上礼物和嘴,尽管来吃就行,主人上什么菜就吃什么菜。欧美人邀请别人参加宴会是另一套讲究,要有菜单,前菜、主菜、汤品、点心、饮料都明明白白的写在上面,从菜单也可以看出宴会主人的品味和宴会的档次。

不过这份菜单的内容还真是让人有点儿一头雾水。首先,中文菜名里加上了很多吉祥话,比如“百禄”、“加官”、“海宇清平”、“多福”、“安仁寿”、“晋爵”等等,造成了理解上的干扰;其次中文的“冰吉临”误写成了“水吉临”。

解决了这些问题,对照英文菜式名,这次宴会上到底上了什么菜就大体上清楚了。首先是冷盘,中文是“小蚝”,但对照英文知道用的是著名的蓝点生蚝。这种生蚝以其产地长岛的蓝点镇而命名,属大西洋生蚝,以个大肥美而为老饕所知。

接下来是汤,看样子很可能是中式鸡汤,虽然打着“北京”的名号,但考虑到北京并没有什么特产的鸡汤,且粤菜是当时美国流行的中餐种类,很有可能这就是一道广式鸡汤。

“播丁”就是布丁,这是一道以苹果为配菜的牛杂布丁。

另一道副菜炸鸡块配马格里酱汁,这种酱汁由法国大厨尼古拉斯·马格里在19世纪发明,用白葡萄酒、鱼肉(这里用的是比目鱼)、蛋黄酱及黄油调制而成。

吉临薯是淋了荷兰酱的烤土豆。

主菜牛肉扒是炖牛里脊,辅以烤面包。

主菜之后是鹌鹑蛋生菜沙拉,现在这是一款可以减脂瘦身的健康菜。此外值得一提的是,配料中的鹌鹑蛋是罐装的,早在19世纪初,法国人就发明了罐头食品。

甜点有冰激淋、小蛋糕、羊乳干酪和卡门培尔奶酪,饮品是咖啡。

宴会的举办地点鲁特斯会馆(The Lotos Club)在当时是纽约非常高档的会所,著名作家马克·吐温也是那里的会员。这座会所成立于1870年3月15日,最初是由一群年轻的作家、记者和评论家发起成立的。其名称源自英国诗人丁尼生的作品The Lotus Eater,这是马克·吐温的主意。

“Lotus”是指古代希腊的一种植物,董桥先生曾经撰文讨论过其词源,偏向于认为那是古希腊鼠李科的枣莲,原产南欧,丛生灌木,果大,内含淀粉,酿成酒喝了可以知足忘忧,而并不是指某一种莲花。不管怎样,吃了这种“Lotus”,都会让人“即忘故乡,不复思归”,很符合这座会所初创者们的追求。

这样的会所往往都是会员制,仅限欧美上流社会的绅士们,那时候男性与女性的社会地位不同,社交方式也有很大区别,这样的会所不接受女性会员。不过在1977年鲁特斯会馆接收了第一位女性会员,2010年还产生了第一位女性主席。

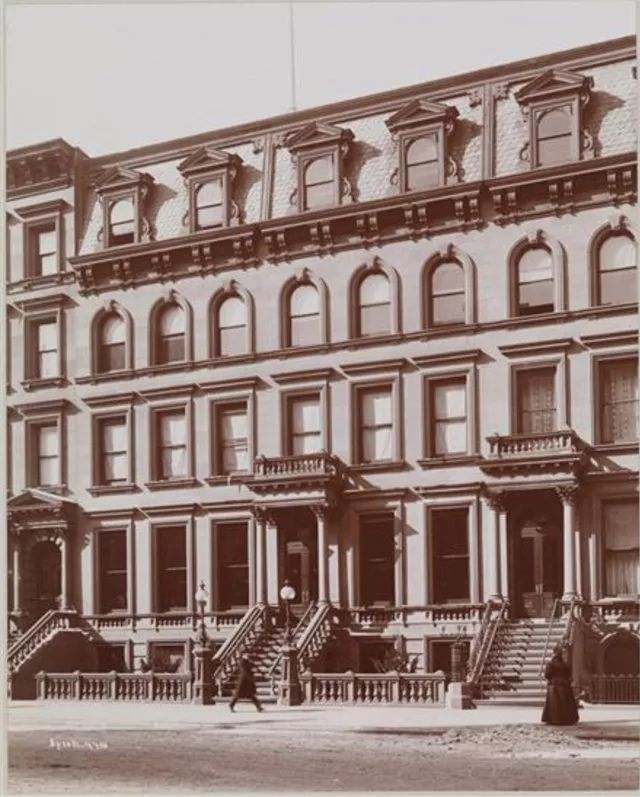

鲁特斯会馆曾经多次搬家,从1947年起一直设在如今的地址东66街5号,1900年邀请伍廷芳参加的这场宴会,会所位于第五大道556-558号。

位于第五大道556-558号的鲁特斯会馆外景,纽约市立博物馆藏

鲁特斯会馆位于第五大道556-558号期间主宴会厅内景,纽约市立博物馆藏

作为这场宴会最重要的客人,伍廷芳照例在宴会上用英文发表了演讲,而且演讲的全文被收录在第一本《鲁特斯会馆演讲集》(Speeches at the Lotos Club)。伍廷芳1842年出生于新加坡,3岁时随父回广州定居,早年入香港圣保罗书院,1874年自费留学英国,入伦敦大学攻读法学,获博士学位及大律师资格,成为中国近代第一个法学博士,后回香港任律师,成为香港立法局第一位华人议员。

有这样的教育背景,让伍廷芳成为第一位可以流利使用英文交流的大清国驻美公使,所以相较他的几位前任:陈兰彬、郑藻如、张荫桓、崔国因、杨儒等人能更好地和美国政府、媒体及民众沟通。

他的演讲从会馆的名字“Lotos”开始讲起,联系到中文里对莲花品格的歌颂,“出污泥而不染,濯清涟而不妖”,赞颂了这次活动的组织者。接着他说到刚过去的这个夏天“是一个充满焦虑和担心的夏天,有很多天我几乎都无法入睡,但那是我的责任,我没有比政府和国家要求我做的更多。时间很紧迫,我有必要采取一些措施,尽量在危机即将发生时来阻止它。我发现当时这个国家的人民和整个欧洲的人民都对来自东方,特别是我祖国的电报兴奋不已,而我所能做的就是要求这个国家的人民不要急于相信电报,要等真正的消息来。我很高兴地注意到这个国家的政府和官员,以及媒体和人民的观点都是温和而保守的。我有幸得到来自北京,来自康格先生的第一条消息,并转达到国务院。令人欣慰的是,虽然欧洲人普遍认为电报内容是伪造的,但是这个国家的人民、官员和媒体普遍认为这是事实。我很遗憾欧洲的媒体和人民都声称这份电报是由我或我的政府伪造的,好像从中国人嘴里就说不出真相。”

伍廷芳说的这个“充满焦虑和担心的夏天”正是中国的义和团运动达到高潮,德国公使克林德被杀,慈禧太后向十一国宣战,清军和义和团包围并炮击在京外国使馆的那个夏天。而宴会举行之时,美国在内的八国联军正占领着大清国的首都北京,光绪皇帝和慈禧太后还远避西安。

6月17日英、法等国军舰炮击大沽炮台后,总理衙门知会驻外各公使“尊处行止可相机酌办”。这条训令可是够含糊的,仗打到什么程度可以收拾包袱走人?万一被扣作人质祭了旗怎么办?好在两江总督刘坤一指示伍廷芳等人“暂留各国以通声气而知外情”。于是,在战争期间伍廷芳成为中美之间外交沟通的唯一纽带。

要知道,自从6月10日义和团掘断北京到天津的铁路后,驻京外国人的消息就彻底与外界断绝了,美国政府无法获知驻北京大使康格及使馆的情况,另边厢,欧洲,包括美国的报纸都在刊登驻京使馆人员全数被义和团和清军屠杀的报道,形势急迫。张之洞、刘坤一等大员都注意到美国军舰并未参与炮击大沽炮台的行动,认为美国可能是解决这次危机的突破口。

6月20日,张之洞发起八名地方督抚联名会奏,其中称:“闻美国在大沽并未开炮,先托美使调停,劝令停兵息战,我方好专力剿匪。”第二天他又致电伍廷芳:“今拳匪滋闹旬日,各强国即加迫挟,使我措手不及。北方糜烂,商务已受大亏,东南大局现尚安静,若各国遽派船入江,内地必立生大乱,数百万民人身家性命多遭涂炭,各国商务数万万资财亦归乌有。素闻美人仗大义持公道,不肯乘人之危,以众陵寡,是以此次大沽之役美舰未肯开炮,不胜感佩。特请转达美总统及外部,恳其与各国切商保全东南大局,不可遽派船入江,弟与刘岘帅当力任保护,认真弹压匪徒,断不容稍滋事端。”

对于中国政府的这一请求,美方的态度还是比较温和的,在6月25日国务卿海约翰的回复中,一方面表达相信中国国内的排外运动不是出于政府,相信中国政府能处理好自己的内政,但也同时要求中国政府应该保护美国公民人身和财产的安全。要知道,这距离失去美驻华使馆的联系已经过去两周了。

伍廷芳概括海约翰的这份回复:“京电断,公使危,故派兵保护,并非失和,华兵先开战,未便转尚各国电阻进兵,望中国力剿匪,勿与我兵为难。”并直指当下首先要解决的问题是“能通美使信息,先慰彼心较易商”,必须要让美方获知其在京人员安全的信息后才有可能帮助大清与其他列强斡旋。

7月11日,海约翰交给伍廷芳一份加密的电报,要求他转给驻美公使康格。掌握密电码的只有美国务院和使馆。7月16日,总理衙门将这份密电转交给被围困在英国使馆里的康格。密电译出,只有三个词:“communicate tidings bearer”(与消息传送人联系)。

这内容也太含糊了吧!颇令康格困扰:消息传送人是总理衙门,和他们怎么联系,现在明明是清军和义和团把我们围在这里天天炮击,清政府对我们的处境很清楚,要传送什么样的信息出去呢?并且被围困的人员中也有人质疑这份电报的真实性,担心是清政府下的圈套,可密电码确实没有外人知道。

收到这份密电的当天康格就作了回复:“我们被围困在英国使馆里已经一个月了,并持续遭到中国军队的炮击,援兵速来才能阻止大屠杀。”当然,同样经过加密。电报从北京先传递到上海,再通过海底电缆传往美国。

7月16日,海约翰收到了伍廷芳转交的康格回电。大使还活着!这本应该是一个令美国国内振奋的消息,但欧洲的媒体普遍唱衰,认为大屠杀已经发生,所有的人都死了,这份电报是假的,要么是伍廷芳要么是中国政府在搞鬼,必须要向中国报复!

尽管海约翰清楚密电码只有国务院和使馆才有,但为了保险起见又在7月21日给康格发了一封加密电报,表明怀疑电报的真实性,要康格报上他妹妹的名字(giving your sister's name,康格有两个姐姐两个妹妹,但1900年时只有一个妹妹Alta在世)。就在发出这封密电的同一天,海约翰也收到康格通过美国驻上海总领事发来的报平安电报,这场信任危机才算过去。

伍廷芳在鲁特斯会馆的演讲中说完这次危机之后,又转到莲花的品性上,强调自己从小学习孔孟之道,要对别人以诚相待,并强调自己曾执业律师,诚实是重要的品质,只会讲真话,用自己外交官的身份传递中国人诚实的形象。这一番话自然博得热烈的掌声,《纽约时报》甚至在此后的两天连续发文报道伍廷芳的这次演讲。

伍廷芳驻美期间经常受邀发表演讲,这是他在1901年美国国庆时在费城独立宫前演讲的情景,听者如潮

在把美使馆人员安全的消息传递给美国之后,清政府欲借美国解决纠纷的行动也开始了。7月17日,清政府以光绪皇帝的名义写给美国总统一份国书:“中国与贵国交好已久,深知贵国专意通商,彼此毫无顾忌。中国近因民教相仇,各国疑朝廷袒民嫉教,遂有攻占大沽炮台之事,于是兵连祸结,时局益形纷扰。昨接使臣伍廷芳电奏,知贵国慨念邦交,近事深蒙垂念。曷胜感佩!今中国为时势所迫,几致干犯众怒。排难解纷,惟贵国是赖。为此开诚布臆,肫切致书,惟望大伯理玺天德设法维图,执牛耳以挽危局,并希惠示德音,不胜激切翘企之至。”

伍廷芳7月20日呈递此国书,3天后就收到美国总统的回复,除再次强调要保护美国公民人身和财产的安全,还提出“立准各使臣与本国任便通信”,但当时康格等人拒绝清政府提出的将所有被围困人员转往天津的提议后,对外的电报联系又被切断了,双方便没了后话。

在整个庚子事变中美国的态度都非常实际,一方面海约翰拒绝了李鸿章提出的调停请求,认为与美使馆自由通信是权利,而非清政府的恩惠;另一方面在战后的赔偿问题上,海约翰频繁与康格电报往来,多次就赔偿金额给出具体指示,比如1901年1月29日的电报中海约翰说赔款金额要尽量合理(as reasonable as possible),他认为清政府的赔付能力难以超过1.5亿美元,要求与诸列强协商降低总赔款额。但仅凭美国无法左右其他国家,最后俄国的赔款额最多,占总金额的28.97%,德国20.02%次之,接下来是法国15.75%、英国11.25%、日本7.73%,美国7.32%居13国之第六。

当时诸列强中美国对华有相对温和的态度与其外交政策有极大关系。1898年美西战争结束后,海约翰走马上任国务卿,其首要任务就是制定美国的亚洲政策,而中国又是其中的重点。在中国通柔克义的帮助下海约翰制定了“门户开放”政策。

简言之,这一政策的核心可概括为两点: 一,美国尊重各国在华的既得利益,但同时美国必须享有同等的机会和权利(即“利益均沾”);二,美国要求各国尊重中国的领土和行政完整。第一条很好理解,作为一个柔弱的,物产丰富人口众多的巨大市场,美国必须要能够从中国获取巨大的利益,第二条则是第一条的保障,只有保证中国领土的完整,即不被其他列强瓜分才有可能保证这个市场有持续的商业机会。

1899年9月,美国政府首次提出这一政策,但是列强各国反应不一,俄国拒绝,其他国家同意美国享有同等的商业机会,但都试图回避保证中国的领土和行政完整。

1900年7月3日,在联军攻占天津前,美国再次向其他各国发出强调“门户开放”政策的照会。当八国联军占领北京后,各参战国开始谋划怎样才能使本国利益最大化:德国提出要严惩主凶,并与英法两国共同要求扩大租界范围,而俄国和日本则主张瓜分中国。最后也正是在谈判桌上美国对“门户开放”政策的坚持,《辛丑条约》只有赔款没有割地。这里并不是要为“门户开放”洗地,但不得不承认当时这一政策对诸列强确实起了一定的制衡作用,避免了中国的分裂。历史不能仅从宏观的角度来看,也不能简单的用好与坏二分法贴标签。

至于《辛丑条约》中支付给美国的赔款,众所周知,在伍廷芳的继任者梁诚努力下,自1909年起,美国将部分赔款退回,到1924年6月共退回余款本利计1250余万美元,作为中国教育文化基金,资助中国学生赴美留学,多位受资助的学生后来成为大学者,比如梅贻琦、赵元任、竺可桢、胡适等等,更是促成了清华大学的建立。

由是观之,伍廷芳当年在危机中所起的纽带作用确是意义重大,鲁特斯会馆那场宴会上中文菜名里的吉祥话似乎也有了在现实中的投影。

本文表标题《纽约鲁特斯会馆的一份菜单》