我是有多后知后觉,看了上个星期的《吐槽大会》才知道,原来《半生缘》又又又要重拍了。这一版的顾曼桢是蒋欣,顾曼璐是刘嘉玲,沈世钧是郑元畅,而扮演祝鸿才的居然是郭晓冬!

我的疑问很多啊,请问:

1、蒋欣要瘦多少斤,才能演好被祝鸿才囚禁的戏,分分钟都可以想办法踹破门窗逃跑啊!姐夫要是霸王硬上弓,难道不会被揍吗?(莫名觉得这俩姐妹的气质可以做上海滩扛把子姐妹花)

2、张爱玲原著里对祝鸿才的评价是“笑的时候像猫,不笑的时候像老鼠”,郭晓冬现在明明笑起来像堺雅人好不好?

3、刘嘉玲阿姨的演技我从不质疑的(《阿飞正传》里演得真好),可是,我们也要考虑一下,刘阿姨今年已经54了好不好,我们能不能让刘阿姨在家里打打麻将安度晚年,你们不要难为她好吗?

但最炸裂的点还不在这里。名著改编,故事可以重新编写,台词可以重新发挥,可是,不管如何,你决定拍一部民国的电视剧,这就应该是一部属于那个年代的戏。人物的穿着打扮台词,都要符合人物的身份。梅兰芳先生说的那句话,放到多少年之后,依然不过时:“移步而不换形”。

无论如何改变,原作的气质不能变。

感谢热心读者苏护酱给我看的片花视频。我们抛弃剧情,也抛弃演员的选择,我只想说说,在片花里出现的主人公顾曼桢,究竟是个啥造型。

先别看这烫的齐齐整整的大卷卷了(我以前八过从前烫头发的成本),先来看这双排水钻旗袍,在那时候,这是标准的舞女标配。

外面穿的这款大衣,是仿照风衣的样式,肩膀上的epaulettes,学名为肩章拌带,是挂士兵肩章和塞皮手套用的。这样的女装大衣,1948年左右,只有极少数的时尚icon才敢在电影里穿一穿,比如Marlene Dietrich在《A Foreign Affair》里的造型:

你觉得家境不好的顾曼桢能穿得起吗?

还有这身,穿着这么浮夸的小泡泡袖衬衫,外面还有这样时髦的毛衣,你在担忧什么?你的时尚敏感度,哪里是出身南京大萝卜的沈世钧可以比得上的?

哦,居然还有高礼帽+墨镜的男装look!在原著里,我们为什么对于顾曼桢如此心痛,就是因为她自始至终不曾参与姐姐曼璐的人生,她是一个清白的女孩,对爱情有自己的判断,对姐姐充满同情。而曼璐对于妹妹的所有嫉妒,其实是因为豫谨的态度,但无论如何,曼桢是姐姐的“临水照花人”,因为她纯洁,因为她清白,我们才更为痛惜。

而这样造型的顾曼桢,会让我觉得,书里的祝鸿才说得一点也没错,“其实照她那样子,要是出去做,一定做得出来。”

《半生缘》剧组的造型师们,你们这么设计,难道不怕祖师奶奶半夜托梦找你们算账吗?要知道,张爱玲对于笔下人物的穿衣打扮,可是用心良苦。

说操碎了心,一点不为过。

张爱玲本人的审美我们都知道了,三岁就要梳四马路流行的爱司头,人家出席新书发布会,是可以拆了被面披裹上身的。虽然自己“奇装异服”,到了小说里,还是要量体裁衣,因人而异,最重要是一句话——“符合身份”。

《半生缘》里的剧情,多半都是在冬天,所以人物造型,最常穿的是大衣。曼桢和世钧的第一面,look是这样的:

新年里面,也没有什么生意,一进门的一张桌子,却有一个少女朝外坐着,穿著件淡灰色的旧羊皮大衣,她面前只有一副杯箸,饭菜还没有拿上来,她彷佛等得很无聊似的,手上戴着红绒线手套,便顺着手指缓缓地往下抹着,一直抹到手丫里,两只手指夹住一只,只管轮流地抹着。

这件大衣有可能是曼桢唯一的冬装,随后她和世钧、叔惠出去拍照,仍然是“淡灰色羊皮旧大衣”。

▲ 我始终认为吴倩莲的曼桢最符合我的想象

很多年之后,翠芝无意中捡到曼桢的纸条,用话剧腔读着那句“世钧!我要你知道,这世界上有一个人是永远等着你的”的时候,猛然想起——

我知道,就是你们那个顾小姐,穿著个破羊皮大衣到南京来的。

翠芝对破羊皮大衣有印象是有可能的,因为那时候在南京,她穿的是豹皮:

豹皮这样东西虽然很普通,但是好坏大有分别,坏的就跟猫皮差不多,像翠芝这件是最上等的货色,颜色黄澄澄的,上面的一个个黑圈都圈得笔酣墨饱,但是也只有十八九岁的姑娘们穿著好看,显得活泼而稍带一些野性。

▲ 电影里的翠芝没穿豹皮大衣,但这一身也比勉强找到一张类似的

穿豹皮大衣的翠芝,和穿破羊皮大衣的曼桢,这两个造型都不是闲笔。唯有这样的对比,我们才能看出沈世钧心中爱情的天平,才能看出这份爱情在那个时代的不易。

还是那句话,所有的人物,都要符合剧情,符合穿着。张爱玲写作的时候,是和自己平行的年代,一切服装造型,都心中有谱。时光穿梭,今天的我们,要还原那个时代,一点考证功夫都不下,恐怕是说不过去的。

那我就来八一八,张爱玲那个时代的女生,冬天到底穿什么呢?

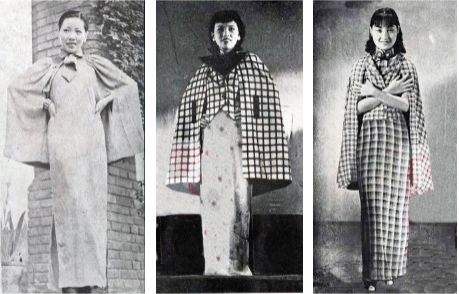

1910—1920年代,上海的时髦女性冬天穿的是“斗篷”。一开始,我很担心这种披风的保暖性,后来发现是我幼稚了,人家里面衬着的是灰鼠皮等皮棉,这种款式是四马路书寓女子穿出来的。穿着这样斗篷的女子在外出入,算是“冬令妙景”(上海市档案馆S243-3-1《时装业行业简史》)。

▲ 图片来源:李昭庆《老上海时装研究1910-1940s》

1930年代,大衣开始兴起了。

大衣超过斗篷,这肯定是必然的事情。为什么呢?因为我曾经做过一件斗篷,然而穿起来以后,你就发现,对于我这种上街随时能扛三斤米的少女来说,实在太不方便了(想象一下我左手电脑右手快递)——斗篷绝对是四马路的发明,因为后面不跟着一个丫鬟或者姨娘,怎么可能潇洒出街?连发微信都很困难好不好?

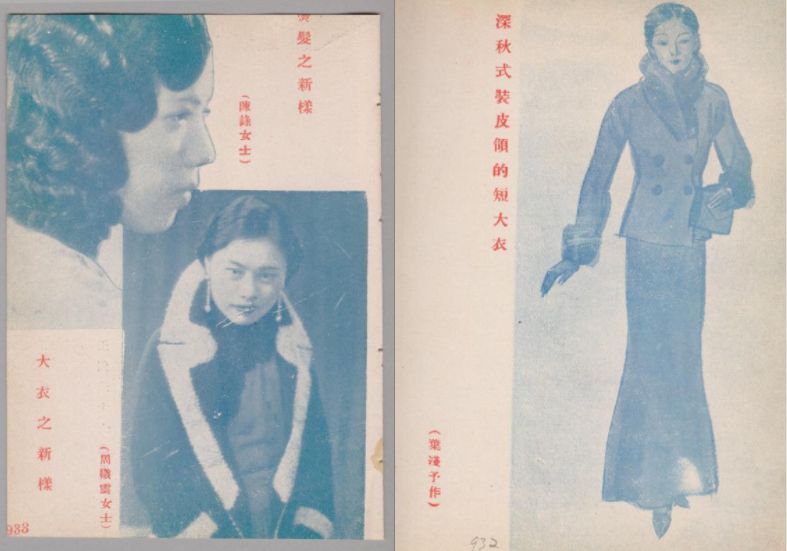

一开始的大衣,基本设计和斗篷差不多。即衣料用呢绒,领口和袖口装饰皮毛,感觉穿出来,个个是宋美龄。

图片来源:李昭庆《老上海时装研究1910-1940s》

贵贱是按照衣料来区分的,以进口为贵,进口大衣料中,又以英国产更贵,有直贡呢、云透呢、法兰绒、细珠呢、缎光平厚呢、火姆四本呢……国产的衣料,最流行的有鸿章线呢、丝直呢等。衣料达人们进来港一港,这些都是啥,我只看懂了法兰绒,这个鸿章线呢和李鸿章有关系伐?

慢慢的,大衣也开始翻花头了。先是开始收腰,再之后是平肩,1935年,忽然流行了一阵要让“体格不强健的女子也觉强大,使得气概十足”的阔肩膀大衣,更有直接使用男式西装垫肩的,这种风格我有点吃不消。

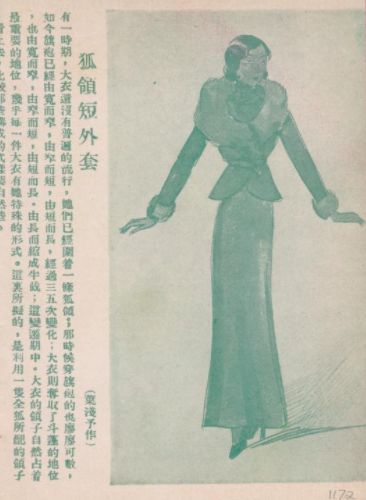

还是叶浅予先生在《玲珑》杂志上绘制过的这几款短款时装绒大衣更合我心意:

大衣的颜色,也是一年一个流行,红色、紫色、淡棕、深绿、翠绿天蓝……1937年春季大衣最流行的是红褐色方格呢面料,“到处可以见到这种披方格子大衣的摩登姑娘,这种大衣的色泽,大多取于红褐色,长只拖在屁股上,胸前衣领上熨得平平的蝴蝶结儿”(《申报》报道)。

到了张爱玲们登场的1940年代,上海的大衣又从收腰转向了宽腰身(你知道,风水总是轮流转的),当时的时装杂志上,提倡的是“排骨女人穿了方阔三倍”的宽大衣,而且要有宽袖大腰,宽阔袖子以及有“三四个波浪的后背”。

图片来源:李昭庆《老上海时装研究1910-1940s》

我忽然觉得我们冤枉了张爱玲,其实,那个年代就是流行宽身衣服的,而不是她刻意为之,人家不过就是赶时髦嘛!

到了1940年代,大衣的细节更丰富了。1947年,鸿翔时装公司的金泰钧先生在《春季时装》上面撰文,他发现袖子的变化更多了,“如球形、伞形、瓜形、灯形。袖头的变化如马蹄式、人字式、皇冠式、扣带式等……最新奇的插肩袖,是最时髦的妇女们所喜欢的。”

据说,当时上海的时装大衣虽然式样借鉴欧美,但中国女性的身材和欧美女性不一样,如果真的去美国“买两件地道的新式大衣回来,那种怪样子在中国是无法穿着的,宽大的腰身起码可以容纳两个胖子”。所以,一定要量身定做。

1947年,上海还风行过一阵所谓旗袍式大衣。这种大衣的式样和男士的中装大衣相仿,据说这是中下层舞女买不起价格高昂的皮大衣,处于美观和保暖的双重需要,于是穿起来的款式。

这种款式只在中下阶层流行,而这时,上海冬日大衣鄙视链的最高端,仍旧是皮大衣。

皮大衣自成一格,并不完全在成衣店销售,要买皮大衣,要去皮货店。《色戒》里提及的第一西伯利亚皮货号,就属于此列。制作皮大衣的工人,叫做“毛毛匠”,一大半是南京人,也有俄国人。翠芝是南京人,穿上等的豹皮大衣,大概也算是南京毛毛匠的近水楼台?

抗日战争时期,皮大衣曾经短暂失宠,这主要是由于皮货的运输来源受阻,所以《色戒》里的太太们,又流行穿“一口钟”的斗篷。二战之后,上海皮货店减少到之前的三分之一。但到了1940年代,这个行业居然再次繁荣了。

▲ “一口钟”斗篷穿起来还是蛮帅的

为啥呢?因为明星喜欢啊!

徐来穿,胡蝶穿,每个一线明星的冬天,都被皮衣围绕。当时买皮大衣,需要用金条,1946年,歌星欧阳飞莺在鸿翔做皮大衣,订金就交了一根金条。北京坤角周金莲到上海演出,每个月的收入所得是700元,唱足一个月,全部包银,用来买了一件皮大衣,当时的《立言画刊》撰文,标题是《周金莲在上海七百元制大衣一袭,一月包银全数购买》,“式样纯为海派,极为新颖”。周金莲的拿手好戏是《打面缸》,在b站还能看到音配像,我搜了搜她年轻时的照片,深深佩服,这个愿意把一个月收入全部用来做大衣的姑娘,她一定懂得,在最坏时刻,懂得吃,舍得穿,不会乱。

▲ 周金莲拍照的时候,大概还没买皮大衣