2015年11月的巴黎恐怖袭击造成130人遇难,其中一名遇难者的丈夫在悲剧发生后写了一封“给恐怖分子”的公开信。信中说,“不,我不会回赠你你想要的仇恨。…… 你想要我害怕,想让我不再信任我的国民,想让我牺牲自由以获得安全。你输了。”

这位丈夫也许有勇气以这样的信念度过余生,并且如他承诺的那样,把一岁半的儿子在“快乐与自由”中抚养成人,但对于整个国家、乃至整个西方社会而言,“牺牲自由以获得安全”是一条更加诱惑人的道路。全球反恐战争的序幕开启以来,诸如“言论自由”、“信息自由”、和“获得公正审判的权利”这些经典理论中自由民主的基石,其含义和范围已经在国家安全的名义下被悄然改变。

当例外成为常态

意大利政治哲学家乔治·阿甘本在《例外状态》一书中,沿袭德国保守主义法学家卡尔·施米特的理路,将主权定义为“能够决定例外状态的权力”。在例外或紧急状态下,主权既在法律秩序之外又在秩序之内。之外,是因为个人权利和民主程序在紧急状态下可以被搁置;之内,是因为“主权有权力决定紧急状态并将自己置于法律之上”本身是现代国家秩序的一部分。施米特以这种理论为第三帝国的极权体制背书,但阿甘本重新诠释这个概念却是为了批判当代民主体制的极权倾向。

他认为,在安全化(指将一个议题归结为安全问题的过程)的整体语境之下,“紧急状态”已经从一种例外措施变成了一种常规的治理术。换句话说,在没有明确时间和空间界限、甚至没有明确敌人的反恐战争中,每个人都可以被监视,每句话都可能被审查,例外成为常态。

关塔那摩湾与橙色连体服

除了例外状态,阿甘本还提出了例外空间的概念。从纳粹集中营到难民遣返营,例外空间也是既在法律秩序之外又在秩序之内的存在。之外,是因为在这样的空间内,所有的政治和公民权利被剥夺;之内,是因为建立例外空间本身是主权权力的产物。在这个时代,没有什么比位于古巴关塔那摩湾的美军监狱更能展示例外空间的内涵了。

2002年,小布什政府在关塔那摩湾的美军基地设置这座监狱,正是因为监狱位于美国司法管辖权之外,理论上说囚犯无法拥有如关押在美国领土上会享有的宪法权利,比如向美国法院申诉和要求人身保护令的权利。自设立以来,监狱被用来无限期囚禁和审讯未经司法审判的疑似“敌方战斗人员”。说“疑似”,是因为早期未设置法庭,亦未对外公开信息。后来设置了“战斗人员身份审查法庭”,许多被证明无罪或缺乏足够证据定罪的囚犯仍然被长期关押。

设立关塔那摩11年后的2013年,当初负责督办建造监狱设施的前海军少将Michael Lehnert回忆说,“我们当时设置这座监狱是因为我们当时太愤怒,太害怕。我们以为这些囚犯能给我们珍贵的情报信息。但即使在最开始的那段时间,我也越来越确信,这些人根本不该被送来。他们几乎没有任何情报价值,也没有足够证据证明他们和战争犯罪有关联。我们国家最臭名昭著的监狱,是一座最开始就不该设立的监狱。”

针对这座法外之地的“人间炼狱”,十几年来国内外的司法挑战与政治抗议从来未曾中断。2004年,美国最高法院的判决认为美国在关塔那摩湾拥有司法管辖权,因此囚犯有权申诉。其后国防部设立了战斗人员身份审查法庭(CSRT)作为回应。2006年,最高法院判决CSRT违反《日内瓦公约》。国会又针锋相对地通过了《2006年军事委员会法》,授权CSRT进行审判,并且明确剥夺了囚犯向美国法院请求人身保护令的权利。2008年,最高法院认为该条文违宪。在国际上,欧洲人权法院在一系列案例中判定关塔那摩的非法拘押和虐囚违反《欧洲人权公约》,因此,如果缔约国在知情的情况下将嫌疑犯移交美国相关情报机构,同样构成违反《欧洲人权公约》。

在白宫前身穿橙色连体服抗议关塔那摩监狱的活动者

就算我们对这些法律和人权方面的争议毫无兴趣,也不能不注意到关于关塔那摩最大的一个讽刺是:这个号称用来对抗恐怖分子的机器成了恐怖分子最有力的宣传武器。美军给关塔那摩囚犯穿的橙色连体服成了残酷与羞辱的代名词,以至于ISIS后来每每以砍头的方式“处决”时,也都给被害者穿上这件醒目的囚衣。基地组织和ISIS的官方宣传杂志里总是一遍遍提起关塔那摩,告诉他们想要蛊惑的心灵:“这就是美国和西方的真正面孔”。就连一手创建了关塔那摩的小布什也在回忆录里说,“它已经成了我们敌人的宣传工具,我们同盟的离心因素”。

如果为了击败敌人而变成敌人,那么赢得战争的人,很难说是谁。

全球监控与告密者

或许对很多人来说,在关塔那摩湾被剥夺人权、遭受酷刑的只是“外国人”,“敌人”和“疑似恐怖分子”,“活该被虐待”(至少现任美国总统是这么想的)。但全球监控和重新定义的言论自由影响的就不只是“敌人”,而是每一个公民,每一个“我们”。

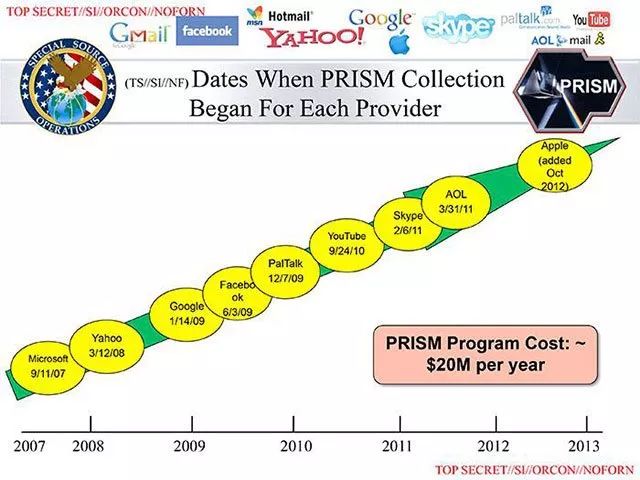

2013年6月,当时的美国国家安全局(NSA)外包员工爱德华·斯诺登向英国的《卫报》和美国的《华盛顿》邮报曝光了棱镜计划(PRISM),一石激起千层浪。通过与诸如Google和Facebook等大型互联网公司合作,棱镜计划使得NSA可以监听任何在美国以外使用相关互联网服务的用户,或是任何与国外人士有任何形式的通信的美国公民。如美国公民自由联盟(ACLU)在棱镜公开后的声明所说,这意味着NSA现在可以“直接访问美国人数字生活的每个角落”。

斯诺登并不是唯一的告密者。其他著名的吹哨人还有向维基解密公开战争机密文件的切尔西·曼宁和曝光Trailblazer计划的前NSA高层托马斯·德雷克(Thomas Drake)。值得一提的时,这些人都被控间谍罪,尽管没有什么证据显示他们为外国政府服务。“间谍”和“通敌”,是任何政府机密被泄露时最好用的指控,即使这些机密关系到重大的公共利益。斯诺登先后在香港和俄罗斯避难,而针对德雷克的指控在2011年被撤销,同年他获得了讲述真相奖“Ridenhour Prize for Truth-Telling”。这个奖所纪念的,是最先曝光越南战争中的美军罪行马莱村大屠杀的士兵Ronald Ridenhour。

有人叫他英雄,有人叫他叛徒。无论如何,斯诺登曝光棱镜计划间接促成了美国所谓的监控改革。对个人通讯和网络数据进行监听,背后的法律依据是2008年修订的《外国情报监控法案》和2001年的《爱国者法案》(Patriot Act),后者的全称是“Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act”,直译为“通过使用适当之手段来阻止或避免恐怖主义以团结并强化美国的法律”。

《爱国者法案》于2015年失效,取而代之的是2017年通过的《自由法案》(Freedom Act),全称也很长,“Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ending Eavesdropping, Dragnet-collection and Online Monitoring Act”,直译为“通过完善权利与结束窃听、警网搜索和网络监视以团结并强化美国的法律”。

从“爱国”到“自由”,想出这些标题的人也是颇有才能,首字母缩写都能配合得天衣无缝。

言论自由的“新常态”

在反恐和安全至上的时代,被重新定义的不只是隐私权和知情权,还有言论自由。澳大利亚政治学家Katharine Gelber在近作《9/11之后的言论自由》一书中追溯了英国、澳大利亚和美国在后9/11时代的立法变化,发现在这三个国家,对于“有罪言论”的定义都大大扩展了。可能构成犯罪的不再只是明确煽动恐怖主义行为的言论,而是任何有可能与恐怖主义有非直接联系的言论行为。

因言获罪不再只是关于你说了什么,还可能是因为你说话的方式,以某种形式被听者理解为一种“鼓励“。比如,英国2006年修改的《恐怖主义法案》中将“鼓励恐怖主义”的言论定义为,“可能会被理解为一种直接或间接鼓励他人从事恐怖主义行为的言论,不管是故意还是因为鲁莽”。Gelber认为,这些立法上的变化对我们对基本自由的理解有深远的影响。

关于新闻自由的共识也在发生改变。2013年,印第安纳大学对一千多名美国记者做了问卷调查,发现记者中赞同使用未经授权的保密政府信息的比例从1992年的81.8%下降到了57.7%。也就是说,有大约40%的人不会发布斯诺登泄密的内容。2004年,《纽约时报》的记者James Risen 和 Eric Lichtblau 发现并报道了小布什当时的非法监听项目,但报社将稿件雪藏了15个月,直到小布什再次当选之后才发稿,因为报社主管被有关部门告知:“如果你们发这个新闻,就等于帮助恐怖分子”。

2013年,纪录片导演劳拉·柏翠丝为了拍摄关于斯诺登的纪录片《第四公民》和政府监听系统、美国海关以及FBI人员斗智斗勇,还利用了若干自由软件和安保工具的协助最终完成制作。这部电影获得了美国电影艺术与科学学会颁发的第87届奥斯卡金像奖最佳纪录片。

为了安全你愿意放弃多少自由,是否该为了生存而放弃生存的意义,每个人都会有不同的答案。在民主社会,比答案更重要的,是不断挑战答案的唯一性,让回答问题的渠道永远开放。

相关阅读

Agamben, G. (2010). State of exception. Chicago: University of Chicago Press.

Neal, A. W. (2010). Exceptionalism and the politics of counter-terrorism: Liberty, security, and the War on Terror. London: Routledge.

Katharine, G. (2016). Free Speech After 9/11. Oxford: Oxford University Press.

Van Buren, P. (2014). What we’ve lost since 9/11. Huffington Post, 17 June.

原标题为:《后9/11时代:为了“安全”我们愿意放弃多少“自由”》