新媒体编辑 | 喜多 撰文|张安奇

17至18世纪,英国同其他欧洲国家一样,曾掀起持续不断的“中国风”。

当时,世界各国的统治者都希望自己的宫廷中多少有一些来自中国的风物。在英国,乔治三世就在皇家植物园中修建了一座中国佛塔。

高大的佛塔只是冰山一角,无数英国人痴迷于收藏中国器物、追崇中国风尚。

△在英国人心中,玉器是来自神秘东方的特产。 供图/全景图片

来自东方的神秘玉器

在英国人心中,玉器是来自神秘东方的特产。虽然名噪一时的俄罗斯费伯奇珠宝店也曾用玉石制作工艺品,但提到玉雕、玉器,英国人还是会习惯性地想到中国。

阿瑟·威尔斯可以说是最早收藏中国玉器的西方人。当时,中国玉器充斥伦敦古董市场,不少收藏者都更看重玉器的制造年代是否足够久远。但威尔斯选购玉器却完全以审美为出发点,制造年代反而是次要的。

他一生收集中国玉器无数,102件捐赠给了博物馆,其中最出色的两件,一件是晚明时期的白玉佛手香薰,玉质莹润洁白、雕工上乘,清代仿品颇多,但都比不上原件秀丽。另一件则是刻有“渔樵耕读”乾隆御制诗的镂空香筒。

可惜的是,17至18世纪时,大部分英国收藏家并不能够理解中国玉器、玉雕的真正内涵。

△在大英博物馆展示的中国玉器。供图/全景图片

钱锺书曾分析认为,如果说17世纪的英国确实赋予中国极高的荣耀,那么这种荣耀仅来自英国人对遥远东方国度的好奇与虚构,但中国的形象并不明晰。

直到19至20世纪,从英国收藏家的笔记中才能发现他们似乎开了窍。比如,英国收藏家伯纳德·桑利和夫人收藏了一对玉鸳鸯,用来表达自己对忠贞爱情的渴望。

融入生活的中国瓷器

相比玉器,英国收藏家大多更熟悉中国瓷器。

17世纪是写日记和书信的黄金时代,从中可以看到人们对于收藏中国瓷器的爱好。

以一位英国贵妇德拉尼夫人为例,从她往来的书信中可见,她花了不少钱和时间搜罗中国瓷器,还把中国的杯子、瓷盘、碟子之类送给她乡下的亲戚朋友。

新航路开辟之前,瓷器之能走陆路运输,转运过程漫长而又艰难,价格自然低不下去,往往翻了几十倍。所以即便是达官贵人,也舍不得真的把瓷器用作餐饮,而是放在家里权当财富的象征。在当时的伦敦,瓷器专卖店外面总有些贵妇人转来转去,她们每天来这里逛,就算不能带走几件,能摸一摸也是开心的。

其实,1795年,“英国陶瓷之父”乔赛亚·韦奇伍德等人已在英国试制瓷器,而且质量并不差,但令大多数英国收藏家欣赏的,还是真正来自中国的瓷器。

△Creamware餐盘,Wedgwood 1780-1790

约翰·琼斯先生,一位以售卖军人制服而发家致富的英国收藏家,同样是典型的“中国风尚”爱好者。

在他捐赠给英国博物馆的800件(套)器物中,有45件中国瓷器。数量虽不多,但大多是成对的瓶、罐、盖碗之类的单色釉瓷,这也是当时欧洲装饰艺术中出现最多的中国瓷器的类型。

当它们穿越风浪运抵欧洲后,也被增加了一些新元素,比如,被装饰上金属把手和底座。其中,曾被约翰·琼斯收藏的一对康熙粉青双鱼瓶,一度是法国“太阳王”路易十四的情妇莫内斯潘夫人的珍爱之物。

随处可见的中国风物

实际上,17至18世纪的英国人收藏、使用的中国器物十分丰富。

有一本名为《东印度贸易》(1641)的书中记录,东印度各个港口把中国、日本的货物运往欧洲各地,其中包括柜子、箱子、小床等。

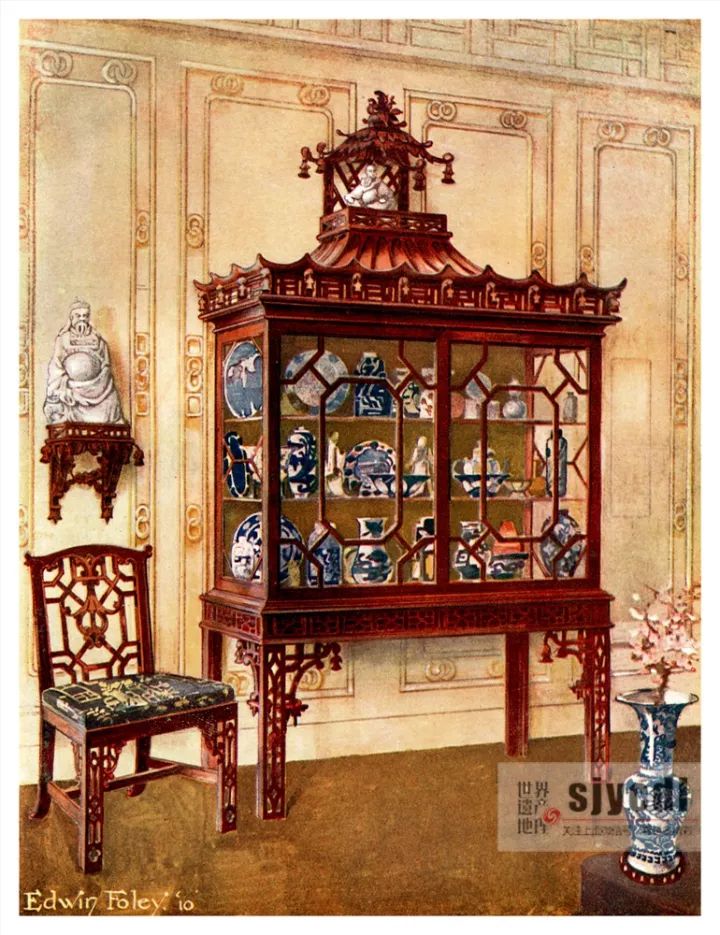

△中国瓷器放在漆本台尔制作的中国式雕刻柜子中。供图/全景图片

英国作家约翰·伊夫林记录了不少细节。

例如,1682年,在一个名为博恩的博士家中走廊里,他看到一扇中国屏风,上面画着中国的风景和生活;1683年,在查理二世的老相好的屋子里,他见到稀有的箱子和珍贵的瓷器,数量不少,还有梳子、架子、立轴、半浮雕的东西和人像,加起来约值4000英镑;英国安妮女王(1665-1714年在位)对东方器物的收藏、陈设更是十分讲究。据说,她的壁炉顶上的架子离地16英尺,摆放着11尊中国雕像和275只中国杯子、瓶子和碗,它们对称排列,整整齐齐。

中国扇子更是早已进入了英国社会,宫廷贵妇小姐是主要的使用群体。

△中国扇子很早就进入了英国社会,宫廷贵妇小姐是主要的使用群体。摄影/DragonImage

△中国扇子很早就进入了英国社会,宫廷贵妇小姐是主要的使用群体。摄影/DragonImage

当时,最受喜爱的折扇以象牙、珍珠贝壳、玳瑁、椴木等为扇骨,上面镂雕精巧的涡旋纹、玫瑰花等洛可可风格图案;扇面以羊羔皮、纸、雏鸡皮、中国的绢和纱等制成,饰以彩绘、刺绣、珠绣等,风格秀丽。扇子逐渐成为欧洲国家宫廷中高贵典雅象征之物,十分华贵。

与出入宫廷贵族的扇子不同,中国壁纸看似微不足道,却也在英国大受欢迎。

△电影《年轻的维多利亚》中,房间墙壁上密布的是中国风情的竹子。

△电影《年轻的维多利亚》中,房间墙壁上密布的是中国风情的竹子。

英国人原来用挂毯,既重又不卫生,壁纸却轻巧、干净。英国人曾设法仿制中国壁纸,但只会用一种材料,成本高。但中国壁纸就使用了多种材料、有更多样式,甚至可以在壁纸上写字、作画。

1720年,一位英国绅士在日记中记录了自己曾看到的一间客厅:墙壁上全用壁纸布置,壁纸上画有人物、禽鸟花卉,他将这种装饰,称为“最有生气的装饰”。

1755年,英国名流蒙塔古夫人在伦敦有一间用于收藏的小屋,墙上壁纸全都来自中国,室内则全是中国式的上好家具。

△左:英国收藏家收藏的中国红漆柜子。 供图/《中国风》右:17世纪的英国黑漆橱柜。这些橱柜使用了橡木,在黑色亮漆的背景上用金色和银色作画。供图/《中国风》

要知道,当时中国的木料如柚木、檀木、柳杉、洋苏木、黄杨木、红木、乌木等,已经可以运抵英国。英国当时的家具商,已经可以根据流行风尚,自己制造家具了。

在这方面,最有名的人是漆本台尔(Thomas Chippendale)。他制造精巧、结实的椅子,因此,凡这类货物统称漆本台尔。他的一份家具目录上有下列项目:

第23~25项:九把椅子,按照中国式样制作。

第111项:中国框架,不仅在英国,而且在欧洲,是最完善、最宏伟的东西。中国书橱按照中国格式制造,十分好看。

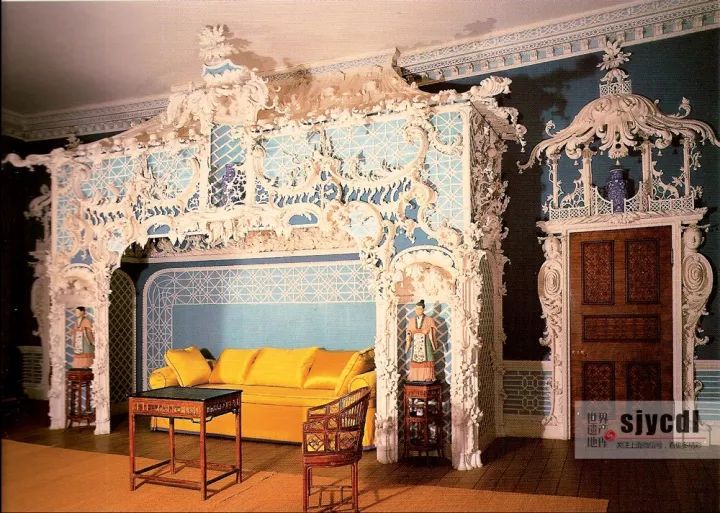

当时流行的中国室内装饰,现在大多数已经不见,但在英国的各大博物馆中,依然能看到一些。

例如,伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆里藏有一张中国油漆大床,据说是1755-1769年的物件,另有18世纪著名演员大卫·加里克的大床,据说也是制造于1770-1775年。至于当时装饰物的图片和说明,更是不胜枚举。

△英国克莱顿行宫内的中国厅,于1769年完工。供图/《中国风》

外销画中的中国万象

1793年,英国人巴罗首次抵达中国,与他一起的是英国第一支出使中国的使节团。与之前提到的首次赴华的大使乔治·马戛尔尼勋爵不同,相比玉如意,巴罗对中国乐器更感兴趣。

回国后,巴罗在回忆录中附载了24种中国乐器的线描图,包括敲击乐器:钟、鼓、锣、钹、双木、云锣、木鱼,吹奏乐器:笙、箫、喇叭,弦乐器:琴、二胡、琵琶、三弦、月琴等。

这些来自中国画工之手的画作,被称为“中国外销画”,也被收藏在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆内。不过,遗憾的是,巴罗认为演奏乐器是一种低下阶层的职业。今日英国众多博物馆内中国乐器寥寥无几,恐怕是受了巴罗的影响。

其实,早在巴罗之前就有不少来华贸易或旅行的西方人,喜欢买各种工艺品留念。事实上,欧洲各国的东印度公司都会在他们进行贸易的地方,购买一些富有当地色彩的图画。所以中国很多沿海城市,特别是广州出现了许多画工,他们迎合西方人的喜好进行绘画,这便是早期的外销画。

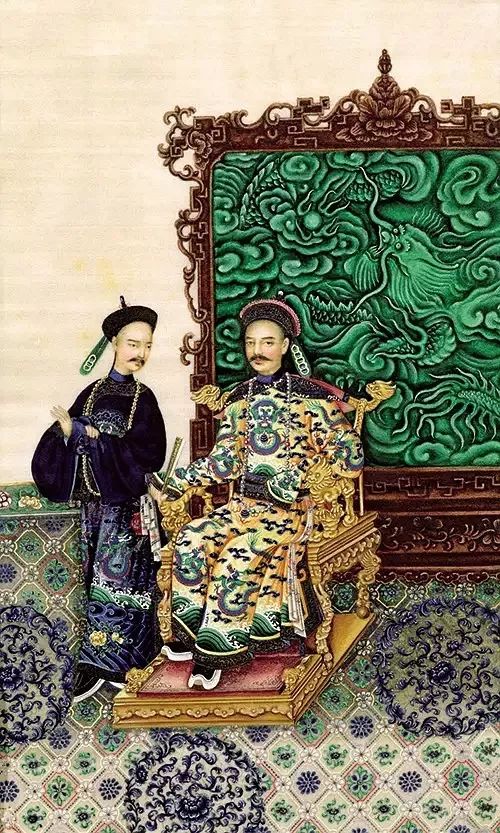

△这张现藏于大英博物馆的水彩画,名为《王座里的人》,在18世纪欧洲人的心目中,中国的皇帝就是这般形象。

在中国,“外销画”概念是1949年后才被美术家使用的。尽管18世纪广州码头边的中国画工,早已把卖画给洋人当作谋生方式,他们只是没有将这些画分为“外销”或“内销”而已。

在18世纪,除了瓷器、玉、丝绸等中国艺术品,中国外销画同样被英国收藏家纷纷收入囊中,成为英国人了解中国的另一种途径。

外销画的题材主要包括中国的风景、建筑、神像、历史故事、风俗习惯、音乐、官员、刑罚、游戏、船舶等。此外,居住着外国人的广州“十三夷馆”也是常见的题材。

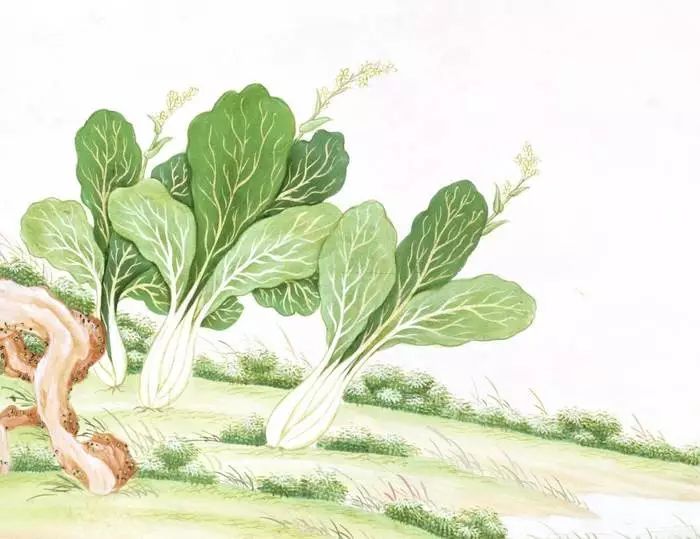

中国外销画中,还有一类特别的题材——中国花卉植物。

英国自然历史博物馆收藏了一本中国花卉植物画册。画册是一位法国人于1776年在广州买的,其构图、画法和用色都与中国当时的白菜花、金丝棠非常接近。

△白菜花,维多利亚和阿尔伯特博物馆藏清代外销画。

有一处细节值得注意:在英国自然历史博物馆收藏的画册中,1750-1790年的植物画,花朵、叶子较细小,还有中国传统水墨画中的山石做背景;但1791年之后的画中,花卉植物趋向写实,甚至还有一整株植物的剖面图。这也从侧面表现了英国人对中国的探究加深了,他们更希望看到真实的中国万象,哪怕仅仅是一株小小的植物;还有一类花卉植物画也十分逼真,但没有配剖面图,显然是针对非专业,却对花卉有兴趣的人绘制的,更注重观赏性。

对于18世纪的英国植物学家来说,知道这些植物的中文名称十分重要。但也许让他们意料不到的是,当年他们费尽心思想记录在案的花卉植物名字,在200年后早已改变。比如当年的“凤眼兰”变成“红葱”,“六角花”变成“华南皂荚”。

同样变化的,还有中英之间社会与文化的不断深入互通。他们同样想不到,遥远的中国与英国,乃至全世界各个国家,早已经连为一体。