|

三年来我带着团队,一直在问别人的文化在说什么、在想什么,我们要怎么表达自己的文化。而林老师带着我们去看,我们自己的土地长了什么样子的文化。更有趣的是在之前的作品里面,我们学了很多新的技术,但林老师统统都不要,他说他不要任何的花招。

老师想将舞蹈与印刷体的文字做结合,所以我们开始上课,我们开始理解印刷体是怎么来的。他丢给我们很多关于台湾的文学作品,有三四百页的word文档。它是分县市的,基隆有属于基隆的一大段,花莲有属于花莲的一大段。我们开始看,开始咀嚼。

我带了演唱会的团队,带了很会做3D建模打光的团队,可以把字打得很立体,让字可以旋转跳跃,老师完全都不要。他说我就要黑与白,我不要光影,我不要立体,我要字就要是平的,像是书本上面的那个状态。

我们开始读字,我们希望字从有意义到无意义,变成图像,到最后字要像落石一般可以杀人,要能透过文字去再现这片岛屿上发生过的灾难。三年前我们听得茫茫然然,试着去做一些东西。 当我们开始进剧场实验的时候,我特别请了现场的技术人员准备了音响系统,因为老师说这次会找桑布伊来做里面的音乐,所以我特别放了音乐,想让老师感觉。他进来不到一分钟就说,音乐关掉,我们不需要音乐。其实做影像最常需要的、最常凭借来抓感觉、抓时间的就是音乐,而我们不听音乐。

甚至在三年里我从来没有看过舞者。只有某一次因为要拍宣传照,老师请了舞者上来暖身排练,我们大概看到了一下她的比例之外,这三年来都没有看过舞者。我们几乎完完全全专注于影像本身。

我们开始看蒋勋老师念诵的诗,这些诗怎么样在台上排列。我们花了很长的时间让它慢慢地消失,变成一个一个的字词。它开始从有意义的句子、诗句,变成只有词语,而最后变成河流。

老师丢给我们非常多,除了文学之外,还有山名、鸟名、树名,还问我们知道哪些地方,这些地名是怎么来的,他非常喜欢这些。当把这些文字放在一起时,开始写意了,开始没有那么要看到其中的意思了。这些在流动的字全部都是台湾的鸟和河川的名字,然后地名慢慢地跑进来。

这是我们设计的其中一个片段。开始一切混乱,然后有更大的字落下来。最巨大的是“美”这个字,老师请我们把它拉到最大。同样的没有舞者在剧场里面,我们就看“美”这个字可以在台上造成什么样的张力。

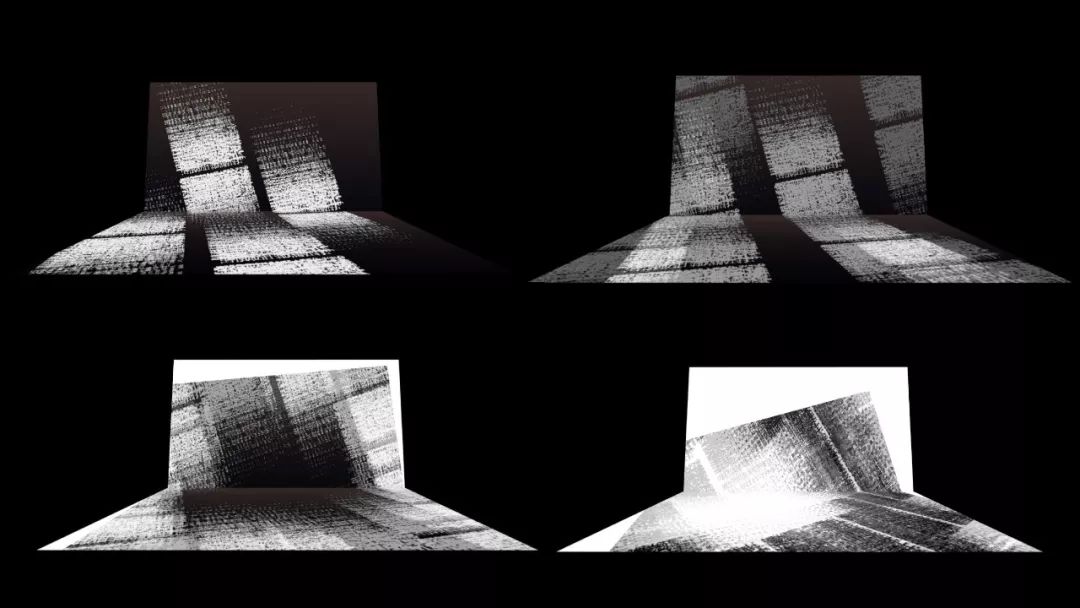

林老师希望影像在剧场里面是打造空间的。他在叫我们做汉字的时候,请我们去参考美国的抽象表现主义,请我们去看Jackson Pollock的东西,我们回应他蔡国强的爆破作品。我们开始把东西渐渐地具象化,一一地打磨。 “美”转了一个弯,在台上变成了道路,变成了绝对抽象的线条,抽象的块、面。

然后“丽”慢慢地爬上来。台湾的作家骆以军说,它像是一只大眼睛的鹿。

我们开始把所有的诗词排成我们看不懂的状态,并且把它压至最扁,透过数位的软体,快速地把它偷偷地打开。

打开到最大的时候,我们再也分不清楚它是什么了,我们开始让它旋转,老师觉得这像是碑文。

老师提出最困难的的要求是要文字砸死人。这里是我们的草稿,因为它才刚刚首演,我们现场的录影并没有办法给大家看,当它到北京来的时候请大家一定要进剧场。

所有的落石砸下,引发大地震。所有的屋子都倒地,笼罩在一片黑暗之中。

老师在三年前就告诉我们,最后要是文字打造的星空。这所有的一点一点,全部都是我们的影像设计于甯打造的。老师给了我们好多词,但这些词再度浮现的时候,它们会慢慢地碎掉,甚至被海浪冲走。

演出前两个月,我们终于第一次看到我们的东西配合着舞者是什么样子,我突然理解了这一切的安排是为什么。当那些像落石一样的字砸下来之后,影像组五个团队全部都一直在摸手臂,鸡皮疙瘩掉满地。

我问大家,你们觉得怎么样。大家就说很怪,我说哪里怪。迟疑了半天于甯说,他觉得影像终于活过来了。他看到了那些文字真的把舞者砸死了,把在岛上的人民砸死了。然后舞者起身,慢慢地扶起彼此,在残破的文字当中继续歌舞,仰望星空。

这是我这三年来同时做的两个作品。

这几天到北京来,一席的同事问我到底是什么触发你、你究竟看到了什么,才让你想要做这一切。我一直答不上来。晚上北京的朋友带我去吃饭,跟我说赖老师的《如梦之梦》到现在还是买不到票。

我想起来我18岁读大一,第一个看的学校作品就是《如梦之梦》。那时候坐在中间的旋转椅上面,看着所有的学长姐,演着一个长达8小时的故事,他们也才二十几岁而已,我看得如痴如醉。

我爱做梦,有一个老师他做了一个更长的梦,好几十年的时光可以在8个小时里面说尽。里面的演员徐堰铃,在舞台上不断地绕着圈走,我看到了她在剧中的角色在方寸之间就走到了她在巴黎住的阁楼,那是触动我的第一点。 我看了很多大师做的梦。今年萝瑞·安德森跟黄心健的作品在威尼斯双年展得到了最佳VR体验奖。我看了之后特别地兴奋。戴上VR眼镜之后,你在那个空间里面是用飞的,一样只有黑白,全部都是粉笔写的字,里面八个房间,每个都有不同的东西。

我非常兴奋,马上在微信上面跟我朋友说,你一定要去看。我朋友说可是全部都已经预约满了。我说没关系,我想办法让你去迷路。我朋友突然回我说,你说这句话怎么有点浪漫。事实上我觉得也蛮浪漫的,我发现这也是我从毕业以后一直在做的事情。

2007年我是林奕华导演的助理,排练了三个月,发展了很多剧本。在某一个首演的晚上,林奕华导演问我未来想要做什么,他说,你的面前现在有很多扇门,你要选择一扇去开。

我一直在想林奕华导演讲的这句话。2017年年初的时候,我在英国的剧场里面突然又遇到他,他又问我最近在做什么,我答不上来,我说我想好好生活。但到了年底我突然有了答案。 因为看了萝瑞·安德森跟黄心健的作品后,我发现迷路是我一直在想办法做的。不论是找资源,找资金,找有趣的方法,还是去找对的团队,我突然知道我想要跟着一个团队继续找方法去迷路。 我发现一席的副标是“人文、科技、白日梦”。作为我来说,我是一个念戏剧的很人文的学生,一直在跟理工宅男宅女们相处,去打造一个很科技的梦。 谢谢一席,谢谢大家。 |